Netzwerk

Mitglieder

Weltreporter.net ist ein globales Korrespondentennetz für deutschsprachige Medien. Diese Website präsentiert einen Ausschnitt unserer Arbeit.

Rundum nachhaltig ist das preisgekrönte Wooden Radio des

Rundum nachhaltig ist das preisgekrönte Wooden Radio des  indonesischen Designers Singgih Kartono. Jedes Stück wird in seinem Heimatdorf in Zentraljava handgefertigt. Die Arbeiter kümmern sich nicht nur um die Produktion, sondern auch um die Pflanzungen, die das Material liefern. Verschiedene Ausbildungs- und Umweltprogramme unterstützen eine positive Entwicklung der Dorfgemeinschaft.

indonesischen Designers Singgih Kartono. Jedes Stück wird in seinem Heimatdorf in Zentraljava handgefertigt. Die Arbeiter kümmern sich nicht nur um die Produktion, sondern auch um die Pflanzungen, die das Material liefern. Verschiedene Ausbildungs- und Umweltprogramme unterstützen eine positive Entwicklung der Dorfgemeinschaft.

Aufgrund des großen Erfolgs zur Zeit vergriffen. Demnächst wieder lieferbar über die Website von wooden radio FINE ECODESIGN oder bei Fachhändlern in Dresden, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Köln und Wiesbaden (siehe Website).

Weltreporter.net ist ein globales Korrespondentennetz für deutschsprachige Medien. Diese Website präsentiert einen Ausschnitt unserer Arbeit.

Das ist ein Bundschuh. Er stammt aus keltischen Zeiten. Er heißt OPANKE, Mehrzahl: OPANKEN. Und: Er ist serbisch – hundert pro, obwohl man den Bundschuh auch in Mazedonien und Bulgarien findet.

Als Opanken werden absatzlose Schuhe aus purem Leder bezeichnet, deren hochgebogenen Sohlen eine schnabelförmig aufgebogene Spitze ziert. Viele Riemchen, kunstvoll verflochten, bilden das Oberteil des Schuhs. Gehen und laufen in Opanken ist eine Wonne: sie sind flexibel, bequem, die Sohle passt sich dem Fuß an und gibt dessen Bewegung wieder.

WIKI sagt, dass im 19. Jahrhundert diese Bundschuhe auch in Irland, Island, Italien, sogar an der Nordsee getragen wurden. Auch in Afghanistan, Iran und auf dem Kaukasus waren sie verbreitet.

Leben tun sie heute nur noch auf dem Balkan, vor allem in Serbien. Allerdings sind sie nur noch als Souvenir zu kaufen, denn die Landbevölkerung bevorzugt bei Kartoffel–oder–Maisernte heute die NIKE-Fakes aus Fernost, die sind billiger. Und so stirbt der Beruf des Opanken-Machers aus. In Belgrad gibt es ein Opanken-Museum, der Besuch lohnt.

Die Opanken in allen Größen, aber auch als Schlüsselanhänger oder Vitrinenschmuck, findet man in Souvenirläden all over Serbien. Die Anhänger kosten ein paar Euros, die Schuhe bekommt man zwischen 15 und 30 Euro.

Weltreporter.net ist ein globales Korrespondentennetz für deutschsprachige Medien. Diese Website präsentiert einen Ausschnitt unserer Arbeit.

Nur 50 US-Dollar kostet es jährlich, Pate oder Patin eines jungen Elefanten zu werden. Die Sheldrick-Foundation in Kenia sammelt auch online das Geld von Spendern, um Elefanten-Waisen großziehen und dann auswildern zu können.

Nur 50 US-Dollar kostet es jährlich, Pate oder Patin eines jungen Elefanten zu werden. Die Sheldrick-Foundation in Kenia sammelt auch online das Geld von Spendern, um Elefanten-Waisen großziehen und dann auswildern zu können.

Die Waisen werden – wenn sie Glück haben – in freier Wildbahn gefunden und dann zunächst in einem Waisenhaus in der Nähe der Hauptstadt Nairobi aufgezogen. Wer dort vorbei kommt, kann „seinen“ Elefanten jederzeit besuchen.

Kleine Elefanten sind erstaunlich anschmiegsam, ihre Pfleger schlafen mit ihnen in den ersten Monaten gemeinsam in der Box, weil die großen kleinen Tiere nicht alleine sein können. Wer sie tagsüber besucht, kann ihnen beim Trinken oder Fußballspielen zugucken.

Weltreporter.net ist ein globales Korrespondentennetz für deutschsprachige Medien. Diese Website präsentiert einen Ausschnitt unserer Arbeit.

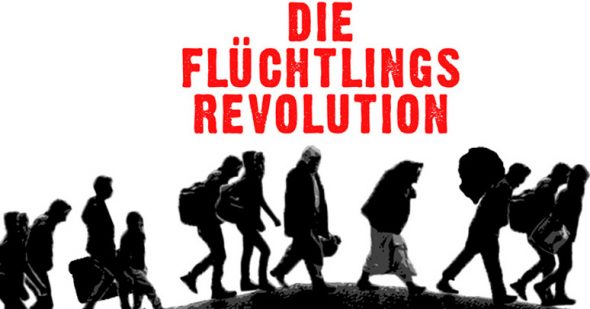

Vor 75 Jahren wurde in Genf die Flüchtlingskonvention beschlossen, seitdem wacht ein UN-Hochkommissar über ihre Einhaltung. Der ideale Ort, um Ihnen ein Buch zum Thema ans Herz zu legen, das 25 Weltreporter gemeinsam verfasst haben. Für «Die Flüchtlingsrevolution» haben wir Flüchtlinge überall auf der Welt getroffen und ihre Geschichten aufgeschrieben.

Vor 75 Jahren wurde in Genf die Flüchtlingskonvention beschlossen, seitdem wacht ein UN-Hochkommissar über ihre Einhaltung. Der ideale Ort, um Ihnen ein Buch zum Thema ans Herz zu legen, das 25 Weltreporter gemeinsam verfasst haben. Für «Die Flüchtlingsrevolution» haben wir Flüchtlinge überall auf der Welt getroffen und ihre Geschichten aufgeschrieben.

Es sind Geschichten, die Sie noch nicht in Ihrer Zeitung gelesen haben; Geschichten von Hoffnung und Leid, von Hilfsbereitschaft und Verunsicherung, von Ideen und Plänen für eine Zukunft, von der die ganze Welt profitieren kann.

21 Reportagen und acht analytische Kapitel etwa über Schleuserkriminalität, das Versagen der Politik und den neuen Rechtsradikalismus ergeben zusammen ein rundes Bild der «neuen Völkerwanderung».

Hören Sie selbst: Unser Genfer Weltreporter Marc Engelhardt (der heute übrigens seinen Geburtstag feiert) hat für Sie vor der Genfer UNHCR-Zentrale eine Passage aus dem Buch eingesprochen.

Weltreporter.net ist ein globales Korrespondentennetz für deutschsprachige Medien. Diese Website präsentiert einen Ausschnitt unserer Arbeit.

Weihnachten beginnt auf den Philippinen früh, sehr früh. Nämlich im ersten Monat des Jahres, der auf -ber endet: SeptemBER wie DezemBER. Feste zu feiern ist für Filipinos Lebenselixier, und als Land mit dem höchsten Anteil an Christen in Asien (mehr als 80 Prozent) haben die Frohnaturen ihren Spaß daran, der Heiligen Nacht entgegenzufiebern. Mehrere Monate lang dudeln überall Weihnachtslieder, in den Shoppingmalls des Tropenstaates sollen Plüscheisbären und Schneemänner Winterstimmung suggerieren.

An den opulent geschmückten Christbäumen sehen traditionelle Sterne aus dem Muschelprodukt Capiz besonders schön aus. Dieser exotische Weihnachtsschmuck verleiht natürlich auch deutschen Weihnachtsbäumen ein besonderes Flair!

An den opulent geschmückten Christbäumen sehen traditionelle Sterne aus dem Muschelprodukt Capiz besonders schön aus. Dieser exotische Weihnachtsschmuck verleiht natürlich auch deutschen Weihnachtsbäumen ein besonderes Flair!

Weltreporter.net ist ein globales Korrespondentennetz für deutschsprachige Medien. Diese Website präsentiert einen Ausschnitt unserer Arbeit.

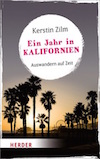

Endlose Strände, wilde Klippen, lockerer Lifestyle, atemberaubende Naturparks – das ist Kalifornien, das regt zum Träumen an. Ich habe mir vor 13 Jahren diesen Traum erfüllt und bin nach Los Angeles gezogen. Dort habe ich gemerkt, dass die Wirklichkeit natürlich deutlich anders ist, als sie so schön von den Beach Boys besungen wird. Am Anfang war da erstmal die nervtötende Bürokratie, dann stand ich schnell in Dauerstaus und schnell lernte ich auch die Schattenseiten des Golden State kennen: hohe Obdachlosigkeit; Einwanderer ohne Papiere, die ständig in Angst leben und Viertel, in denen Schießereien und Polizeibrutalität noch zum Alltag gehören.

Endlose Strände, wilde Klippen, lockerer Lifestyle, atemberaubende Naturparks – das ist Kalifornien, das regt zum Träumen an. Ich habe mir vor 13 Jahren diesen Traum erfüllt und bin nach Los Angeles gezogen. Dort habe ich gemerkt, dass die Wirklichkeit natürlich deutlich anders ist, als sie so schön von den Beach Boys besungen wird. Am Anfang war da erstmal die nervtötende Bürokratie, dann stand ich schnell in Dauerstaus und schnell lernte ich auch die Schattenseiten des Golden State kennen: hohe Obdachlosigkeit; Einwanderer ohne Papiere, die ständig in Angst leben und Viertel, in denen Schießereien und Polizeibrutalität noch zum Alltag gehören.

Doch nach wie vor überwiegen für mich die Aspekte des Westküstenstaates, die zum Träumen anregen und noch immer mache ich mich gern auf Entdeckungsreisen in Kalifornien. Wie es war, in diesem riesigen Staat anzukommen und was passiert, wenn ein Traum in Erfüllung geht, beschreibe ich in meinem Buch “Ein Jahr in Kalifornien”, das hoffentlich dazu anregt, seinen Träumen zu folgen und selbst den Staat auf der anderen Seite Amerikas zu entdecken.

Fotos: Kerstin Zilm stellt ihr Buch in der Villa Aurora in Pacific Palisades vor, Wohnort von Marta und Lion Feuchtwanger im amerikanischen Exil, heute Künstlerresidenz. Hier 5 Minuten akustischer Eindruck:

Weltreporter.net ist ein globales Korrespondentennetz für deutschsprachige Medien. Diese Website präsentiert einen Ausschnitt unserer Arbeit.

Hier ist Indiens Geschenk an die Welt: Yoga und Meditation.

Hier ist Indiens Geschenk an die Welt: Yoga und Meditation.

Unter dem folgenden Link lässt sich gratis eine Einführung und Anleitung in eine zwölfminütige Meditation (Isha Kriya) runterladen, die der bekannte Mystiker Sahdguru Jaggi Vasudev (mein Guru) entwickelt hat. Yoga wird heute oft als eine Art von sportlicher Verrenkung missverstanden. Traditionell ist es aber eine Methode, die Körper und Geist in Harmonie bringt. Einfach mal ausprobieren!

Weltreporter.net ist ein globales Korrespondentennetz für deutschsprachige Medien. Diese Website präsentiert einen Ausschnitt unserer Arbeit.

Spanien ist bekannt für seine Gitarrenbauer. Klassische Gitarren und Flamenco-Gitarren “Made in Spain” sind weltweit beliebt. Doch die Spanier können es auch krachen lassen. Seit ein paar Jahren macht eine kleine Szene von jungen Handwerkern von sich reden, die sich der E-Gitarre verschrieben haben. Der 45-jährige Diego Vila ist einer von ihnen. In seiner kleinen Hinterhofwerkstatt in Lavapiés, der Madrider Altstadt, baut der gebürtige Argentinier begehrte Einzelstücke. Von Hardrockern bis hin zu Jazzern zählen zu seinen Kunden. Wer eine Vila-Gitarre will, braucht Geduld, viel Geduld. Nur rund zehn Instrumente verlassen die Werkstatt im Jahr.

Weltreporter.net ist ein globales Korrespondentennetz für deutschsprachige Medien. Diese Website präsentiert einen Ausschnitt unserer Arbeit.

Wer im Online-Shop der Borneo Orangutan Survival Foundation (BOS) einen Plüsch-Affen oder ein knalliges T-Shirt mit Orangutan-Gesicht bestellt, hilft damit zugleich den bedrohten Menschenaffen auf Borneo.

Wer im Online-Shop der Borneo Orangutan Survival Foundation (BOS) einen Plüsch-Affen oder ein knalliges T-Shirt mit Orangutan-Gesicht bestellt, hilft damit zugleich den bedrohten Menschenaffen auf Borneo.

Kein anderes Tier ist dem Menschen ähnlicher als der Orang-Utan: Die rothaarigen „Waldmenschen“ – so die Übersetzung ihres Namens aus dem Indonesischen – gelten als die intelligentesten Primaten. Und dennoch zerstören wir ihren Lebensraum immer weiter, vor allem für Palmölplantagen, die unseren Hunger nach billigen Lebensmitteln, Kosmetika und Biodiesel stillen sollen. BOS, die weltgrößte Organisation zum Schutz von Primaten, setzt sich seit Jahrzehnten gegen die Zerstörung des Regenwaldes und für das Überleben der Orangutans ein.

Weltreporter.net ist ein globales Korrespondentennetz für deutschsprachige Medien. Diese Website präsentiert einen Ausschnitt unserer Arbeit.

Der Duft von Orangen und Mandarinen gehört zum Advent wie der von Zimt und Weihnachtsplätzchen: Spaniens Orangenbauern haben im Winter Hochsaison. Knapp 6,4 Millionen Tonnen Zitrusfrüchte werden jährlich geerntet, die meisten in der Region Valencia. Doch das Geschäft ist hart, der Druck von Konkurrenz und Zwischenhändler groß: Die Kilopreise, die die Bauern erwirtschaften, decken oft nicht einmal die laufenden Kosten. Kein Wunder, dass immer mehr Landwirte auf Direktversand umsatteln und die Früchte selbst an den Endverbraucher schicken. Der Familienbetrieb www.naranjasdelcarmen.com geht noch einen Schritt weiter.

Wer beim „Crowdfarming“ die Patenschaft für einen neu zu pflanzenden Baum übernimmt, erhält das ganze Jahr über frisches Bio-Obst – kann übers Internet seinem Baum beim Wachsen zusehen.

Weltreporter.net ist ein globales Korrespondentennetz für deutschsprachige Medien. Diese Website präsentiert einen Ausschnitt unserer Arbeit.

Ganz ohne Guggenheim – Eingang zur Architektur Biennale 2016 (Foto: Bomsdorf)

Das Timing hätte kaum besser sein können: Nur wenige Tage nachdem die diesjährige Architektur Biennale in Venedig schloss, hat sich die Stadt Helsinki endgültig gegen ein Guggenheim Museum entschieden.

Bei meiner ersten Reise zur Architektur Biennale vor zwei Jahren führte ich im amerikanischen Pavillon Interviews zu den Plänen für ein Guggenheim Museum in Helsinki. Das Projekt war damals schon umstritten und auch nicht mehr ganz neu. Die Kuratoren des US Beitrags hatten sich selber mit einem leicht scherzhaft gemeinten Entwurf für den Bau des Hauses beworben und sahen den Plan in Finnland eine Filiale des New Yorker Hauses zu etablieren, ziemlich kritisch (ausführlich zu lesen in der FAZ vom 2.12.2014, veröffentlich auch hier in meinem torial-Portfolio;eine Zusammenfassung im Blog).

Seither hat sich viel getan; und auch wieder nicht. Obwohl es auch politisch viel Ablehnung für das Projekt gab, versuchte Guggenheim immer wieder Politik und Bevölkerung doch noch für das Haus zu gewinnen. Erst vor wenigen Wochen wurde ein revidierter Vorschlag veröffentlicht. Mit der Ablehnung durch die Stadt Helsinki vorgestern (30.11.2016, hier ein Text aus der New York Times) ist das Projekt nun aber wohl endgültig gescheitert. Eine nachträgliche Analyse dürfte dennoch lohnend sein – einerseits, um zu sehen, wie eine große Stiftung in einem kleinen, an private Initiativen nicht so gewohntes Land auf Ablehnung stoßen kann und auch, um das Prinzip Guggenheim/Economic Hit Man besser zu verstehen. Mein oben erwähnter FAZ-Artikel ist dafür ein guter Start (hier ein weiterer Text von mir zum Thema für art).

Weltreporter.net ist ein globales Korrespondentennetz für deutschsprachige Medien. Diese Website präsentiert einen Ausschnitt unserer Arbeit.

W wie weltreporter, K wie Kerstin – wahlweise in Vollmilch, Bitter oder mit Nuss. Der chocoladeletter ist unverzichtbarer Bestandteil der niederländischen Bescherung. Und die findet hinter den Deichen nicht erst an Weihnachten statt sondern bereits am Nikolausabend.

Weihnachten wird in den Niederlanden eher still im Freundes- und Familienkreis mit einem Essen gefeiert, der Nikolausabend hingegen ist als Kinder- und Familienfest Höhepunkt des Jahres. Dann schenkt man sich kunstvoll verpackte Geschenke, so genannte surprises, reimt Gedichte – und ein jeder wird mit einem chocoladeletter bedacht.

Weihnachten wird in den Niederlanden eher still im Freundes- und Familienkreis mit einem Essen gefeiert, der Nikolausabend hingegen ist als Kinder- und Familienfest Höhepunkt des Jahres. Dann schenkt man sich kunstvoll verpackte Geschenke, so genannte surprises, reimt Gedichte – und ein jeder wird mit einem chocoladeletter bedacht.

Weltreporter.net ist ein globales Korrespondentennetz für deutschsprachige Medien. Diese Website präsentiert einen Ausschnitt unserer Arbeit.

Dattelernte in der Oase Baghouthia am Rande der tunesischen Wüste: Auf 30 Hektar Land bauen die rund 50 Bauern des Dorfes hier Bio-Datteln an. Im Spätherbst werden sie geerntet, in Handarbeit: barfuß klettert ein Arbeiter dazu die Palmen hoch und schneidet mit einer Sichel die Zweige ab. Am Boden entfernen seine Kollegen das Netz, das zum Schutz vor Insekten über die Früchte gestülpt wurde, und schneiden die Dattelzweige in handliche Größe.

Die tunesischen Deglet Ennour, Finger des Lichtes, gelten als die besten Datteln der arabischen Welt. Neben Olivenöl sind die süßen, goldschimmernden Früchte das wichtigste landwirtschaftliche Exportgut des Landes. Auch die meisten Datteln, die in Deutschland auf den Tisch kommen, stammen aus Tunesien.

Die Biodatteln des Bauernvereins Al Itkan aus Barghouthia werden über South Organic auch in Deutschland vertrieben.

Weltreporter.net ist ein globales Korrespondentennetz für deutschsprachige Medien. Diese Website präsentiert einen Ausschnitt unserer Arbeit.

Naiv und weltfremd? Oder berührend und inspirierend? Seit drei Monaten ist unser Buch “Die Füchtlingsrevolution” im Handel. Kommentare, Lob und Kritik gab es seither reichlich, Reaktionen, die so spannend wie vielseitig waren. In unserem neuen Audio-Spezial hören Sie mehr dazu.

[soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/tracks/294049452″ params=”color=ff9900&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false” width=”100%” height=”166″ iframe=”true” /]

Manche Zeitungen wie die FAZ haben unser Buch gleich zweimal rezensiert. Wir freuen uns auch darüber…

Viele Medien berichteten von den Lesungen, zu denen wir von Buchläden, Bibliotheken aber auch von vielen Schulen eingeladen wurden. Radiostationen rezensierten das Buch, zum Beispiel ‘B5 aktuell’, Deutschlandradio und Bayern 2. Autorinnen und Autoren haben auf Lesungen in ganz Deutschland diskutiert, (hier ein Bericht von einer Lesung mit Philip Hedemann aus dem oberpfälzischen Pressath) und Fragen beantwortet.

Viele Medien berichteten von den Lesungen, zu denen wir von Buchläden, Bibliotheken aber auch von vielen Schulen eingeladen wurden. Radiostationen rezensierten das Buch, zum Beispiel ‘B5 aktuell’, Deutschlandradio und Bayern 2. Autorinnen und Autoren haben auf Lesungen in ganz Deutschland diskutiert, (hier ein Bericht von einer Lesung mit Philip Hedemann aus dem oberpfälzischen Pressath) und Fragen beantwortet.

Bei der offiziellen Buch-Vorstellung im taz-Café saß auch Ameena auf dem Podium, die junge Syrerin die Philip Hedemann auf ihrem Weg begleitete und die einen Prolog zu unserem Buch geschrieben hat. Im neuen Audio-Spezial 2 hören Sie Sie mehr darüber, wie das Leben der jungen Frau seither weiterging und lernen zwei ihrer Kinder kennen. Philip erzählt, warum Ameena unbedingt das Kanzleramt kennenlernen wollte. Und warum sie – trotz ihres Glücks darüber in Deutschland zu leben – während einer Lesung in Tränen ausbrach.

Angst auch nach 25 Jahren

Im Audio erfahren Sie, was Kerstin Zilms Interviewpartnerin Lidia Nunez empfand, als sie ihren Sohn nach 15 Jahren zum ersten Mal wieder umarmen konnte. Von einem anderen Weltende schaltet sich Bettina Rühl zu, sie läßt die Somalierin Haibo Abdirahman Muse zu Wort kommen, die schon 25 Jahre in einem kenianischen Flüchtlingslager lebt und trotzdem noch Angst hat.

Birgit Kaspar in Toulouse spricht mit ihrer Interviewpartnerin Chantal Pulé, die ihr erzählt, ob sie nach all den Jahren in Paris, heute bereut aus dem Libaon geflohen zu sein.

Birgit Kaspar und Marc Engelhardt lesen in Herne Foto: Claudia Korbik

Zu weit weg?

Herausgeber Marc Engelhardt erzählt im Audio #2 welche Inhalte auf Lesungen am häufigsten diskutiert werden und wie sehr viele deutsche Leser überrascht, das Fluchten auf der ganzen Welt passieren. Viele Gespräche nach den Lesungen drehen sich darum, was der Begriff ‘Revolution’ bedeuten soll. Marc Engelhard hat außer positivem Feedback natürlich auch kritische Meinungen gehört. Ein Leser wirft uns vor, als Auslandskorrespondenten zu weit entfernt von der deutschen Problematik zu sein. Marc Engelhardt: “Den Blick aus dem Ausland sehen wir eher als Qualität des Buches. Sicher kann man das kritisieren, ich glaube aber nicht, dass man das sollte. Wir sagen ja nicht, dass sich eine Lösung aus Südafrika oder anderen Ländern 1 zu 1 auf Deutschland übertragen lässt. Aber es hilft vielleicht, den Horizont zu erweitern und mit anderen Augen auf Situation in Deutschland zu blicken.”

Denn eines ist gewiss: Flucht wird als Phänomen zunehmen, Die Frage ist: wie gehen wir damit um.

In Lesbos bleiben die Tische leer

Lesbos: Die Urlauber bleiben aus.

Im Audio #2 hören Sie auch von Alkyone Karamanolis, Weltreporterin in Athen, die sich gefragt hat: Wie geht es den Rettern heute? Fischer Konstantinos Pinderis, erzählt wie sich sein Leben auf der Insel Lesbos komplett verändert hat. Am idyllischen Hafen von Skala Sikamineas bleiben die Tische leer. Zwar landen dort keine Flüchtlingsscharen mehr wie 2015, doch die Touristen kommen ebenfalls nicht mehr. Sie scheinen ihre früheren Lieblingsinseln vergessen zu haben – zum Leid der Einheimischen, denen die Arbeit ausgeht.

Vergessen würden in meinem eigenen Berichtsgebiet Australien viele Politiker am liebsten die Situation der Flüchtlinge, die nach wie vor auf den Inseln Manus und in Nauru die Hoffnungslosigkeit ihrer Lage erdulden. Menschen müssen dort seit Jahren als Abschreckung für künftige Boots-Migranten herhalten. Ich erzähle im Audio #2 darüber, wie schwer geschädigt die dort gestrandeten Männer, Frauen und Kinder durch die Inhaftierung sind, und dass ihre Zukunft trotz heftiger Proteste von Menschenrechtsorganisationen und anderen noch immer unklar ist.

Hören Sie rein, ich bin sicher, unser Audio Spezial # 2 macht Sie neugierig auf unser Buch Die Flüchtlingsrevolution, erschienen im August im Pantheon Verlag.

Hören Sie rein, ich bin sicher, unser Audio Spezial # 2 macht Sie neugierig auf unser Buch Die Flüchtlingsrevolution, erschienen im August im Pantheon Verlag.

Auch wenn sie es bereits gelesen haben, erfahren Sie im Podcast einiges Neues. Zusammengestellt haben es die Weltreporter Kerstin Zilm, Leonie March, Randi Hauser und Sascha Zastiral.

Weltreporter.net ist ein globales Korrespondentennetz für deutschsprachige Medien. Diese Website präsentiert einen Ausschnitt unserer Arbeit.

Neuseeland hat wieder ein Erdbeben hinter sich. Ich bin diesmal nur gerührt und nicht geschüttelt. Denn es hat nicht Christchurch erwischt, sondern nur einen kleinen Küstenort, der von Walen und Touristen lebt. Gerührt bin ich auch, weil trotz der Katastrophe die Trump-Flüchtlinge aus Amerika unsere „shaky isles“ als Zufluchtsort wählen. Es ist leider Zeit, sie zu warnen. Aber nicht vor Seismischem, sondern vor Sexisten.

Kaum war Donald Trump im Cowboy-Sattel, da hatte die „Immigration New Zealand”-Webseite innerhalb von 24 Stunden 56.300 Besucher aus Amerika – normal sind 2300 pro Tag. Einer davon muss Richard Dawkins gewesen sein. Der Evolutionsbiologe klagte kurz darauf im „Scientific American“, dass es mit der Wissenschaft der beiden größten englischsprachigen Nationen dank Brexit und US-Wahl bergab ginge. Eine neue geistige Heimat für die intellektuellen Opfer müsse her. „Dear New Zealand,“ schrieb der Autor von ‚Der Gotteswahn‘, „du bist ein zutiefst zivilisiertes kleines Land, mit wenig Einwohnern auf zwei schönen, weiträumigen Inseln. Du sorgst dich um den Klimawandel, die Zukunft der Erde und andere wichtige wissenschaftlichen Themen.“

Es ist selten, dass „zutiefst zivilisiert“ und „Neuseeland“ im gleichen Satz vorkommen. Aber wer will schon den Liebesbriefschreiber bremsen, der sich unsere bescheidene Agrarnation als „Athen der modernen Welt“ wünscht? Die Vorstellung, dass wir die Hoffnung für hochkarätige Trump-Hasser sind, schmeichelt. Die Frage stellt sich nur, ob es etablierte Forscher und Denker sind, denen das flüchtlingsresistente Neuseeland Asyl bieten sollte. Kommen vor all den alten weißen Männern, die sich mit ihren Preisen und Uni-Gehältern überall auf der Welt niederlassen können, nicht erst mal Syrer dran?

„Die einzige Verfolgung, der Dawkins ausgesetzt ist, ist das Augenrollen von Frauen über seine sexistischen Witze – und Moslems, die er angegriffen hat“, lautet die Antwort von Andrew Paul Wood, einem der raren Intellektuellen im Land der Schafe. „Außerdem sind unsere unterfinanzierten Institute nicht besonders attraktiv.“ Was Richard Dawkins auch kaum ahnt: Neuseeland hat auf seinen schönen Inseln prominente Arschgesichter von trumpschem Format. Die warfen in den letzten Wochen so ungeniert mit „locker room“-Sprüchen um sich, dass frau sich auch gerne sicheres Neuland gesucht hätte.

Zuerst TV-Ikone Paul Henry, der Ulrich Wickert der Nation. Der ließ sich im Zuge eines Interviews mehrfach über die „titties“ einer Frau aus, die voll bekleidet am Nebentisch saß. Dann Max Key, der Sohn des Premierministers. In einem Video, das er ins Netz stellte, ruft er einem Radfahrer hinterher: „Echte Männer reiten Frauen!“ Und zu guter Letzt Bischof Brian Tamaki von der „Destiny Church“. Der schiebt das jüngste Erdbeben als Rache Gottes auf „Schwule, Mörder und andere Sünder“. Da fehlt Leonard Cohen umso mehr. Der hatte schon längst Asyl bei uns – und gab in Auckland sein letztes Konzert.

Weltreporter.net ist ein globales Korrespondentennetz für deutschsprachige Medien. Diese Website präsentiert einen Ausschnitt unserer Arbeit.

Nur noch ein paar Stunden, dann wissen wir vermutlich, wer demnächst die USA regiert. Kalifornien entscheidet auch noch über 17 Themen per Volksabstimmung. Ich kann nach monatelanger Dauerbeschallung zum Thema Wahl keine Nachrichten mehr hören und schalte morgens erstmal weder Fernsehen noch Radio ein – seit einer Woche. Mein Stück dazu für den Deutschlandfunk.

Weltreporter.net ist ein globales Korrespondentennetz für deutschsprachige Medien. Diese Website präsentiert einen Ausschnitt unserer Arbeit.

Katrin Jakobsdóttir, damals isländische Kultusministerin, im Interview mit think:act

Zwei Frauen dürften in Island nach der gestrigen Parlamentswahl künftig eine stärkere Rolle spielen: die Piratin Birgitta Jónsdóttir und die Linksgrüne Katrín Jakobsdóttir. Erstere hat zwar bisher vor allem im Ausland mehr Medienaufmerksamkeit genossen, doch letztere steht der Partei mit den zweitmeisten Stimmen vor (hier Links zu meinem Vorbericht zur Wahl am 29.10.) und hat bereits Regierungserfahrung. Jakobsdóttir hat also bessere Aussichten in einer neuen Koalition links der Mitte Regierungschefin zu werden. Vor einiger Zeit hatten die Piraten zudem gesagt, dass sie selbst wenn sie der größere Koalitionspartner sind, lieber eine Linksgrüne Premierministerin hätten.

Grund genug, sich Jakobsdóttir einmal genauer zu widmen. Ich habe sie mehrfach in Island und andernorts getroffen und publiziere hier gerne die deutschsprachige Version eines Interviews, das ich im Herbst 2012 am Rande der Buchmesse in Göteborg mit ihr für think:act, das Magazin von Roland Berger, führte.

„Was wir jetzt in Island erleben, ist die positive Seite der Krise“

Clemens Bomsdorf: Die europäische Banken- und Finanzkrise begann in Island. Nach dem Kollaps der isländischen Wirtschaft folgte der Einbruch in Europa. Solche Krisen kennen wir aus Filmen und Büchern, aber nicht aus dem echten Leben. Wo sehen Sie als Literaturwissenschaftlerin, die die isländische Wirtschaftskrise hautnah miterlebt hat, die Unterschiede zwischen Fiktion und Realität?

Katrín Jakobsdóttir: In der Literatur haben Krisen etwas Romantisches. Doch die Krise in Island war überhaupt nicht romantisch. Es kam alles sehr plötzlich: Wir waren vielleicht das erste Land, das abstürzte. Wir hatten dieses riesige Bankensystem, zwölfmal so groß wie unser BIP, und es brach einfach zusammen. Die Krise war in Island sehr ernst. Jetzt sehen wir die Gegenwart und die Zukunft positiver. Vielleicht werden uns diese Ereignisse eines Tages wie ein Roman vorkommen.

CB: Kurz bevor die isländischen Banken nach dem Crash nationalisiert wurden, schloss der damalige Premierminister Geir Haarde eine Ansprache mit „Gott rette Island“. Das klang wie ein Stoßgebet. Was dachten Sie, als Sie diese Worte hörten?

Katrín Jakobsdóttir, damals isländische Kultusministerin, im Interview mit think:act

KJ: Wir waren alle sehr überrascht. Natürlich hatten sich die Geschehnisse abgezeichnet. Meine Partei hatte schon einige Zeit Schwächen des Finanzsystems aufgezeigt. Doch niemand hatte mit diesen Worten gerechnet. Dieser Moment fühlte sich surreal an, wie aus einem Film. Island hat nur knapp über 300.000 Einwohner, und wir alle erlebten diesen Moment. Alle sahen die Rede – selbst Isländer im Ausland, die sich noch als Teil unserer winzigen Nation fühlten. Jeder weiß noch, wo er war, als er diese Worte hörte.

CB: Würden Sie jetzt, vier Jahre später, sagen, dass Gott Island tatsächlich gerettet hat? Was ist mit dem Land und seinen Menschen seitdem passiert?

KJ: [lacht] Nun, wir sind immer noch da. Vielleicht hat sich das isländische Volk seitdem nicht sehr verändert. Vieles, was Island ausmacht, seine Menschen und die Gesellschaft, gibt es immer noch. Ich weiß nicht, ob Gott Island gerettet hat, aber die Dinge haben sich definitiv nicht ganz so schlecht entwickelt wie erwartet.

CB: Ihre Partei ist schon immer dagegen, dass Island der EU beitritt. Trotz aller Probleme in der Euro-Zone – hätten eine Mitgliedschaft und eine gemeinsame Währung nicht geholfen, die isländische Krise zu verhindern?

KJ: Als Politikerin weiß ich, dass man keine hypothetischen Fragen beantworten sollte! Doch die beste Antwort auf diese Frage ist wahrscheinlich Irland. Leider gab es in Irland trotz seiner Mitgliedschaft eine ähnliche Krise wie bei uns. Beide Länder hatten gemeinsam, dass sie in den letzten zwei Jahrzehnten neoliberale Politiken umgesetzt hatten. Meines Erachtens ist das der Hauptgrund für die Krise.

CB: Als die Krise ausbrach, gab es in Island Demonstrationen, die aber im Vergleich zu denen in Spanien und Griechenland kleiner und gewaltlos waren. Warum reagieren Isländer so anders als Südeuropäer?

KJ: Wenn man bedenkt, wie wenig Einwohner Island hat, dann waren die Demonstrationen gar nicht so klein. Sie zogen 15-20.000 Menschen an, also 5-7 % unserer Bevölkerung – das entspräche in Spanien 3 Millionen Menschen und 700.000 in Griechenland. In meinem Land haben Proteste keine lange Tradition. Die einzigen richtigen Demonstrationen, die es vor der Krise gegeben hatte, fanden 1949 statt, als Island der NATO beitrat.

CB: Versuchen die Isländer – statt sich zu beschweren oder zu demonstrieren – lieber, mit den Dingen klarzukommen und das zu verändern, was sie können?

KJ: Da ist vielleicht was dran. Isländer arbeiten gern an den Dingen, statt nur gegen sie zu protestieren. In der Krise ist viel Positives passiert. Ich denke da an die Nationalversammlung, wo 1.800 zufällig ausgewählte Isländer in einem Stadion zusammenkamen und über die Werte für unsere Zukunft diskutierten. So steht z. B. Vertrauen hoch im Kurs.

CB: Oft heißt es, Island könne man aufgrund seiner Größe nicht mit anderen Ländern vergleichen. Stimmt das wirklich, oder ist das nur eine Ausrede, um eine Politik wie in Island nirgendwo anders umzusetzen?

KJ: Natürlich ist es ein kleines Land, und das hilft, wenn es um demokratische Teilhabe geht. Was wir jetzt in Island erleben, ist die positive Seite der Krise. Die Menschen sind sich ihrer Rollen und Möglichkeiten besser bewusst. Das ist die wichtigste Lektion, die uns die Krise erteilt hat: Dass wir alle für unsere Gesellschaft verantwortlich sind. Jeder kann etwas tun. Ich glaube, das gilt auch für größere Länder, obwohl manche Dinge in kleineren Ländern wahrscheinlich schneller gehen.

CB: Ihre politische Karriere ist durch die Krise erst richtig in Schwung gekommen. Die Neuwahlen brachten Ihre Partei in die Regierung. Wie hat die Krise Sie noch beeinflusst? Ohne zu persönlich zu werden: Hat sich die Krise auf Ihr Konto ausgewirkt?

KJ: Fast jeder in Island war von der Krise betroffen. Als der Crash kam, sanken die Hauspreise dramatisch, und die Hypothekenrückzahlungen stiegen, da sie inflations- oder an ausländische Währungen gebunden waren. Eine Freundin meinte neulich, es sei komisch, dass ich als Regierungsmitglied denselben Ärger mit meinen Hypothekenzahlungen habe wie sie. Aber das gilt für viele isländische Politiker. Dadurch können wir die Probleme der Isländer besser verstehen. Wie wir in Island sagen: Wir bzw. die meisten von uns sitzen in derselben Suppenschüssel.

CB: Welche politischen Entscheidungen haben Ihr Ministerium und andere getroffen, um die Krise zu bewältigen?

KJ: Wir mussten drastische Haushaltskürzungen vornehmen. Wir zahlen jetzt große Summen, um unsere Schulden zu tilgen. Wir wollten das Gesundheitssystem, die Schulen und das Wohlfahrtssystem verschonen. Doch wir haben auch dort gekürzt – bis zu 10 % in drei Jahren. Die öffentlichen Ausgaben in anderen Bereichen wurden in drei Jahren um 20 % gekürzt. In meinem Ministerium haben wir bei staatlichen Einrichtungen wie Museen und Bibliotheken gekürzt. Für mich war es wichtig, die Schulen zu verschonen, nicht nur als Bildungsstätten, sondern weil dort Menschen zusammenkommen. Wenn man seinen Job verliert, ist es wichtig, nicht allein zu sein. Durch den Ausbruch der Krise haben die Menschen das Vertrauen in das Finanzsystem und die Politiker verloren, aber sie glaubten immer noch an das Bildungssystem. Alle, ganz gleich welcher Herkunft, gehen zur Schule. Bildung ist kostenlos, und Schulen schaffen demokratisches Bewusstsein und Gleichheit.

CB: Island hat vom Internationalen Währungsfond (IWF), der von einigen für seine neoliberale Politik kritisiert wird, einen Kredit bekommen. Es heißt, die von Ihrer Regierung ergriffenen Maßnahmen entsprächen nicht den vom IWF in der Regel geforderten Reformen. Stimmt das?

KJ: Nun, wir sind noch nicht mit allen Maßnahmen fertig. Aber alles in allem haben Sie Recht. Die Beantragung des IWF-Kredits war m. E. ein verzweifelter Akt. Ich hatte gesehen, was der IWF von afrikanischen Ländern verlangt – drastische Haushaltskürzungen, Privatisierung etc. Wir haben Haushaltskürzungen vorgenommen, aber wir haben nicht viel von dem umgesetzt, was der IWF i.d.R. empfiehlt. Privatisierung stand nach der Krise nicht auf dem Plan, nur vorher, als wir eine rechte Regierung hatten. Aber die Menschen stehen diesem Prozess mittlerweile kritisch gegenüber, da sie merken, dass sie weniger Macht haben, wenn man Dienstleistungen privatisiert, und dass Abgeordnete nichts mehr zu sagen haben. Ich denke, Island hat die Krise ganz gut überstanden.

CB: Island hat Kapitalkontrollen eingeführt, um die Wirtschaft besser zu lenken. Momentan sind die Wechselkurse künstlich. Es sieht aus, als gehe es Island relativ gut. Aber ist das nicht eine weitere Blase – eine, die platzen könnte, wenn die Kapitalkontrollen gelockert werden?

KJ: Die Lockerung der Kontrollen wird sich auf jeden Fall auswirken. Wie das aussehen sollte, darüber gehen die Meinungen auseinander. Eine sehr schnelle Lockerung, wie sie einige wollen, würde der Wirtschaft definitiv einen Schlag versetzen. Die jetzige Regierung findet, man solle die Dinge langsam angehen.

CB: Um zur Literatur zurückzukommen: Bücher fordern manchmal unsere Ansichten und Gedanken heraus, indem sie uns neue Dinge erleben lassen. Die Isländer lesen mehr als andere Nationen. Hat ihnen die Literatur durch die Krise geholfen?

KJ: Ich glaube, schon. Isländische Autoren haben die Krise als Hintergrund für ihre Bücher genommen. Ich habe meine Magisterarbeit über isländische Kriminalliteratur geschrieben: Viele Krimis aus den Jahren 2008 und 2009 handeln von unehrlichen Bankern oder Politikern, die ermordet wurden. Also ja, ich glaube, wir haben die Literatur – Kriminalromane, aber auch ernstere Stoffe – therapeutisch genutzt.

Weltreporter.net ist ein globales Korrespondentennetz für deutschsprachige Medien. Diese Website präsentiert einen Ausschnitt unserer Arbeit.

Auf dem Flughafen (fernab sowohl von Panama als auch von Island) sitzend, wird dies nur ein kurzer Blog-Post vor allem mit Hinweisen zu meinen Artikeln in Die Zeit online und Das Parlament.

Auf Island wird es sich nach dem kommenden Wochenende (Samstag, 29.10.) zeigen, wie es weitergeht. Nachdem das offshore-Konto seiner Frau (hier dazu mein Text für Zeit online) den Premier Sigmundur David Gunnlaugsson von der Fortschrittspartei im April zu Fall gebracht hat, steht der andere – und kaum weniger skandalöse – Koalitionspartner Unabhängigkeitspartei in Umfragen erstaunlich gut da. Doch zu einer Neuauflage der konservativen Zweierregierung dürfte es kaum reichen.

Also Zeit für die Opposition, die erheblich EU freundlicher ist. Oder es wird die neue liberal-konservative Partei “Reform” mit ins Bündnis aufgenommen. Auch das geht kaum, ohne wieder mit der EU über einen möglichen Beitritt zu sprechen. So ist unabhängig vom Wahlausgang die isländische EU-Annäherung ziemlich wahrscheinlich. Dazu und dazu wieso die Piratenpartei auf Island anders als in Deutschland und Schweden weiter gut da steht, mehr in meinem heutigen Artikel für Das Parlament, den es hier online zu lesen gibt.

Weltreporter.net ist ein globales Korrespondentennetz für deutschsprachige Medien. Diese Website präsentiert einen Ausschnitt unserer Arbeit.

Wie weiß man, dass man im ruhigsten Land der Welt lebt, das weder von Krisen noch Anschlägen gebeutelt wird? Wo die Welt noch so heile ist, dass sich Abscheu und Empörung in Dimensionen entfalten, von denen Europa nur träumen kann? Wenn der Premierminister persönlich Stellung zum Liebesleben eines der größten Sportler nimmt.

Aaron Smith ist Rugby-Star der All Blacks und wahrscheinlich der beste „Halfback“ der Welt. Und damit Halbgott in Neuseeland. Er ist Maori und sieht ziemlich gut aus, wenn er nicht gerade seinen Mundschutz unter der Oberlippe trägt. Sein Tinder-Profil besagt: „Komme weit her aus dem alten kleinen Neuseeland! 27 Jahre jung. Bodenständiger Typ. Mag’s locker, mit Spaß. Liebe Sport und alles im Freien.“

Aaron Smith ist Rugby-Star der All Blacks und wahrscheinlich der beste „Halfback“ der Welt. Und damit Halbgott in Neuseeland. Er ist Maori und sieht ziemlich gut aus, wenn er nicht gerade seinen Mundschutz unter der Oberlippe trägt. Sein Tinder-Profil besagt: „Komme weit her aus dem alten kleinen Neuseeland! 27 Jahre jung. Bodenständiger Typ. Mag’s locker, mit Spaß. Liebe Sport und alles im Freien.“

Mit dieser Selbstbeschreibung versuchte er vor zwei Jahren unter anderem eine Studentin in Schottland zu becircen, die dann aber das Tinder-Treffen im Hotel absagte, als sie erfuhr, dass der Ball-Profi nur 1,71 Meter groß ist. Solche Details wissen wir seitdem. Auch, dass er mal was mit einer Stripperin hatte. Wir wissen also weit mehr von Aaron Smith, als wir wissen sollten. Seit zwei Wochen wissen wir nun auch, dass er Behindertentoiletten nicht nur zum Pinkeln aufsucht. Diese Nachricht hat das alte kleine Neuseeland noch immer nicht ganz verdaut.

Es geschah an einem Sonntag um zwei Uhr mittags am Flughafen in Christchurch. Aaron Smith, in der Ausgehtracht der Nationalmannschaft – kariertes weißes Hemd, schwarze Hose – verschwindet auf der Behindertentoilette. Nicht alleine, sondern mit einer attraktiven fremden Frau. Die nächsten fünf bis zehn Minuten lang hört man von drinnen Geräusche, die nicht nach Wasserlassen oder Händewaschen klingen. Vor der Tür steht ein Ehepaar mit Kind, das diesen Vorfall mit dem Handy festhält – im Sinne der Aufklärung der Öffentlichkeit. Und um Kinder in Zukunft vor sowas zu schützen.

Laut der Augenzeugen kam der Sportler aus dem Klo und stopfte sich dabei das gesponserte Hemd in die Hose. Kurz danach kam seine Begleiterin heraus. Sie wird als „female friend“ bezeichnet. Seine feste Freundin war zuhause. Aaron Smith setzte sich in der Abflughalle zu seiner Mannschaft, als sei nichts gewesen. Als er bald darauf mit dem Team in Südafrika landete, wusste bereits das ganze Land von seinem Fehltritt. Er musste öffentlich Abbitte leisten und wurde für ein Spiel gesperrt.

So weit, so skandalös. Nicht nur jeder Kolumnist und Sportkommentator, der Flughafen Christchurch und Sponsor Adidas hatten ihren Senf dazugegeben. Selbst Premierminister John Key hielt es für nötig, den Klo-Kopulierer väterlich zu schelten: Von der Rugby-Mannschaft sei man anderes gewohnt und Smith als „role model“ daher eine Enttäuschung. Erst nach einer Woche kam eine Anwältin zu Wort. Smith habe demnach jedes Recht, sowohl die Medien wie das Pseudo-Paparazzi-Pärchen zu verklagen, die seine Intimsphäre verletzt haben. Wir warten noch auf eine Rüge der Behindertenverbände.

Weltreporter.net ist ein globales Korrespondentennetz für deutschsprachige Medien. Diese Website präsentiert einen Ausschnitt unserer Arbeit.

Endlich in Northland! Meine Recherchereise zu den Maori im hohen Norden beginnt in den Ngawha Pools. Das ist ein Heilbad unter freiem Himmel, rudimentär aus dem nackten Boden gestampft, so gar nicht Baden-Baden. Keine Duschen, nur vier Dollar Eintritt, ein Gefängnis liegt um die Ecke. In dieser urigen Einrichtung treffen sich die schweren Jungs aus dem benachbarten Kaikohe, wo Autowracks in den Vorgärten rosten. Der jährliche Höhepunkt in dieser Gegend ist ein Rennen mit Schrottwagen.

„Lass uns dort um halb zehn Uhr abends treffen“, schlägt mir Hone Mihaka vor. Zum Interview? Die Pools schließen um neun. „Ich habe einen Schlüssel“, simst mir Hone zurück. Er ist Häuptling vom Stamme Ngapuhi. Ein moderner Führer, mit Facebook-Seite und Videokonferenzen. Früher war er mal Gangster. Jetzt ist er ein Star. Der 52-Jährige ist das Aushängeschild des neuseeländischen Ethno-Tourismus, tritt auf Messen in Europa auf und nimmt Kreuzfahrtpassagiere auf seine Paddeltouren im waka, dem originalgeschnitzten Maori-Kanu, mit – in voller Kriegerkluft.

Es ist 21.30 Uhr. Die alten Damen, die die Pools betreiben, haben bereits gewischt und abgeschlossen. Hone Mihaka – klein, stämmig und tätowiert, die grauen Haare fest zum Pferdeschwanz gebunden – steigt vor den Pools aus einem Geländewagen. Von wegen „Schlüssel“.

Der Häuptling winkt mir, linst nach links und nach rechts, dann schlüpfen wir durch den Zaun. Der ist aus ausgedienten Toastbrot-Backformen gezimmert, die rosten nicht. Andere Gestalten folgen im Dunkeln. Hone ist in Sekundenschnelle im Wasser. Wir tunken ein in die pechschwarze, warme Schwefelbrühe. Über uns scheint der Vollmond.

Das Gesicht meines Gegenübers kann ich im Dampf kaum erkennen. Hone redet. Und redet. Es geht auf Mitternacht zu, aber sein Monolog rattert weiter. Das große Maori-Abc. Seine mit Albatrosknochen gestanzten Tattoos, moko genannt, sind keine Dekoration. „Das ist eine eigene Sprache“, sagt er. Jedes Wort spuckt er wie einen Pfeil aus. „Sie lebt durch mich. Wir Maori hatten schon immer eine Schrift, bevor ihr Europäer mit euren Buchstaben ankamt!

Ich will Häuptling Hone hier nicht entzaubern, aber die Streifen und Kringel auf Stirn, Kinn und Nase hat er sich voriges Jahr vor zahlenden Gästen stechen lassen, als Show in einem Hotel in Amsterdam. Auch Richard Branson war angeblich dabei.

„Mein Produkt“, sagt er mehrmals stolz. Er lehnt sich zufrieden zurück an den Beckenrand. Ich glaube, er hält Hof. Hone redet laut, die Gestalten im Nachbarpool schauen rüber. Er hat eindeutig mana– Aura und Ansehen. Lässt er mich vielleicht das moko auf seinem Rücken sehen? Es stellt den nördlichen Zipfel von Aotearoa da. Dort befinden wir uns gerade.

Doch der Häuptling ist zu träge. Oder man bittet ihn nicht einfach. Anstatt sich umzudrehen, winkt er ab: „Kann man sich alles im Internet angucken!“ Zum Abschied gibt’s immerhin einen Nasenkuss. Der Schwefelgeruch hängt noch lange nach.

Weltreporter.net ist ein globales Korrespondentennetz für deutschsprachige Medien. Diese Website präsentiert einen Ausschnitt unserer Arbeit.

Recherchen zu unserem neuen Buch “Die Flüchtlingsrevolution” führten uns in südafrikanische Frisörsalons und kenianische Lager, in neuseländische Küchen und bosnische Wohnzimmer. Im ersten Weltreporter Spezial (zu hören via SoundCloud) erzählen wir, wie dieses Buch entstand und lassen einige Interviewpartner zu Wort kommen.

Recherchen zu unserem neuen Buch “Die Flüchtlingsrevolution” führten uns in südafrikanische Frisörsalons und kenianische Lager, in neuseländische Küchen und bosnische Wohnzimmer. Im ersten Weltreporter Spezial (zu hören via SoundCloud) erzählen wir, wie dieses Buch entstand und lassen einige Interviewpartner zu Wort kommen.

65 Millionen Menschen leben derzeit nicht in ihrer Heimat sondern sind unterwegs: zu Fuß und per Boot, per Bus und in Fliegern, auf Transitrouten, in Lagern, in provisorischen Unterkünften. Sie halten sich an Orten auf, die vielleicht eines Tages eine neue Heimat werden, oder vielleicht auch nicht. Sie fliehen vor Naturkatastrophen oder Armut, vor Gewalt oder Verfolgung, vor Unrecht oder Krieg.

Lidia Nunez und Anwältin Yanci Montes

Über einige Dutzend dieser Menschen schreiben wir in unserem Buch “Die Flüchtlingsrevolution”, und einige von ihnen lernen Sie im neuen, 20-minütigen Audio Weltreporter Special kennen.

Wer sind diese Menschen? Welche Lebensgeschichten verbergen sich hinter der schwer vorstellbaren Zahl 65 000 000?

Wir sprechen mit einer Frau, die aus Beirut nach Frankreich floh, mit einer Kongolesin, die in Südafrika landete, doch auch dort nicht sicher ist, mit Fischern in Lesbos und Landmigranten in chinesischen Metropolen.

Coco Bishogo Ruvinga, die vom Kongo nach Südafrika geflüchtet war, wurde in ihrem Friseursalon Opfer fremdenfeindlicher Gewalt

Wir analysieren in unserem Buch Fakten und versuchen Hintergründe zu erklären, beschäftigen uns mit historischen Aspekten und erörtern, wie Politiker in verschiedenen Regionen auf diese Völkerwanderung reagieren. Um die enormen Dimensionen begreifbar zu machen, erzählen wir jedoch vor allem von persönlichen Schicksalen – Ein Versuch, dieser Revolution, die unsere Welt bewegt, Gesichter und Stimmen zu geben.

Kerstin Zilm und Lidia Nunez vor dem Gerichtsgebäude

Im WR Spezial erfahren Sie auch: Wie ist die Idee zu diesem Buch entstanden? Wie ist uns gelungen, mit 26 Kollegen aus fünf Kontinenten und doppelt so vielen Zeitzonen ein Konzept zu erarbeiten, das mehr ist als eine Sammlung von Geschichten: Ein ausgewähltes Portfolio individueller Texte, die zusammen ein höchst komplexes Bild ergeben; denn Flucht hat heute enorm viele Facetten.

Erleben Sie, wie das kenianische Dadaab klingt, was wir im Goethe-Institut in Yogjakarta erfahren haben und was wir auf dem Balkan, in Malaysia und Magdeburg aufnehmen konnten.

Zusammengestellt haben das Audio Spezial Kerstin Zilm in LA, Leonie March in Durban, Randi Häusler in Stockholm und Sascha Zastiral. Sascha Zastiral, der viele Jahre Weltreporter in Bangkok war und seit kurzem in London arbeitet, hat auch die Musik für diese Weltreporter Audio Reportage komponiert und aufgenommen. Dieser Link führt zur SoundCloud, auf der Sie das Spezial anhören können.

Töne, Berichte und Interview für den 20-minütigen Report lieferten außerdem Bettina Rühl (Nairobi), Birgit Kaspar (Toulouse), Christina Schott (Jakarta), Alkyone Karamanolis (Athen), Marc Engelhardt (Genf), Danja Antonovic (Belgrad).

Wenn Sie das Audio-Spezial neugierig gemacht hat:

Wenn Sie das Audio-Spezial neugierig gemacht hat:

Unser neues Buch “Die Flüchtlingsrevolution”, ein 350-seitiges Gemeinschaftswerk von 26 Weltreportern ist Ende August im Pantheon Verlag erschienen und sowohl als ebook wie broschiert (16,99 €) erhältlich.

Weltreporter.net ist ein globales Korrespondentennetz für deutschsprachige Medien. Diese Website präsentiert einen Ausschnitt unserer Arbeit.

Aktuelle Ausgabe der IP: Die Anti-Internationale (Foto: DGAP)

Ein kurzes Assoziationsspiel in 2 Schritten:

1. völkisch? – Völkischen Beobachter!

2. Völkischen Beobachter? – Nationalsozialismus!

Seit AfD-Chefin Frauke Petry im Interview mit der Welt am Sonntag gesagt hat, sie wolle den Begriff “völkisch” wieder positiver besetzen, gilt womöglich auch ein weiterer Schritt in der Assoziationskette, nämlich “völkisch? – Frauke Petry!”.

Fast jeder, der in Deutschland zur Schule gegangen ist, dürfte das Wort aus dem Namen des “Kampfblattes der nationalsozialistischen Bewegung Großdeutschlands” (so der Untertitel des “Völkischen Beobachters“) kennen.

“Völkisch” steht im Deutschen üblicherweise “für die Ausgrenzung von jedem, der nicht hier geboren wurde” so Kai Biermann in der Zeit, man könnte auch sagen für eine Ablehnung von allem was als undeutsch angesehen wird, als nicht mit dem angeblich vorhandenen Volkswillen vereinbar. Was wiederum schnell zur Populismus-Definition von Jan-Werner Müller führt und dem diese innwohnende “Vorstellung eines moralisch reinen Volkskörpers“.

Kurzer Schwenk gen Norden, nach Dänemark. Dort gibt es die Dansk Folkeparti (DF, Dänische Volkspartei), die ähnlich wie die AfD mancherorts, bei der Parlamentswahl im ganzen Land zweitstärkste Partei wurde.

„Völkischen Einfluss gibt es nur in Nationalstaaten, wo das Volk eine natürliche Zusammengehörigkeit fühlt“: So begründet die Dänische Volkspartei ganz offen auf ihrer Homepage ihre kritische Haltung zur EU. Natürlich muss hier angemerkt werden, dass das dänische “folkelig” verständlicherweise nicht die selben Assoziationen erweckt wie in Deutschland “völkisch”, doch ist es hier was Müllers Populismus Definition und Biermanns Worte angeht genauso gemeint, also abgrenzend gegenüber jenen, die nicht im Lande geboren sind und letztlich egal wie lange sie auch in Dänemark sind und ob sie den dänischen Pass haben, nie zum dänischen Volk gehören werden (was Rassismus zumindest sehr nahe kommt).

Obwohl nicht nur zweitstärkste Fraktion im Parlament, sondern auch größte Partei rechts der Mitte, weigert DF sich, Regierungsverantwortung zu übernehmen und treibt stattdessen die bürgerliche Minderheitsregierung vor sich her. Die Verschärfung des Asylrechts in Dänemark wäre ohne den Druck von rechts wohl kaum so strikt ausgefallen. Auch hätte die liberal-konservative Regierung, allen voran Integrationsministerin Inger Støjberg, wohl kaum so stark gegen Ausländer polemisiert wie zuletzt. Schon warnt Justizminister Søren Pind, selbst gelegentlich ein Scharfmacher, vor Parallelen zu den 1930ern – „auf ganz andere Weise, aber es ist einfach der gleiche Zorn, die gleiche Ohnmacht und es sind die gleichen Reaktionen“, sagte er im März 2016 im Interview mit der Zeitung Politiken. Was wird erst geschehen, wenn die Dänische Volkspartei einmal alleine an die Macht kommen wird?

Das neue Buch der Weltreporter. (Foto: Random House)

Der Blick gen Dänemark zeigt, welches Potential die Rechte hat, wenn sie bürgerlich auftritt und Dänemark zeigt auch, mit welch Ausgrenzung – rhetorischer und realer – selbst EU-Bürger konfrontiert werden können.

Ein Teil des obigen Textes erschien zuerst im von mir koordinierten Beitrag zum Weltreporter-Buch “Die Flüchtlingsrevolution”, mehr zu lesen gibt es auch in meinem Text in der Internationalen Politik, der Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (online steht nur die gekürzte englische Version).

Weltreporter.net ist ein globales Korrespondentennetz für deutschsprachige Medien. Diese Website präsentiert einen Ausschnitt unserer Arbeit.

Erleben Sie das neue Buch der Weltreporter live und diskutieren Sie mit den Autorinnen und Autoren! Wir lesen Passagen aus dem Buch, berichten von unseren Recherchen und Erfahrungen und stellen uns Ihren Fragen.

13. März 2017, 18:30 Uhr – WILHELMSHAVEN, Volkshochschule

Lesung und Diskussion mit Marc Engelhardt.

19. März 2017, 19:00 Uhr – THEDINGHAUSEN, Haus auf der Wurth

Lesung und Diskussion mit Marc Engelhardt.

21. März 2017, 19:30 Uhr – DÖRVERDEN, Aller-Weser-Oberschule

Lesung und Diskussion mit Marc Engelhardt.

Marc Engelhardt liest am 29.10.16 beim Alumni-Kongress der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin (Foto: Stephan Röhl)

Weitere Termine sind in Planung.

Weltreporter Philipp Hedemann, einer von 26 Autoren der «Flüchtlingsrevolution», spricht mit Flüchtlingen an der mazedonisch-serbischen Grenze im Herbst 2015.

Weltreporter.net ist ein globales Korrespondentennetz für deutschsprachige Medien. Diese Website präsentiert einen Ausschnitt unserer Arbeit.

Der 2. September könnte ein denkwürdiger Tag werden in der Geschichte der Kopenhagener Freistadt Christiania. Denn heute wird abgerissen, was womöglich größter Touristenmagnet und größtes Problem Christianias zugleich ist: die Haschischbuden der Pusher-Street.

Der 2. September könnte ein denkwürdiger Tag werden in der Geschichte der Kopenhagener Freistadt Christiania. Denn heute wird abgerissen, was womöglich größter Touristenmagnet und größtes Problem Christianias zugleich ist: die Haschischbuden der Pusher-Street.

In den selbstgezimmerten Holzhäuschen wurde der Verkauf der weichen Droge seit langem toleriert, doch nachdem vor wenigen Tagen Polizisten angeschossen worden waren und ein Dealer auch (er erlag mittlerweile seinen Verletzungen), haben die Bewohner genug. Schließlich war Peace stets eine ihrer wichtigsten Losungen und da passt es absolut nicht ins Bild, dass ein Dealer um sich geschossen hat.

Sollte der heutige Tag der Beginn des Drogen-Banns sein, dann würde tatsächlich Geschichte geschrieben. Wer mehr über die Historie der Freistadt erfahren möchte, dem sei mein Kapitel im Buch Utopien empfohlen. Es trägt den Titel “Alle Macht allen: Die Geschichte von Hasch, Freiheit, Geld und Immobilien” und beginnt so:

“Es ist purer Zufall, doch passender könnte die Begrüßung nicht sein: Beim Betreten von Christiania kommt mir ein Mann schlendernd entgegen, die Zigarette in seiner Hand verströmt jenen süßlichen, an schmorende Kiefernnadeln erinnernden Geruch, der nur von verbrennendem Haschisch stammen kann.

»Alles ist erlaubt in Christiania«, sagt eine der deutschen Touristinnen, die ein paar Schritte vor mir gehen und dem Mann ebenfalls begegnen. »Alles«, wiederholt eine ihrer Begleiterinnen und es klingt bei beiden überhaupt nicht entrüstet, sondern eher so, wie sie wohl im Italienurlaub die dortigen Fahrsitten kommentieren würden: mit Freude in der Stimme sowohl darüber, dass es im Urlaubsland anders, entspannter, zugeht, und gleichzeitig auch darüber, dass es daheim doch geordneter ist.

Die Freistadt Christiania ist für Kopenhagen so etwas wie die Freiheitsstatue für die USA – eine der größten Touristenattraktionen, die zugleich für ein Lebensgefühl steht. Dänemark galt Jahrzehnte als Europas Hochburg der Linken und Liberalen, die auch dem Sinnlichen nicht abgeneigt waren. Hier wurde zuerst – ausgerechnet 1969 – pornografisches Bildmaterial legalisiert und die rote Sonne aus dem »Atomkraft? Nein Danke«-Logo erfunden. Hier wurden, schon lange bevor in Deutschland etwas Ähnliches passierte, Schritte in Arbeitsmarktpolitik und Kinderbetreuung ergriffen, die es Frauen ermöglichen sollten, Karriere und Kinder zu vereinbaren.”

Neugierig? Hier gehts zum Buch bei Amazon.

Weltreporter.net ist ein globales Korrespondentennetz für deutschsprachige Medien. Diese Website präsentiert einen Ausschnitt unserer Arbeit.

Flucht ist ein globales Phänomen. Die Welt ist in Bewegung. Menschen flüchten vor Krieg und Gewalt, vor Ungleichheit und Verfolgung, aus Angst vor dem Untergang ihrer Heimat oder aus Sorge um die Zukunft ihrer Kinder. Die neue Völkerwanderung ist dabei, die Welt, wie wir sie kennen, zu verändern. Die 65 Millionen Flüchtlinge, die das UN-Flüchtlingshilfswerk inzwischen registriert, sind dabei nur der Anfang. Wir erleben nicht die so oft beschworene «Flüchtlingskrise», sondern eine Flüchtlingsrevolution. Die Weltreporter haben die neuen Flüchtlinge überall auf dem Globus getroffen und ihre Geschichten aufgeschrieben. Sie berichten von Hoffnung und Leid, Hilfsbereitschaft und Verunsicherung, von Ideen und Plänen für eine Zukunft, von der die ganze Welt profitieren kann: wenn sie Veränderung zulässt und Herausforderungen auf innovative Art und Weise löst.

Die Syrerin Ameena Abdul Rahman (38) mit ihren Töchtern Rind (4) und Remas (8, r.) am Strand von Kos in den Schwimmwesten die sie bei der Überfahrt aus Türkei trugen. Ameena Abdul Rahman hat einen Prolog zum Buch geschrieben (Foto: Philipp Hedemann).

«Die Flüchtlingsrevolution» ist ein mehr als 350-seitiges Gemeinschaftswerk, verfasst von 26 Weltreportern aus allen Ecken der Welt. Ein Jahr haben sie und Marc Engelhardt, Weltreporter in Genf, der das Buch herausgegeben hat, daran recherchiert und gearbeitet. Das Ergebnis ist im Pantheon Verlag erschienen. Jedes im Buch beschriebene Schicksal steht für eine Facette von Flucht, gemeinsam ergeben die Kapitel ein umfassendes Bild einer Entwicklung, die die Welt auf Dauer verändert.

Coco Bishogo Ruvinga ist aus der Demokratischen Republik Kongo nach Südafrika geflohen – jetzt muss sie in ihrem kleinen Friseursalon erneut Angst vor brutalen Fremdenfeinden haben (Foto: Leonie March).

Da gibt es das kongolesische Ehepaar, dass nach Südafrika geflohen ist und dort erneut Angst vor Verfolgung haben muss. Es gibt die Libanesin, die im Bürgerkrieg nach Frankreich fliehen musste und in Paris als Unternehmerin Arbeit für Dutzende geschaffen hat. Oder die Somalierin, die ihre sichere Bleibe in Süddeutschland aufgegeben hat und nach Mogadischu gezogen ist, weil sie helfen will, die kriegsversehrte Heimat ihrer Eltern mitaufzubauen. In den USA kämpft eine salvadorianische Mutter, selbst Flüchtling in der Illegalität, vor Gericht darum, dass ihr von Gangs bedrohter Sohn Bleiberecht erhält – und setzt damit ihren eigenen Status aufs Spiel. Und natürlich haben die Autoren sich auch übergeordneten Fragen angenommen: Fördern wir die Flucht? Versagt die Politik? Kann der Aufstieg der extremen Rechten in den Zielländern gestoppt werden?

«Die Flüchtlingsrevolution» beleuchtet das Thema Flüchtlinge, das die Nachrichten seit mehr als einem Jahr dominiert, von einer neuen Warte aus. «Wir Auslandskorrespondenten erleben seit Jahren, wie komplex und vielfältig Flucht wirklich ist», so Marc Engelhardt. «Es ist nun wirklich gar nicht so, dass die ganze Welt nach Deutschland strömt, wie uns Populisten glauben machen wollen, das zeigen die Geschichten der Flüchtenden, die wir in unserem Buch aufgeschrieben haben.» Bei allen Unterschieden haben Flüchtende aber auch eines gemeinsam: Keiner von denen, über die wir im Buch berichten, ist ohne Not geflohen. Und die mit Abstand meisten warten darauf, endlich in ihre alte Heimat zurückkehren zu können – selbst nach Jahrzehnten noch.

Herausgeber Marc Engelhardt im Interview mit Petra Ensminger im Deutschlandfunk über den Begriff der Revolution, die gemeinsame Gestaltung von Zukunft und Beispiele gelungenen Zusammenlebens (28.8.2016)

Weltreporter.net ist ein globales Korrespondentennetz für deutschsprachige Medien. Diese Website präsentiert einen Ausschnitt unserer Arbeit.

Ich bin ja jetzt schon eine ganze Weile in Kalifornien, angekommen 2003 als ARD-Radio-Korrespondentin und inzwischen als selbständige rasende Reporterin unterwegs mit allen Höhen und Tiefen, die das freischaffende Leben so mit sich bringt.

Ich bin ja jetzt schon eine ganze Weile in Kalifornien, angekommen 2003 als ARD-Radio-Korrespondentin und inzwischen als selbständige rasende Reporterin unterwegs mit allen Höhen und Tiefen, die das freischaffende Leben so mit sich bringt.

Zu den Höhen zählt eindeutig, dass es nun das erste Buch von mir gibt. Ein Jahr in Kalifornien!

Als der Herder-Verlag mich fragte, ob ich Lust auf das Projekt hatte, war ich sofort neugierig. Schon lange träumte ich davon, ein Buch zu schreiben. In der Grundschule habe ich das sogar schon mal gemacht. Selbst gebundene und illustrierte Abenteuer eines Mädchens, frei erfunden mit starken autobiographischen Zügen. Der Dackel meiner Freundin hat das Werk leider vernichtet bevor es zum Bestseller werden konnte.

Jetzt also ein neuer Versuch. “Ich finde das Jahr, in dem ich mich selbständig gemacht habe spannender als mein erstes Jahr in Kalifornien”, sagte ich beim Treffen mit dem Lektor. Der antwortete diplomatisch, das sei sicher auch sehr interessant, aber in der Serie gehe es mehr darum, wie das so ist, wenn man in einem neuen Land ankommt. “Die Bürokratie ist überwältigend, die Menschen sind fremd und das Wetter ganz anders.”

Ja, wie war das damals eigentlich? Ich versuchte mich zu erinnern und mir fiel einiges ein: wie meine Ikea-Möbel in Bubble-Wrap ewig auf einem Containerschiff durch den Panama-Kanal schipperten und ich deshalb auf der Luftmatratze schlief. Wie am roten Teppich die Prominenz einfach an mir vorbei ging, weil die internationale Radiojournaille in Hollywood nicht die Anerkennung bekommt, die sie verdient. Wie ich wegen zu großer Vorsicht durch die erste Führerscheinprüfung gefallen bin. Wie ich den ersten prall gefüllten Waffenschrank gesehen habe. Wie ich Wasserkanister in die Grenzwüste geschleppt habe. Wie ich staunend in der Gischt der Wasserfälle vom Yosemite-Nationalpark stand. Und natürlich wie wunderbar es nach 14 Jahren Berliner Winter war, dass so oft die Sonne scheint. Das ist übrigens immer noch wunderbar!

Jetzt ist es raus in der Welt, mein erstes Buch. Bei mir ist allerdings noch keins angekommen, obwohl der Verlag das Paket mit Belegexemplaren schon vor einer Weile abgeschickt hat. Auch das ist so eine kalifornische Erfahrung: transatlantische Post kostet zwar ein Vermögen, bewegt sich aber im Tempo der Postkutschen-Zeit.

Ob das ins nächste Buch passt? Eher nicht. Das wird eine erfundene Geschichte mit nur ein paar autobiographischen Zügen.

bestellen beim lokalen Buchhändler oder amazon

Weltreporter.net ist ein globales Korrespondentennetz für deutschsprachige Medien. Diese Website präsentiert einen Ausschnitt unserer Arbeit.

Dass Hillary Clinton im Rennen um den „Top Job“ ist, wissen alle. Dass eine Kiwi-Frau von Format ebenfalls um einen Power-Posten kämpft, wissen nur wenige. Es ist unsere Helen Clark, ehemals Premierministerin Neuseelands, die sich gerade als Generalsekretärin der Vereinten Nationen bewirbt. Doch wer versucht, Helens Chance als „UNGS“ zu verhindern? Ausgerechnet die Maori-Partei. Sie protestiert gegen die Kandidatur.

Strenge Hosenanzüge trug Helen schon, als Hillary noch einen auf First Lady machte. Das Gebiss hat sie sich nie richten lassen, auch auf Frisöre und falschen Charme verschwendet sie nicht viel Zeit – stattdessen lieber Haare auf den Zähnen. Nach Sozialdemokrat David Lange, der Aotearoa vor der Atomkraft bewahrte, war die fast schon sozialistische Helen Clark das Kantigste, was dem kleinen Land je widerfahren war. Eine Eiserne Lady mit Herz, die zeltet und bergsteigt. Egalitär und fair. Wir verklären sie gerne, was angesichts des jetzigen konservativen Premiers leicht fällt.

Seit ihrem Austritt aus der Politik liebäugelt Clark mit dem UNO-Job und die UNO  mit ihr. Im April musste sie vor 173 Botschaftern in New York eine Marathon-Rede halten, die sowas wie ein öffentliches Bewerbungsgespräch war – Live Stream rund um die Welt. Die 66jährige war an siebter Stelle unter den neun Bewerbern, wurde mit „Exzellenz“ angeredet, und die Abkürzungen flogen nur so durch die Luft: SIDS, LDDC, QCPR, ECOSOC.

mit ihr. Im April musste sie vor 173 Botschaftern in New York eine Marathon-Rede halten, die sowas wie ein öffentliches Bewerbungsgespräch war – Live Stream rund um die Welt. Die 66jährige war an siebter Stelle unter den neun Bewerbern, wurde mit „Exzellenz“ angeredet, und die Abkürzungen flogen nur so durch die Luft: SIDS, LDDC, QCPR, ECOSOC.

WTF (what the fuck?) dachte sich Helen. Sie ließ sich nicht aus der Fassung bringen und betonte ihre Bodenständigkeit: „Ich wuchs auf einer abgelegenen Farm in Neuseeland auf“. Hart arbeitend sei sie und widerstandsfähig. Das bewies sie, als sie mit tiefer Brummstimme 88 Fragen von 45 Nationen beantwortete, von Völkermord über Klimawandel bis Twitter. Ihr folgen dort eine Achtelmillion Menschen, das sind mehr als alle Schafe in Neuseeland zusammen. Sie schlug sich tapfer, wir waren stolz. Erst recht, als Helen ganz bikulturell in der Maori-Sprache das Sprichwort vortrug: “Was ist das wichtigste in der Welt? Es sind Menschen, es sind Menschen, und es sind Menschen.“

Ein paar dieser Menschen wollen, dass sich Clark bei ihnen entschuldigt. Bevor es Ende August in die engere Auswahl der Kandidaten geht, bekam die Top-Job-Anwärterin eine Ohrfeige: „Sie wollte nicht die UN-Erklärung der Rechte Indigener Völker unterschreiben“, so die stellvertretende Parteivorsitzende der Maori-Partei. Vor zwölf Jahren habe Clark den „Foreshore and Seabed“-Beschluss durchgeboxt, der der Urbevölkerung das Recht auf die Küstenlinie abspricht. Ganz zu schweigen von den umstrittenen „Uruwera Raids“, einem Großkampfeinsatz mit 300 Polizisten, die 2007 ein angebliches Maori-Terroristennetz ausheben sollten. Ein Krieger vergisst nicht.

Prominente Maori-Politiker aus anderen Lagern überschlagen sich seitdem darin, die Attacke wieder gutzumachen. Helen hätte keine Kritik verdient, sondern einen Hongi – den Maori-Nasenkuss. Wir drücken weiter die Daumen.

Weltreporter.net ist ein globales Korrespondentennetz für deutschsprachige Medien. Diese Website präsentiert einen Ausschnitt unserer Arbeit.

Das Video zog riesige Kreise in Chinas Microblogs und auf Facebook: Eine chinesische Touristin an einem Strand von Phuket in Thailand, die ehrlich erbost mal so richtig vom Leder zog über ihre Landsleute – und sich dabei selber filmte. Die Ursache: Eine andere Reisende hatte ein Stück Treibholz mitnehmen wollen – obwohl die Reiseleiter sie gebeten hatten, das Stück liegenzulassen. Das gehe gar nicht, so die Lady: Chinas Touristen müssten sich über ihr mieses Image im Ausland nicht wundern, wenn sie überall nur darauf aus seien, alles mitzunehmen, laut herumredeten und sich nicht wirklich scheren um die Kultur und Realität der besuchten Länder. “Gut, dass es hier Regeln gibt. Sonst würden sie bald alles Holz, jedes Sandkorn mitgenommen haben!” Immer weiter redete sie sich auf dem Video in Rage – und postete es anschließend unter dem Namen “Große Schwester Bin” auf Facebook (Link zum Video mit Untertiteln hier).

Klar wird: Fremdschämen über eigene Landsleute können nicht nur wir Deutschen uns, wenn wir mal wieder lesen, dass “wir” gemeinsam mit den Briten in Italien durch aggressives frühmorgendliches Plätzebesetzen am Strand sogar die Polizei auf den Plan gerufen haben. Chinesische Touristen haben im Ausland ebenfalls keinen guten Ruf – ihnen wird in manchen Gastländern schlechtes Benehmen, Drängeln, Auf-den-Boden-Spucken oder Müll-irgendwohin-Werfen vorgeworfen. Doch mit zunehmender Bildung wird vielen Chinesen dies bewusst – und sie verlangen besseres Benehmen von ihren Landsleuten. Ungewöhnlich ist vor allem die offene Wut von “Große Schwester Bin”. Emotionen auf diese Weise öffentlich freien Lauf zu lassen ist in China nicht gerade üblich.

Noch ungewöhnlicher war dies lange Zeit für Chinas Sportler. Sie traten bei Olympia und anderen Wettkämpfen oft mit regloser Miene auf – egal, ob sie gerade ihre Medaille entgegennahmen oder einen Wettkampf verloren hatten. Auch das ist diesen Sommer in Rio anders. Chinas Internetnutzer feierten die Schwimmerin Fu Yuanhui als “Ur-Mädchen”, nachdem sie in einem TV-Interview erfuhr, eine neue persönliche Bestzeit geschwommen zu sein und laut ausrief: “So schnell war ich? Ich bin super zufrieden! Ich habe meine Ur-Kräfte ausgeweitet!”, wobei sie auch noch wild die Augen aufriss (hier ein link mit Video). Fu hatte da gerade Bronze im 100m Rückenschwimmen gewonnen. Später zog sie sogar bei der Medaillenzeremonie fröhliche Grimassen und erzählte nach der Heimkehr ungezwungen, wie sie auf dem Rückweg auf dem Flughafen Dubai ohne Englisch zu können allein durch Gestikulieren nach dem Weg gefragt habe, stellte die Gesten noch einmal nach und lachte sich dabei über sich selbst kaputt. Die Leute liebten es. Früher hatten Chinas Athleten bei Interviews stoisch ihre Führungskader und Trainer gepriesen. Heute antworten sie in Interviews letztlich genauso wie Athleten aller Länder: Wie schwierig oder wie toll es heute war, wie gut der Gegner, wie schwer die Beine, oder so. Chinas Volleyballererinnen kreischen bei jedem wichtigen Punkt – genauso wie die Damen aus Brasilien oder Serbien, gegen die sie spielten.

Ungewöhnlich selbst für westliche Standards indes war die Aktion des Kunstspringers Qin Kai: Direkt nach der Medaillenzeremonie, auf der seine Kollegin und Freundin He Zi mit Silber vom Dreimeterbrett geehrt wurde, kniete er sich vor laufender Kamera nieder und machte He Zi einen Heiratsantrag (link hier). Auch er bekam großen Applaus vom Publikum in ganz China. Liebe unter Athleten war in China lange tabu: Noch 2004 wurden vier Mitglieder des Tischtennisteams aus dem Olympia-Team geworfen wegen romantischer Beziehungen miteinander – darunter die damalige Nummer Eins der Welt, Ma Lin. Zum Glück hat He Zi übrigens genickt und ja gesagt. Man mag sich nicht vorstellen, wie es wäre, wenn sie abgelehnt hätte.

Weltreporter.net ist ein globales Korrespondentennetz für deutschsprachige Medien. Diese Website präsentiert einen Ausschnitt unserer Arbeit.

Mitten in den beschaulichen deutschen Sommerferien möchte ich einmal kurz daran erinnern, wie übel es zur Zeit anderswo auf der Welt zugeht. Bei uns ist nämlich tiefster Winter. Das heißt: Heizdecken, aber keine Zentralheizung, tippen in fingerlosen Handschuhen und überall Ugg-Boots, hoch bis zu den Hüften. Sexy geht anders. Doch viel schlimmer wiegt: Wir warten immer noch auf Schnee.

Nach einem zu trockenen Herbst, der die Farmer zur Verzweiflung brachte, kam jetzt endlich die Wetterwarnung des Jahres: Schnee in Christchurch bis runter auf wenige Meter – und das, obwohl schon die ersten Narzissen sprießen! Ja Wahnsinn. Ab Freitag letzter Woche sollte endlich alles weiß und glatt werden. In anderen Ländern ist Schnee einfach nur Wetter. Hier jedoch heißt eine solche Hiobsbotschaft: Oh Grusel! Der Verkehr bricht unter den ersten zarten Flocken zusammen, denn Winterreifen sind unbekannt. Alles Leben kommt sofort zum Erliegen. Holzvorräte werden daher aufgestockt, Supermärkte hamstermäßig lehrgekauft und noch schnell eine Notration an Wollmützen gestrickt.

Die Kälte-Katastrophe lag also letzte Woche in der Luft, aber auch heimliche Vorfreude: Schneemänner, Skifahren, schulfrei! Am Freitag dann: Heftige Graupelschauer. Kein Schnee. Am Samstag: Strahlender Sonnenschein. Kein Schnee. Auf unserem Wochenmarkt fehlten die Hälfte der Stände, weil alle Angst vor dem Wettereinbruch hatten. Damit war das angedrohte Schneeschauer-Szenario auch schon wieder vorbei, die Kinder enttäuscht, aber das Drama noch lange nicht vom Tisch. Denn keine Nation der Welt, das schwöre ich, beschäftigt sich so intensiv mit den Naturgewalten wie die Kiwis. Ist ja auch sonst nicht viel los hier. Und Flüchtlinge haben wir kaum.

Aber dafür 200 Messstationen für gerade mal vier Millionen Leutchen. Vor den Abendnachrichten läuft auf dem Schirm bereits eine Wetternachricht durch. Nach einer halben Stunde ein kurzer Abriss über die Tagestemperaturen, dann die volle Mete rologen-Message am Ende. Jeder Kiwi kann dir auch ohne Finger im Wind sagen, ob gerade ein „Southerly“ oder ein „Nor’wester“ bläst. Segler kennen die „Roaring Forties“. Und dann gibt es all die verschiedenen Spezialisten im Netz, die ganz gezielte Vorhersagen machen – für die Yachten, für die Bauern, für die Bergsteiger. Das ist wichtig in einer Agrarnation voller Outdoor-Fanatiker, die mal eben auf dem Sonntagsausflug einen Tausender erklimmen.

rologen-Message am Ende. Jeder Kiwi kann dir auch ohne Finger im Wind sagen, ob gerade ein „Southerly“ oder ein „Nor’wester“ bläst. Segler kennen die „Roaring Forties“. Und dann gibt es all die verschiedenen Spezialisten im Netz, die ganz gezielte Vorhersagen machen – für die Yachten, für die Bauern, für die Bergsteiger. Das ist wichtig in einer Agrarnation voller Outdoor-Fanatiker, die mal eben auf dem Sonntagsausflug einen Tausender erklimmen.

Aber daran allein liegt es nicht, dass das Wetter eine abendfüllende kiwianische Wissenschaft für sich ist. Egal, wie langweilig wir als Volk sind – unsere Geographie ist spannend. Denn Neuseeland streckt sich in der Mitte eines riesigen Ozeans lang, mit Alpen als Wetterscheide in der Mitte. Um uns herum toben Wind und Meer. Vom Norden kommt die feuchte Wärme des Äquators, vom Süden der eisige Polarhauch. Turbulenzen überall! Genug geprahlt für heute – Ugg-Boots aus und ab ins Bett, die Heizdecke glüht schon vor.

Weltreporter.net ist ein globales Korrespondentennetz für deutschsprachige Medien. Diese Website präsentiert einen Ausschnitt unserer Arbeit.

Gestern ging die Weltreporter-Jahreskonferenz in Raiding, Österreich, zu Ende. Drei Tage tagten Weltreporter aus allen Kontinenten. Zur öffentlichen Diskussion am Samstag hatten wir neben Weltreportern wie Kilian Kirchgessner, Prag, und Karim El-Gawhary, Kairo auch Hasnain Kasim vom Spiegel zur Diskussion geladen. Ganz aktuell hier schon einmal ein Link zu dem Beitrag den das österreichische Fernsehen ORF zur Veranstaltung brachte [NB: Ab Ende Juli vermutlich nur noch hier bei YouTube zu sehen.].