Netzwerk

Mitglieder

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

a:8:{s:8:”location”;a:1:{i:0;a:1:{i:0;a:3:{s:5:”param”;s:9:”post_type”;s:8:”operator”;s:2:”==”;s:5:”value”;s:11:”20-jahre-wr”;}}}s:8:”position”;s:6:”normal”;s:5:”style”;s:7:”default”;s:15:”label_placement”;s:3:”top”;s:21:”instruction_placement”;s:5:”label”;s:14:”hide_on_screen”;s:0:””;s:11:”description”;s:0:””;s:12:”show_in_rest”;i:0;}

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

a:8:{s:8:”location”;a:1:{i:0;a:1:{i:0;a:3:{s:5:”param”;s:9:”post_type”;s:8:”operator”;s:2:”==”;s:5:”value”;s:12:”arbeitsprobe”;}}}s:8:”position”;s:6:”normal”;s:5:”style”;s:7:”default”;s:15:”label_placement”;s:3:”top”;s:21:”instruction_placement”;s:5:”label”;s:14:”hide_on_screen”;s:0:””;s:11:”description”;s:0:””;s:12:”show_in_rest”;i:0;}

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

a:8:{s:8:”location”;a:3:{i:0;a:1:{i:0;a:3:{s:5:”param”;s:9:”post_type”;s:8:”operator”;s:2:”==”;s:5:”value”;s:4:”page”;}}i:1;a:1:{i:0;a:3:{s:5:”param”;s:9:”post_type”;s:8:”operator”;s:2:”==”;s:5:”value”;s:4:”post”;}}i:2;a:2:{i:0;a:3:{s:5:”param”;s:9:”user_role”;s:8:”operator”;s:2:”==”;s:5:”value”;s:3:”all”;}i:1;a:3:{s:5:”param”;s:9:”user_form”;s:8:”operator”;s:2:”==”;s:5:”value”;s:4:”edit”;}}}s:8:”position”;s:15:”acf_after_title”;s:5:”style”;s:7:”default”;s:15:”label_placement”;s:3:”top”;s:21:”instruction_placement”;s:5:”label”;s:14:”hide_on_screen”;s:0:””;s:11:”description”;s:0:””;s:12:”show_in_rest”;i:0;}

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Soll keiner sagen, er hätte es nicht gewusst. Seit Jahren zanken sich die katalanische Regierung Generalitat und die Zentralregierung in Madrid um ein Referendum über die Unabhängigkeit der Region im Nordosten. Keine Seite wich von ihrer Maximalforderung zurück: Barcelona setzte auf „Referendum, si o si“; Madrid hielt am „Ist rechtlich nicht möglich“ fest und verweigerte politische Zugeständnisse jeder Art.

Vor dem Büro des katalanischen Vizepräsidenten demonstrieren Unabhängigkeitsbefürworter gegen Festnahmen

Jetzt spitzt sich die Lage von Tag zu Tag zu. Mit der Organisation des für den 1. Oktober angesetzten , umstrittenen Referendums beaufragte Beamte der katalanischen Regionalregierung wurden zeitweise verhaftet. Madrid sendet 5000 Beamte der Policia Nacional und der Militärpolizei Guardia Civil, an die viele noch ungute Erinnerungen aus der Franco-Zeit haben, in die renitente Region und stellte auch die autonome, katalanische Landespolizei Mossos d’Esquadra unter zentralstaatliches Kommando. Und auf den Straßen rufen die Menschen „Raus mit den Besatzungskräften“. Die Hafenarbeiter weigern sich, die auf zwei Kreuzfahrtschiffen untergebrachten spanischen Polizisten zu beliefern und veranstalten frühmorgendliche Hupkonzerte. Dass das umstrittene Referendum stattfindet, ist so gut wie ausgeschlossen: Die Wahlkommission hat sich aufgelöst, Wahlzettel und -listen wurden beschlagnahmt. Unter diesen Bedingungen ist höchstens irgendeine Art von Protestwahl möglich.

Das politische Klima aber wird auf Jahre vergiftet bleiben. Ich habe in den letzten Tagen mit vielen Menschen gesprochen, die mit dem Traum von einer unabhängigen katalanischen Republik eigentlich nicht viel am Hut hatten, jetzt aber wütend und empört über das Verhalten aus Madrid sind. Schlechter hätte die Regierung Mariano Rajoy die Katalonienfrage nicht lösen können.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Vor dem Büro des katalanischen Vizepräsidenten demonstrieren Unabhängigkeitsbefürworter gegen Festnahmen

Soll keiner sagen, er hätte es nicht gewusst. Seit Jahren zanken sich die katalanische Regierung Generalitat und die Zentralregierung in Madrid um ein Referendum über die Unabhängigkeit der Region im Nordosten. Keine Seite wich von ihrer Maximalforderung zurück: Barcelona setzte auf „Referendum, si o si“; Madrid hielt am „Ist rechtlich nicht möglich“ fest und verweigerte politische Zugeständnisse jeder Art.

Jetzt spitzt sich die Lage von Tag zu Tag zu. Mit der Organisation des für den 1. Oktober angesetzten , umstrittenen Referendums beaufragte Beamte der katalanischen Regionalregierung wurden zeitweise verhaftet. Madrid sendet 5000 Beamte der Policia Nacional und der Militärpolizei Guardia Civil, an die viele noch ungute Erinnerungen aus der Franco-Zeit haben, in die renitente Region und stellte auch die autonome, katalanische Landespolizei Mossos d’Esquadra unter zentralstaatliches Kommando. Und auf den Straßen rufen die Menschen „Raus mit den Besatzungskräften“. Die Hafenarbeiter weigern sich, die auf zwei Kreuzfahrtschiffen untergebrachten spanischen Polizisten zu beliefern und veranstalten frühmorgendliche Hupkonzerte. Dass das umstrittene Referendum stattfindet, ist so gut wie ausgeschlossen: Die Wahlkommission hat sich aufgelöst, Wahlzettel und -listen wurden beschlagnahmt. Unter diesen Bedingungen ist höchstens irgendeine Art von Protestwahl möglich.

Das politische Klima aber wird auf Jahre vergiftet bleiben. Ich habe in den letzten Tagen mit vielen Menschen gesprochen, die mit dem Traum von einer unabhängigen katalanischen Republik eigentlich nicht viel am Hut hatten, jetzt aber wütend und empört über das Verhalten aus Madrid sind. Schlechter hätte die Regierung Mariano Rajoy die Katalonienfrage nicht lösen können.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

2017 ist Putin seit fünf Jahren wieder Präsident Russlands. In der Zeit hat sich viel verändert. Am schlimmsten ist, dass die Angst zurückgekehrt ist.

2017 ist Putin seit fünf Jahren wieder Präsident Russlands. In der Zeit hat sich viel verändert. Am schlimmsten ist, dass die Angst zurückgekehrt ist.

Wie das geht und welche Folgen das für Demokraten hat, erzählt das Feature anhand von vier Menschen, die ich seit dem Winter 2011/2012 immer wieder getroffen habe. www.russianangst.de

Die Sendung kann man hier hören:

http://nachmoskau.de/archives/2997

Und man kann das Buch lesen, das die “Russian Angst” beschreibt.

http://www.russianangst.de

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Ich bin ja jetzt schon eine ganze Weile in Kalifornien, angekommen 2003 als ARD-Radio-Korrespondentin und inzwischen als selbständige rasende Reporterin unterwegs mit allen Höhen und Tiefen, die das freischaffende Leben so mit sich bringt.

Ich bin ja jetzt schon eine ganze Weile in Kalifornien, angekommen 2003 als ARD-Radio-Korrespondentin und inzwischen als selbständige rasende Reporterin unterwegs mit allen Höhen und Tiefen, die das freischaffende Leben so mit sich bringt.

Zu den Höhen zählt eindeutig, dass es nun das erste Buch von mir gibt. Ein Jahr in Kalifornien!

Als der Herder-Verlag mich fragte, ob ich Lust auf das Projekt hatte, war ich sofort neugierig. Schon lange träumte ich davon, ein Buch zu schreiben. In der Grundschule habe ich das sogar schon mal gemacht. Selbst gebundene und illustrierte Abenteuer eines Mädchens, frei erfunden mit starken autobiographischen Zügen. Der Dackel meiner Freundin hat das Werk leider vernichtet bevor es zum Bestseller werden konnte.

Jetzt also ein neuer Versuch. “Ich finde das Jahr, in dem ich mich selbständig gemacht habe spannender als mein erstes Jahr in Kalifornien”, sagte ich beim Treffen mit dem Lektor. Der antwortete diplomatisch, das sei sicher auch sehr interessant, aber in der Serie gehe es mehr darum, wie das so ist, wenn man in einem neuen Land ankommt. “Die Bürokratie ist überwältigend, die Menschen sind fremd und das Wetter ganz anders.”

Ja, wie war das damals eigentlich? Ich versuchte mich zu erinnern und mir fiel einiges ein: wie meine Ikea-Möbel in Bubble-Wrap ewig auf einem Containerschiff durch den Panama-Kanal schipperten und ich deshalb auf der Luftmatratze schlief. Wie am roten Teppich die Prominenz einfach an mir vorbei ging, weil die internationale Radiojournaille in Hollywood nicht die Anerkennung bekommt, die sie verdient. Wie ich wegen zu großer Vorsicht durch die erste Führerscheinprüfung gefallen bin. Wie ich den ersten prall gefüllten Waffenschrank gesehen habe. Wie ich Wasserkanister in die Grenzwüste geschleppt habe. Wie ich staunend in der Gischt der Wasserfälle vom Yosemite-Nationalpark stand. Und natürlich wie wunderbar es nach 14 Jahren Berliner Winter war, dass so oft die Sonne scheint. Das ist übrigens immer noch wunderbar!

Jetzt ist es raus in der Welt, mein erstes Buch. Bei mir ist allerdings noch keins angekommen, obwohl der Verlag das Paket mit Belegexemplaren schon vor einer Weile abgeschickt hat. Auch das ist so eine kalifornische Erfahrung: transatlantische Post kostet zwar ein Vermögen, bewegt sich aber im Tempo der Postkutschen-Zeit.

Ob das ins nächste Buch passt? Eher nicht. Das wird eine erfundene Geschichte mit nur ein paar autobiographischen Zügen.

bestellen beim lokalen Buchhändler oder amazon

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Ich bin ja jetzt schon eine ganze Weile in Kalifornien, angekommen 2003 als ARD-Radio-Korrespondentin und inzwischen als selbständige rasende Reporterin unterwegs mit allen Höhen und Tiefen, die das freischaffende Leben so mit sich bringt.

Ich bin ja jetzt schon eine ganze Weile in Kalifornien, angekommen 2003 als ARD-Radio-Korrespondentin und inzwischen als selbständige rasende Reporterin unterwegs mit allen Höhen und Tiefen, die das freischaffende Leben so mit sich bringt.

Zu den Höhen zählt eindeutig, dass es nun das erste Buch von mir gibt. Ein Jahr in Kalifornien!

Als der Herder-Verlag mich fragte, ob ich Lust auf das Projekt hatte, war ich sofort neugierig. Schon lange träumte ich davon, ein Buch zu schreiben. In der Grundschule habe ich das sogar schon mal gemacht. Selbst gebundene und illustrierte Abenteuer eines Mädchens, frei erfunden mit starken autobiographischen Zügen. Der Dackel meiner Freundin hat das Werk leider vernichtet bevor es zum Bestseller werden konnte.

Jetzt also ein neuer Versuch. “Ich finde das Jahr, in dem ich mich selbständig gemacht habe spannender als mein erstes Jahr in Kalifornien”, sagte ich beim Treffen mit dem Lektor. Der antwortete diplomatisch, das sei sicher auch sehr interessant, aber in der Serie gehe es mehr darum, wie das so ist, wenn man in einem neuen Land ankommt. “Die Bürokratie ist überwältigend, die Menschen sind fremd und das Wetter ganz anders.”

Ja, wie war das damals eigentlich? Ich versuchte mich zu erinnern und mir fiel einiges ein: wie meine Ikea-Möbel in Bubble-Wrap ewig auf einem Containerschiff durch den Panama-Kanal schipperten und ich deshalb auf der Luftmatratze schlief. Wie am roten Teppich die Prominenz einfach an mir vorbei ging, weil die internationale Radiojournaille in Hollywood nicht die Anerkennung bekommt, die sie verdient. Wie ich wegen zu großer Vorsicht durch die erste Führerscheinprüfung gefallen bin. Wie ich den ersten prall gefüllten Waffenschrank gesehen habe. Wie ich Wasserkanister in die Grenzwüste geschleppt habe. Wie ich staunend in der Gischt der Wasserfälle vom Yosemite-Nationalpark stand. Und natürlich wie wunderbar es nach 14 Jahren Berliner Winter war, dass so oft die Sonne scheint. Das ist übrigens immer noch wunderbar!

Jetzt ist es raus in der Welt, mein erstes Buch. Bei mir ist allerdings noch keins angekommen, obwohl der Verlag das Paket mit Belegexemplaren schon vor einer Weile abgeschickt hat. Auch das ist so eine kalifornische Erfahrung: transatlantische Post kostet zwar ein Vermögen, bewegt sich aber im Tempo der Postkutschen-Zeit.

Ob das ins nächste Buch passt? Eher nicht. Das wird eine erfundene Geschichte mit nur ein paar autobiographischen Zügen.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Dieser Blogeintrag ist ein virtuelles Kopfschütteln – auf die Schnelle, am Laptop, an einem Fährterminal. Heute ist der argentinische Präsident Mauricio Macri bei Angela Merkel zu Besuch. Und was ist da zu lesen? Es gibt tatsächlich Autoren (die nicht in Argentinien wohnen), die sehen in Präsident Macri den Super-Reformer, der dabei ist, Argentinien zu alter neuer Größe zu verhelfen – was bisher nicht gelang, weil der Papst und Messi ihm das Leben vermiesten.

Jetzt mal ehrlich: Glaubt wirklich jemand, dass Argentinien ein so primitives Land ist, dass es sich vom angedrohten Rückzug eines Fussballstars aus der Nationalelf und einer unterkühlten Beziehung zwischen Präsident und Papst in eine Inflation mit 40% drängen lässt? Dass der Papst und Messi dafür verantwortlich sind, dass seit Amtsantritt von Macri je nach Statistik 1,4 bis vier Millionen Menschen in Argentinien arm geworden sind?

Macri war angetreten, um die Wirtschaft zu reformieren – die Argentinier haben viel von ihm erwartet. Dass die Inflation weiter ansteigt, gehörte nicht dazu.

Der neue Präsident hatte zudem versprochen, für Transparenz zu sorgen. Nun gibt es ein gigantisches Programm zur Geldwäsche, von dem beinahe die gesamte Regierungsriege profitiert. Macri erklärt sich zudem nicht (sie stammen seinen Angaben nach aus einem “früheren Leben“), was seine Offshore-Unternehmen betrifft. Die Interessenskonflikte vieler Regierungsvertreter (z.B. Ex-Shell-CEO, der auch als Energieminister nach wir vor Aktien in Millionenhöhe an seiner früheren Firma hält) liegen auf der Hand.

Natürlich ist zu hoffen, dass Macris Besuch bei Merkel neue Investitionen bringt. Es ist dringend nötig, das Blatt zu wenden: Die neue Armut ist auf der Straße sichtbar, wie schon nach der Krise 2001/02 ziehen immer mehr Menschen auf der Suche nach Müll durch die Hauptstadt Buenos Aires. Es gibt Massenproteste. An Feiertagen lässt die Regierung den Hauptplatz in Buenos Aires hermetisch abriegeln – aus Angst vor weiteren Demonstrationen (in den letzten Jahren war etwa der 25. Mai ein Volksfest mit Musik und Ständen mit Essen aus allen Regionen Argentiniens, in diesem Jahr war er weiträumig abgesperrt). Die enormen Tariferhöhungen für Gas, Strom, Wasser und Transport (zwischen 300 und 1000% je nach Region) sorgen dafür, dass besonders arme Familien weder ein noch aus wissen, dass Theater schliessen, Universitätsrektoren verzweifeln.

Die Abgaben auf den Bergbau hat die Regierung abgeschafft. Seit der Öffnung der Importe haben viele argentinische Fabriken geschlossen – etwa Puma, die Turnschuhe werden jetzt aus China und Brasilien nach Argentinien importiert, statt im Land hergestellt zu werden. Mindestens 150.000 Menschen haben ihre Arbeit verloren, seit Macri an die Regierung kam – und gegen ein vom Kongress verabschiedetes Gesetz zur Vermeidung von weiteren Entlassungen legte Macri ein präsidentiales Veto ein. Der Konsum ist erlahmt, weil der Geldwert ständig weiter sinkt.

Nach außen hin mag Macri sich gut präsentieren. Im Inland – besonders in den Armenvierteln und im Großraum Buenos Aires – ist die Stimmung dagegen wie in einem Dampfdrucktopf. Viele fragen sich: Wie lange wird die Schonfrist für den Präsidenten noch dauern?

Derzeit dominieren Korruptionsskandale der Kirchner-Regierung die Titelseiten der Tageszeitungen. Es ist richtig, dass die Justiz die Korruption der Vorgänger-Regierung aufklärt. Aber es ist wichtig, sich davon nicht blenden zu lassen und in der Rage über die Korruption der Vorgänger zu übersehen, was derzeit in Argentinien passiert. Dass das Antikorruptions-Büro unter der Leitung von Laura Alonso sich um die Korruption der Gegenwart nicht kümmern wird, ist bereits klar.

Dieser Blogeintrag ist ein Stimmungsbild aus Buenos Aires – keine umfassende Analyse. Aber, klar ist auf jeden Fall: Macri braucht schnelle Erfolge. Die Zeit läuft.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Spanien kommt aus der Bluthochdruckzone gar nicht mehr raus. Ein Skandal jagt den anderen, Oberthema: Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Klingt schrecklich langweilig, ist aber ein echter Aufreger, zumindest wenn die Protagonisten ein Stierkämpfer und eine Podemos-Abgeordnete sind.

Fran Rivera, genannt Paquirri, hat ein Foto von sich und seiner jüngsten Tochter gepostet. Es zeigt ihn beim Training, in der heimischen Arena, mit einer Jungkuh, und zwar in dieser Pose:

Musische Früherziehung, Unterrichtseinheit Tradition

Daneben der Text: “Carmens Debüt – Sie gehört zur fünften Generation einer Stierkämpferfamilie. Mein Großvater zeigte das gleiche meinem Vater, mein Vater mir, ich meinen beiden Töchtern…”

Innerhalb weniger Stunden war die Debattennation zweigeteilt, in den Talkshows liefen die Mikrofone heiß, Verfechter (“Tradition”, “Weitergabe von Werten”) und Gegner (“Angeber”, “unverantwortlich”, “Tierquälerei”) warfen sich alle Nettigkeiten zwischen “Banause” und “Mörder” an den Kopf. Und natürlich wurde sogleich die Parallele zu diesem Skandal gezogen:

Politische Früherziehung, Unterrichtseinheit Eltern-Kind-Rechte

Podemos-Abgeordnete Carolina Bescansa hatte doch tatsächlich zur ersten Parlamentssitzung ihr Baby mitgebracht. Die Vize-Parlamentspräsidentin höchstpersönlich wies die Neue darauf hin, dass es auch eine KiTa im Parlament gäbe und ließ sich dann lang und breit in einer Talkshow darüber aus, ob ein “geschlossener Raum mit 400 Erwachsenen” tatsächlich das richtige Ambiente für einen Säugling wäre. Auch da verliefen tiefe Fronten zwischen Befürwortern (“Biologie, Mutter-Kind-Bindung”, “Zeichen setzen für arbeitende Eltern”) und Gegnern (“Populismus”, “unverantwortlich”). Man könnte jetzt lang und breit tatsächliche und mutmaßliche Gesundheitsrisiken für die jeweiligen Säuglinge in Plenarsaal/Arena analysieren, über die Ähnlichkeiten und Unterschiede beider Manegen sinnieren; interessant bei der Debatte ist vor allem, dass diejenigen, die sich über Bescansas Baby echauffierten Paquirris Baby beklatschen. Und umgekehrt natürlich. Die Argumente sind austauschbar, denn im Kern geht es nicht um die Kinder, Mütter, Väter, sondern um Politik: um die ungezogenen Neuen (Podemos und Co) gegen die überkommenen Alten (Toreros und Co).

Das zeigte sich auch am anderen großen Aufreger der letzten Wochen, Oberthema: angemessene Bekleidung/Haartracht. Die Vizepräsidentin des Parlaments kommentierte die Rasta-Locken eines Podemos-Abgeordneten mit einem “So lange da keine Läuse überspringen, ist mir das egal”, Podemos-Chef Pablo Iglesias revanchierte sich dafür, in dem er auf einer Pressekonferenz eine Journalistin für ihren “prächtigen Pelzmantel” lobte – das ist stilistisch eleganter, in der Sache aber genauso dämlich.

Es wird jedenfalls höchste Zeit, dass die Legislatur ins Rollen kommt und so vielleicht, vielleicht, ein bisschen mehr Inhalt in die Scheindebatten rutscht.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Nein, sie wird es nicht – als Update zu meinem Blogeintrag kürzlich: Lange hat sie hoffen dürfen, aber Helle Thorning-Schmidt wird nicht UN-Flüchtlingskommissarin. Auch der Deutsche Achim Steiner geht leer aus. Die dänische Ministerpräsdentin und der Bürokrat unterlagen beide gegen den Italiener Filippo Grandi.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Eigentlich wollte ich an dieser Stelle schon längst über die zum Quasi-Referendum erklärten, katalanischen Wahlen geschrieben haben, aber ich kam bisher nicht dazu, weil ich mit den Nachwehen eines zum Politikum gewordenen Interviews beschäftigt war. Ein ARD-Kollege und ich haben uns am Freitag vor der Wahl mit Oriol Amat, Wirtschaftsprofessor und Nummer 7 der separatistischen Junts pel Si-Liste getroffen. Ursprünglich sollte es um mögliche wirtschaftliche Konsequenzen einer Sezession gehen, das Interview mit dem Experten der Gegenseite war bereits geführt. Aber schon bald sprachen wir von möglichen Szenarien nach einem Regierungswechsel in Spanien. Als ein sehr wahrscheinliches Szenario schien Amat ein Madrider Angebot zu Verhandlungen um ein neues Autonomiestatut. Dass eine solche Offerte von den Katalanen angenommen würde, schien ihm nicht ausgeschlossen. Ich war überrascht: Seit Jahren demonstrieren regelmäßig Hunderttausende für einen „eigenen Staat“, die „In-, Inde-, Independencia“-Rufe sind fester Bestandteil der politischen Folklore und in jedem zweiten Interview beschwören Politiker, „es gebe keinen Weg zurück“. Zwei Tage vor der „plebiszitären“ Wahl ein Autonomiestatut als mögliche Lösung zu präsentieren, ist etwa so, als lasse man Sprinter monatelang im Hochland für Olympia trainieren, nur um sie dann zur Bushaltestelle joggen zu lassen. Ich fragte nach. Amat blieb dabei.

Was der Wirtschaftsprofessor da sagte, bestätigte, was viele langjährige Korrespondenten vermuten: dass es innerhalb der heterogenen Junts pel Si-Liste Differenzen über Weg und Ziel gibt, dass der Minimalkonsens nicht Unabhängigkeit um jeden Preis, sondern Verhandlungen mit Madrid und Brüssel sind. Vom Gezerre um Freigabe des Gesamtinterviews (einen Tweet hatte ich unmittelbar nach Interview abgesetzt), vom Druck und den widersprüchlichen Gedanken, die mir dabei durch den Kopf gingen, von der Unterstützung durch die Kollegen vor Ort und vom Círculo de Corresponsales, erzähle ich gern mal an anderer Stelle. Samstag Nachmittag packte ich jedenfalls einen Ausschnitt aus dem Interview auf Soundcloud, die Online-Zeitung Eldiario.es brachte die Geschichte, El País, La Vanguardia, Antena 3 und ein halbes Dutzend anderer Medien nahmen das Thema auf, die beiden Unabhängigkeitslisten veröffentlichten Kommuniqués. Natürlich schmeicheln solche 15 Minuten Ruhm dem journalistischen Ego, wesentlicher ist für mich eine andere Erkenntnis: Freie Korrespondenten haben einen Standortvorteil. Wir sind meist lange genug in einem Land, um auch die Zwischentöne einer Debatte zu verstehen. Botschaften und Sender wechseln ihre Mitarbeiter gerne aus, um einen “frischen Blick von außen” zu garantieren oder – weniger nett gesagt – “Verbuschung” zu vermeiden. Aber genau diese Expertise ist unser großes Kapital. Und unverzichtbar, wenn es um Analyse, Interpretation, um Hintergrund geht. Das hoffe ich zumindest.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Überraschen konnte der erneute Anschlag mit islamistischem Hintergrund in Frankreich kaum. Das Land befand sich seit den Anschlägen in Paris im Januar in hoher Alarmbereitschaft. Hatte doch der Islamische Staat (IS) vor rund einem Jahr insbesondere zu Anschlägen gegen Franzosen aufgerufen. Im Hexagon herrscht dennoch Betroffenheit und Entsetzen, aber keine Panik. Die Medien sprechen vom „Schwarzen Freitag“ nach den Anschlägen in Saint-Quentin Fallavier, im tunesischen Sousse und auf eine schiitische Moschee in Kuwait.

Dass die Attentate direkt zusammenhängen ist eher unwahrscheinlich. In Tunesien und in Kuwait bekannten sich inzwischen unterschiedliche Franchisen des Islamischen Staates. Gemeinsam ist aber allen dreien die für den IS typische Barbarei. Sie mögen auch im Zusammenhang stehen mit dem Aufruf des IS, insbesonderer während des islamischen Fastenmonats Ramadan so genannte Märtyrer-Operationen gegen den Feind zu begehen, weil die in seiner verkorksten religiösen Lesart den Tätern noch mehr Punkte bringen soll als zu normalen Zeiten. Erwähnenswert ist sicher auch, dass am kommenden Montag der Jahrestag der Ausrufung des Kalifats des IS ansteht. All dies mag für dieses Timing der grausamen Bluttaten sprechen, auch wenn ihre Opfer ganz unterschiedliche waren.

In Frankreich sind die politischen Reaktionen abhängig vom ideologischen Standpunkt. Die einen fordern nun den totalen Krieg gegen die islamistischen Terroristen und darüber hinaus gegen alle extremen Muslime. Die anderen rufen zur Besonnenheit und zur nationalen Einheit sowie der Verteidigung der republikanischen Werte auf. Beides sind im Grunde leere Parolen. Militärisch beziehungsweise mit Polizei- und Geheimdienstmitteln alleine läßt sich diese Problematik nicht lösen. Die totale Sicherheit gibt es ohnehin nicht, das haben schon andere Staaten unter Aufgebot all ihrer Ressourcen vergeblich versucht. Und nationale Einheit?

Zwar können die Franzosen für einen Moment in beeindruckender Weise zusammenstehen, wenn es um die Verteidigung ihrer Gesellschaftsordung geht angesichts radikal-islamistischer Sabotageversuche. Das haben die großen Solidaritätsdemonstrationen im Januar gezeigt. Nur: Das starke gemeinsame symbolische Bekenntnis „Je suis Charlie“ reicht eben nicht, wenn es darum geht sich einer sehr komplexen Problematik zu stellen. Einer, bei der es weder eindimensionale Ursachen noch simple Lösungen gibt.

Ein erster Schritt wäre vielleicht, sich der Realität, in der wir leben – und das nicht nur in Frankreich – in all ihrem Facettenreichtum zu stellen. Verantwortung zu übernehmen, wo sie zu übernehmen ist. Zusammenhänge zu erkennen, wo sie existieren. Ratlosigkeit einzuräumen, wo wir an unsere Grenzen des Verständnisses gelangen. Und dann gemeinsam einen Weg suchen, um Konflikte zu entschärfen. Um so vielleicht gewaltbereiten Extremisten jeglicher Couleur das Wasser abzugraben. Eine riesige gesellschaftliche Herausforderung. Sind wir dazu bereit?

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Das letzte, was ich von ihm sah, war, wie er am Samstagnachmittag aus unserem Zug ausstieg: ein junger Mann Mitte 30, Mütze, Rucksack, eine Tüte mit zwei Orangen und meiner Mineralwasserflasche. Zum ersten Mal betrat der Mann Münchner, bayerischen, deutschen Boden. Stündlich schaue ich, ob er mir wie versprochen eine Email geschrieben hat – bisher nicht.

Unsere Schicksale kreuzten sich im Zug. Ich fuhr mit meiner zweijährigen Tochter aus dem Urlaub in Südtirol nach München, sie war müde und wollte getragen werden. So wurde ich Zeuge eines Gesprächs zwischen dem Schaffner und einem Schwarzafrikaner. Der Mann sagte, er wolle nach “Munich”, der Schaffner stellte ihm ein Ticket bis Innsbruck aus. Für mehr reichte das Geld nicht. Als der Schaffner weg war, meine Tochter hing schlafend über meinen Schultern, sprach ich den Mann an. Er flüsterte fast: Dass er sich vor zwei Jahren von Gambia aufgemacht habe und schließlich von Libyen mit dem Schiff nach Europa aufgebrochen sei. Sein Ziel: Munich.

Ich ging zurück zu meinem Platz, legte meine Tochter auf den Sitz und überlegte. Ich kannte den Mann seit fünf Minuten. Ich kannte Gambia überhaupt nicht. Aber ich wusste jetzt schon zuviel. Er war nicht mehr irgendein Flüchtling in einer Statistik. Es lag jetzt an mir, ob ein sympathisch wirkender junger Mann, der seit zwei Jahren durch die Welt irrt, an ein paar Euro scheitert. Ich ging wieder zu ihm und gab ihm etwas Geld. Als vor Kufstein der Schaffner kam, konnte er sein Ticket bis München zahlen. Drei unschwer als Polizisten erkennbare Männer stiegen zu. Wenn sie ihn jetzt befragen und zurückschicken, kann ich auch nichts machen. Aber immerhin hat er eine Fahrkarte. Die Männer gingen an ihm vorbei.

Kurz vor München ging ich nochmal zu dem afrikanischen Mann. Ich schrieb ihm die Adresse des Münchner Flüchtlingsrats auf, der Bahnhofsmission, der Caritas. Ich sagte, dass es sein könnte, dass er bald nach Italien zurückgeschickt werde. Er meinte, er käme jetzt zurecht.

Am Hauptbahnhof stiegen wir aus, Opa holte uns ab. Zuhause recherchierten wir über Gambia. Ein kleiner Staat zu beiden Seiten des Flusses „Gambia“. Eine Hauptstadt namens „Banjul“. Nie gehört. Auch den Namen des Mannes weiß ich nicht. Nennen wir ihn “Franz”. Vielleicht hilft das, sich vorzustellen, dass auch ein Flüchtling aus Afrika zum Münchner werden kann.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Wer hätte das gedacht? Da werde ich am selben Tag zweimal an den Duft der DDR erinnert – und das mitten in Los Angeles! Einmal steigt er mir sogar direkt in die Nase!

Er kommt aus einem Kontrollhäuschen aus Ost-Berlin, das an einer Kreuzung in Los Angeles steht. Wenn man nah ran geht riecht man den Geruch der DDR, der aus allen Ritzen kriecht: die unverkennbare Mischung aus Reinigungsmitteln, Staub, verbrannter Kohle und deprimierender Unterdrückung.

ADN-Pförtnerhaus ist das Projekt von Künstler Christof Zwiener. Er hat das Haus vor der Metallpresse gerettet und in Berlin auf zwei Quadratmetern mehrere Installationen kuratiert.

Nach Los Angeles kam es durch Initiative des Wende Museums, das seit über zehn Jahren Strandgut aus den ehemaligen Ostblock-Staaten sammelt und archiviert. Christof erklärt: das Häuschen riecht selbst nach mehreren Installationen und einer Containerreise noch nach DDR weil es über 11 Jahre lang ungelüftet auf dem Parkplatz des ehemaligen ADN-Gebäudes stand. Da hatte der Geruch richtig schön Zeit, sich festzusetzen.

Am selben Tag, an dem ich diese unerwartete Dosis DDR einatme, erzählt mir der Komponist, Arrangeur und Dirigent Chris Walden aus Hamburg von genau diesem “Duft”. Walden ist seit 18 Jahren in Hollywood und arbeitet inzwischen mit den größten der Musikszene, von Barbra Streisand bis Michael Buble. Gerade hat er mit seiner eigenen Big Band eine CD herausgebracht ‘Full On!’. Gleichzeitig arrangiert er für Stevie Wonder und Josh Groban Songs, hat vor wenigen Wochen ein selbst komponiertes Arrangement für Neil Youngs erste Orchesterplatte dirigiert.

Und wieso hat Chris Walden auch noch diesen DDR-Geruch in der Nase?

In den 90er Jahren arrangierte und dirigierte er mit der RIAS Big Band. Sie arbeiteten immer in den Studios in West Berlin, bis der RIAS – Rundfunk im Amerikanischen Sektor – 1994 mit Ost-Funkstationen zusammen gelegt wude. Da ging es ab nach Karlshorst, in die Räume der Nalepastraße. Eine Geisterstadt, in der die Band zwischen Spinnweben, zerbrochenen Scheiben und eben diesem Duft ihre Stücke einspielte.

“Gespenstisch, surreal und urig,” erinnert sich Walden.

Am 8. November gibt es beim Wende Museum eine große Party zur Feier des Mauerfalls. Da steht dann auch das ADN-Pförtnerhaus im Hinterhof. Ich werde so viele wie möglich hinlocken und auffordern, mal ganz tief einzuatmen: Das war der Geruch der DDR.

Und hier noch ein link zu einer Geschichte über das Pförtnerhaus, die ich für das Deutschlandradio produziert habe

Event

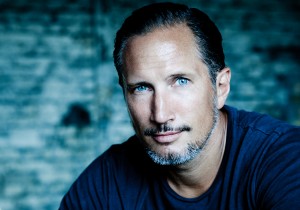

Am Mittwoch, 24. September, stellen wir ab 17.30 mit dem Schauspieler Benno Fürmann in der GLS-Bank in Berlin-Mitte unseren Reportage-Band „Völlig utopisch“ vor. Marc Engelhardt, Philipp Hedemann, Julia Macher und Kerstin Zilm präsentieren das neue Weltreporter-Buch, Schauspieler Benno Fürmann (u.a. „Anatomie“, „Tom Sawyer“) liest.

Am Mittwoch, 24. September, stellen wir ab 17.30 mit dem Schauspieler Benno Fürmann in der GLS-Bank in Berlin-Mitte unseren Reportage-Band „Völlig utopisch“ vor. Marc Engelhardt, Philipp Hedemann, Julia Macher und Kerstin Zilm präsentieren das neue Weltreporter-Buch, Schauspieler Benno Fürmann (u.a. „Anatomie“, „Tom Sawyer“) liest.

„Für die Gestaltung der Zukunft ist Utopie die entscheidende Qualität“, schreibt Ilija Trojanow im Vorwort zum Reportage-Band. – Die Korrespondenten haben Orte und Menschen mit Zukunftspotential besucht: ein Dorf in Namibia, das sich seine eigene Währung geschaffen hat. Einen Ort in Äthiopien, der Karl Marx gefallen hätte. Eine Künstlersiedlung in der Colorado-Wüste. Eine Hacker-Community im katalonischen Hinterland.

„Für die Gestaltung der Zukunft ist Utopie die entscheidende Qualität“, schreibt Ilija Trojanow im Vorwort zum Reportage-Band. – Die Korrespondenten haben Orte und Menschen mit Zukunftspotential besucht: ein Dorf in Namibia, das sich seine eigene Währung geschaffen hat. Einen Ort in Äthiopien, der Karl Marx gefallen hätte. Eine Künstlersiedlung in der Colorado-Wüste. Eine Hacker-Community im katalonischen Hinterland.

Das Zeitmagazin fand: Ein Buch, das „heiter bis glücklich“ macht!

Die Veranstaltung ist gratis, unterhaltsam und garantiert spannend! Treffen Sie WELTREPORTER.NET – Menschen, die dort sind, wo die Nachrichten entstehen. Die Geschichten erzählen, die unter die Haut gehen – und durch die wir unsere Welt ein bisschen besser verstehen.

24. September, 17.30 Uhr, „Völlig Utopisch“

GLS-Bank Berlin, Schumannstraße 10, 10117 Berlin

Gratis, Anmeldung bitte unter berlin-aktuell@gls.de

WR danken der der GLS-Bank und der Buchhandlung Ocelot.

Foto von Benno Fürmann © Anja Limbrunner

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Ich wusste, dass es ein emotionsgeladener Termin werden würde: ein Treffen der Gemeinde mit Vertretern der Polizei wenige Tage nachdem in South Los Angeles ein unbewaffneter junger Afroamerikaner von Polizisten erschossen wurde.

Was ich nicht erwartet hatte ist, dass ich noch Wochen später an ein Zufallsinterview von diesem Abend denken würde.

Die Kirche füllte sich langsam bis kurz vor Beginn des Treffens die Bänke fast vollständig besetzt waren. Bilder von Polizeigewalt und Demonstrationen in Ferguson waren noch frisch im Gedächtnis und der Vergleich offensichtlich: ein junger schwarzer Mann, abends unterwegs in den Straßen seines Viertels, angehalten von der Polizei, was dann geschah unklar, Zeugenaussagen widersprüchlich, nur eins sicher: der junge Mann war unbewaffnet und ist nun tot.

Michael Brown in Ferguson. Ezell Ford in Los Angeles.

“Wir haben gelernt aus der Geschichte von Rodney King, dass Gewalt nichts bringt und wir friedfertig bleiben müssen,” erklärte mir ein Mann Mitte 40 auf die Frage, warum in Kalifornien nach dem Tod von Ezell Ford keine Unruhen ausbrachen. Er erzählte mir auch, dass er seinem Sohn beibringt, seine Hände nicht in den Hosentaschen zu vergraben und dass er sich unwohlt fühlt, wenn er abends auf der Treppe vor seinem Haus sitzt und die Polizei vorbeifährt. “Sie fahren langsam und schauen mich an, als hätte ich etwas verbrochen. Das ist mein Viertel! Da stimmt doch was nicht!”

“Wir haben lange versucht, friedfertig Veränderungen zu erreichen. Es wird noch immer auf uns geschossen.” sagten mir zwei Studentinnen. Sie hätten Angst um ihre Brüder und männlichen Freunde. Manche von ihnen seien athletisch gebaut, manche leicht zu provozieren. Sie schienen sicher: “Eine Revolution wird kommen.”

Ich beschloss, die letzten Minuten vor Beginn des Treffens mit einer Frau zu verbringen, die mich an Maya Angelou erinnerte: würdevoll, ernsthaft, elegante Kleidung und warmes Lächeln. Diantha Black wollte erst nicht interviewt werden. Als sie es sich anders überlegte, hielt ich den Atem an:

“Am 4. Juli 2006 wurde mein Sohn von Polizisten erschossen.”

Ein paar Sekunden Stille, in denen ich nichts anderes wahrnahm als Dianthas ernsthafte Augen und meine Unfähigkeit, eine angemessene Reaktion zu finden.

“Danach habe ich nichts als Lügen gehört. Mein Sohn hatte keine Waffe. Es tut noch immer weh.”

Sie sei gekommen, um der Familie von Ezell Ford Mitgefühl zu zeigen und sich für Nächstenliebe auszusprechen und für Gerechtigkeit. Was das für sie bedeute, fragte ich sie. Ihr Lächeln machte wieder Platz für Ernsthaftigkeit. Sie schaute mir direkt in die Augen und sagte, jedes Wort deutlich betonend:

“Lebenslänglich ins Gefängnis für die, die unschuldige Menschen töten. Sie müssen keine tödlichen Schüsse auf Unbewaffnete abgeben. Lebenslänglich. Das ist es, was andere Mörder bekommen. Warum nicht sie? Ich meine es ernst.”

Das Treffen begann bevor ich weiter fragen konnte.

Die meisten Redner am Mikrofon drückten Frust und Wut aus über Diskriminierung, Erniedrigung, Verschleierung und Rassismus. Als eine junge Frau fragte, wer im Raum einen Verwandten oder Freund durch Polizeigewalt verloren habe standen etwa ein Drittel der Anwesenden auf.

Der Polizeichef versprach transparente Untersuchungen und angemessene Konsequenzen. Seine Antworten wurden meist mit Buhs, später mit sarkastischem Lachen kommentiert.

Diantha Black hatte dem Polizeichef Respekt gezollt dafür, dass er sich Zeit nahm für dieses Treffen und dafür, dass er regelmäßig mit Vertretern ihrer Gemeinde spricht. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie mit seinen ausweichenden Antworten zufrieden war. Doch ich konnte sie nicht mehr fragen. Sie war verschwunden bevor das Treffen zu Ende war, hatte keine Frage gestellt, keinen Kommentar gemacht.

Bis heute habe ich weder ihr würdevolles Auftretten, ihr warmes Lächeln noch ihre ernsten Worte vergessen.

Sie erinnern mich daran, wie wichtig es ist Ungerechtigkeiten ins Auge zu sehen, sie anzusprechen und aufzuheben selbst wenn es viel Zeit, Nerven und Energie kostet.

Außerdem werde ich immer darauf achten, Fremden mit Offenheit und Freundlichkeit zu begegnen.

Man kann nie wissen, welche Geschichte sie zu erzählen haben.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Fast täglich melden die Agenturen aus Donezk neue schwere Artilleriebeschüsse – und neue Todesopfer. Aber Nachrichten sind bekanntlich laut, der Alltag in der belagerten und bombardierten Stadt ist viel leiser. Donezk ist nicht Berlin im Bombenhagel des 2. Weltkrieges, Donezk ist nicht Verdun, nicht Stalingrad, kein Stahlgewitter. Stunden- ja nächtelang schweigen alle Geschütze, und dieses Schweigen hört sich fast drückender an, als die hastigen ferne Abschüsse und das krachende Echo der Einschläge bei einem Feuerüberfall.

Aus dem Himmel stürzende Bomben und Raketen haben etwas Übermenschlich-Schicksalhaftes, auch als Einzelstücke. Die Angst vor ihnen ist abstrakt, die Angst vor einem Volltreffer in der Lotterie des Todes, die Angst vor dem Blitzschlag bei einem Gewitter. Dieses Gewitter hängt wolkenlos über Donezk, es dauert schon Wochen, man gewöhnt sich an sein Donnern und hoffst, dass der Blitz nicht ausgerechnet einen selbst erwischt.

Das Gerücht, heute Nachmittag um 3 beginne ein fürchterlicher Beschuss, treibt einem mehr Panik-Adrenalin ins Blut. Auch wenn es meist ein Gerücht bleibt.

Ich habe die Panzerweste, die ich aus Moskau mitgebracht habe, nie angezogen. Sicher auch aus Bequemlichkeit, das Stück wiegt 18 Kilo, kein Vergnügen, es bei 38 Grad Hitze mit sich herum zu schleppen. Aber noch etwas anderes hat mich davon abgehalten, sie anzuziehen: Das Gefühl der Scham. Scham vor den alten Frauen, den kleinen Kindern, überhaupt vor den Menschen, die sich schutz- und wehrlos durch Donezk, durch Gorlowka oder Lugansk bewegen. Und das vielleicht noch Monate lang.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Wenn diese Bücher sprechen könnten – oder erst das Geschirr auf dem Couchtisch!

Goldumrandete Teller, Tassen, Milchkännchen und Zuckerdose sind aus dem inzwischen abgerissenen Palast der Republik. Die Literatur stammt aus Erich Honeckers Nachlass.

Alle Objekte sind Teil einer Ausstellung über Utopien im Richard Neutra Museumshaus von Los Angeles. Sie stammen aus dem Archiv des Wende Museums, das mehr als 100 tausend Dokumente, Artefakte, Filme, Statuen, Brigadebücher und andere Hinterlassenschaften aus Ländern der ehemaligen Sowjetunion katalogisiert, Künstlern und Wissenschaftlern als Inspiration und Forschungsgrundlage zur Verfügung stellt.

Das Haus hat der aus Österreich stammende Architekt Richard Neutra für sich und seine Familie entworfen. Viel Glas, klare Linien, Blick auf Palmen und einen unter kalifornischer Sonne glitzernden Stausee.

Derzeit findet hier die experimentelle Installation “Competing Utopias’ statt – konkurrierende Utopien von beiden Seiten des Eisernen Vorhangs. Das Erstaunliche: Methoden und Ästhetik, Form und Funktionalität beider Kulturen waren einander sehr ähnlich. Auf den ersten Blick ist kein Designbruch erkennbar. Grenzen zwischen Ost und West verschwimmen, scheinbar Bekanntes erscheint in neuem Licht.

Sarah Lorenzen, Architektur-Expertin und Direktorin des Neutra-Hauses nennt die Mischung von Vertrautheit und Verwirrung, die Besucher erfasst einen ‚Alice im Wunderland’-Effekt. “Es geht nahtlos ineinander über und so entsteht dieser besonders seltsame, fast surreale Effekt. Alle Teile passen perfekt ins Haus. Und das obwohl keines dieser Objekte jemals in diesem Haus hätte existieren können.”

Hollywood ist nicht weit entfernt und natürlich hat sich Kurator Patrick Mansfield vom Wende Museum ein ‘Drehbuch’ ausgedacht für die Ausstattung des Hauses. Bei der Auswahl der Objekte stellte er sich eine Familie aus der DDR vor: Vater, Mutter und Tochter, die nur für einen Moment das Haus verlassen haben. Handtücher und Sandalen liegen auf der Dachterrasse, Indianer und Cowboy-Figuren sind auf dem Wohnzimmerboden in Kampfstellung, eine Pilotenuniform liegt neben einem offenen Koffer auf dem Bett.

Mansfield beschreibt die Geschichte, die er sich für die Installation ausgedacht hat: Der Vater ist Interflug-Pilot – Deshalb kann er auch in Kalifornien sein! Er bereitet seinen Abflug nach Kuba vor: ein Spanischwörterbuch und ein Interflug-Ticket nach Kuba liegen auf dem Tisch. Im Gegensatz zu US-Bürgern kann er direkt nach Kuba fliegen! Tochter Hannelore lernt russisch und englisch und hat einen Wecker mit Kosmonaut Yuri Gagarin auf dem Zifferblatt. Sie liebt Western und hat die Szene im Wohnzimmer aufgebaut. Hannelore lässt natürlich anders als ihre kalifornischen Freundinnen die Indianer gewinnen.

Schaut man in den Kleiderschrank der Mutter, denkt man, sie ist eine joggende Haufrau mit Hang zu sexy Nachthemden. Der erste Eindruck täuscht! Mutti ist Stasi-Spionin und versteckt ihre Ausrüstung im Penthaus zwischen Kunstrasen und Cocktaillounge. Ein Bildschirm im Abstell-Kabuff zeigt Besucher, die ahnungslos in versteckte Kameras schauen.

Dieser Anblick erzeugt Gänsehaut und den Bezug zur Gegenwart. Denn niemand weiss, ob nicht von Häusern auf der anderen Seite des Sees oder vorüberfliegenden Polizeihubschraubern Kameras auf die Utopien gerichtet sind.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

“Auslandsreporter – Wo sind die Frauen?”

Kann man Mutter sein und in einem Krisengebiet arbeiten? Was können Frauen und können sie viel mehr als man ihnen zutraut? Darüber spricht Weltreporterin Susanne Knaul (Jerusalem) heute mit NDR Hörfunkdirektor Joachim Knuth, Reporterin Antonia Rados und Spiegel-Korrespondent Christoph Reuter. Moderation: Annette Bruhns, Pro Quote.

Heute, Freitag, 4. Juli, 15.30 Uhr, Netzwerk Recherche-Tagung Hamburg, NDR Lokstedt, Hugh-Greene-Weg.

Raum K 3 – bitte aktuelle Raumhinweise beachten!

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Birgit Svensson lebt und arbeitet seit Jahren in Bagdad. Als freie Journalistin an einem der aktuell gefährlichsten Orte schreibt und berichtet sie u.a. für DIE ZEIT, die WELT, den Deutschlandfunk, den Schweizer Rundfunk und die Deutsche Welle. Sie ist eine der ganz wenigen Frauen, die vor Ort das aktuelle Chaos , die dramatischen Veränderungen erleben. Noch im letzten Jahr musste sie um ihren Verbleib in Bagdad kämpfen, für viele Medien schien der Irak uninteressant. Jetzt sind sie alle wieder interessiert, wollen Berichte und Reportagen.

Wie Birgit Svensson das alles erlebt. wie sie mit dem Problem Sicherheit umgeht, wie dieser Bürgerkrieg auch sie verändert – darüber redet sie auf dieser Veranstaltung. Und stellt sich all den Fragen derer, die Bagdad und den Irak nur vom Fernseher oder den Zeitungen kennen.

Mit Christoph Reuter, Spiegel.

Heute, Freitag, 4. Juli, 14.15 Uhr Netzwerk Recherche-Tagung, NDR Gelände Lokstedt, Hugh-Greene-Weg.

BIRGIT SVENSSON noch einmal HEUTE um 15.30 Uhr: Lasst uns über Geld reden. Neue Modelle für Freie im Ausland. Moderation: Gemma Pörzgen, Freischreiber.

BITTE AKTUELLE RAUM-HINWEISE BEACHTEN!

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Ich kann’s noch immer kaum glauben – Sportfans in den USA sind Fußballfanatiker geworden. Public Viewing an jeder Ecke, alle Fernseher in den Sportsbars auf WM programmiert, jedes Spiel LIVE im Fernsehen, auf Spanisch und Englisch. US-Mannschaftstrikots ausverkauft. Twitter, facebook und Instagram leuchten auf mit Fußball-posts! Wir können uns aussuchen, wo wir Spiele anschauen und die Bars sind proppevoll mit Fans aus allen Ländern – inklusive denen aus den USA!

Den letzten Beweis, dass Fußball in den USA in Siebenmeilenstiefeln forangeschritten ist seit ich 2003 in Los Angeles angekommen bin liefert mir der Ehemann. Der kennt sämtliche Statistiken des anderen Football (der Sport mit dem Lederei und der martialischen Ausrüstung) auswendig und hat sich bisher nicht sehr für Fußball interessiert. Jetzt kommt er von der Arbeit nach Hause und fragt zuerst: “Wer hat heute gespielt und wie ist es ausgegangen?” Dann schaltet er den Fernseher ein, schaut sich Wiederholungen und Kommentare aus Brasilien an.

Vor acht Jahren war ich mit anderen Fußballfreunden wie eine kleine Untergrundorganisation auf der Suche nach legalen Zuschaumöglichkeiten. Meistens mussten wir zu Hause die hispanischen Kanäle einschalten, um Spiele in voller Länge live zu sehen. Das tun wir auch heute noch, aber freiwillig. Es ist einfach spaßiger, den leidenschaftlichen Kommentatoren zuzuhören, wie sie auf spanisch jubeln, fluchen und verzweifeln. Im US-Fernsehen hört sich Fußballkommentar meist an wie die Analyse eines Golftourniers. Schnarch!

Klinsi hat noch jede Menge Arbeit vor sich, wenn er das Team bis zur nächsten WM auf Weltklasseniveau etablieren will. Das ist seine Aufgabe, die ihm der Verband gegeben hat und das hat er versprochen. In seinen ersten Jahren als US-Nationaltrainer hatte er den Luxus, von der Öffentlichkeit vorwiegend ignoriert experimentieren zu können. Jetzt ist mehr Interesse da und damit auch mehr Druck. Hoffentlich! Es ist ein gutes Zeichen für die Zukunft von Fußball in den USA, wenn Trainer und Spieler kritisch unter die Lupe genommen werden.

2018 heißt der Sport dann vielleicht auch hier sogar endlich Football!

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Um es als Tier in deutsche Nachrichten zu schaffen, muss man sich als Giraffe im Zoo verfüttern lassen oder zumindest Knut und Eisbär sein. Entweder niedlich oder gefährlich – Hai geht auch. In Neuseeland ist das anders. Wir werden flächendeckend über den langweiligsten Vogel der Welt informiert, der nicht mal fliegen oder trällern kann, aber dicke Eier legt. Scheu ist er auch und nachtaktiv, daher bekommt man ihn außer auf Briefmarken und Souvenir-Tassen fast nie zu sehen. Für so viel Abwesenheit produziert der Kiwi aber verdammt viele Schlagzeilen.

Es vergeht keine Woche ohne brandheiße Vogel-Meldung. Ich trage aus meinem zoologischen Archiv zusammen: Die Kiwis im Willowbank-Park von Christchurch mussten auf Diät gesetzt werden, allen voran das 13jährige Weibchen Merekara. Tatsache. Zwei Kiwi-Eier wurden dort für ein neues Züchtungsprogramm angeliefert. Das war eine eigene Meldung. Darüber stand was über vier lästige Bergpapageien, die von einem Campingplatz flogen, weil sie die Gäste nervten. Dann der Hammer: Neun Kiwis starben im Zoo von Wellington, weil sie eine Wurmkur nicht vertrugen. Mannomann. Tierotier.

Investigatives gibt’s auch. Unsere Sonntagszeitung brachte einen Skandal über Plüsch-Kiwivögel, die in den Touristen-Läden der Naturschutzbehörde DOC verkauft werden. Sie kommen nicht mehr aus Rotorua, wo sie aus ökofreundlichem Possum-Fell hergestellt werden, sondern werden in China produziert. Aus Synthetik. Da tröstet doch die Nachricht, dass es seit kurzem ein Kiwi-App als Spiel fürs Smartphone gibt. Der gefeierte Wappenvogel liefert sich einen Kampf mit „Zombie-Possums“. Vierspaltiger Artikel. War aber auch der 2. Januar, da war die Nachrichtenlage eher dünn. Fast übersah ich später die Überschrift „naked Kiwi“, so vogelgesättigt war ich. Aber es handelte sich diesmal um „naked Kiwi woman surfer“, eine nacktsurfende Neuseeländerin in Australien. Schöne Abwechslung, wenn auch das Foto dazu deutlich kleiner war als das all der Tiere, wie Gott sie schuf.

Die letzten Wochen waren eine mediale Vogelschwemme. Eine Nachricht tragischer als die andere. Heather One, ein abgemagertes Kakapo-Küken, wurde von Auckland 1600 Kilometer gen Süden geflogen. Dort sollte es im Zuge der Genesung zwei Gefährten im Zoo von Invercargill treffen. Heather hatte Schlimmes durchgemacht: Erst einen Zyklon, dann eine Lungenentzündung. Ihr Schicksal wurde zwei Tage später von der halbseitigen Exklusiv-Geschichte über Sharkey, den „tapfersten Pinguin der Welt“, übertroffen. Die reinste Seifenoper: einem Hai entkommen, geschieden, dann verwitwet und um ein Haar verhungert, aber mit 17 noch immer „gut drauf“.

Unter die Haut ging die letzte Schlagzeile: „Hund killt jungen Kiwi“. Der Unglückliche hieß Otautahi, wie der Maori-Name Christchurchs, denn er wurde dort kurz nach dem schweren Erdbeben von vor drei Jahren geboren. „Hätte er sein ganzes Leben gelebt, hätte er 20 Junge zeugen können“, hieß es in seinem Nachruf. Piep piep piep, wir haben sie alle lieb.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Spaniens König dankt ab – und kurz darauf kündigen acht spanische Karrikaturisten ihren Job. Nicht, weil ihnen ihr Lieblingssujet und somit die Inspiration abhanden gekommen ist, sondern aus Protest: Ihr Arbeitgeber, der Verlag RBA, hatte 60.000 frisch gedruckte Exemplare der Satire-Zeitschrift El Jueves einstampfen lassen, weil auf dem Cover der royale Rentner zu sehen war, wie er seinem Sohn eine ramponierte Krone überreicht.

Gemessen am Skandalpotenzial des Königshauses (Elefantenjagd, Corinna-Affäre, Steuerhinterziehung, Korruptionsverdacht und derzeitige Sympathie-Werte von 3,72 auf eine Skala von 1 bis 10) eigentlich ziemlich harmlos. Dem Verlag aber stank die Karrikatur gewaltig. “Setzt auf keinen Fall den König auf den Titel”, soll die Verlagsleitung die Redaktion angewiesen haben. Die leistete Folge – und fast alle Stammautoren des Blattes gingen.

Schon erstaunlich: Jeder journalistische Instinkt gebietet, das Top-Ereignis der Woche an herausragender Stelle zu würdigen. Dem Verlag RBA aber galt es als Faux-Pas. Und nicht nur dem. In Spaniens Medienlandschaft greift dieser Tage ein Reflex, der schon überwunden schien: Bloss nix Schlechtes über JuanCa, bloss nix gegens Könighaus…

Dass bereits am Abend der Abdankung in allen grösseren spanischen Städten Zehntausende Spanier die Abschaffung der Monarchie forderten, war den grossen (Print-)Tageszeitungen und staatlichen Rundfunkanstalten nur eine Randnotiz wert. Ein Königshaus-Experte hatte in einer der vielen Talkrunden schon einmal vorausschauend geurteilt, es gäbe jetzt bestimmt viele Bürger, die im Überschwang der Gefühle Dinge sagten (z. B. “España mañana será republicana” “Morgen ist Spanien republikanisch”) und täten (z. B. demonstrieren und oben genannten Sprechchor anstimmen), die sie eigentlich gar nicht dächten oder wollten. Wer so allwissende Analysten hat, braucht auch keinen Beichtvater mehr.

Ach ja, schon einmal war ein königliches El-Jueves-Cover zensiert worden. 2007 waren auf dem Titel Kronprinz Felipe und Letizia beim Zeugungsakt zu sehen, es ging um das frisch eingeführte (und längst wieder abgeschaffte) Kindergeld. Damals hatte ein Richter darin eine “Ehrverletzung” gesehen und die Auflage beschlagnahmen lassen. So viel Brimborium war diesmal gar nicht nötig. Selbstzensur ist ja so effektiv. Und dazu noch Kosten sparend.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Diese Woche wurde unsere Straße geteert.

Sie fragen sich, wo da der Nachrichtenwert liegen soll? Dann waren Sie noch nie in New York.

Eine anständige New Yorker Straße hat ungefähr alle zwei Meter ein Schlagloch, einen Riss oder einen Buckel. Sie ist bereits 32mal notdürftig repariert worden, was man ihr auch ansieht. Diese Fotos habe ich gestern mal eben auf dem Weg zum Supermarkt gemacht.

Dabei lebe ich in einem respektablen Brooklyner Viertel namens Park Slope, in dem auch Bill de Blasio zuhause ist, seit Januar neuer Bürgermeister von New York. Es ist nicht ganz abwegig, einen Zusammenhang zwischen seiner Wahl und den plötzlichen intensiven Straßenreparaturarbeiten in Park Slope zu vermuten. Unser Viertel erfreut sich seit der Bürgermeisterwahl gesteigerter Aufmerksamkeit. Seit Januar ist Park Slope auf der Wetterkarte des populären Fernsehsenders NY1 verzeichnet. Auf den Avenuen wurden neue saubere Recycling-Eimer aufgestellt, und wir sind jetzt Pilotbezirk für die Biotonne.

Doch zurück zu den Schlaglöchern. David Letterman, Moderator der Kult-Fernsehsendung Late Night Show, witzelte mal, in New York seien die „potholes“ so tief, dass einige ihre eigenen Andenkenläden hätte. Warum die Straßen so schlecht sind, ist ein auf Stehempfängen gern diskutiertes Thema. Die Republikaner machen die Gewerkschaften verantwortlich und die Demokraten zu niedrige Steuern. In der deutschen Expat-Gemeinde herrscht wie stets die Ansicht vor, dass die Amerikaner „es“ einfach nicht können. Ich halte das schon deshalb für eine Unterstellung, weil ich beispielsweise im Mittleren Westen und sogar im Bergland von Montana ganz ausgezeichnete Straßen befahren habe.

Was immer die Ursache, die Konsequenzen sind eindrucksvoll. Im vergangenen Jahr zahlte New York City wegen schlaglochinduzierter Schäden 5,5 Millionen Dollar Schadenersatz an Autofahrer, enthüllte kürzlich die New York Times. Dafür könnte man eine ganze Menge Straßen reparieren. Tatsächlich sind die Schäden noch viel größer, denn die Stadt haftet erst, wenn sie von der Existenz eines Schlaglochs schriftlich unterrichtet wurde und nachgewiesenermaßen mehr als 15 Tage untätig blieb.

Der Bundesstaat New York vermeidet solche komplexen Statuten. Dort gilt ein Gesetz, das den Staat von der Haftung durch kaputte Landstraßen komplett freistellt, sofern sich Achsbrüche und Unterbodenschäden von Mitte November bis Ende April ereignen. Das ist sehr wirkungsvoll. 2013 zahlte der Staat New York lediglich 13 386 Dollar an Autofahrer.

Jetzt gibt es eine Initiative, das Gesetz abzuschaffen. Ergriffen hat sie Thomas Abinanti, ein demokratischer Abgeordneter aus Westchester County, einem Bezirk nördlich von New York City. Es ergab sich nämlich, dass Herr Abinanti im Januar auf dem Taconic State Parkway unterwegs war und derart über ein Schlagloch bretterte, dass ein Reifen ersetzt werden musste. Kurze Zeit später passierte ihm das gleiche auf der Interstate 95. Die beiden neuen Reifen kosteten ihn rund 700 Dollar. Das ärgert den Politiker. „Ich verstehe nicht, wie der Staat sich aus der Haftung stehlen kann“, findet er. „Das Gesetz ist unfair.“

Bis sich das notorisch zerstrittene und phlegmatische Parlament in Albany auf eine Revision geeinigt hat, werden aber vermutlich Jahre vergehen. Dann dürfte auch unsere Straße in Park Slope erneut reparaturbedürftig sein, denn der schöne neue Belag fängt an den Rändern bereits an auszufransen. Hoffen wir, dass Bill de Blasio dann noch Bürgermeister ist.

Fotos: Christine Mattauch

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Der längste zusammenhängende Mauerstreifen außerhalb von Deutschland ist – in Los Angeles, auf einer Wiese neben dem Wilshire Boulevard, einer Hauptverkehrsstrecke zwischen West und Ost, gegenüber vom Los Angeles County Museum of Art. Mittags parken hier ein halbes Dutzend Food Trucks, oft sind einer mit Bratwurst und die Currywurst-Konkurrenz dabei.

Die zehn Originalsegmente aus Berlin hat das Wende Museum zum 20. Jahrestag des Mauerfalls nach Los Angeles gebracht. Inzwischen gab es davor Demonstrationen und Picknicks, Konzerte und Hochzeiten.

Viele Fragmente der Berliner Mauer sind in Nordamerika gelandet. Zwei kanadische Künstler haben es sich zur Aufgabe gemacht, zumindest einen Teil von deren Geschichte aufzuspüren und zu dokumentieren. Ihr Projekt heißt Freedom Rocks. Letzte Woche haben Vid Ingelevics und Blake Fitzpatrick dafür Station im Goethe Institut von Los Angeles gemacht.

Vor schlichter Kulisse von Klappstuhl und Tisch mit schwarzer Decke stellten sie Kamera und Scheinwerfer auf. Dann kamen die Besitzer von Mauerfragmenten und erzählten ihre Geschichten.

Die Künstler stellen immer dieselben Fragen: Wie heißt Du? Wo wohnst Du? Woher hast Du die Mauerstücke? Wo bewahrst Du sie auf? Was bedeuten sie heute für Dich?

Sie filmen nur Hände, die die Fragmente halten und haben festgestellt, dass die meisten Geschichten weniger mit dem Kalten Krieg als mit persönlichen Erinnerungen zu tun haben.

In Los Angeles erzählt ein Deutschprofessor, wie er 1990 mit Studienkollegen in einer Regennacht Stücke selbst abklopfte. Ein Künstler berichtet, wie er einen Teil der Mauer in Kreuzberg 1987 bemalte, ganau zwei Jahre bevor die Grenze geöffnet wurde. Eine Teilnehmerin ist nicht sicher ob ihre Teile echt sind. Sie hat sie in einem Baumarkt für 20 Dollar gekauft. Einer Germanistin aus Dresden steigen Tränen in die Augen, als sie erzählt wie sie eine Woche nach dem Fall der Mauer zum ersten Mal im Leben durch das Brandenburger Tor ging und von dort Mauerstücke mit nach Los Angeles nahm.

“Solange die Fragmente in Bewegung ist wird sich ihre Geschichte verändern,” fassen die Künstler zusammen. “Wie wir uns an Geschichte erinnern und ihr Denkmale setzen bleibt nie gleich.”

Meine Geschichte für den Deutschlandfunk können Sie hier nachhören: Freedom Rocks

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Seit Juli 2011 ist Jürgen Klinsmann Coach der US-Nationalmannschaft. Sein Anfang war etwas holprig, voller Experimente und deshalb auch mit einigen schwachen Spielen. Doch im Gegensatz zum Rest der Welt, wo das zur Ruck-Zuck-Entlassung des Trainers geführt hätte, bekam in den USA kaum jemand was mit vom schwachen Start. Die Stadien waren halb leer, nur eine Handvoll Reporter – davon mehr als die Hälfte von hispanischen Medien – berichtete darüber und die raren Fernsehübertragungen der Spiele schaltete sowieso kaum jemand ein. Trotzdem gab es einen Spieleraufstand – die alteingesessenen Profis fühlten sich übergangen und US-Spieler insgesamt ungerecht benachteiligt gegenüber Neuzugängen mit doppelter Staatsbürgerschaft aus Zentralamerika und Europa.

Doch jetzt ist alles anders und viel besser im US-Fußball, der hier ‘soccer’ genannt wird. 16 Mal haben die USA während der WM-Qualifikation gewonnen, davon zwölf sogar in Serie am Stück. Das gab’s noch nie in der Verbandsgeschichte. Sie haben den Gold Cup gewonnen und sich frühzeitig für die WM qualifiziert. Halb leere Stadien gibt es nicht mehr. Dafür sorgen die ‘American Outlaws’ – eine Fanorganisation, die vor ein paar Jahren von 40 Fans in Nebraska gegründet wurde. Ländlicher als Nebraska geht’s eigentlich nicht mehr. Football mag man da und NASCAR-Autorennen. Fußball? Das ist was für Weicheier! Deshalb auch der Name ‘Outlaws’ – Außenseiter ja! Weicheier nein! Zu jedem Spiel der Nationalelf reisen sie, inzwischen zu Tausenden. Insgesamt haben sie über 17 tausend Mitglieder in rund 150 Ortsverbänden. Gemeinsam marschieren sie von der Vor-Party auf dem Parkplatz in die Stadien, singen stehend 90 Minuten lang patriotische Fußballsongs – und LIEBEN Jürgen Klinsmann.

https://soundcloud.com/soundslikerstin/we-want-j-rgen-us-soccer-coach

Beim ausverkauften Freundschaftsspiel gegen Süd Korea hab ich das selber miterlebt. Mehr Stimmung gibt’s auch in deutschen Stadien nicht. Von den Fans, die ich dort getroffen habe, werden mehr als 600 nach Brasilien reisen, um das Team bei der WM anzufeuern. Die Outlaws haben Flugzeuge gechartert und Hotelzimmer reserviert, um der Nationalelf gemeinsam zu folgen. Auch das ist eine absolute Neuheit für den US-Sport. Das gab’s noch nie im Fußball und gibt es in keiner anderen Disziplin. Football, Basketball, Baseball, Eishockey haben starke lokale Fanclubs. Bei Olympischen Spielen können Basketball und Eishockey Patriotismus wecken, aber rund ums Jahr einer Nationalmannschaft hinterherreisen? Das gibt’s sonst nirgendwo.

Dass es so gut aufwärts geht mit dem US-Fußball hat auch viel mit dem Trainer zu tun, da sind die Fans sicher. Klinsmann öffnet Türen – zu Spielen auf höchstem internationalem Niveau, zu Spielern im Ausland, die ins US-Nationalteam wollen und zu Veränderungen im System, die Nachwuchs fördern. Deshalb lieben sie ihn.

Am 26. Juni trifft Klinsmanns Elf auf die von seinem ehemaligen Ko-Trainer Joachim Löw. Klinsi sagt: er wird beide Hymnen singen aber danach ist für 90 Minuten Schluß mit der Freundschaft. Er will nichts lieber, als an dem Tag Deutschland besiegen.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Ich fahre durch die Dunkelheit in ein schmales Tal in den Bergen südlich von Los Angeles: Silverado Canyon. Die Wegbeschreibung endete mit einem Hinweis auf eine große rote Scheune. Ohne Straßenbeleuchtung sind Größe und Farbe der wenigen Gebäude am Straßenrand kaum zu erkennen. Endlich finde ich die Scheune, im Haus gegenüber leuchtet hinter einem Fenster warmes Licht. Ich bin bei Sama Wareh angekommen: Künstlerin und Aktivistin, Kalifornierin mit Wurzeln in Syrien. Bis zum Kriegsausbruch hat sie regelmäßig Familie und Freunde in Damaskus besucht.

Der Krieg hat sie so beschäftigt, dass sie einmal auf eigene Faust an die türkische Grenze reiste, um Flüchtlingen mit Decken, Heizkörpern, Medizin und Mietzahlungen zu helfen. Ein Jahr später machte sie sich wieder auf den Weg, diesmal mit der Mission, ein nachhaltiges Projekt zu initiieren und dabei ihre Stärken zu nutzen: Kunst und Pädagogik. Sie entwickelte ein Curriculum: “Kunsttherapie für Kinder in Kriegsgebieten” und zog los. Vor ein paar Wochen kam sie zurück und erzählt mir nun, was sie erlebt hat.

“Möchtest Du Linsensuppe?” fragt sie mich zur Begrüßung. Die köchelt vor sich hin, füllt die kleine Wohnung mit Wärme und dem Duft einer starken Gewürzmischung. Wir setzen uns auf ein niedriges Sofa und Sama beginnt zu erzählen.

Im November reiste sie zu einer Schule im Libanon, nördlich von Tripolis. Dort hatte sie nach langer Recherche einen Direktor gefunden, der Schülern die selben Werte vermitteln wollte wie sie: Teamwork, Kreativität und Gleichberechtigung über Religion, Geschlecht, Herkunft, Alter und Rasse hinweg – ein Vorbild für die Zukunft Syriens. Die Schüler hatten den Namen der Schule selbst gewählt: Vögel der Hoffnung.

Sama kaufte von Spenden, die sie in Kalifornien gesammelt hatte und vom Einkommen aus dem Verkauf ihrer Bilder Material und begann ihr Kunstprogramm: Sie ließ die Kinder ihre Träume und Hoffnungen malen und gestaltete mit allen Schülern, Lehrern und dem Direktor ein Wandgemälde. Die steckten der kalifornischen Künstlerin jeden Morgen Briefe und Zeichnungen zu: Blumen und Herzen, Monster, Bomben, blutende Bäume und zerstörte Städte.

“In Kunst drücken Kinder aus, worüber sie nicht sprechen können,” erzählt Sama von ihrer Zeit mit den 350 ‘Vögeln der Hoffnung’. Ein Junge sang jeden Morgen vor Unterrichtsbeginn auf der Schultreppe ein Lied von der Schönheit Syriens und von Trauer um die Zerstörung des Landes. Der Abschied fiel ihr schwer, weinend ermutigte sie die Kinder, weiter zusammen zu arbeiten, zu reden und Konflikte ohne Gewalt zu lösen.

Die gesammelten Spenden finanzieren nun einen Kunstlehrer, der ihr Projekt fortführt. Er schickt ihr Videos von den Fortschritten. Sie zeigt mir eines auf dem Computer und holt aus ihrem Schlafzimmer Briefe und Zeichnungen der Kinder. Sie erinnern sie an traurige und glückliche Momente in der Schule. “Nichts kann mich mit so viel Glück und Freude füllen, wie das Lächeln der Flüchtlingskinder und die Konzentration und Ruhe auf ihren Gesichtern während sie zeichnen.”

Aus Videoaufnahmen ihres Abenteuers an der Schule produziert sie einen Dokumentarfilm. Einnahmen aus Vorführungen werden direkt zu den ‘Vögeln der Hoffnung’ geschickt. “Jeder kann etwas Positives bewirken in der Welt,” sagt sie während wir Linsensuppe löffeln. “Ich bin Künstlerin, ich hab nicht viel Geld aber jetzt haben die Kinder diese neue Freude im Leben, nur weil ich mich angestrengt habe. Das ist das beste Gefühl der Welt!”

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Es rieselt so leise wie Schnee und sieht in der ersten Morgendämmerung auch fast so aus, wenn die Blätter von Bananenstauden und Hibiskusbüschen schwer beladen unter einer hellgrauen Ascheschicht tief hinunterhängen. Leider hören da die Ähnlichkeiten auch schon auf. Schnee verteilt sich nicht bei jedem Luftzug in jeder Ritze des Hauses, zwischen Autositzen und auf dem Spielzeug meiner Kinder. Auch brennt Schnee nicht so in Nase und Augen wie die warme Vulkanasche, die uns heute über Nacht komplett zugedeckt hat. Dabei wohnen wir in der zentraljavanischen Stadt Yogyakarta 200 Kilometer entfernt vom wenig bekannten Vulkan Kelud, der gestern allerdings explodierte wie ein ganz Großer. Der Knall sei auch bis hierher zu hören gewesen, behaupten die Nachtwächter. Dem Dreck zu entkommen, ist gar nicht so einfach – alle Flüge sind bis auf Weiteres gecancelt, Zugtickets aus der Stadt waren am Mittag bereits ausgebucht und über Land fahren ist keine gute Idee: selbst im Schritttempo wirbelt jedes Fahrzeug so viel Staub auf, dass man nur noch wenige Meter weit sieht. Schule fiel heute aus, viele Büros waren geschlossen und die sonst so überfüllten Straßen beängstigend leer – Weltuntergangsstimmung. Bleibt zu hoffen, dass der Vulkan sich bald wieder beruhigt, der Wind dreht und ein großer Regen alles wieder sauber wäscht. Sonst müssen wir bald Animateure für unsere quengelnden Kinder engagieren, die sich momentan rund um die Uhr im klimatisierten Schlafzimmer verschanzen müssen. Noch ein Gegensatz zum Neuschnee, bei dem selbst jeder Stubenhocker hinausrennt.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Es begann bei einer Party, erzählt mir Cornelia Funke bei einem Espresso im Büro von Thomas Gaehtgens, dem Leiter des Getty Research Centers. Einer Party, zu der sie eigentlich gar nicht gehen wollte, weil die super erfolgreiche Schriftstellerin gar nicht auf Hollywood-Partys steht. Aber sie ließ sich überreden.

“Und wen sehe ich als Erstes kaum komme ich zur Tür rein?” Der Ton legt nahe, dass es sich um ein dreiköpfiges, schielendes, sabberndes Monster am Buffet handeln muss. Wenn nicht schlimmer!

“Brad Pitt!”

“Aha!” denke ich, ich habe Cornelia missverstanden. Sie war dann doch froh, dass sie zur Party gegangen ist. “Nein!” widerspricht sie und verdreht die Augen. Dieser Anblick bestätigte nur dass es eine Feier genau der Sorte sein würde, der sie möglichst aus dem Weg geht. “Aber Brad Pitt sieht ja auch tatsächlich von Nahem sehr gut aus und ist auch sehr nett!” fügt sie dann noch hinzu.

Viel wichtiger war aber die Begegnung mit Gaehtgens. Mit dem sprach sie über ihre Bücher und deren Charaktere aus verschiedenen Jahrhunderten, über Projekte, Inspirationen und Schwierigkeiten beim Schreiben. Der Leiter des Research Institutes lud sie sofort ein, das Getty-Archiv zu nutzen. Das Institut ist offen für jede Form der Recherche.

Mehrere Notizbücher hat sie inzwischen gefüllt mit Fotos von Charakteren des Getty-Archivs: furchterregend, verführerisch, geheimnisvoll, bucklig, zart, klein, kostümiert, nackt… Sie alle erweckt sie in ihren Büchern zu neuem Leben. Wann immer Funke ins Institut kommt, liegen da schon neue Bücher bereit. Als Dank für Offenheit und Hilfe des Instituts erfand Cornelia Funke den Piraten William Dampier. Genauer gesagt: Dampier lebte tatsächlich von 1651 bis 1715. Dank Funke spukt er jetzt als Geist durch die weiße Getty-Festung über dem Pazifik. Sie hat eine Piraten-Geschichte erfunden rund um Landkarten, Sternenkarten, Silbermünzen, Muscheln und Mumien für die jungen Besucher der neusten Ausstellung des Instituts: ‘Connecting Seas – A Visual History of Discoveries and Encounters’. Die folgt Reisenden, Neugierigen, Abenteurern, Erfindern, Aufschneidern, Wissenschaftlern, Kolonialisten und Ausbeutern über die Weltmeere vom 17. Jahrhundert bis heute.

Mir gaben die beiden eine Tour durch die Ausstellung. Ziemlich beeindruckend! Nicht nur, was ich da zu sehen bekam sondern auch, wie die beiden ganz unkompliziert und unbürokratisch mit Hilfe von mehreren Kuratoren das Projekt auf die Beine gestellt haben.

Der Geist von Pirat Dampier soll auch in Zukunft durch Austellungen spuken und Kinder in den Bann von Forschung und Geschichte ziehen. Die Broschüre mit seiner Geschichte liegt kostenlos aus und auch Erwachsene nehmen sie gerne mit.

Die Show zur Erkundung des Globus über die Weltmeere ist noch bis zum 13. April offen.