Netzwerk

Mitglieder

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Wir leben im Paralleluniversum: Sommerpartys, Segelregatten und nur 25 Coronatote seit der Pandemie. Das Virus haben wir im Griff, die Verseuchung der Hirne jedoch nicht. Rechter Verschwörungsglaube treibt auch in Neuseeland seltsame Blüten, besonders modische. Der Stürmer-Look von Capitol Hill hat den America’s Cup in Auckland erreicht. Und der QAnon-Irrsinn, kurz Quirrsinn, eine berühmte Dessous-Firma.

Unter Neuseelands Superreichen, die Champagner am Hafen trinken, tauchte zum Regattastart am Wochenende auch Ollie Wall auf. Er ist Makler und Sohn des Immobilienmoguls Graham Wall. Der ist eng mit dem deutschen Milliardär Peter Thiel verbandelt, der auf dubiosem Wege neuseeländischer Staatsbürger und zur umstrittenen Figur Down Under wurde. Jetzt hat Wall Junior seinen eigenen Skandal – nachdem er ein Foto von sich postete, auf dem er dem Segelteam American Magic zujubelt.

„We stormin’ the water“, steht darauf. Auf dem Kopf trug Wall eine Fellkappe mit Hörnern – Abziehbild des „Q-Schamanen“ und Schauspielers Jack Angeli beim Sturm aufs Kapitol in Washington. Walls rechte Hand hielt ein Megafon, die linke Pranke ruhte auf der Brust einer jungen Frau, und der nackte Torso war mit den Symbolen verziert, die sein amerikanischer Doppelgänger bereits als Tattoo ausgeführt hatte: Thors Hammer und andere Neonazi-Embleme. Auf dem Arm prangte Trumps Mexiko-Mauer.

So reich, so dumm. In einer öffentlichen PR-Entschuldigung behauptete der Segelfan am nächsten Tag, keine Ahnung von der politischen Bedeutung seines Kostüms gehabt zu haben – obwohl eine seiner Insta-Stories den Titel „Storm the capitol!“ trug. Ähnlich unglaubwürdig ahnungslos und noch schlimmer agierten zuletzt andere betuchte Influencer aus Auckland: die Besitzer der Dessous-Firma Lonely, Neuseelands erfolgreichster Mode-Export und Liebling in Hollywood.

Die Kardashians sind erklärte Lonely-Fans, „Girls“-Stars Lena Dunham und Jemima Kirke modelten BHs für sie – umsonst, da die Wäschemarke mit positivem Körpergefühl in allen Größen warb. Die progressive Unterwäsche bekam im letzten Jahr jedoch braune Spuren. Firmenchef Steve Ferguson haute monatelang verstrahlte Social-Media-Post raus: von Pizzagate bis „Covid is fake“, „climate change is fake news“ und „Jacinda Ardern is a transsexual Elite Cabalist“. Q-Schlüpfer statt G-Strings.

Als Zwangsideologie von oben kursierte in der Firma außerdem „Starseeds“, eine Art UFO-Religion aus Kalifornien. Als der Rechtsruck der New-Ager aufflog, redeten sie sich damit heraus, ihre Profile seien gehackt worden. Ob ihr neuer Flagship-Laden in Los Angeles jemals eröffnet wird, ist noch unklar. Und auch für Ollie Walls Favorit American Magic sieht es schlecht aus: Anfang der Woche kenterte deren Jacht im Hafen von Auckland. „Patriot“ heißt sie.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

In diesen apokalyptischen Zeiten, wo die Gesetze des Dschungels herrschen und es für uns freie Journalisten ums nackte Überleben geht, will ich endlich einmal vorne sein. Sollte ich eines Tages einem Preis gewinnen oder jemand meinen Nachruf schreiben, dann prahlt ruhig damit, liebe Weltreporter: Ich habe Jacinda Ardern erstmalig heiliggesprochen. Move over, Vatikan!

Vor über einem Jahr habe ich es prophezeit, als die coole Ex-DJ als Premierministerin stillend zu UN-Kongressen jettete, dann über Nacht Waffengesetze änderte und Terror-Opfer umarmte. Arderns Antlitz im Kopftuch wurde nach dem Moschee-Attentat in Christchurch überdimensional auf einen Turm in Dubai gebeamt. Ihr Bild radierte als Symbol nicht nur Mutter Teresa im Nonnen-Sari aus. Nein, es übertraf die Gottesmutter Maria.

Ein neues Zeitalter brach an. Jacindamania erfasste die Welt. Die Vogue fotografierte sie an einem einsamen Strand. Das internationale Love-Bombing begann, nur die alten weißen Männer rasteten aus. Seit unsere Landesmutter mit drastischen Maßnahmen und mitfühlenden Worten in den letzten Wochen auch die Corona-Fälle in den grünen Bereich drückte und ihr Land damit zu den sicheren Inseln der Glückseligen machte, ist es um alle geschehen.

Die Financial Times titelte: „Erhebe dich, Sankt Jacinda“, das Magazin The Atlantic legte nach: „Die effektivste Führerin auf der Welt“. Virologe Christian Drosten in Berlin schlug Ardern eine polyamore Fernbeziehung vor. Ikonen-Malerinnen gingen sofort ans Werk. In ihre Werke platzierten sie im Hintergrund dezent Mutti Merkel und Greta Thunberg, die unsere Gröfaz (größte Führerin aller Zeiten) verstärken. Arderns Gebiss wurde etwas überarbeitet. Auch Kiwis sind eitel.

Neuseelands Nationalmuseum Te Papa in Wellington wollte die gesamte Walfisch- und Vogel-Abteilung für die Heiligenbilder frei machen. Doch dann bekam Donald Trump davon Wind, fragte seinen Kumpel Kim Jong-un um Rat und ließ alle Jacinda-Bilder vom Kunstmarkt verschwinden. Verschwörungstheoretiker behaupten, sie wurden zusätzlich mit Chlorbleiche verätzt. Wer mir nicht glaubt: Ich habe YouTube-Videos gesehen, wo Experten das belegen.

Unser Aotearoa lässt sich von den USA mit solchen Machenschaften nicht in die Knie zwingen. Wir setzen daher unserem Anti-Trump bald ein Denkmal, das auch einem dritten Weltkrieg standhält. Sobald wir aus dem Lockdown kommen, wird neben der Riesen-Karotten in Ohakune und dem gigantischen Doughnut auf einem Acker in Springfield endlich im Hagley Park in Christchurch eine Statue von nordkoreanischem Ausmaß errichtet.

Da thront dann die Heilige Jacinda wie die Freiheitsstatue über New York. An einer Brust ihr stillendes Kind, in der erhobenen Faust eine Impfspritze. 5G-Gegner haben bereits Denkmalschändung angedroht. Was immer mir nach diesen Enthüllungen passiert: Die Mainstream-Medien werden es unterdrücken.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Maßnahmen lockern? Anders forschen? Alte Menschen isolieren? – Debatten, die in Deutschland geführt werden, beschäftigen auch andere Länder. Aber es gibt dort auch völlig andere Lösungen, Ansätze und Konflikte. Die Weltreporter berichten in diesen Wochen von allen Kontinenten fast ausschließlich über Situationen, Menschen und Ereignisse, die irgendwie mit Covid-19 zu tun haben.

Falls Sie eine C-Verschnaufpause brauchen: Manche Themen – wie Cornelia Funkes neuer Roman, über den Kerstin Zilm im Deutschlandfunk Kultur spricht – haben weniger inhaltlich als vielmehr anlässlich mit Corona zu tun: Die Bestsellerautorin Funke lässt in den kommenden Wochen live auf Instagram und YouTube aus dem vierten Buch ihrer Tintenwelt-Serie lesen. Das Buch ist noch gar nicht veröffentlicht. Funke erzählte Kerstin Zilm, warum sie die ersten 14 Kapitel von ‘Die Farbe der Rache’ trotzdem schon aus ihrer Schublade geholt hat.

In Taiwan wurden die ersten Coronavirus-Infektionen noch vor jenen in Deutschland gemeldet, doch bis heute gibt es in dem asiatischen Land weniger als 450 Infektionen und sechs Tote – Wie gelingt eine so beeindruckende Bilanz? Nicht ohne Einschränkungen, aber mit raschen, wirksamen Maßnahmen hat der Inselstaat vor der Küste Chinas geschafft, die Ausbreitung des Virus unter den 23 Millionen Einwohnern stark einzudämmen. Einen spannenden Bericht dazu hat Klaus Bardenhagen für die Umschau des MDR gefilmt.

Klaus Bardenhagen berichtet aus Taipei Foto: Screenshot mdr

Dort erklärt er – diesmal auch vor der Kamera – warum Taiwan in diesen Tagen so eine Art Insel der Seligen ist. Über die strenge Heimquarantäne und die besondere Rolle der Taxifahrer in Taiwan hatte Klaus Bardenhagen zuvor bereits mit dem ARD Studio Tokio für das Mittagsmagazin einen Beitrag gedreht.

Knapp 10.000 Kilometer weiter südwestlich arbeitet Anke Richter, die sich in den vergangenen drei Wochen kaum wie Kollege Bardenhagen auf einem vor Menschen wimmelnden Markt getummelt haben dürfte. In Christchurch wurde der Lockdown mit deutlich härteren Sanktionen durchgesetzt als in vielen deutschen Städten. Und Neuseeland liegt jetzt im weltweiten Kampf gegen das Coronavirus mit einem Reproduktionsfaktor von 0,5 vorne. Als sonderlich harsch wurden die Maßnahmen dort jedoch von vielen nicht empfunden. “Nett und schlau” nennt Anke in ihrer Story für Zeit Online die Strategie, mit der der Pazifikstaat bisher offenbar gut fährt. Regierungschefin Jacinda Ardern sitzt dort im Sweatshirt zu Hause und beantwortet im Livechat auf Facebook Fragen ihrer Landsleute – unprätentiös, herzlich, sachkundig.

Während anderswo Mediziner fehlen, schickt Kuba Doktoren in die Welt: 596 Ärztinnen und Ärzte habe man in insgesamt 14 Länder entsandt, um sie zu unterstützen, hieß es aus dem kubanischen Gesundheitsministerium. Wie es dazu kam, dass sich der sozialistische Inselstaat in der medizinischen Kooperation derzeit so profiliert, hat Wolf-Dieter Vogel analysiert.

Singapur hatte die Krise fast im Griff. Doch jetzt schockiert ein massiver Ausbruch in den Wohnheimen für ausländische Arbeiter den reichen Stadtstaat, schreibt Mathias Peer im Handelsblatt. Zwar gehört Singapur zu den reichsten Ländern der Welt, doch bei ihren Gastarbeitern sparen viele Unternehmen wo es geht – das rächt sich nun offenbar.

Ein Straßenhändler in Kenia verkauft Desinfektionsmittel © Bettina Rühl

Den afrikanischen Kontinent hat das Coronavirus mit Verzögerung erreicht. Inzwischen steigen die Infektionszahlen deutlich an. In Kenia, Uganda, Simbabwe und Südafrika greifen Polizei und Militär hart durch, um Ausgangsbeschränkungen durchzusetzen. Im Deutschlandfunk berichten Bettina Rühl und Leonie March über die Situation in Slums der kenianischen Hauptstadt und über das zum Teil drastische Krisenmanagement Südafrikas.

Julia Macher erzählt in ihrer Hörfunk-Reportage auf Deutschlandfunk Kultur wie Gesellschaft, Wirtschaft und Politik in Barcelona mit der Corona-Krise umgehen. Das war für die Weltreporterin in Spanien auch eine erzählerische Herausforderung: Wie bleibt man trotz Ausgangssperre und „social distancing“ nah dran an den Protagonisten?

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Die Corona-Krise hat noch wichtiger gemacht, was uns Weltreporter auszeichnet: Wir sind schon da, wohin andere erst reisen müssen – und genau das jetzt nicht mehr können. Quarantäne, geschlossene Grenzen, Reisebeschränkungen, Ausgangssperren – Reisen sind schwierig geworden, nicht nur ins Ausland, und auch für Journalisten. Wer zum Coronavirus jenseits der Landesgrenzen recherchieren will, schaut ins Internet, telefoniert – oder beauftragt einen Weltreporter. Wir wissen, wie die Situation in vielen Regionen der Welt ist, denn wir arbeiten und leben dort.

Fabian Kretschmer berichtet aus China zur Öffnung der Stadt Wuhan und beschreibt, welche Auswirkungen die Krise auf die Blase des chinesischen Profifussballs hat. Anke Richter hat mit Deutschen gesprochen, die in Neuseeland festsitzen.

Sarah Mersch beobachtet, wie die Tunesier daraf reagieren, wenn Ausgangssperren plötzlich mit Drohnen überwacht werden. Wolf-Dieter Vogel schreibt aus Mexiko, weshalb ein Essayband mit philosophischen Texten in der Coronakrise offenbar einen wichtigen Nerv trifft.

Vermutlich schon, schreibt Julia Macher, aus dem Brennpunkt-Land Spanien. Sie arbeitet in Barcelona und berichtet von dort unter anderem darüber, was sich Hotels einfallen lassen, wenn Touristen fehlen.

Bettina Rühl und Marc Engelhardt recherchieren im dem Kongo und in Genf, wie die Ebolakrise zu Ende geht – und was sich für die Corona-Pandemie daraus lernen lässt.

Bettina Ruehl weiß außerdem, wie ein gespensticher Flughafen aussieht, sie war im Terminal von Nairobis Airport, als dort die letzten internationalen Flüge landeten. Im Deutschlandfunk berichtet sie an diesem Wochenende gemeinsam mit Südafrika-Weltreporterin Leonie March und anderen Korrespondenten über die Situation in Afrika.

Wie sich das Virus in Townships und Slums in Südafrika ausbreitet, schildert Leonie March außerdem in einem Korrespondentengespräch mit dem SWR.

Warum die Australier derzeit nicht sonderlich gut auf Kreuzfahrer zu sprechen sind – und wie es aussieht wenn Strände geschlossen werden – habe ich in einem kurzen Länder-Update zusammengestellt. In Brüssel fragt sich Eric Bonse, wann die EU-Staaten den “Exit” aus der Coronakrise vorbereiten?

So aktuell wie es uns möglich ist, halten wir Weltreporter Sie aus mehr als 100 Ländern auch über unsere Weltreporter.net-Facebookseite und unseren Twitter-Kanal auf dem Laufenden.

Bleiben Sie gesund, bleiben Sie demokratisch, bleiben Sie informiert.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Kunst und Kiwis, die zweite: ein Dauerkonflikt rund um Missinterpretationen, Obszönitäten, Aufruhr und Angst. Der aktuelle Fall spielt in Wellington, Neuseelands Hauptstadt und Kulturhochburg. Es ist mit Abstand das intellektuellste City-Pflaster im Südpazifik, progressiv und funky. Und seit Ende August ein Gruselkabinett. Denn von einem der Dächer schaut eine Hand.

Bildhauer Ronnie van Hout ist für neuseeländische Verhältnisse ein Entfant Terrible. Dass er in Melbourne lebt, macht die Sache nicht besser. Vor drei Jahren bestellte das vom Erdbeben lädierte Christchurch bei ihm ein öffentliches Kunstwerk namens Quasi: eine fünf Meter große Hand, auf der das Gesicht des Künstlers sitzt. Sie steht auf zwei Fingern – ein grimmiges, monströses Handmännchen.

Es wanderte aufs Dach der städtischen Kunstgalerie. Über 90.000 Dollar zahlte Christchurch damals für die Anfertigung. Schulkinder waren begeistert, Touristenbusse stoppten davor. Doch es gab auch Gegenstimmen, wie bei jeder Art von Kunst, die nicht nur brav Nikau-Palmen und Tui-Vögel abbildet. Aber zum Skandal wurde van Houts Hand erst jetzt, als sie nach Wellington wanderte.

Als Attraktion der verbauten Innenstadt thront sie dort ebenfalls auf der Kunstgalerie. Aber nicht nur die 74.000 Dollar, die der Hubschauber-Transport der 400-Kilo-schweren Skulptur und die windsichere Installation kosteten, stoßen den Hauptstädtern auf. Es ist das verkörperte Böse, was von oben auf sie herabschaut. „Creepy“ sei das, „furchterregend“, „ekelhaft“ – ein Medien-Shitstorm, der sogar New York und London erreichte. Alptraumerregend.

Vielleicht liegt es an der Ähnlichkeit zu Donald Trump – eine der häufigsten Assoziationen. Ronnie van Hout vergleicht es mit dem Aufschrei über „entartete Kunst“ im letzten Jahrhundert. „Ich zeige meinen Studenten die Zeitungsartikel von damals, die besagten, dass Kubismus von Verrückten gemacht wird und nur Mist sei,“ erklärte er Radio New Zealand. „Dann zeige ich ihnen die Reaktion auf Quasi, um zu zeigen, dass sich nichts verändert hat.“

Auf der Hitliste der hässlichsten Skulpturen im Lande liegt er jedoch noch nicht vorne. In einem Bahnhof in Auckland hängt ein phallisches Drahtgebilde, das „Wolke“ heißt und als höchst anstößig gilt. Ebenso penetrant penisförmig kommt die „Big Sausage“ daher, eine Riesenwurst auf einer Gabel in Tuatapere. Sie steht in der stolzen Tradition ebenso peinlicher Statuen wie die Riesen-Kiwi, das Riesen-Schaf, die Riesen-Karotte.

Und vor der Umweltbehörde in Christchurch steht ein überdimensionales Abbild eines konservativen Abgeordneten, mit runtergelassener Hose über einem Trinkglas hockend – Künstler Sam Mahons Antwort auf die Wasserverschmutzung. Einen halbnackten Politiker als Muse hätte er sich nie träumen lassen. „Als Kunststudent dachte ich, ich würde mal Madonnen malen. Aber jetzt bearbeite ich Genitalien.“

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Dieser Juli war einer unser schwärzesten Monate im Jahr. Nicht, weil es hier auf der Südhalbkugel noch tiefster Winter ist. Sondern weil den Kiwis, die eh nicht viel Spektakuläres aufzubieten haben, ein wertvoller Titel gestohlen wurde. Schmach genug, dass wir zuerst den Cricket World Cup verloren haben. Entthront wurden wir anschließend auch von einem Kaff namens Harlech. Das liegt in Wales. Die steilste Straße der Welt befindet sich offiziell nun dort und nicht mehr in Dunedin. Es geht bergab.

Ende Juni wurde von den Walisern beim Guinness Buch der Rekorde ein für uns höchst alarmierender Antrag eingereicht: „Pen Ffordd Llech – wahrscheinlich die steilste Straße der Welt“. Zwei Wochen später stand das Ergebnis fest und löste in Aotearoa große Bestürzung aus: Harlech lag vorn. Was wie eine Fußnote der skurrilen Ehrenplätze erscheint, ist für die schottisch angehauchte Universitätsstadt auf der Südinsel von Neuseeland jedoch tragisch.

Es sind gerade mal 161 Meter, die den oberen Abschnitt der Baldwin Street in Dunedin zur Touristenattraktion machen. Aber die haben es in sich. Betrunkene wie Teenager tragen dort Mutproben aus. Busladungen an Besuchern kraxeln die Straße hoch und runter. Stets dabei, bis zu dreißig Mal täglich: der 68-jährige Anwohner Dave Kernahan, inoffizieller „König der Baldwin Street“. Vor drei Jahren wurde eine öffentliche Toilette errichtet, um dem Ansturm gerecht zu werden.

Kein Asphaltabschnitt im Lande taucht weltweit auf so vielen Selfies auf. Beliebteste Pose: Backpacker krallt sich am Beton fest – oder rollt irgendwie hinab. Die oft genervten Anwohner haben von Pogo-Sticks über elektrische Dreiräder bis Einkaufswagen alles gesehen. Im Januar wagte sich der Erste auf einem Elektroroller hinunter. 2001 starb eine Studentin, die mit einer Freundin in einer Mülltonne hinunterrollte und in einen geparkten Anhänger krachte.

Satte 35 Grad beträgt die steilste Steigung der berühmt-berüchtigten Straße, 37 Grad nun die der Konkurrenz in Wales, wie ein Landvermesser dort bestätigte. Damit ist der Spitzenplatz für die Kiwis futsch. Die „steilste Straße der Welt“ wird ab sofort als „steilste Straße der südlichen Hemisphäre“ vermarktet. Klingt auch nicht schlecht. Und wie Dunedins Bürgermeister Dave Cull lakonisch feststellte: „Die Straße ist dadurch nicht weniger steil geworden.“

Ebenfalls tröstlich ist, dass Neuseeland mit stolzen 320 Einträgen bei den Guinness-Weltrekorden auftrumpfen kann. Darunter: das längste Fernsehinterview – 26 Stunden am Stück – und die meisten Gegenstände mit Zebrastreifen – 508 Teile, zusammengetragen von der Sammlerin seit dem vierten Lebensjahr. Nicht zu überbieten sind die 10.163,66 Meter im Vorwärtsrollen und die größte aller Seifenblasen: stolze 32 Meter aus Spülmittel und Glycerin. Vor zwei Jahren schaffte es ein Marathonläufer in Christchurch, beim Rennen 254 Rubik-Würfel zu lösen. Daran halten wir uns jetzt tapfer fest.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Seit der Nominierung von Jacinda Ardern für den Friedensnobelpreis hat keine Nachricht aus Aotearoa internationale Wellen geschlagen wie diese. Besser setzen, jetzt kommt’s: Der neuseeländische Akzent ist sexier als jeder andere der Welt! Das löst auch bei Inländern unfassbaren Stolz aus – und Unglauben. Denn bisher hat uns das noch nie jemand gesagt.

Rund 7.000 Sprachen gibt es. Was akustisch schön anmutet oder heiß macht, ist Geschmackssache, so wie beim Essen: der Samoaner schätzt Hund, die Schottin Haggis. In Brasilien sind dicke Popos attraktiv, bei den Karen in Thailand lange Hälse. In westlichen Ländern ist man sich einig, dass Italiener und Franzosen verführerisch klingen; einige Dialekte, zum Beispiel in den neuen Bundesländern, eher nicht so. Das ist natürlich auch Snobismus. Upper-Class-Briten klangen sexy, bis Jamie Oliver kam.

Bevor Mutter Jacinda das Image-Ruder für uns rumriss und die Weltbühne eroberte, klangen Kiwis für nichteinheimische Ohren immer komisch. Irgendwie gequetscht, und am Ende des Satzes zieht die Tonlage hoch, gerne mit einem „aye“ oder „bro“ als Abschluss. „Fish and Chips“ mutieren zu „Fush’n Chups“ und Eier zu „iggs“. Wenn Papa sich ins Bett legt, dann geht „Did to bid“ statt „Dad to bed“.

Diese Verquetschung der Sprache wird extremer, hat Professor Allan Bell von der Auckland University of Technology festgestellt. Er hat 300 Tonaufnahmen der letzten 30 Jahre ausgewertet. In den 70ern klangen neuseeländische Radiosprecher noch wie vom BBC – das Englisch der Queen war Norm. „Seit den 80ern klingen sie jedoch mehr wie Kiwis“, so Bell. Auch ein bisschen Cockney hat sich eingeschlichen: Bei „what“ oder „but“ wird das „t“ am Ende verschluckt.

Außerdem rollen uns zunehmend Maori-Wörter von der Zunge, von denen die Nachbarn drüben auf der barbarischen Seite der tasmanischen See nur träumen können: iwi, mana, whanau. Bis auf Southland, den Südzipfel der Südinsel, gibt es im Land der langen weißen Wolke keine regionalen Unterschiede beim Reden, nur ethnische. Und niemals, niemals, niemals ist der Kiwi-Akzent mit dem Australischen zu verwechseln. Darauf steht Todesstrafe.

Auf unserem urtypischen Slang darf in Zukunft niemand mehr rumhacken. Die Reise-Webseite „Big 7 Travel“ hat eine unwissenschaftliche Umfrage der 50 „sexiest accents“ veröffentlicht. Sie krönte den Sound von „Newzild“ als den verführerischsten: „Es ist offiziell!“ An zweiter Stelle: Südafrika. Die Iren an dritter, die Australier erst an fünfter. Bätsch. Mit Ach und Krach schafften es die Deutschen auf den 46. Platz. „Zuweilen hart, aber superklar“, so die Bewertung der Teutonensprache.

Die TV-Sendung “Seven Sharp“ hat zur Feier unseres Weltrekords die romantischsten Szenen aus Filmklassikern wie „The Notebook“ oder „Titanic“ nachvertont – auf kiwianisch. Noch nicht Oscar-verdächtig, aber turnt total an.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Meistens kommt alles, was als flott gilt, in Neuseeland erst an, wenn es in Europa längst ein alter Hut ist. Auf Ikea warten wir noch immer, wahrscheinlich zusammen mit Bhutan. H&M gibt es erst seit anderthalb Jahren. Als es eröffnete, campten Teenies die Nacht davor auf dem Bürgersteig, wie beim Konzert einer Boyband. Doch seit es Lime-Scooter gibt, liegen wir endlich mal vorne. Im Oktober ging’s mit 600 Stück in Auckland und 400 in Christchurch los. Dunedin und Wellington zogen nach.

Damit all die, die noch nicht limescootern durften, sich besser fühlen, hier die Ernüchterung: Lime-Scooter sind das Nervigste und Kontroverseste, was uns seit Wochen und Monaten am 42. Breitengrad bewegt. Die Spaltung geht so tief wie beim Brexit; die Diskussionen und Kolumnen nehmen kein Ende. Seit Jacinda Arderns Baby hat kein Thema Aotearoa mehr bewegt als das limettengrüne Fahrdings.

Denn kaum waren die Roller im Verkehr, verlangte Aucklands Bürgermeister Sicherheitsmaßnahmen, weil eine Stadträtin fast umgefahren wurde. Man darf damit nämlich nur auf dem Bürgersteig, aber nicht auf der Straße fahren. Love them or hate them: Seit die Rollerwelle begann, gibt es nur Fan oder Feind, also Bürgersteig-Fahrer und Bürgersteig-Opfer. Eine Rollerfahrerin krachte in einen Laster und wurde schwer verletzt. Sofort wurde Tempo 10 gefordert.

Kiwis sind ja große Erfinder. So dauerte es nicht lange, bis ein Spaßvogel in Dunedin auf die Idee kam, einen Sessel auf einen Scooter zu setzen und damit eine Spritztour zu machen. Ebenfalls in Dunedin – irgendwas tun sie dort ins Wasser, schätze ich – trat ein Mann Mitte Januar die Scooter-Fahrt auf der kurzen und noch dazu nassen Baldwin Street an. Das ist die steilste Straße der Welt. Es gab schon mal einen Toten dort, allerdings im Einkaufswagen.

Der britische Fernsehkoch Gordon Ramsay war gerade im Lande und entzückte Millionen Fans mit einem Video, in dem er begeistert am Wasser entlang rollert. Doch wie die Flitterwochen ausgehen, die der Rest des Landes mit den Lime-Scootern genießt, ist noch ungewiss. In Auckland wurde der Vertrag bis März verlängert. Christchurch entscheidet nächste Woche. In unserer Stadt sind noch zu viele Bürgersteige vom schweren Erdbeben vor acht Jahren kaputt. Jemand schlug prompt vor, von der Roller-Miete einfach etwas für die Reparaturen abzuzwacken kann.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

„Wir dachten eigentlich, die Zeit der Mauern wäre vorbei. Stattdessen haben wir bei unserer Recherche festgestellt, dass sie heute wieder das politische Mittel der Wahl sind: 60 neue Grenzzäune und Mauern sind seit 1990 errichtet worden. Zur Zeit des kalten Krieges waren es nur 19″, sagt Marc Engelhardt, Herausgeber des neuen Weltreporter-Buches „Ausgeschlossen – eine Weltreise entlang Mauern, Zäunen, Abgründen“. Gemeinsam mit Bettina Rühl (Kenia), Anke Richter (Neuseeland) und Wolf-Dieter Vogel (Mexiko) diskutierte er gestern in der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin mit dem Publikum darüber, warum nicht nur Trump und Orban den Mauern-Trend bestimmen, dass viele Zäune Grenzverkehr und Schmuggel erst noch verstärken und warum manche Abgrenzungen auch Positives bewirken.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Seit unsere hochschwangere, supercoole, blitzgescheite und wunderschöne Premierministerin Jacinda Ardern Europa beehrt hat, ist jeder und vor allem jede ihr Fan. Angela Merkel lächelte beim Besuch in Berlin ein gütigeres Mutti-Lächeln als sonst – fast schon ein inniges Omi-Strahlen. Angie und Cindy posierten zusammen mit einem Kiwi-Stofftier. So viel Kuscheligkeit! So viel Wärme! So viel Weiblichkeit! Der Oxytocin-Ausstoß war spürbar.

Was nicht nur hormonell anschlug, sondern stilistisch imponierte, war Arderns Dinner-Auftritt im Buckingham-Palast nach dem Empfang bei der Queen. Da erschien sie mit prallem Babybauch wie ein Hollywoodstar im bodenlangen rostfarbenen Kleid, über dessen schmeichelhaften Ton und Fall sich in ganz Ozeanien keiner mehr einkriegte. Um ihre Schultern trug sie einen traditionellen Maori-Umhang aus Federn, über dessen korrekten Namen die neuseeländische Presse stolz tagelang fachsimpelte.

Was nicht nur hormonell anschlug, sondern stilistisch imponierte, war Arderns Dinner-Auftritt im Buckingham-Palast nach dem Empfang bei der Queen. Da erschien sie mit prallem Babybauch wie ein Hollywoodstar im bodenlangen rostfarbenen Kleid, über dessen schmeichelhaften Ton und Fall sich in ganz Ozeanien keiner mehr einkriegte. Um ihre Schultern trug sie einen traditionellen Maori-Umhang aus Federn, über dessen korrekten Namen die neuseeländische Presse stolz tagelang fachsimpelte.

Und am Arm hatte die PM Clarke Gayford, schnieker Ehemann im Smoking – über den gerade ein Mediengewitter niederging, das sowohl Shitstorm wie Reinwäsche war. Denn leider darf niemand sagen, ob es dabei Blitz, Donner oder Hagel gab. Alles geheim. Hat der werdende Kindsvater der neuen Staatschefin Schande gebracht? Hat er Dreck am Stecken? Ist er ein promigeiler Blender, der sich an den Rockzipfel einer mächtigen Powerfrau gehängt hat – oder gar schlimmer?

Die neuseeländische Polizei gab diesen Mittwoch ein ungewöhnliches Statement heraus: Sie bestätigte, dass keinerlei Ermittlungen gegen den 41-jährigen Moderator der Anglershow „Fish of the Day“ vorliegen oder er jemals im Visier der Behörden war. Seit Monaten brodelten schmutzige Gerüchte in der Medienküche, die dem „First Husband“ anrüchige bis illegale Handlungen unterstellte – vertuscht von einer angeblich korrupten Justiz.

Jetzt ist der Strom an den überbrodelnden Dampfkochtöpfen endlich aus. Jacinda Arderns Kommentar dazu war lediglich, dass sie kein Interesse an „dirty politics“ habe – und einen Job zu erledigen. That’s our girl! Doch auch wenn alles nur ein widerliches Komplott ihrer konservativen Gegner war: Die Flecken auf dem Herd, die bleiben. Denn jetzt fragen sich alle, die die Gerüchte noch nicht kannten: Was bitte soll der schnuckelige Gayford verbrochen haben, außer dass er aussieht, wie frisch aus der Fernseh-Datingshow „The Bachelor“ entlaufen?

Langsam sickern in Aotearoa die ersten Insider-Kenntnisse durch. Drucken darf man sie dort nicht, aber hier. Es ist nicht der Verdacht, dass der TV-Star sich das leicht prätentiöse „e“ am Vornamen – Clarke – selbst zugelegt hat. Viel schlimmer. Aucklands Fischläden sind angeblich in den Schmierenskandal verwickelt. Der „Fisch des Tages“, den Jacindas Gatte jede Woche vor der Kamera aus dem Wasser zieht, sei gar nicht frisch, sondern stinkt: Er habe ihn heimlich vorher gekauft.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

„Gone bush“ heißt es in meiner Abwesenheitsnotiz, denn ich verbringe den Sommerurlaub wie jedes Jahr in unserem Hauslaster-Domizil an der wilden Westküste. Der steht hoch oben auf einem dicht bewachsenen Hang über tosendem Meer. Solarstrom, Plumpsklo, kein Internet, kein Handyempfang. Das ist Segen und Fluch, mal wieder.

Es war vor exakt sechs Jahren, als ich mich auf dem Fahrrad die steile Küstenstraße entlang bis zum nächsten Café in Punakaiki quälte, um dort einen Blick auf die Zeitung vom Vortag zu erhaschen. So aktuell sind dort die Auslieferungszeiten. Dafür kann man immer mit Sandfliegen rechnen. Solch kleine Mankos machen sie dort mit einmaliger Whitebait-Pizza und singenden Einheimischen wett, die jeden Freitag bis in die Puppen musizieren.

So kam es, dass ich als Letzte im Lande erfuhr, was dem bekanntesten wie dicksten Deutschen in Aotearoa widerfahren war: Kim Dotcoms Villa außerhalb Aucklands war in einer Großrazzia, wie sie das Land noch nie gesehen hatte, gestürmt worden. Der Hausherr saß im Knast – und die Auslandskorrespondentin am schönsten Arsch der Welt, weit von jedem Flughafen oder WLAN-Anschluss entfernt. Tage verbrachte ich telefonierend in dem Café, sah viele Touristen kommen und gehen und bekam am Ende eine halbwegs seriöse Geschichte zustande.

Jedes Mal, wenn ich das Pancake Rocks Café betrete, fällt mir kurz der von Dotcom versaute Urlaub ein. Und jedes Mal schwöre ich, dass sich solche Tiefpunkte statistisch nicht wiederholen können. Denn Januar ist Sommerpause, da ruht das kiwianische Leben komplett. Nicht ganz. Ein Leben begann längst woanders – im Bauch unserer neuen Premierministerin. Jacinda Ardern, keine drei Monate im Amt, und zack-bumm, schwanger. Ja, Wahnsinn! Eine Weltnachricht. Und ich mal wieder in seliger Unerreichbarkeit im Busch.

Darüber lachten wir dann alle beim letzten Grillen vor dem Hauslaster. Stießen auf unsere coole PM an, die das babytechnisch sicher alles gewuppt kriegt. Sonnten uns als eingewanderte Spät-Kiwis in dem Glanz, mit Jacinda ein bisschen internationalen Eindruck gemacht zu haben, auch wenn mein medialer Beitrag dazu bis dato noch fehlte. Bis unser frisch angereister Gast, der früher an dem Tag Empfang hatte, einen Schluck vom Bier nahm und beiläufig sagte: „Aber dass Kim Dotcom gerade wieder geheiratet hat und den neuseeländischen Staat in Milliardenhöhe verklagen will, das weißt du?“

internationalen Eindruck gemacht zu haben, auch wenn mein medialer Beitrag dazu bis dato noch fehlte. Bis unser frisch angereister Gast, der früher an dem Tag Empfang hatte, einen Schluck vom Bier nahm und beiläufig sagte: „Aber dass Kim Dotcom gerade wieder geheiratet hat und den neuseeländischen Staat in Milliardenhöhe verklagen will, das weißt du?“

Der MegaUpload-Krösus, dessen schillernde Laufbahn gerade in einem dollen Dokumentarfilm beleuchtet wurde, hatte ausgerechnet den Jahrestag seiner Verhaftung für die zweite Hochzeit gewählt – um, wie er twitterte, etwas Schlechtes in Gutes verwandeln. Nach wie vor schlecht für mich. Welch ein Sommer. Schlagzeilen sprudeln in die Welt, die zusammen eine halbe „Bunte“ füllen könnten, und ich habe nichts als eine Buschtrommel. Ich bin dann mal Wellenreiten.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Am Südzipfel Ozeaniens ist es Hochsommer und alles andere als weihnachtlich beschaulich. Statt Adventsfeiern mit Plätzchen gibt es wochenlang überall „Christmas Drinks“, also geselliger Umtrunk mit Partylaune. (mehr …)

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

„Broke but sexy“ – arm aber sexy – heißt der Dokumentarfilm der Schriftstellerin Julie Hill über Kiwi-Künstler und -Musiker in Berlin, getreu nach Klaus Wowereit. Fünf Jahre vor den Dreharbeiten war die germanophile Neuseeländerin mit einem Stipendium des Goethe-Instituts in der Hauptstadt. Und mit wem drückte sie dort im Jahre 2006 die Schulbank? Mit dem damals noch gänzlich unbekannten, aber bereits gänzlich unausstehlichen Richard Spencer.

Wir kennen ihn als rechsradikalen Führer der amerikanischen Alt-Right-Bewegung, der bei Trumps Amtseinführung eins in die Fresse bekam. Julie Hill kennt ihn als Mitstudenten, den Lehrer wie Schüler hassten. Auf „The SpinOff“, Neuseelands meinungsfreudiger Webseite für Politik und Pop-Kultur, plauderte sie jetzt aus dem Nähkästchen. Über ein Jahrzehnt lang hatte sie den gefährlichen Sprücheklopfer vergessen.

Der Groschen fiel, als sie den Film „Angry, White and American“ eines Kollegen vom Guardian sah, in dem Spencer seine rassistischen Thesen über eine „ethnische Säuberung der USA“ in die Kamera sprach.

„Einen Tag lang waren wir Freunde“, erinnert sich Hill. Denn Spencer war der einzige andere Angelsachse im Goethe-Kurs – charmant, eloquent, geschniegelt und gegelt. Der Doktorand der Duke Universität in North Carlonia sprach gutes Deutsch und half ihr mit der schweren Grammatik. Beim Abendessen – vietnamesisch – erzählte er ihr von den „Farmen“ seiner Familie in Lousiana – ehemalige Sklaven-Plantagen. Den minimalen Rest seines Essens ließ er sich zum Mitnehmen einpacken: „Er konnte sich nicht mal einen Toast machen, weil er zu vornehm zum Kochen war.“

Als bei Spencer ein Zimmer frei wurde, zog Julie Hill ein. Am Küchentisch zog er gegen Mexikaner in den USA und behaarte Berlinerinnen („Lesben oder nur Deutsche?“) vom Leder. Hill ging angewidert ins Bett. In der Nacht stand Spencer in Boxershorts in der Tür. „Hi“, sagte er erwartungsvoll. Sie: “Fuck off”. Ab dann wurde “Richie” ihr Feind: ein “Backpfeifengesicht”, das sie im Deutschkurs sogar einmal anschrie. „Spencer hatte etwas Tragisches“, so Hill. „Er wusste, dass er von uns allen abgelehnt wurde, aber schien das gewohnt zu sein.“ Eine Freundin fand er jahrelang nicht. Doch an Hills Geburtstag tauchte er zu einer Party in der „Wohnzimmer“-Bar mit einer großen, blonden Lettin auf. „Sie saßen da wie Ken und Barbie.“

Letztes Jahre wurde der Rechtsradikale in Washington auf einer Nationalisten-Konferenz begeistert mit dem Hitler-Gruß empfangen. Im Mai führte er die zündelnden Neonazis in Charlottesville an. Sein letzter Akt im Berliner Deutschunterricht war eine Rede, die er über Nietzsche halten wollte – aber alle gingen lieber raus, ein Bier trinken. Julie Hills pikante Enthüllungen wurden auch von der britischen Daily Mail und der Huffington Post aufgegriffen. Hat sie Angst vor Richies Reaktion? „Er ist solch ein Narziss – ihm gefällt das wahrscheinlich.“

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

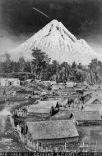

Wer an diesem Sonntag nach Neuseeland kommt, glaubt, es sei Silvester: Überall wird geböllert, dass es nur so kracht, denn es ist Guy-Fawkes-Nacht. Das alljährliche Feuerwerk am 5. November findet zu Ehren eines Terroristen statt, der im Jahre 1605 das britische House of Lords abfackeln wollte. Seitdem hat er einen Platz im Kalender, auch in den Kolonien. Warum, hat jahrhundertelang niemand in Frage gestellt. Denn mit Neuseelands ureigener Geschichte hat das herzlich wenig zu tun. Deshalb fordern immer mehr Kiwis: Wandelt das Raketenfest lieber in einen Feiertag um – und zwar für Parihaka.

Parihaka ist ein kleiner Ort im Westen der Nordinsel, im Schatten des schneebedeckten Mount Taranaki. Eigentlich sollte die ganze Welt diesen Namen kennen. So wie Stalingrad für Krieg steht, steht Parihaka für Frieden. Oder Frieden als Antwort auf Krieg. Denn am 5. November 1881 marschierten rund 1.600 bewaffnete Polizisten und ihre Helfer in das Dorf ein, in dem 2.000 Maori lebten. Sie vergewaltigten Frauen, verwüsteten Behausungen. Zuvor hatte man den Stammeshäuptling Te Whiti O Rongomai unter Druck gesetzt, sich mit der Konfiszierung von 150.000 Hektar Land abzufinden.

Doch Te Whiti wollte nicht weichen. Aber statt zu kämpfen, stellte er sich mit seinen Mannen der Staatsmacht friedlich entgegen. Das war revolutionär – der erste gewaltfreie Protest weltweit. Die Maori-Kinder boten den Kolonialisten sogar Brot an und sangen tapfer Lieder, während die Täter in Parihaka wüteten. Te Whiti und sein Kompagnon wurden verhaftet und ohne einen Prozess auf die Südinsel verbannt. Andere Männer wurden eingekerkert und leisteten schwerste Sträflingsarbeit. Die Mauern, die sie bauten, stehen noch immer.

Doch Te Whiti wollte nicht weichen. Aber statt zu kämpfen, stellte er sich mit seinen Mannen der Staatsmacht friedlich entgegen. Das war revolutionär – der erste gewaltfreie Protest weltweit. Die Maori-Kinder boten den Kolonialisten sogar Brot an und sangen tapfer Lieder, während die Täter in Parihaka wüteten. Te Whiti und sein Kompagnon wurden verhaftet und ohne einen Prozess auf die Südinsel verbannt. Andere Männer wurden eingekerkert und leisteten schwerste Sträflingsarbeit. Die Mauern, die sie bauten, stehen noch immer.

Mahatma Gandhi hat der passive Widerstand in Parihaka nachweislich inspiriert. Strenggenommen stand damit nicht er, sondern das rebellische Maori-Dorf Pate für alle Sit-ins mit Gesang in Wackersdorf und die Montagsdemos vor dem Fall der Mauer. Aber weiß man das in Aotearoa, das bisher immer für seine kämpferischen Maori-Krieger bekannt war? Bis auf vereinzelte Gedenkfeiern, ein paar Bücher und Dokumentarfilme gibt es nichts, was offiziell an die antimilitaristischen Helden erinnert. Der alte Inder Gandhi steht sogar als Statue im Bahnhof der Hauptstadt Wellington. Häuptling Te Whiti O Rongomai aber nirgendwo.

Das wird sich ändern. Die Bewegung, den Guy-Fawkes-Tag zum Parihaka-Tag zu machen, nimmt jedes Jahr zu. Und vor ein paar Monaten gab es eine offizielle Entschuldigung des Staates im Namen der Queen für das Unrecht, das den Menschen in Parihaka damals angetan wurde.

Es flossen viele Tränen, denn für Maori sind die Urahnen immer präsent – ob 50 oder 500 Jahre später. Neun Millionen Dollar an Entschädigung werden an Te Whitis Nachfahren ausgezahlt. Davon kann man eine ganze Menge Böller kaufen.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Zeitgleich mit Deutschland haben wir im Land der grünen Hoffnung gewählt, und genauso perplex sind wir jetzt. Die AfD hat es auch bei uns aufs Podium geschafft, nur heißt sie hier NZ First. Ist gleich: Winston Peters. Der Anführer der Rechten, die sich als Zentristen sehen, ist eine One-Man-Show mit Dauerpublikum – und Neuseelands Königsmacher. Ende dieser Woche, wenn die letzten Stimmen aus dem Ausland gezählt sind, will er sich endlich entscheiden, mit wem er ins Parlamentsbett steigt. Solange spielt er Diva.

Da Winston Peters das Zünglein an der Waage der neuen Regierungsbildung ist, becircen ihn zur Zeit gerade Labour- und National-Partei. Das grelle Rampenlicht nutzt der Populist jetzt, um die ach so bösen Medien zu verteufeln, die sich so gar nicht damit abfinden wollen, dass er ein xenophober Rassist ist. Da hilft auch nicht, dass er Maori ist und sogar mal neuseeländischer Außenminister war. Indigene Abstammung und internationales Parkett schützen eben nicht vor Ausländerhass. Oder genauer gesagt: Asiaten-Bashing.

Der Frauenheld und Sprücheklopfer, trinkfreudig und stets gut frisiert, legte schon einst bei der Wahl 1996 seine wahre Gesinnung bloß. Chinesische und koreanische Einwanderer bezeichnete er als „Asian Invasion“, die gelbe Flut. Neuseeland sei die „letzte asiatische Kolonie“ und bald „nicht mehr wiederzuerkennen“. Laufe man die Dominion Road in Auckland entlang, müsse man sich fragen, ob man nicht im Ausland gelandet sei – nur chinesische Lokale. Hallo, Pegida!

Peters ist zwar kein Freund anderer Kulturen, hat aber ein Herz für den „besten Freund des Menschen“. Hundezüchter, die Tiere nach Asien importieren, wo sie als Aphrodisiakum verspeist würden, nannte er „Monster“. Und gegen die „importierte kriminelle Aktivität“ von Einwanderern, die „Chaos“ im heilen Aotearoa erzeuge, forderte er eine Polizei-Spezialeinheit.

Als Winston Peters Neuseeland als Außenminister vertrat – nicht der ideale Job für Fremdenfeinde – da schwieg er, als sein damaliger Stellvertreter einer Parlamentarierin zurief: „Geh zurück nach Korea!“ Er schwieg auch, als ein anderer NZ-First-Abgeordneter gegen „frauenfeindliche Höhlenmenschen aus Wongistan“ wetterte. Er meinte Moslems.

Die Liste geht weiter, getopt durch Peters’ legendären Scherz „Two Wongs don’t make a white“ („zwei Schlitzaugen machen keinen Weißen“) – eine total lustige Verdrehung von „two wrongs don’t make a right“. Es ging dabei um den zunehmenden Landbesitz von Chinesen in Neuseeland. Die Journalisten, die nicht mitlachen konnten, waren in den Augen des Spitzenpolitikers „die politisch-korrekte Nazi-Polizei“. Quasi Lügenpresse.

Vorerst letzter Akt von Winston Peters, bevor er die neue Regierung mitbestimmen darf: Er will verhindern, dass Sikhs in seiner Heimat mit einem traditionellen Dolch herumlaufen können. Da hört für ihn Religionsfreiheit auf. Jetzt warten wir darauf, dass er eine Jagdhund-Krawatte trägt.

Vorerst letzter Akt von Winston Peters, bevor er die neue Regierung mitbestimmen darf: Er will verhindern, dass Sikhs in seiner Heimat mit einem traditionellen Dolch herumlaufen können. Da hört für ihn Religionsfreiheit auf. Jetzt warten wir darauf, dass er eine Jagdhund-Krawatte trägt.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Wahrscheinlich hat’s im deutschen Wahlkampf niemand mitbekommen, aber wir fuehren gerade auch einen. Ja, Zufaelle gibt’s: Wir waehlen sogar fast am selben Tag. Im Gegensatz zum Bratwurstland ist in Kiwi Country eigentlich schon klar, wer diesen Samstag gewinnen wird – wenn uns kein Schwein beisst, das Lippenstift traegt.

Aber keine voreiligen Prognosen. Denn was im August passierte, konnte auch niemand vorhersehen: Drei SpitzenpolitikerInnen verschwanden ploetzlich von der Buehne. Ein Erdrutsch mit Shitstorm, wie ihn das politisch eher schlaefrige Neuseeland noch nicht erlebt hat. Angefangen hatte es mit Meteria Turei an der Spitze der Gruenen.

Turei ist Maori-Vorzeigefrau mit untypischer Geschichte: ohne Schulabschluss, junge Alleinerziehende, Kuechenhilfe – aber brachte es zum vollendeten Jura-Studium. Ein „working class hero“. Im Juli beichtete sie dann ploetzlich eine Jugendsuende. Als sie in den 90ern Sozialhilfe kassierte, machte sie falsche Angaben ueber ihre Wohnsituation, um finanziell ueber die Runden zu kommen. Fuer viele wurde sie damit zur Maertyrerin.

Doch es kam noch was nach. Meteria Turei hatte sich damals auch unter einer falschen Adresse angemeldet, um den Wahlkreis zu wechseln. Das war dann selbst ihrer Partei zuviel. Tureis Schummel-Vita zwang sie zum Abtritt, die Gruenen sackten auf ein historisches Tief. Nebenbei schmiss Peter Dunne das Handtuch – mit 33 Dienstjahren Neuseelands zaehester Politiker und Kopf der Mini-Partei United Future.

Als das Wahl-Chaos fast perfekt war, ging die groesste Bombe hoch: Andrew Little, farbloser Spitzenkandidat der Labour-Partei, warf einen Blick auf die desastroesen Umfragen und haute anderthalb Monate vor der Wahl in den Sack. Und damit brach in Aotearoa „Jacindamania“ aus: Auftritt von Jacinda Ardern, gerade mal 37 und nebenbei DJ. Quasi ueber Nacht wurde sie das neue Fraeuleinwunder der Linken, wenn man sowas ueberhaupt noch sagen darf.

Was man ganz sicher nicht sagen oder stellen sollte, ist die Baby-Frage. Als Ardern in ihrem ersten TV-Interview von einem altbackenen Moderator gefragt wurde, ob sie vielleicht im Amt schwanger werden koennte, kanzelte sie den Mann so souveraen ab, dass ihre alle Frauenherzen zuflogen. Ploetzlich wurde der tranige Wahlkampf wieder sexy. Arderns Freund gab ein spassiges Radio-Interview mit Rollenverteilung, in dem er sich den typischen Fragen an Politikergattinnen zu Hobbys und Frisoer stellte.

Jeder Hype hat seinen Spielverderber: Gareth Morgan, philantropischer Millionaer, der mit seiner pragmatischen Opportunities Party den Gruenen ernsthaft Konkurrenz macht, erlaubte sich einen Faux-Pas. Jacinda Ardern sei nichts anderes als „lipstick on a pig“: das rostige Schiff Labour mit hellem Anstrich, aber dennoch morsch. Auf deutsch haette man es „Zuckerguss auf der Scheisse“ genannt, was fuer Gareth Morgan besser gewesen waere. Jetzt steht er wegen des Lippenstift-Bonmots als Sexist da.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Seit letzter Woche hängen die Fahnen auf Halbmast. Wir trauern um John Clarke, den es mit 68 Jahren dahingerafft hat. Den Namen hatte ich bis dahin auch noch nicht gehört, aber den seines berühmten Alter Egos Fred Dagg schon kurz nach der Einwanderung. Eine bessere Einbürgerungshilfe kann man sich als kiwikulturferner Mensch gar nicht wünschen. Fred Dagg war für Neuseeland, was Monty Python für England und Loriot für Deutschland waren: feinste Satire, frisch von der Schafweide.

Farmer Fred stapfte meistens in Gummistiefeln durchs Gras. Es waren die 70er, er trug lange Haare unterm Anglerhütchen, eine Kippe in der Hand und stets ein ärmelloses schwarzes T-Shirt. Sein Dorf hieß Taihape und all seine sieben Söhne, die er mit einer „good old Sheila“ gezeugt hatte, hießen Trevor. Gefühle für seine Frau raunte er lieber Richtung Abendhimmel: „Is’n verdammt schöner Sonnenuntergang!“; und wenn das Telefon klingelte, folgerte er blitzgescheit: „Muss das Telefon sein!“ Ein Held vom Lande.

Fred Dagg verkörperte die kiwianische Volksseele in all ihrer hinterwäldlerischen und rebellischen Verschrobenheit – lakonisch, selbstironisch und liebevoll. Er schrieb Humor-Geschichte, als es außer Billy T kaum ernstzunehmende Komiker „down under“ gab und im In- wie Ausland der oft zitierte Spruch kursierte: „Neuseeländische Comedy ist ein Oxymoron.“

Dabei hatte es Schauspielerin und Psychologin Pamela Stephenson in den 80ern nach Hollywood geschafft und glänzte dort bei „Saturday Night Live“ als erste Frau, die nicht in Amerika geboren war. Auch John Clarke, der schlaue Kopf unter Fred Daggs Bauernmähne, verließ das Land der Schafe und setzte sich nach Melbourne ab. Beim Radiosender ABC wurde er bald gefeuert, weil er „zu satirisch“ war. Aber auch im Land der Kängurus hinterließ er grandiose Schlammspuren als politischer Verarscher in Film und Fernsehen.

Jetzt, wo John Clarke tot ist, stellen alle noch mal fest, wie sehr sie ihren Fred Dagg geliebt haben. Hätte man es ihm zu Lebzeiten öfter sagen sollen? Das antipodische „tall poppy“-Syndrom verbietet überschwängliches Lob – wer zu hoch hinauswächst, wird schnell abgesägt. Immer schön auf dem Boden bleiben. Hauptsache egalitär, nicht elitär. Das bekamen auch „Flight of the Conchords“ zu spüren, die Kiwi-Comedy auf Weltniveau produzieren. In der Heimat konnten die beiden Musiker nicht so recht landen, also setzten sie sich erst nach Edinburgh und dann New York ab.

Der Rest ist Geschichte: Eine eigene HBO-Serie, ein Grammy, ein Oscar – FOTC sind der beste Export aus Aotearoa seit Jahrzehnten. Daheim verschmäht zu werden hat der Karriere des Duos enorm geholfen. Das sollte aber bitte kein Ansporn sein, weiterhin Talente klein zu halten. Nächste Woche startet das New Zealand International Comedy Festival. Im Programm auch die „Beste Comedy-Show auf Erden“ – endlich mal unbescheiden. Fred Dagg bekommt echte Nachfolger. Sicher alles Trevors.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Die Welt hat den Kiwis viel zu verdanken: das erste Wahlrecht für Frauen, Bungy-Springer und die Pavlova-Baiser-Torte. Aber als Trendsetter galt mein kleines Völkchen am untersten Rand des Globus‘ bisher eher nicht. Meistens hinken wir Jahre hinterher. Alter Scherz: „What’s the time in New Zealand?“ – „Still 1995“. Doch jetzt setzen wir Weltrekorde: Erstmals wurde hier ein Fluss zur juristischen Person benannt.

Der Whanganui auf der Nordinsel ist der drittlängste Fluss Neuseelands. Von den Maori wird er Te Awa Tupua genannt und tief verehrt. Was war passiert? War jemand in ihm ertrunken und wird er dafür nun verklagt? Kann alles noch passieren, inklusive Schmerzensgeld, denn der Fluss ist jetzt reich. Letzte Woche stufte ihn das Parlament in Wellington als lebende Einheit ein, „mit allen dazugehörigen Rechten und Pflichten“. Das gab’s noch nirgendwo. Indien zog darauf gleich nach und gab – angelehnt an unser Vorbild – den Flüssen Ganges und Yamuna menschlichen Status.

Zum Whanganui gibt es eine tiefe spirituelle Verbindung. Jeder Baum, jeder Berg, jeder See ist für einen Maori genauso wichtig und lebendig wie ein Mensch. Ein bekanntes Sprichwort der Maori, und davon gibt es viele, heißt: „Ich bin der Fluss und der Fluss bin ich.“ Im Wasser tummelt sich außerdem gerne der taniwha – ein Geist, mit dem nicht zu spaßen ist. Aber nicht übernatürliche Kräfte waren bei dem historischen Sieg im Spiel, sondern vor allem teuer bezahlte Anwälte.

Seit 170 Jahren kämpft ein Stamm der Ureinwohner bereits um seine Rechte an dem heiligen Fluss. Es ist der längste Rechtstreit in der Geschichte des Landes – alles im Rahmen der Wiedergutmachungen unter dem „Treaty“, dem Vertrag von Waitangi, der indigene Kultur, Rechte und Landbesitz schützen soll. 80 Millionen Neuseeland-Dollar (über 52 Millionen Euro) bekam der Stamm als Entschädigung, dazu 30 Millionen, um den Fluss wieder flott zu machen. Und noch eine Million für die juristische Abwicklung des Ganzen.

Für Kiwi-Rednecks ist das „politisch-korrekter Wahnsinn“ und rausgeworfenes Steuergeld. Viele der Meckerer sind jedoch genau die Milchbauern, deren Abertausende von Kühen die einst so klaren Flüsse entlang ihrer Weiden mit Gülle verseuchen. Dem Whanganui, der jetzt zumindest auf dem Papier und vor Gericht ein eigenes Leben hat, stehen etliche andere gegenüber, die bald tot sind: voller Algenschleim und Koli-Bakterien. „Clean and green“ – dieses Image hat die Agrarnation sich Kuhfladen um Kuhfladen ruiniert.

Wasser hatte die konservative Regierung bislang „nicht auf dem Radar“ – so drückte es die stellvertretende Premierministerin Paula Bennett letzte Woche aus. Sie meinte jedoch nicht die sterbenden Flüsse, sondern eine Firma aus China: Die will in Zukunft pro Tag fünf Millionen Liter Wasser bei uns abzapfen – umsonst. Denn Wasser ist hier so frei zu haben wie Luft zum Atmen. Das könnte sich bald ändern. Vielleicht redet der Whanganui da ein Wörtchen mit.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Diese paranoiden Superreichen! Erst bauen sie sich Bunker in ihren Luxusvillen in Florida oder Palm Springs, im Falle eines Armageddon. Dort sitzen sie im klimatisierten Privatkino mit Alufolie um den Kopf und Panik-Knopf in der Hand, fürchten den totalen Zusammenbruch und gucken zur Ablenkung „Herr der Ringe“. Dabei fällt der Cent: In Mittelerde, da ist die Welt noch in Ordnung.

Noch nie vorher von gehört, von dieser grünen Insel hinter Australien, außer bei John Oliver. Aber Forellen angeln kann man da, und der Chardonnay ist ganz passabel. Immobilien mit eigenem Wasser und lebendem Frischfleisch in Form von Schafen – das klingt nach guter „doomsday prep“, der Vorbereitung des Ernstfalles. Dazu freundliche Eingeborene. Heile, heile Hobbit! So kommt es, dass der schönste Arsch der Welt von Wall Street bis Silicon Valley plötzlich ein hochkarätiges Fluchtziel geworden ist.

Multimilliardär Peter Thiel, der aus Deutschland stammende IT-Unternehmer und Business-Freund von Donald Trump, wirbelt seit zwei Wochen die Politik mit seinem Neuseeland-Exil auf. Ob Bloomberg oder Financial Times: Alle berichteten, dass der 49jährige sich für fast 10 Millionen Euro als kleines Rettungsboot ein 193 Hektar großes Anwesen am Wanaka-See auf der Südinsel gegönnt hat. Um Aotearoa vor dem internationalen Ausverkauf zu bewahren, darf man das als Ausländer eigentlich nur mit besonderer Genehmigung.

Was jedoch viel spektakulärer ist und erst jetzt ans Licht kam: Das sagenumwobenen Tech-Wunderkind Thiel – Mitgründer von PayPal und früher Facebook-Finanzier – konnte alle bürokratischen Hürden down under überspringen, da er überraschenderweise als einer von 92 gutbetuchten Investoren 2011 die neuseeländische Staatsbürgerschaft bekam. Überreicht im Konsulat in Santa Monica. Das geht aus einem 149-Seiten-Dokument aus Wellington hervor.

Die egalitären Kiwis erbost daran, dass sich Thiel in den fünf Jahren zuvor nur ein paar Mal in seiner neuen Wahlheimat aufgehalten hat. Eigentlich muss man 70 Prozent seiner Zeit dort verbringen, um „citizen“ zu werden. Dafür investierte er in einen Venture Capital Fonds, mit dem er dick abkassierte, und spendete eine Million nach dem Erdbeben in Christchurch. Riecht nach gekauftem Pass. „Ich betone gerne, dass ich kein anderes Land gefunden habe, das mehr im Einklang mit meinen Zukunftsvorstellungen ist als Neuseeland“, erklärte er gestelzt. Seltsam, dass er das bei all der Liebe sechs Jahre lang still für sich behielt. Weil es im Weißen Haus nicht gut ankommt?

Ein xenophobischer Kolumnist rief letzte Woche zum Mob-Angriff auf die betuchten Eskapisten aus Übersee auf: „Explosionen auf euren Super-Yachten“, drohte er, „ein Brandanschlag in eurem kleinen 16-Zimmer-Versteck“, vielleicht gar ein Kidnapping – niemand Neues könne sich hier im Lande unter nur vier Millionen Einwohnern verstecken. Hoffentlich kennt Peter Thiel die Zeile aus dem alten Eagles-Song: Call some place paradise – kiss it goodbye.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Neuseeland ist berühmt für seine Maori, und die sind wiederum berühmt für ihren Haka: das laute Kriegsgebrüll mit Augenrollen und Schenkelklopfen, das vor jedem Rugby-Spiel und auch bei staatstragenden Festivitäten aufgeführt wird. Auch die taz-Redaktion in Berlin versteigt sich auf ihren Jubiläumspartys gerne mal dazu.

Neuseeland ist berühmt für seine Maori, und die sind wiederum berühmt für ihren Haka: das laute Kriegsgebrüll mit Augenrollen und Schenkelklopfen, das vor jedem Rugby-Spiel und auch bei staatstragenden Festivitäten aufgeführt wird. Auch die taz-Redaktion in Berlin versteigt sich auf ihren Jubiläumspartys gerne mal dazu.

Wie kann man diese originellen Töne überall auf der Welt hören, am besten im Büro? Indem man einen Haka-Stift verschenkt, der auf Knopfdruck “kau mate, kau mate” schmettert. Nach Possumfell-Nippelwärmern mit Abstand das originellste Souvenir aus Aotearoa.

Wie kann man diese originellen Töne überall auf der Welt hören, am besten im Büro? Indem man einen Haka-Stift verschenkt, der auf Knopfdruck “kau mate, kau mate” schmettert. Nach Possumfell-Nippelwärmern mit Abstand das originellste Souvenir aus Aotearoa.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Advent geht bei uns anders. Kein Nikolaus, keine Plätzchen oder Oratorien – dafür pausenlos Sekt und Partylaune. Es ist Hochsommer. Man verkleidet sich gerne mit Rentiergeweih und Tannenbaum-Ohrschmuck, dazu „Jingle Bells“ in der Endlosschleife. „Kiwi Christmas“ wird nicht mit Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt eingeläutet, sondern mit einer Art Karnevalsumzug: Anfang Dezember findet die jährliche „Santa Parade“ statt. In Christchurch wurde sie in diesmal zum Show-down.

Seit 22 Jahren fährt dort in der Flottille aus Pappmaché-Kitsch stets ein Wagen voller Cowboys und Indianer mit. Fast so schön wie beim Rosenmontagszug; aber anders als in Köln und Mainz gibt es im bikulturellen Aotearoa deutlich mehr Befindlichkeiten, was die spaßige Ausschlachtung indigener Völker angeht. Wegen Federschmuck und Gesichtsbemalung geriet die Santa-Parade schon im Vorfeld unter Beschuss: Das sei „red facing“ und ebenso schlimm wie „black facing“.

Kulturelle Aneignung ist ein heißes Eisen im Land der Maori und Polynesier. Vor zwei Jahren büßte Neuseelands Modedesignerin Trelise Cooper fast ihren Skalp ein, als sie in einer Modenschau einen Indianer-Kopfschmuck als Accessoire verwendete. Richard Two Bears, ein Ureinwohner Amerikas, der vor 30 Jahren ins Land der langen weißen Wolke umzog, fand die Dekoration beleidigend. Im September musste Disney ein Kostüm aus dem Verkauf ziehen, das die polynesische Tätowierung der Figur „Maui“ aus dem frisch angelaufenen Zeichentrickfilm „Moana“ darstellt.

„Wenn sich weiße Amerikaner als Maori verkleiden würden, mit brauner Schminke im Gesicht und in traditionellem Kostüm, und irgendwo in den USA den Haka aufführten – das wäre absolut unangemessen, oder?“ So argumentiert Michelle Flores aus Christchurch gegen die Wigwam-Show auf Rädern. Die Veranstalter hielten dagegen, dass es sich bei der Kostümierung um den Ojibwe-Stamm in Buffalo drehe, dessen Segen man schon vor Jahren persönlich eingeholt habe. Es gab sogar einen Federschmuck als Geschenk.

Flores‘ Anhänger bombardierten daraufhin die Paraden-Veranstalter mit Emails: Im Zeichen der Solidarität mit den Demonstranten in Standing Rock in Dakota sei diese Zurschaustellung besonders schmerzhaft. Es ging auch um die Detailfrage, ob Stirnbänder politisch korrekt seien. Die hätte man nur in Western benutzt, damit den Stuntmännern nicht die Langhaarperücken vom Haupt rutschen. Warum nicht gleich die Kuhhirten der Prärie mit britischen Kolonialisten ersetzen, und die amerikanischen Ureinwohner mit Maori?

„Der Wagen fährt raus!“, hieß die Gegen-Kampfansage. „Wer das nicht mag, soll nicht hingehen.“ 20 Kinder seien untröstlich, wenn ihr Vehikel dieses Jahr nicht im Umzug dabei sein könne. Der Wagen fuhr zwar raus, aber anders als gedacht: Vorne ein Tipi, dahinter Cowboys, aber kein einziger Indianer. Ein Verteidiger der Rothaut-Fraktion hatte nämlich angedroht, den Wagen in Brand zu setzen. Das nahm man schließlich ernst. Mit Pfeil und Bogen ist nicht zu spaßen.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

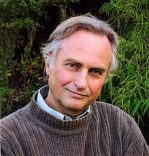

Neuseeland hat wieder ein Erdbeben hinter sich. Ich bin diesmal nur gerührt und nicht geschüttelt. Denn es hat nicht Christchurch erwischt, sondern nur einen kleinen Küstenort, der von Walen und Touristen lebt. Gerührt bin ich auch, weil trotz der Katastrophe die Trump-Flüchtlinge aus Amerika unsere „shaky isles“ als Zufluchtsort wählen. Es ist leider Zeit, sie zu warnen. Aber nicht vor Seismischem, sondern vor Sexisten.

Kaum war Donald Trump im Cowboy-Sattel, da hatte die „Immigration New Zealand”-Webseite innerhalb von 24 Stunden 56.300 Besucher aus Amerika – normal sind 2300 pro Tag. Einer davon muss Richard Dawkins gewesen sein. Der Evolutionsbiologe klagte kurz darauf im „Scientific American“, dass es mit der Wissenschaft der beiden größten englischsprachigen Nationen dank Brexit und US-Wahl bergab ginge. Eine neue geistige Heimat für die intellektuellen Opfer müsse her. „Dear New Zealand,“ schrieb der Autor von ‚Der Gotteswahn‘, „du bist ein zutiefst zivilisiertes kleines Land, mit wenig Einwohnern auf zwei schönen, weiträumigen Inseln. Du sorgst dich um den Klimawandel, die Zukunft der Erde und andere wichtige wissenschaftlichen Themen.“

Es ist selten, dass „zutiefst zivilisiert“ und „Neuseeland“ im gleichen Satz vorkommen. Aber wer will schon den Liebesbriefschreiber bremsen, der sich unsere bescheidene Agrarnation als „Athen der modernen Welt“ wünscht? Die Vorstellung, dass wir die Hoffnung für hochkarätige Trump-Hasser sind, schmeichelt. Die Frage stellt sich nur, ob es etablierte Forscher und Denker sind, denen das flüchtlingsresistente Neuseeland Asyl bieten sollte. Kommen vor all den alten weißen Männern, die sich mit ihren Preisen und Uni-Gehältern überall auf der Welt niederlassen können, nicht erst mal Syrer dran?

„Die einzige Verfolgung, der Dawkins ausgesetzt ist, ist das Augenrollen von Frauen über seine sexistischen Witze – und Moslems, die er angegriffen hat“, lautet die Antwort von Andrew Paul Wood, einem der raren Intellektuellen im Land der Schafe. „Außerdem sind unsere unterfinanzierten Institute nicht besonders attraktiv.“ Was Richard Dawkins auch kaum ahnt: Neuseeland hat auf seinen schönen Inseln prominente Arschgesichter von trumpschem Format. Die warfen in den letzten Wochen so ungeniert mit „locker room“-Sprüchen um sich, dass frau sich auch gerne sicheres Neuland gesucht hätte.

Zuerst TV-Ikone Paul Henry, der Ulrich Wickert der Nation. Der ließ sich im Zuge eines Interviews mehrfach über die „titties“ einer Frau aus, die voll bekleidet am Nebentisch saß. Dann Max Key, der Sohn des Premierministers. In einem Video, das er ins Netz stellte, ruft er einem Radfahrer hinterher: „Echte Männer reiten Frauen!“ Und zu guter Letzt Bischof Brian Tamaki von der „Destiny Church“. Der schiebt das jüngste Erdbeben als Rache Gottes auf „Schwule, Mörder und andere Sünder“. Da fehlt Leonard Cohen umso mehr. Der hatte schon längst Asyl bei uns – und gab in Auckland sein letztes Konzert.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Wie weiß man, dass man im ruhigsten Land der Welt lebt, das weder von Krisen noch Anschlägen gebeutelt wird? Wo die Welt noch so heile ist, dass sich Abscheu und Empörung in Dimensionen entfalten, von denen Europa nur träumen kann? Wenn der Premierminister persönlich Stellung zum Liebesleben eines der größten Sportler nimmt.

Aaron Smith ist Rugby-Star der All Blacks und wahrscheinlich der beste „Halfback“ der Welt. Und damit Halbgott in Neuseeland. Er ist Maori und sieht ziemlich gut aus, wenn er nicht gerade seinen Mundschutz unter der Oberlippe trägt. Sein Tinder-Profil besagt: „Komme weit her aus dem alten kleinen Neuseeland! 27 Jahre jung. Bodenständiger Typ. Mag’s locker, mit Spaß. Liebe Sport und alles im Freien.“

Aaron Smith ist Rugby-Star der All Blacks und wahrscheinlich der beste „Halfback“ der Welt. Und damit Halbgott in Neuseeland. Er ist Maori und sieht ziemlich gut aus, wenn er nicht gerade seinen Mundschutz unter der Oberlippe trägt. Sein Tinder-Profil besagt: „Komme weit her aus dem alten kleinen Neuseeland! 27 Jahre jung. Bodenständiger Typ. Mag’s locker, mit Spaß. Liebe Sport und alles im Freien.“

Mit dieser Selbstbeschreibung versuchte er vor zwei Jahren unter anderem eine Studentin in Schottland zu becircen, die dann aber das Tinder-Treffen im Hotel absagte, als sie erfuhr, dass der Ball-Profi nur 1,71 Meter groß ist. Solche Details wissen wir seitdem. Auch, dass er mal was mit einer Stripperin hatte. Wir wissen also weit mehr von Aaron Smith, als wir wissen sollten. Seit zwei Wochen wissen wir nun auch, dass er Behindertentoiletten nicht nur zum Pinkeln aufsucht. Diese Nachricht hat das alte kleine Neuseeland noch immer nicht ganz verdaut.

Es geschah an einem Sonntag um zwei Uhr mittags am Flughafen in Christchurch. Aaron Smith, in der Ausgehtracht der Nationalmannschaft – kariertes weißes Hemd, schwarze Hose – verschwindet auf der Behindertentoilette. Nicht alleine, sondern mit einer attraktiven fremden Frau. Die nächsten fünf bis zehn Minuten lang hört man von drinnen Geräusche, die nicht nach Wasserlassen oder Händewaschen klingen. Vor der Tür steht ein Ehepaar mit Kind, das diesen Vorfall mit dem Handy festhält – im Sinne der Aufklärung der Öffentlichkeit. Und um Kinder in Zukunft vor sowas zu schützen.

Laut der Augenzeugen kam der Sportler aus dem Klo und stopfte sich dabei das gesponserte Hemd in die Hose. Kurz danach kam seine Begleiterin heraus. Sie wird als „female friend“ bezeichnet. Seine feste Freundin war zuhause. Aaron Smith setzte sich in der Abflughalle zu seiner Mannschaft, als sei nichts gewesen. Als er bald darauf mit dem Team in Südafrika landete, wusste bereits das ganze Land von seinem Fehltritt. Er musste öffentlich Abbitte leisten und wurde für ein Spiel gesperrt.

So weit, so skandalös. Nicht nur jeder Kolumnist und Sportkommentator, der Flughafen Christchurch und Sponsor Adidas hatten ihren Senf dazugegeben. Selbst Premierminister John Key hielt es für nötig, den Klo-Kopulierer väterlich zu schelten: Von der Rugby-Mannschaft sei man anderes gewohnt und Smith als „role model“ daher eine Enttäuschung. Erst nach einer Woche kam eine Anwältin zu Wort. Smith habe demnach jedes Recht, sowohl die Medien wie das Pseudo-Paparazzi-Pärchen zu verklagen, die seine Intimsphäre verletzt haben. Wir warten noch auf eine Rüge der Behindertenverbände.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Endlich in Northland! Meine Recherchereise zu den Maori im hohen Norden beginnt in den Ngawha Pools. Das ist ein Heilbad unter freiem Himmel, rudimentär aus dem nackten Boden gestampft, so gar nicht Baden-Baden. Keine Duschen, nur vier Dollar Eintritt, ein Gefängnis liegt um die Ecke. In dieser urigen Einrichtung treffen sich die schweren Jungs aus dem benachbarten Kaikohe, wo Autowracks in den Vorgärten rosten. Der jährliche Höhepunkt in dieser Gegend ist ein Rennen mit Schrottwagen.

„Lass uns dort um halb zehn Uhr abends treffen“, schlägt mir Hone Mihaka vor. Zum Interview? Die Pools schließen um neun. „Ich habe einen Schlüssel“, simst mir Hone zurück. Er ist Häuptling vom Stamme Ngapuhi. Ein moderner Führer, mit Facebook-Seite und Videokonferenzen. Früher war er mal Gangster. Jetzt ist er ein Star. Der 52-Jährige ist das Aushängeschild des neuseeländischen Ethno-Tourismus, tritt auf Messen in Europa auf und nimmt Kreuzfahrtpassagiere auf seine Paddeltouren im waka, dem originalgeschnitzten Maori-Kanu, mit – in voller Kriegerkluft.

Es ist 21.30 Uhr. Die alten Damen, die die Pools betreiben, haben bereits gewischt und abgeschlossen. Hone Mihaka – klein, stämmig und tätowiert, die grauen Haare fest zum Pferdeschwanz gebunden – steigt vor den Pools aus einem Geländewagen. Von wegen „Schlüssel“.

Der Häuptling winkt mir, linst nach links und nach rechts, dann schlüpfen wir durch den Zaun. Der ist aus ausgedienten Toastbrot-Backformen gezimmert, die rosten nicht. Andere Gestalten folgen im Dunkeln. Hone ist in Sekundenschnelle im Wasser. Wir tunken ein in die pechschwarze, warme Schwefelbrühe. Über uns scheint der Vollmond.

Das Gesicht meines Gegenübers kann ich im Dampf kaum erkennen. Hone redet. Und redet. Es geht auf Mitternacht zu, aber sein Monolog rattert weiter. Das große Maori-Abc. Seine mit Albatrosknochen gestanzten Tattoos, moko genannt, sind keine Dekoration. „Das ist eine eigene Sprache“, sagt er. Jedes Wort spuckt er wie einen Pfeil aus. „Sie lebt durch mich. Wir Maori hatten schon immer eine Schrift, bevor ihr Europäer mit euren Buchstaben ankamt!

Ich will Häuptling Hone hier nicht entzaubern, aber die Streifen und Kringel auf Stirn, Kinn und Nase hat er sich voriges Jahr vor zahlenden Gästen stechen lassen, als Show in einem Hotel in Amsterdam. Auch Richard Branson war angeblich dabei.

„Mein Produkt“, sagt er mehrmals stolz. Er lehnt sich zufrieden zurück an den Beckenrand. Ich glaube, er hält Hof. Hone redet laut, die Gestalten im Nachbarpool schauen rüber. Er hat eindeutig mana– Aura und Ansehen. Lässt er mich vielleicht das moko auf seinem Rücken sehen? Es stellt den nördlichen Zipfel von Aotearoa da. Dort befinden wir uns gerade.

Doch der Häuptling ist zu träge. Oder man bittet ihn nicht einfach. Anstatt sich umzudrehen, winkt er ab: „Kann man sich alles im Internet angucken!“ Zum Abschied gibt’s immerhin einen Nasenkuss. Der Schwefelgeruch hängt noch lange nach.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Mitten in den beschaulichen deutschen Sommerferien möchte ich einmal kurz daran erinnern, wie übel es zur Zeit anderswo auf der Welt zugeht. Bei uns ist nämlich tiefster Winter. Das heißt: Heizdecken, aber keine Zentralheizung, tippen in fingerlosen Handschuhen und überall Ugg-Boots, hoch bis zu den Hüften. Sexy geht anders. Doch viel schlimmer wiegt: Wir warten immer noch auf Schnee.

Nach einem zu trockenen Herbst, der die Farmer zur Verzweiflung brachte, kam jetzt endlich die Wetterwarnung des Jahres: Schnee in Christchurch bis runter auf wenige Meter – und das, obwohl schon die ersten Narzissen sprießen! Ja Wahnsinn. Ab Freitag letzter Woche sollte endlich alles weiß und glatt werden. In anderen Ländern ist Schnee einfach nur Wetter. Hier jedoch heißt eine solche Hiobsbotschaft: Oh Grusel! Der Verkehr bricht unter den ersten zarten Flocken zusammen, denn Winterreifen sind unbekannt. Alles Leben kommt sofort zum Erliegen. Holzvorräte werden daher aufgestockt, Supermärkte hamstermäßig lehrgekauft und noch schnell eine Notration an Wollmützen gestrickt.

Die Kälte-Katastrophe lag also letzte Woche in der Luft, aber auch heimliche Vorfreude: Schneemänner, Skifahren, schulfrei! Am Freitag dann: Heftige Graupelschauer. Kein Schnee. Am Samstag: Strahlender Sonnenschein. Kein Schnee. Auf unserem Wochenmarkt fehlten die Hälfte der Stände, weil alle Angst vor dem Wettereinbruch hatten. Damit war das angedrohte Schneeschauer-Szenario auch schon wieder vorbei, die Kinder enttäuscht, aber das Drama noch lange nicht vom Tisch. Denn keine Nation der Welt, das schwöre ich, beschäftigt sich so intensiv mit den Naturgewalten wie die Kiwis. Ist ja auch sonst nicht viel los hier. Und Flüchtlinge haben wir kaum.

Aber dafür 200 Messstationen für gerade mal vier Millionen Leutchen. Vor den Abendnachrichten läuft auf dem Schirm bereits eine Wetternachricht durch. Nach einer halben Stunde ein kurzer Abriss über die Tagestemperaturen, dann die volle Mete rologen-Message am Ende. Jeder Kiwi kann dir auch ohne Finger im Wind sagen, ob gerade ein „Southerly“ oder ein „Nor’wester“ bläst. Segler kennen die „Roaring Forties“. Und dann gibt es all die verschiedenen Spezialisten im Netz, die ganz gezielte Vorhersagen machen – für die Yachten, für die Bauern, für die Bergsteiger. Das ist wichtig in einer Agrarnation voller Outdoor-Fanatiker, die mal eben auf dem Sonntagsausflug einen Tausender erklimmen.

rologen-Message am Ende. Jeder Kiwi kann dir auch ohne Finger im Wind sagen, ob gerade ein „Southerly“ oder ein „Nor’wester“ bläst. Segler kennen die „Roaring Forties“. Und dann gibt es all die verschiedenen Spezialisten im Netz, die ganz gezielte Vorhersagen machen – für die Yachten, für die Bauern, für die Bergsteiger. Das ist wichtig in einer Agrarnation voller Outdoor-Fanatiker, die mal eben auf dem Sonntagsausflug einen Tausender erklimmen.

Aber daran allein liegt es nicht, dass das Wetter eine abendfüllende kiwianische Wissenschaft für sich ist. Egal, wie langweilig wir als Volk sind – unsere Geographie ist spannend. Denn Neuseeland streckt sich in der Mitte eines riesigen Ozeans lang, mit Alpen als Wetterscheide in der Mitte. Um uns herum toben Wind und Meer. Vom Norden kommt die feuchte Wärme des Äquators, vom Süden der eisige Polarhauch. Turbulenzen überall! Genug geprahlt für heute – Ugg-Boots aus und ab ins Bett, die Heizdecke glüht schon vor.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Während Neuseeland tief im Südhalbkugel-Winterschlaf dämmert, schwappt eine Verbrechenswelle übers Land. Nein, nicht die 35 Pakete an Kokain, die in einer mit Diamanten besetzten Pferdekopf-Skulptur versteckt ins Land geschmuggelt wurden. Der größte Drogenfund in der Geschichte Neuseelands, erst vorletzte Woche passiert. Wir sind wie immer zwanzig Jahre hinterher. Oder schlimmer. Beginnen etwa jetzt erst die verkoksten Achziger down under? Mit Disco und Dauerwelle?

Was viel schwerer in der Kriminalitätsstatistik wiegt, und damit setzen wir weltweit endlich mal einen Trend, sind Avocados. Nicht zum Berauschen – da haben Kiwis ganz andere Gewächse – sondern als Diebesgut. Da die einheimische Ernte dieses Jahr so schlecht ausfiel, kosten manche Avocados umgerechnet vier Euro pro Stück. Davon kann man ganze Familien mit Fish’n Chips satt kriegen. Seit dem Preis-Wucher wird bestialisch geklaut. Nicht im Supermarkt, sondern direkt in den Plantagen, säckeweise. Am Straßenrand wird das grüne Gold dann verhökert.

Ein Foto ging daraufhin durch den Cyper-Space: Eine vermummte Frau aus Auckland vor einem kleinen Avocado-Baum. Sie hat ihn nicht geplündert, sondern gepflanzt. Das Bild ist das neueste Indiz in der Legende, an der seit zwei Jahren im Internet von einer gut gedüngten Spaßfraktion gebastelt wird: dass Gärtnern in Neuseeland streng verboten sei. Nicht Verschwörungstheoretiker sind daran schuld, sondern Reddit. „Mein Freund erzählte mir, dass es illegal sei, in Neuseeland einen Garten zu haben“, lautete dort eine ahnungslose Frage aus Übersee. „Kann es mir jemand erklären? Und bitte keine Hass-Mail, falls das jemanden beleidigt.“

Niemand war beleidigt. Im Gegenteil. Die Gelegenheit, etwas Besonderes zu sein, wollten sich Kiwis nicht entgehen lassen. Glaubt man da draußen in der weiten Welt auch, dass in Aotearoa Hobbits hausen? Und es zu Australien gehört? Den Schmerz über so viel Unkenntnis kann man nur in Stärke verwandeln. Die erste Antwort lautete daher: „Was ist ein Garten? Sorry, bin ein junger Kiwi und hab davon noch nie gehört.“ Dann: „Heilige Scheiße, hab’s gerade gegoogelt. So hübsch. Warum lernen wir darüber nichts in der Schule?”

Der oder die Nächste legte eine Lage Kompost drauf: „Darf man in anderen Ländern Gärten haben? Sind die nicht überall illegal?“ Die Saat ging auf. Seitdem liefern Reddit-Leser eine Story nach der anderen. Über heimlich im Wald angelegte Beete. Über Verhaftungen. Über Großvater, den alten Anarcho, der damals einfach Süßkartoffeln setzte. So lange und so unangefochten zog sich diese Diskussion dahin, dass erst kürzlich jemand in dem Forum entnervt fragte: „Ist das neuseeländische Anti-Garten-Gesetz wahr oder nicht? Ehrlich, ich hab’s satt. Kann mir jemand einfach mal die Wahrheit sagen.“ Die Wahrheit ist wie ein Avocado-Kern. Wenn die Frucht noch nicht reif ist, dann sitzt er fest.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Alle reden von Donald Trump, aber niemand von John Key. Das ist Neuseelands konservativer Premierminister, manchmal auch „Donkey“ (Esel) genannt. Er beginnt seine Sätze gerne mit Plattitüden wie „At the end of the day“, die der Beschwichtigung und Verneblung dienen. Was Trump von sich gibt, ist krasser – jeder kennt die einschlägigen „Trumpisms“ über Frauen, Mexikaner, Moslems. In Neuseeland ist alles eine Nummer kleiner. Hier haben wir die Sprachkategorie „Keyisms“. Die klingen sanfter, haben aber auch brutale Konsequenzen.

Ein Key-ismus bedeutet, aalglatt genau das Gegenteil einer Tatsache zu behaupten, ohne dass die Verdrehung auffällt. „Wir haben die Sache eigentlich gut gemacht“, lobte sich John Key diese Woche. Was er am Montag vollbrachte, und was in all der Orlando-Trauer unterging: Key erhöhte die Flüchtlingsquote. Für eine Verdopplung trommeln hier seit letztem Jahr emsig Organisationen wie „Doing our bit“. Neuseeland, eines der sichersten und friedlichsten Länder der Welt, wo gerade mal ein Mensch auf 17 Quadratkilometer kommt, nimmt in Zukunft mehr Flüchtlinge auf. Es sind aber nur 250 mehr, von schlappen 750 pro Jahr auf 1000. Von wegen doppelt. Und das auch erst ab 2018.

Grant Bayldon, Vorsitzender von Amnesty International in Neuseeland, nannte Keys Entscheidung „absolut beschämend angesichts der größten humanitären Krise der Welt.“ Neuseeland sitzt im UN-Sicherheitsrat, aber seit dreißig Jahren wurde die Flüchtlingsquote in Neuseeland nicht erhöht. Wir stehen an schlapper 87. Stelle der Länder, die gemessen an ihrer Einwohnerzahl die meisten Flüchtlinge aufnehmen. Daran haben auch die früheren linken Staatsoberhäupter nichts geändert – wie Helen Clark, die sich gerade als Generalsekretärin für die UN zu profilieren versucht. John Key ist Sohn einer jüdischen Immigrantin aus Österreich, die vor Hitler ins gelobte Aotearoa flohen. Aber statt für Flüchtlingshilfe pumpt er lieber 20 Millionen Dollar seines Jahresbudgets ins Militär.

Immigrationsminister Michael Woodhouse begründete die Entscheidung damit, dass die syrischen Flüchtlinge weder Englisch sprechen noch Arbeit finden würden. Man müsse nur auf Australien schauen, die hätten „einiges zu erklären“, da sie dreimal so viele „refugees“ aufnehmen. Erklären müssen die Australier sich in der Tat. Dafür, dass sie „boat people“ in menschenunwürdigen Lagern auf Pazifik-Inseln wie Nauru unterbringen. Und sechs Millionen Dollar Steuergelder dafür ausgeben, einen Propaganda-Film voller Ertrinkender und Hoffnungsloser namens „The Journey“ (Die Reise) zu drehen. Der wurde bereits in Afghanistan gezeigt und dient allein dem Zweck, potentielle Asylbewerber abzuschrecken.

Nicht nur seine erbärmliche Flüchtlingsquote hat Neuseeland dem großen Nachbarn voraus: Aotearoa ist das einzige westliche Land, in das man weder auf dem Land- noch dem Seeweg illegal hineinkommt. Das freut viele Kiwis. Volkes Stimme ist in allen Umfragen eindeutig: Refugees? Bitte draußen bleiben und lieber ertrinken.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Es wird dunkler bei uns im Land der langen weißen Wolke – nicht nur, weil es in Neuseeland langsam Winter wird. Der Trend zum Verbieten, Kontrollieren und Abschaffen geht unaufhaltsam weiter. Mit Inspektor Hundekacke allein, von dem ich bereits berichtete, ist es nicht getan. Jetzt sind auch die letzten Freiheiten down under in Gefahr. Droht uns der Polizeistaat mit Männern in Pluderhosen?

Meine Lieblingshauptstadt Wellington hat sich gerade von seiner schlechtesten Seite gezeigt. Die Stadtverwaltung hat vor, dort in Zukunft das Betteln zu verbieten. In Wellington ist das ein reger Geschäftszweig, weil dort landesweit am großzügigsten in die Hüte geworfen wird. Wie gesagt, ein sympathisches Pflaster. Eine Studie hatte jedoch im letzten Jahr ergeben, dass drei Viertel der Städter dagegen sind. Die Erkenntnis hat 50.000 Dollar gekostet. Zwei Jahre zuvor hatte sich ein Think-Tank ein karitatives Projekt ausgedacht, um die Bettel-Spenden lieber in Sinnvolleres umzumünzen. Diese Aktion hat 30.000 Dollar verschlungen.