Netzwerk

Mitglieder

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

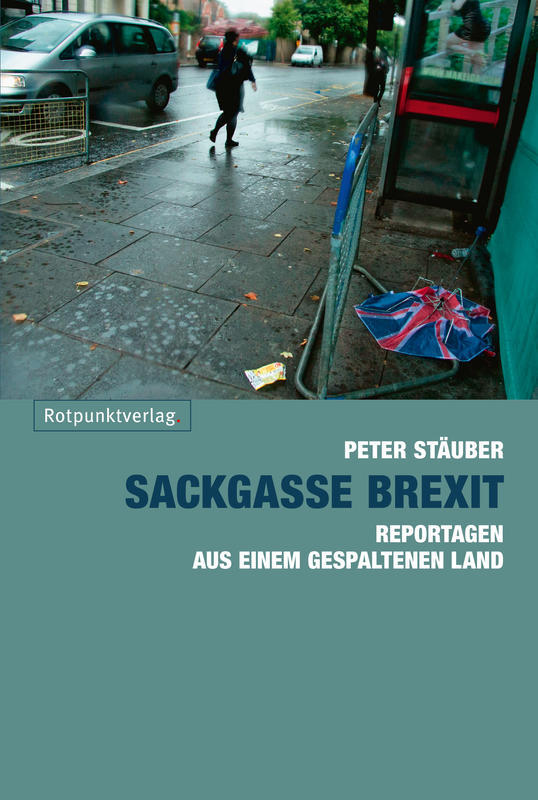

Für die britische Regierung wird die Brexit-Saga zunehmend zum ernsthaften Problem: Das Land wird bereits im Frühling 2019 aus der EU austreten, aber gestritten wird noch immer genauso intensiv wie während der Referendumskampagne. Ohne auf die Ursachen für das folgenreiche Votum einzugehen, wird das Land keine Lösung für die derzeitigen Probleme finden. Die gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Wurzeln des EU-Austritts beschreibt Peter Stäuber in seinem neuen Buch „Sackgasse Brexit“. Seine Reportagen zeigen ein Land zwischen boomender City und vergessener Peripherie, zwischen Wirtschaftswahn und sozialem Elend – und sie zeigen Möglichkeiten auf, wie die gespaltene Gesellschaft zusammenwachsen könnte. Die Buchvernissage findet am 3. Oktober in Zürich statt. Zentrum Karl der Grosse, Kirchgasse 14, 19.30 Uhr.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Weltreporter und UN-Korrespondent Marc Engelhardt hat für sein Buch „Weltgemeinschaft am Abgrund“ den Schweizer Medienpreis Prix Nicolas Bouvier erhalten. Die Jury lobte die tiefgehenden Recherchen des Autors über die Vereinten Nationen, denen gerade in der gegenwärtigen Krise des Multilateralismus eine große Bedeutung zukomme.

http://www.christoph-links-verlag.de/index.cfm?view=3&titel_nr=984

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Der Axel-Corti-Preis ging dieses Jahr an Weltreporter Karim El-Gawhary. Bei seiner Dankesrede für den österreichischen Fernsehpreis der Erwachsenenbildung erinnerte der Nahost-Korrespondent daran, dass sich niemand aussucht, wo er geboren wird und welchen Pass er dadurch zufällig erhält. Die meisten Menschen auf dieser Welt können nicht hinreisen, wo sie wollen. Sie haben auch keinen freien Zugang zu unabhängigen Medien. Daher empfindet El-Gawhary es als „unheimlich großes Privileg öffentlich-rechtlich für Sie alle zu arbeiten, sozusagen Ihnen allen zu gehören“. Und ruft dazu auf, dass wir uns dieses Privileg von niemandem wegnehmen lassen sollten.

Link: https://www.facebook.com/weltreporter/videos/2439909616025424/

Mehr News, Geschichten und Anekdoten von den Weltreportern erfahren Sie in unserem monatlichen Newsletter

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Das neue Magazin der Weltreporter (Foto: Bomsdorf).

Mehrfacher Bürgermeister einer Millionenmetropole, Jurist, Präsident – und bekennender Killer. Der philippinische Staatschef Rodrigo Duterte trägt eine skurrile Ansammlung an Titeln. In gut zwei Wochen wird er 73 Jahre alt, dann dürfte seine tödliche und unmenschliche Politik gegen das Drogenelend seines Landes wieder etwas mehr Aufmerksamkeit bekommen.

Hilja Müller, unsere Weltreporterin in Peking, die zuvor neun Jahre in Manila gelebt hat, beobachtet die Lage im Land schon seit langem aus der Nähe. Über den Staatschef schreibt sie:

“Duterte hat der Kriminalität den Kampf angesagt. Er ordnet auch Erschießungen an – und zerstört so Familien. Seine Anhänger sind begeistert.”

Hilja Müllers ganze Geschichte, für die sie Angehörige von Opfern von Duettes gewaltsamen Kampf gegen die Drogen getroffen hat, steht im Rekorder, dem neuen Magazin der Weltreporter. Über die weiteren Geschichten informieren wir Sie ebenfalls in unserem Blog.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Zeitgleich mit Deutschland haben wir im Land der grünen Hoffnung gewählt, und genauso perplex sind wir jetzt. Die AfD hat es auch bei uns aufs Podium geschafft, nur heißt sie hier NZ First. Ist gleich: Winston Peters. Der Anführer der Rechten, die sich als Zentristen sehen, ist eine One-Man-Show mit Dauerpublikum – und Neuseelands Königsmacher. Ende dieser Woche, wenn die letzten Stimmen aus dem Ausland gezählt sind, will er sich endlich entscheiden, mit wem er ins Parlamentsbett steigt. Solange spielt er Diva.

Da Winston Peters das Zünglein an der Waage der neuen Regierungsbildung ist, becircen ihn zur Zeit gerade Labour- und National-Partei. Das grelle Rampenlicht nutzt der Populist jetzt, um die ach so bösen Medien zu verteufeln, die sich so gar nicht damit abfinden wollen, dass er ein xenophober Rassist ist. Da hilft auch nicht, dass er Maori ist und sogar mal neuseeländischer Außenminister war. Indigene Abstammung und internationales Parkett schützen eben nicht vor Ausländerhass. Oder genauer gesagt: Asiaten-Bashing.

Der Frauenheld und Sprücheklopfer, trinkfreudig und stets gut frisiert, legte schon einst bei der Wahl 1996 seine wahre Gesinnung bloß. Chinesische und koreanische Einwanderer bezeichnete er als „Asian Invasion“, die gelbe Flut. Neuseeland sei die „letzte asiatische Kolonie“ und bald „nicht mehr wiederzuerkennen“. Laufe man die Dominion Road in Auckland entlang, müsse man sich fragen, ob man nicht im Ausland gelandet sei – nur chinesische Lokale. Hallo, Pegida!

Peters ist zwar kein Freund anderer Kulturen, hat aber ein Herz für den „besten Freund des Menschen“. Hundezüchter, die Tiere nach Asien importieren, wo sie als Aphrodisiakum verspeist würden, nannte er „Monster“. Und gegen die „importierte kriminelle Aktivität“ von Einwanderern, die „Chaos“ im heilen Aotearoa erzeuge, forderte er eine Polizei-Spezialeinheit.

Als Winston Peters Neuseeland als Außenminister vertrat – nicht der ideale Job für Fremdenfeinde – da schwieg er, als sein damaliger Stellvertreter einer Parlamentarierin zurief: „Geh zurück nach Korea!“ Er schwieg auch, als ein anderer NZ-First-Abgeordneter gegen „frauenfeindliche Höhlenmenschen aus Wongistan“ wetterte. Er meinte Moslems.

Die Liste geht weiter, getopt durch Peters’ legendären Scherz „Two Wongs don’t make a white“ („zwei Schlitzaugen machen keinen Weißen“) – eine total lustige Verdrehung von „two wrongs don’t make a right“. Es ging dabei um den zunehmenden Landbesitz von Chinesen in Neuseeland. Die Journalisten, die nicht mitlachen konnten, waren in den Augen des Spitzenpolitikers „die politisch-korrekte Nazi-Polizei“. Quasi Lügenpresse.

Vorerst letzter Akt von Winston Peters, bevor er die neue Regierung mitbestimmen darf: Er will verhindern, dass Sikhs in seiner Heimat mit einem traditionellen Dolch herumlaufen können. Da hört für ihn Religionsfreiheit auf. Jetzt warten wir darauf, dass er eine Jagdhund-Krawatte trägt.

Vorerst letzter Akt von Winston Peters, bevor er die neue Regierung mitbestimmen darf: Er will verhindern, dass Sikhs in seiner Heimat mit einem traditionellen Dolch herumlaufen können. Da hört für ihn Religionsfreiheit auf. Jetzt warten wir darauf, dass er eine Jagdhund-Krawatte trägt.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Khadija Ismayilova (Foto: Right Livelihood Award)

Journalistenpreise gibt es viele, Nobelpreise wenige. Und dann gibt es da noch den Alternativen Nobelpreis des Schweden Jakob von Uexküll, offiziell heißt die Ehrung Right Livelihood Award. In diesem Jahr wird damit unter anderem eine Journalistin ausgezeichnet: Adija Ismayilova aus Aserbaidschan. Das hat auch mit Deutschland zu tun.

Ismayilova erhält die Auszeichnung „für ihren Mut und ihre Hartnäckigkeit, Korruption auf höchster Regierungsebene durch herausragenden investigativen Journalismus aufzudecken“, wie es seitens des Right Livelihood Awards heißt. “Ich nehme die Auszeichnung im Namen aller Journalisten und Verteidiger der Menschenrechte in meinem Land an, die trotz schwierigster Bedingungen unermüdlich weiterarbeiten”, lässt sich Ismayilova zitieren. Als Weltreporter wissen wir, es braucht mehr dieser Journalisten. Überall.

Laut Right Livelihood Award ist “Khadija Ismayilova ist die bedeutendste investigative Journalistin Aserbaidschans. In den vergangenen zehn Jahren hat ihre Berichterstattung den Umfang der korrupten und lukrativen Geschäfte der herrschenden Elite Aserbaidschans dokumentiert, in die auch Familienmitglieder von Präsident Aliyev involviert sind.

Sie hat Beweise für Korruption auf höchster Regierungsebene gefunden, die auch multinationale Unternehmen wie TeliaSonera betrafen. Ihre Recherchen und Dokumentationen zeigen auf, wie der Reichtum der Nation geplündert und ins Ausland geschleust wird. Mit dem Geld werden zum Beispiel europäische Politiker beeinflusst, wie der aktuelle Fall der CDU-Bundestagsabgeordneten und Vorsitzenden der Deutsch-Südkaukasischen Parlamentariergruppe Karin Strenz zeigt: Die Politikerin äußerte sich gegen hohe Zahlungen aserbaidschanischer Lobbyfirmen positiv über das Regime, lobte im Gegensatz zur OSZE-Beobachtermission die Wahlen 2010 und stimmte als einzige deutsche Abgeordnete im Europarat gegen eine Resolution zur Freilassung politischer Häftlinge in Aserbaidschan. Gegenüber dem Deutschlandfunk sagte Ismayilova: “Solche Leute ermöglichen es dem Regime, unsere Freiheit zu unterdrücken und uns ins Gefängnis zu bringen.“

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Rechtspopulistische Parteien sind keine Neuheit in nationalen Parlamenten. In Dänemark sitzt die Dansk Folkeparti (DF), die Dänische Volkspartei, schon seit fast 20 Jahren im Folketinget.

Das muss man erstmal schaffen: Parteigründung 1995, erstmals ins Parlament eingezogen 1998 – und in der Opposition de facto Regierungsmacht 2001 bis 2011 sowie seit 2015. Die Dänische Volkspartei ist seit langem ein bedeutender Faktor in der dänischen Politik – sehr zum Schaden vor allem der Sozialdemokraten. „Die DF hat ihnen Themen weggenommen. Seit sie aber bereit sind, auch strammere Integrations- und Flüchtlingspolitik zu diskutieren, stabilisiert sich die Lage der Sozialdemokraten“, urteilt Kasper Hansen, Professor für Politikwissenschaft an der Uni Kopenhagen.

Die DF ist auch so stark geworden, weil die klassischen Parteien lange nicht über Herausforderungen der Migration reden wollten und es versäumt haben, ihre eigenen Lösungsvorschläge zu präsentieren. Nun treibt die Partei Sozialdemokraten wie Konservative vor sich her.

Aus dem Erfolg der Rechten in Dänemark kann gelernt werden. Vor allem, dass Wähler nicht technokratisch von oben herab behandelt werden wollen, dass sie und nicht nur die Politik Agenda setting betreiben wollen und dass es nicht viel nutzt, irgendwann auf einmal die harte Linie der Rechten quasi zu kopieren. Was der langanhaltende und fast stetig größer werdende Erfolg der Dänischen Volkspartei über den Umgang mit der AfD und deren Wählerpotenzial lehren kann, habe ich in einem längeren Beitrag für “Internationale Politik und Gesellschaft” erläutert. Online hier zu lesen.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Soll keiner sagen, er hätte es nicht gewusst. Seit Jahren zanken sich die katalanische Regierung Generalitat und die Zentralregierung in Madrid um ein Referendum über die Unabhängigkeit der Region im Nordosten. Keine Seite wich von ihrer Maximalforderung zurück: Barcelona setzte auf „Referendum, si o si“; Madrid hielt am „Ist rechtlich nicht möglich“ fest und verweigerte politische Zugeständnisse jeder Art.

Vor dem Büro des katalanischen Vizepräsidenten demonstrieren Unabhängigkeitsbefürworter gegen Festnahmen

Jetzt spitzt sich die Lage von Tag zu Tag zu. Mit der Organisation des für den 1. Oktober angesetzten , umstrittenen Referendums beaufragte Beamte der katalanischen Regionalregierung wurden zeitweise verhaftet. Madrid sendet 5000 Beamte der Policia Nacional und der Militärpolizei Guardia Civil, an die viele noch ungute Erinnerungen aus der Franco-Zeit haben, in die renitente Region und stellte auch die autonome, katalanische Landespolizei Mossos d’Esquadra unter zentralstaatliches Kommando. Und auf den Straßen rufen die Menschen „Raus mit den Besatzungskräften“. Die Hafenarbeiter weigern sich, die auf zwei Kreuzfahrtschiffen untergebrachten spanischen Polizisten zu beliefern und veranstalten frühmorgendliche Hupkonzerte. Dass das umstrittene Referendum stattfindet, ist so gut wie ausgeschlossen: Die Wahlkommission hat sich aufgelöst, Wahlzettel und -listen wurden beschlagnahmt. Unter diesen Bedingungen ist höchstens irgendeine Art von Protestwahl möglich.

Das politische Klima aber wird auf Jahre vergiftet bleiben. Ich habe in den letzten Tagen mit vielen Menschen gesprochen, die mit dem Traum von einer unabhängigen katalanischen Republik eigentlich nicht viel am Hut hatten, jetzt aber wütend und empört über das Verhalten aus Madrid sind. Schlechter hätte die Regierung Mariano Rajoy die Katalonienfrage nicht lösen können.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Wahrscheinlich hat’s im deutschen Wahlkampf niemand mitbekommen, aber wir fuehren gerade auch einen. Ja, Zufaelle gibt’s: Wir waehlen sogar fast am selben Tag. Im Gegensatz zum Bratwurstland ist in Kiwi Country eigentlich schon klar, wer diesen Samstag gewinnen wird – wenn uns kein Schwein beisst, das Lippenstift traegt.

Aber keine voreiligen Prognosen. Denn was im August passierte, konnte auch niemand vorhersehen: Drei SpitzenpolitikerInnen verschwanden ploetzlich von der Buehne. Ein Erdrutsch mit Shitstorm, wie ihn das politisch eher schlaefrige Neuseeland noch nicht erlebt hat. Angefangen hatte es mit Meteria Turei an der Spitze der Gruenen.

Turei ist Maori-Vorzeigefrau mit untypischer Geschichte: ohne Schulabschluss, junge Alleinerziehende, Kuechenhilfe – aber brachte es zum vollendeten Jura-Studium. Ein „working class hero“. Im Juli beichtete sie dann ploetzlich eine Jugendsuende. Als sie in den 90ern Sozialhilfe kassierte, machte sie falsche Angaben ueber ihre Wohnsituation, um finanziell ueber die Runden zu kommen. Fuer viele wurde sie damit zur Maertyrerin.

Doch es kam noch was nach. Meteria Turei hatte sich damals auch unter einer falschen Adresse angemeldet, um den Wahlkreis zu wechseln. Das war dann selbst ihrer Partei zuviel. Tureis Schummel-Vita zwang sie zum Abtritt, die Gruenen sackten auf ein historisches Tief. Nebenbei schmiss Peter Dunne das Handtuch – mit 33 Dienstjahren Neuseelands zaehester Politiker und Kopf der Mini-Partei United Future.

Als das Wahl-Chaos fast perfekt war, ging die groesste Bombe hoch: Andrew Little, farbloser Spitzenkandidat der Labour-Partei, warf einen Blick auf die desastroesen Umfragen und haute anderthalb Monate vor der Wahl in den Sack. Und damit brach in Aotearoa „Jacindamania“ aus: Auftritt von Jacinda Ardern, gerade mal 37 und nebenbei DJ. Quasi ueber Nacht wurde sie das neue Fraeuleinwunder der Linken, wenn man sowas ueberhaupt noch sagen darf.

Was man ganz sicher nicht sagen oder stellen sollte, ist die Baby-Frage. Als Ardern in ihrem ersten TV-Interview von einem altbackenen Moderator gefragt wurde, ob sie vielleicht im Amt schwanger werden koennte, kanzelte sie den Mann so souveraen ab, dass ihre alle Frauenherzen zuflogen. Ploetzlich wurde der tranige Wahlkampf wieder sexy. Arderns Freund gab ein spassiges Radio-Interview mit Rollenverteilung, in dem er sich den typischen Fragen an Politikergattinnen zu Hobbys und Frisoer stellte.

Jeder Hype hat seinen Spielverderber: Gareth Morgan, philantropischer Millionaer, der mit seiner pragmatischen Opportunities Party den Gruenen ernsthaft Konkurrenz macht, erlaubte sich einen Faux-Pas. Jacinda Ardern sei nichts anderes als „lipstick on a pig“: das rostige Schiff Labour mit hellem Anstrich, aber dennoch morsch. Auf deutsch haette man es „Zuckerguss auf der Scheisse“ genannt, was fuer Gareth Morgan besser gewesen waere. Jetzt steht er wegen des Lippenstift-Bonmots als Sexist da.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Oslo am norwegischen Nationalfeiertag, 17. Mai 2017 (Foto: Bomsdorf)

Heute ist Wahltag – in Norwegen. Gut zwei Wochen vor der Bundestagswahl bemüht sich Ministerpräsidentin Erna Solberg um Wiederwahl. Die Chancen der konservativen norwegischen Regierungschefin stehen nicht ganz so gut wie die von Angela Merkel. Die aktuelle Minderheitsregierung aus Solbergs Høyre (H) und der rechtsliberalen bis rechtspopulistischen Fremskrittspartiet (Fortschrittspartei, FrP) würde laut öffentlich-rechtlichem Sender NRK eine hauchdünne Mehrheit erzielen. So hauchdünn, dass diese alles andere als gewiss ist. Zumal die zwei Parteien, die die Koalition stützen nicht so begeistert sind, mit FrP zusammenzuarbeiten. Details dazu in meinem Beitrag für die aktuelle Ausgabe von Das Parlament (37/2017) und hier:

Dabei stehen die Wirtschaftsdaten auf Wiederwahl. Gemäß der Theorie, dass in stabilen ökonomischen Zeiten eine Regierung bestätigt wird, dürfte Erna Solberg sich eigentlich keine Sorgen machen. “Unsere Partei hat Norwegen durch den schlimmsten Ölpreisfallin 30 Jahren gesteuert. Nun ist es wichtig, dass die Modernisierung Norwegens nicht stoppt”, so die Ministerpräsidentin in der Zeitung Aftenposten des Landes, das für Deutschland einer der wichtigsten Energielieferanten ist.

Tatsächlich kann die Regierungschefin darauf verweisen, dass das ohnehin wohlhabende Norwegen dabei ist, die leichte ölpreisbedingte Krise hinter sich zu lassen. Seit einem Jahr fällt die Arbeitslosigkeit laut Statistikbehörde SSB wieder und hat zuletzt 4,3 Prozent erreicht. Das pro-Kopf-Einkommen liegt in Kaufkraft berechnet 50% über dem EU-Schnitt und Anfang des Jahres verkündete die UN sogar, dass in Norwegen die glücklichsten Menschen leben.

Glücklich, aber unentschieden, könnte man sagen. Denn trotz dieser Daten sind die Parteien des “Blauen Blocks” rechts der Mitte unter Führung von Solberg in den Umfragen in etwa gleich auf mit der sozialdemokratischen Arbeiterpartei und deren Partnern. In Norwegen werden häufig Minderheitsregierungen eingegangen. So koalierte Solbergs Høyre in der nun zu Ende gehenden Wahlperiode nur mit der rechtsliberalen bis rechtspopulistischen Fortschrittspartei (FrP). Die beiden ließen sich von der christlichen Volkspartei KrF und der sozialliberalen Venstre V stützen. Gemeinsam kommen sie allenfalls auf eine hauchdünne Mehrheit und dabei ist noch nicht einmal sicher, ob KrF und V den Sprung über die Sperrgrenze von 4% schaffen.

Offiziell koalieren wollen die beiden mit der derzeitigen Regierung ohnehin nicht. Sie stören sich an der FrP. Vor allem deren Einwanderungs- und Integrationsministerin Sylvi Listhaug ist dafür bekannt, gegen Migranten zu polemisieren. Ihre heftigen Kommentare erwecken für KrF-Chef Knut Arild Hareide den Eindruck, dass sie den integrierenden Teil ihrer Arbeit vergessen habe. “Wenn Integration gelingen soll, ist Vertrauen sehr wichtig, das muss sie schaffen und Radikalisierung und Ausgrenzung verhindern”, so Hareide in der Zeitung Dagbladet.

Lange sah es so aus, als würde FrP daunter leiden, an die Regierung gekommen zu sein. In den meisten Umfragen seit der Wahl vor vier Jahren lag die Partei weit unter dem Wahlergebnis von 16,3%, meist gar nur bei rund 12% oder weniger. Es sah also aus, als habe sich einmal mehr bewahrheitet, dass populistische Oppositionsparteien an Unterstützung verlieren, wenn sie eingebunden werden und Verantwortung übernehmen müssen (generell zur rechten im Norden hier in meinem Beitrag für das Berlin Policy Journal / IP). Doch zuletzt hat FrP wieder aufgeschlossen und könnte das Ergebnis von vor vier Jahren gar knapp übertreffen während Høyre voraussichtlich etwas auf um 25% abfällt.

Nicht nur die Grundlinien der Integrationspolitik, auch bei den Themen Öl und Klima gibt es unter den vier Parteien des “Blauen Blocks” Uneinigkeit. So fordern KrF und V, dass vor den Lofoten-Inseln auch in Zukunft nicht nach Öl gebohrt wird. Weil sowohl die Natur als auch die Ressourcenwirtschaft in Norwegen besonders wichtig sind, ist dies seit Jahren ein zentraler Streitpunkt, der aber immer dringlicher wird. Denn mit der Erschließung neuer Gebiete steigt die Chance länger eine reiche Ölnation zu bleiben.

Links der Mitte gibt es den selben Streit. Dort steht die Arbeiterpartei Ölbohrungen vor den Lofoten am offensten gegenüber. Das aber dürfte nicht der Grund dafür sein, dass die Partei vermutlich eines der schlechtesten Wahlergebnisse ihrer Geschichte erzielen wird. Ein Problem für die Sozialdemokraten ist, das deren Lieblingsthema Beschäftigung für die Wähler angesichts der guten Arbeitsmarktlage nicht nur nicht so relevant ist, sondern sie dort Høyre Umfragen gemäß auch mehr zutrauen. Obwohl Norwegen eine kleine Grenze zu Russland hat, spielt das Verhältnis zu dem Nachbarn im Wahlkampf keine wirkliche Rolle.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Ein Abend mit den Weltreportern in Hamburg am Freitag, 30. Juni 2017, 19 Uhr

Putin, Erdogan, Merkel, Trump, Juncker und all die anderen Mächtigen an einem Tisch: Probleme gäbe es für die Staats- und Regierungschefs der G20-Staaten Anfang Juli genug zu lösen. Beispiele gefällig? Klimaschutz: Den hat der US-Präsident gerade aufgegeben. Ein Ende von Krieg und Chaos: Nicht nur Saudi-Arabien heizt die Lage global weiter auf. Der Kampf gegen Ungleichheit und Armut: Doch die Europäer wollen nur, dass die Armen bleiben, wo sie schon immer waren. Vor dem G20-Gipfel in Hamburg gibt es nichts als Fragezeichen.

Putin, Erdogan, Merkel, Trump, Juncker und all die anderen Mächtigen an einem Tisch: Probleme gäbe es für die Staats- und Regierungschefs der G20-Staaten Anfang Juli genug zu lösen. Beispiele gefällig? Klimaschutz: Den hat der US-Präsident gerade aufgegeben. Ein Ende von Krieg und Chaos: Nicht nur Saudi-Arabien heizt die Lage global weiter auf. Der Kampf gegen Ungleichheit und Armut: Doch die Europäer wollen nur, dass die Armen bleiben, wo sie schon immer waren. Vor dem G20-Gipfel in Hamburg gibt es nichts als Fragezeichen.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Geschlechterkampf Munch-Raum im Frankfurter Stäfel (Foto: Bomsdorf)

Geschlechterkampf Munch-Raum im Frankfurter Stäfel (Foto: Bomsdorf)

In der aktuellen Ausstellung Geschlechterkampf im Frankfurter Städel Museum ist gleich ein ganzer Raum fast nur mit Bildern des Norwegers Edvard Munch gefüllt. Die Schau habe ich zuerst zur Eröffnung im November gesehen, damals mir den Katalog aber nicht genau genug angeschaut. Jedenfalls war mir nicht aufgefallen, dass dadrin auch Donald Trump gedankt wurde! Der war damals noch nicht US Präsident. Das war auch gar nicht entscheidend für den Dank, denn, so das Kuratoren-Duo aus Felicity Korn und Felix Krämer: „Bei der Vorbereitung unserer Ausstellung mussten wir häufig erklären, weshalb eine Ausstellung zum Geschlechterkampf in der Kunst zwischen 1860 und 1945 wichtig ist und dass es sich bei der Problematik weiterhin um eine gesellschaftliche Realität handelt. Durch seine Äußerungen im US-Wahlkampf hat Donald Trump – unfreiwillig – zahlreiche dieser Skeptiker überzeugt, dass der Geschlechterkampf ein hochaktuelles Thema ist.“

Deshalb also gebührte ihm zugegebenermaßen etwas ironisch Dank. Ähnlich überraschend wurde übrigens Justizminister Heiko Maas gedankt und noch ein paar weiteren. Wer sich nicht nur für Kunst interessiert, sondern auch für aktuelle gesellschaftliche und politische Diskussionen, wird sich denken können, warum. Und natürlich danken die beiden einigen auch ernsthafter. Dazu habe ich nach meinem zweiten Besuch der Ausstellung Ende Januar eine ganz kleine Geschichte für The Art Newspaper geschrieben, zu lesen hier. Zur Ausstellung geht es hier.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Ich weiß nicht, ob ich mich jemals daran gewöhnen werde diese Worte zu schreiben: US-Präsident Donald Trump. Egal, in wenigen Tagen ist es soweit. Und es gibt viele Gründe, sich große Sorgen nicht nur um die USA zu machen.

Ich erlebe die direkten Konsequenzen unter anderem, wenn ich in einer Schule jungen Autoren als Tutorin helfe und wir einen Großteil unserer Zeit damit verbringen, auf Ängste von Jugendlichen einzugehen. Sie befürchten, dass sie selbst oder ihre Eltern bald abgeschoben werden, weil sie keine Papiere haben. Diese Ängste sind hervorragendes Material für Geschichten, die Mitgefühl, Wut und Verständnis auslösen. Sie sind keine gute Grundlage für konzentriertes Lernen und produktive Pläne.

Was mir Mut macht: Kalifornien wird ein Bollwerk gegen eine Regierung sein, die Umweltschutz-Regulierungen und universelle Krankenversicherung abschaffen will, die ankündigt, Millionen von Menschen abzuschieben, auszugrenzen und eine Mauer zu bauen.

Zwei Geschichten, die ich in den vergangenen Wochen innerhalb und außerhalb des Westküstenstaates recherchierte, haben außerdem meinen Optimismus geschürt.

Da war zuerst mein Besuch im Standing Rock Camp von North Dakota. Aus einer kleinen Ansammlung von Zelten und Tipis wurde ein Lager, in dem zeitweise mehr als 7000 Menschen friedlich gegen die Dakota Access Pipeline demonstrierten. Bis heute kommen an der Flussmündung von Missouri und Cannonball River Jung und Alt zu Gebeten, Zeremonien und Gesängen zusammen. Hier haben erstmals US-Kriegsveteranen die ersten Völker der USA um Vergebung für Zerstörung ihrer heiligen Stätte und ihrer Kultur.

Der Chef der Pipeline Firma Energy Transfer Partners hat angekündigt, weiter zu bauen. Er rechnet damit, dass er die Genehmigung zur Vollendung seines Projekts bekommt, sobald Trump das Amt übernimmt. Gegendemonstranten bezeichnet Kelcy Warren lachend als naiv. Der Milliardär aus Texas hat mehr als 100 tausend Dollar in Trumps Wahlkampf investiert, der will die Förderung von fossilen Brennstoffen verstärken, der ehemalige Exxon-Chef wird vermutlich Außenminister und Rick Perry, ehemaliger Gouverneur von Texas, wird Energieminister. Perry ist im Vorstand von Energy Transfer Partners.

Und warum genau macht mich das optimistisch?

Weil trotz alledem – oder genauer gesagt: gerade deshalb – die Bewegung zusammenhält, weiter Zulauf bekommt, die Unterstützung für das Standing Rock Camp nicht nachlässt und weil Menschen aus aller Welt in das eiskalte North Dakota kommen, auch um von dem Vorbild für gewaltlosen Widerstand zu lernen. Mir sagte einer der Älteren, Lakota Johnnie Aseron, dass wir alle Gesprächskreise gründen sollten, um gemeinsam zu überlegen, wie wir am besten mit verschwindenden Rohstoffen und wachsender Bevölkerung umgehen. Ich habe viele junge Leute getroffen, die genau das tun wollen, die füreinander einstehen, über gemeinsame Werte diskutieren und nach ihnen handeln. Sie sind entschlossen, die Veränderungen herbeizuführen, die ihnen keine Wahl und keine der bestehenden Parteien gebracht hat. Das macht mich optimistisch.

Dann kam vergangenes Wochenende: nicht nur protestierten im ganzen Land Tausende gegen die Abschaffung der Krankenversicherung und gegen Diskriminierung, für soziale Gerechtigkeit, Umweltschutz und Pressefreiheit. Ich interviewte eine Woche vor der Amtseinführung von Donald Trump Drehbuchautor, Regisseur, Schauspieler und Theaterdirektor Tim Robbins über die Aufgabe von Kunst in Zeiten von tiefer gesellschaftlicher Spaltung und einem Präsident Trump. Der Bernie-Sanders-Anhänger startete an seinem Theater eine Serie von Foren zur Stärkung zivilen Diskurses. Robbins plädiert für Bescheidenheit und dafür, nicht anderen die Schuld am Ausgang der Wahl zu geben. “Etwas hat nicht gestimmt, etwas war krank in unserer Gesellschaft und die Antwort auf die Frage, was das war, liegt bei uns.” Für den Umgang mit dem neuen Präsidenten warnt er vor Provokationen. Er vergleicht die Situation mit der Konfrontation einer Klapperschlange: wenn man sie provoziert, beißt sie zurück, wird noch größer und strahlt mehr Macht aus. “Wir brauchen einen Dialog, eine Bewegung, die diese Klapperschlange umgeht und nicht die provoziert, mit denen wir nicht einer Meinung sind.”

Dieser Dialog ist noch sehr chaotisch. Aber er findet statt auf vielen Ebenen und die Wahl von Donald Trump hat ihn paradoxerweise gestärkt. Und das macht mich sehr optimistisch.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Nur noch ein paar Stunden, dann wissen wir vermutlich, wer demnächst die USA regiert. Kalifornien entscheidet auch noch über 17 Themen per Volksabstimmung. Ich kann nach monatelanger Dauerbeschallung zum Thema Wahl keine Nachrichten mehr hören und schalte morgens erstmal weder Fernsehen noch Radio ein – seit einer Woche. Mein Stück dazu für den Deutschlandfunk.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Katrin Jakobsdóttir, damals isländische Kultusministerin, im Interview mit think:act

Zwei Frauen dürften in Island nach der gestrigen Parlamentswahl künftig eine stärkere Rolle spielen: die Piratin Birgitta Jónsdóttir und die Linksgrüne Katrín Jakobsdóttir. Erstere hat zwar bisher vor allem im Ausland mehr Medienaufmerksamkeit genossen, doch letztere steht der Partei mit den zweitmeisten Stimmen vor (hier Links zu meinem Vorbericht zur Wahl am 29.10.) und hat bereits Regierungserfahrung. Jakobsdóttir hat also bessere Aussichten in einer neuen Koalition links der Mitte Regierungschefin zu werden. Vor einiger Zeit hatten die Piraten zudem gesagt, dass sie selbst wenn sie der größere Koalitionspartner sind, lieber eine Linksgrüne Premierministerin hätten.

Grund genug, sich Jakobsdóttir einmal genauer zu widmen. Ich habe sie mehrfach in Island und andernorts getroffen und publiziere hier gerne die deutschsprachige Version eines Interviews, das ich im Herbst 2012 am Rande der Buchmesse in Göteborg mit ihr für think:act, das Magazin von Roland Berger, führte.

„Was wir jetzt in Island erleben, ist die positive Seite der Krise“

Clemens Bomsdorf: Die europäische Banken- und Finanzkrise begann in Island. Nach dem Kollaps der isländischen Wirtschaft folgte der Einbruch in Europa. Solche Krisen kennen wir aus Filmen und Büchern, aber nicht aus dem echten Leben. Wo sehen Sie als Literaturwissenschaftlerin, die die isländische Wirtschaftskrise hautnah miterlebt hat, die Unterschiede zwischen Fiktion und Realität?

Katrín Jakobsdóttir: In der Literatur haben Krisen etwas Romantisches. Doch die Krise in Island war überhaupt nicht romantisch. Es kam alles sehr plötzlich: Wir waren vielleicht das erste Land, das abstürzte. Wir hatten dieses riesige Bankensystem, zwölfmal so groß wie unser BIP, und es brach einfach zusammen. Die Krise war in Island sehr ernst. Jetzt sehen wir die Gegenwart und die Zukunft positiver. Vielleicht werden uns diese Ereignisse eines Tages wie ein Roman vorkommen.

CB: Kurz bevor die isländischen Banken nach dem Crash nationalisiert wurden, schloss der damalige Premierminister Geir Haarde eine Ansprache mit „Gott rette Island“. Das klang wie ein Stoßgebet. Was dachten Sie, als Sie diese Worte hörten?

Katrín Jakobsdóttir, damals isländische Kultusministerin, im Interview mit think:act

KJ: Wir waren alle sehr überrascht. Natürlich hatten sich die Geschehnisse abgezeichnet. Meine Partei hatte schon einige Zeit Schwächen des Finanzsystems aufgezeigt. Doch niemand hatte mit diesen Worten gerechnet. Dieser Moment fühlte sich surreal an, wie aus einem Film. Island hat nur knapp über 300.000 Einwohner, und wir alle erlebten diesen Moment. Alle sahen die Rede – selbst Isländer im Ausland, die sich noch als Teil unserer winzigen Nation fühlten. Jeder weiß noch, wo er war, als er diese Worte hörte.

CB: Würden Sie jetzt, vier Jahre später, sagen, dass Gott Island tatsächlich gerettet hat? Was ist mit dem Land und seinen Menschen seitdem passiert?

KJ: [lacht] Nun, wir sind immer noch da. Vielleicht hat sich das isländische Volk seitdem nicht sehr verändert. Vieles, was Island ausmacht, seine Menschen und die Gesellschaft, gibt es immer noch. Ich weiß nicht, ob Gott Island gerettet hat, aber die Dinge haben sich definitiv nicht ganz so schlecht entwickelt wie erwartet.

CB: Ihre Partei ist schon immer dagegen, dass Island der EU beitritt. Trotz aller Probleme in der Euro-Zone – hätten eine Mitgliedschaft und eine gemeinsame Währung nicht geholfen, die isländische Krise zu verhindern?

KJ: Als Politikerin weiß ich, dass man keine hypothetischen Fragen beantworten sollte! Doch die beste Antwort auf diese Frage ist wahrscheinlich Irland. Leider gab es in Irland trotz seiner Mitgliedschaft eine ähnliche Krise wie bei uns. Beide Länder hatten gemeinsam, dass sie in den letzten zwei Jahrzehnten neoliberale Politiken umgesetzt hatten. Meines Erachtens ist das der Hauptgrund für die Krise.

CB: Als die Krise ausbrach, gab es in Island Demonstrationen, die aber im Vergleich zu denen in Spanien und Griechenland kleiner und gewaltlos waren. Warum reagieren Isländer so anders als Südeuropäer?

KJ: Wenn man bedenkt, wie wenig Einwohner Island hat, dann waren die Demonstrationen gar nicht so klein. Sie zogen 15-20.000 Menschen an, also 5-7 % unserer Bevölkerung – das entspräche in Spanien 3 Millionen Menschen und 700.000 in Griechenland. In meinem Land haben Proteste keine lange Tradition. Die einzigen richtigen Demonstrationen, die es vor der Krise gegeben hatte, fanden 1949 statt, als Island der NATO beitrat.

CB: Versuchen die Isländer – statt sich zu beschweren oder zu demonstrieren – lieber, mit den Dingen klarzukommen und das zu verändern, was sie können?

KJ: Da ist vielleicht was dran. Isländer arbeiten gern an den Dingen, statt nur gegen sie zu protestieren. In der Krise ist viel Positives passiert. Ich denke da an die Nationalversammlung, wo 1.800 zufällig ausgewählte Isländer in einem Stadion zusammenkamen und über die Werte für unsere Zukunft diskutierten. So steht z. B. Vertrauen hoch im Kurs.

CB: Oft heißt es, Island könne man aufgrund seiner Größe nicht mit anderen Ländern vergleichen. Stimmt das wirklich, oder ist das nur eine Ausrede, um eine Politik wie in Island nirgendwo anders umzusetzen?

KJ: Natürlich ist es ein kleines Land, und das hilft, wenn es um demokratische Teilhabe geht. Was wir jetzt in Island erleben, ist die positive Seite der Krise. Die Menschen sind sich ihrer Rollen und Möglichkeiten besser bewusst. Das ist die wichtigste Lektion, die uns die Krise erteilt hat: Dass wir alle für unsere Gesellschaft verantwortlich sind. Jeder kann etwas tun. Ich glaube, das gilt auch für größere Länder, obwohl manche Dinge in kleineren Ländern wahrscheinlich schneller gehen.

CB: Ihre politische Karriere ist durch die Krise erst richtig in Schwung gekommen. Die Neuwahlen brachten Ihre Partei in die Regierung. Wie hat die Krise Sie noch beeinflusst? Ohne zu persönlich zu werden: Hat sich die Krise auf Ihr Konto ausgewirkt?

KJ: Fast jeder in Island war von der Krise betroffen. Als der Crash kam, sanken die Hauspreise dramatisch, und die Hypothekenrückzahlungen stiegen, da sie inflations- oder an ausländische Währungen gebunden waren. Eine Freundin meinte neulich, es sei komisch, dass ich als Regierungsmitglied denselben Ärger mit meinen Hypothekenzahlungen habe wie sie. Aber das gilt für viele isländische Politiker. Dadurch können wir die Probleme der Isländer besser verstehen. Wie wir in Island sagen: Wir bzw. die meisten von uns sitzen in derselben Suppenschüssel.

CB: Welche politischen Entscheidungen haben Ihr Ministerium und andere getroffen, um die Krise zu bewältigen?

KJ: Wir mussten drastische Haushaltskürzungen vornehmen. Wir zahlen jetzt große Summen, um unsere Schulden zu tilgen. Wir wollten das Gesundheitssystem, die Schulen und das Wohlfahrtssystem verschonen. Doch wir haben auch dort gekürzt – bis zu 10 % in drei Jahren. Die öffentlichen Ausgaben in anderen Bereichen wurden in drei Jahren um 20 % gekürzt. In meinem Ministerium haben wir bei staatlichen Einrichtungen wie Museen und Bibliotheken gekürzt. Für mich war es wichtig, die Schulen zu verschonen, nicht nur als Bildungsstätten, sondern weil dort Menschen zusammenkommen. Wenn man seinen Job verliert, ist es wichtig, nicht allein zu sein. Durch den Ausbruch der Krise haben die Menschen das Vertrauen in das Finanzsystem und die Politiker verloren, aber sie glaubten immer noch an das Bildungssystem. Alle, ganz gleich welcher Herkunft, gehen zur Schule. Bildung ist kostenlos, und Schulen schaffen demokratisches Bewusstsein und Gleichheit.

CB: Island hat vom Internationalen Währungsfond (IWF), der von einigen für seine neoliberale Politik kritisiert wird, einen Kredit bekommen. Es heißt, die von Ihrer Regierung ergriffenen Maßnahmen entsprächen nicht den vom IWF in der Regel geforderten Reformen. Stimmt das?

KJ: Nun, wir sind noch nicht mit allen Maßnahmen fertig. Aber alles in allem haben Sie Recht. Die Beantragung des IWF-Kredits war m. E. ein verzweifelter Akt. Ich hatte gesehen, was der IWF von afrikanischen Ländern verlangt – drastische Haushaltskürzungen, Privatisierung etc. Wir haben Haushaltskürzungen vorgenommen, aber wir haben nicht viel von dem umgesetzt, was der IWF i.d.R. empfiehlt. Privatisierung stand nach der Krise nicht auf dem Plan, nur vorher, als wir eine rechte Regierung hatten. Aber die Menschen stehen diesem Prozess mittlerweile kritisch gegenüber, da sie merken, dass sie weniger Macht haben, wenn man Dienstleistungen privatisiert, und dass Abgeordnete nichts mehr zu sagen haben. Ich denke, Island hat die Krise ganz gut überstanden.

CB: Island hat Kapitalkontrollen eingeführt, um die Wirtschaft besser zu lenken. Momentan sind die Wechselkurse künstlich. Es sieht aus, als gehe es Island relativ gut. Aber ist das nicht eine weitere Blase – eine, die platzen könnte, wenn die Kapitalkontrollen gelockert werden?

KJ: Die Lockerung der Kontrollen wird sich auf jeden Fall auswirken. Wie das aussehen sollte, darüber gehen die Meinungen auseinander. Eine sehr schnelle Lockerung, wie sie einige wollen, würde der Wirtschaft definitiv einen Schlag versetzen. Die jetzige Regierung findet, man solle die Dinge langsam angehen.

CB: Um zur Literatur zurückzukommen: Bücher fordern manchmal unsere Ansichten und Gedanken heraus, indem sie uns neue Dinge erleben lassen. Die Isländer lesen mehr als andere Nationen. Hat ihnen die Literatur durch die Krise geholfen?

KJ: Ich glaube, schon. Isländische Autoren haben die Krise als Hintergrund für ihre Bücher genommen. Ich habe meine Magisterarbeit über isländische Kriminalliteratur geschrieben: Viele Krimis aus den Jahren 2008 und 2009 handeln von unehrlichen Bankern oder Politikern, die ermordet wurden. Also ja, ich glaube, wir haben die Literatur – Kriminalromane, aber auch ernstere Stoffe – therapeutisch genutzt.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Auf dem Flughafen (fernab sowohl von Panama als auch von Island) sitzend, wird dies nur ein kurzer Blog-Post vor allem mit Hinweisen zu meinen Artikeln in Die Zeit online und Das Parlament.

Auf Island wird es sich nach dem kommenden Wochenende (Samstag, 29.10.) zeigen, wie es weitergeht. Nachdem das offshore-Konto seiner Frau (hier dazu mein Text für Zeit online) den Premier Sigmundur David Gunnlaugsson von der Fortschrittspartei im April zu Fall gebracht hat, steht der andere – und kaum weniger skandalöse – Koalitionspartner Unabhängigkeitspartei in Umfragen erstaunlich gut da. Doch zu einer Neuauflage der konservativen Zweierregierung dürfte es kaum reichen.

Also Zeit für die Opposition, die erheblich EU freundlicher ist. Oder es wird die neue liberal-konservative Partei “Reform” mit ins Bündnis aufgenommen. Auch das geht kaum, ohne wieder mit der EU über einen möglichen Beitritt zu sprechen. So ist unabhängig vom Wahlausgang die isländische EU-Annäherung ziemlich wahrscheinlich. Dazu und dazu wieso die Piratenpartei auf Island anders als in Deutschland und Schweden weiter gut da steht, mehr in meinem heutigen Artikel für Das Parlament, den es hier online zu lesen gibt.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Er sieht sich bereits als nächster Ministerpräsident der Niederlande. Um die Grenzen hermetisch zu schliessen, den Bau von Moscheen samt Koran zu verbieten und mit einem Referendum dafür zu sorgen, dass dem Brexit möglichst schnell ein Nexit folgt: Geert Wilders, 52 Jahre alt, erklärter Feind von Islam und Europa.

“Jetzt sind wir an der Reihe!” frohlockte der blondierte Populist nach dem Brexit. Schon seit Jahren warnt Wilders ebenso unermüdlich wie erfolgreich vor einem Asyltsunami, schimpft über die Milliarden, die an Brüssel verschwendet werden, und plädiert auf einen Nexit.

Im europäischen Parlament hat er genügend Bündnispartner für eine eigene Fraktion gefunden. Im Sommer 2014 präsentierte er sie zusammen mit Marine LePen vom Front National erstmals den anderen Abgeordneten. Er sprach von einem neuen D-Day, “einem Befreiungstag für Europa – von Europa”.

Auf nationaler Ebene musste Wilders bei den letzten Wahlen ein paar Niederlagen einstecken. Aber dank sei Flüchtlings- und Europakrise liegt er in den Umfragen nun so weit vorne wie nie zuvor in seiner Karriere: Seine “Partei für die Freiheit” PVV könnte bei den nächsten Parlamentswahlen im März 2017 stärkste Fraktion werden und die Zahl ihrer Sitze fast verdreifachen auf 36 der insgesamt 150 Mandate.

Dabei ist sie innerlich zerissen und keine richtige Partei, denn sie hat nur ein einziges Mitglied: Wilders. In Deutschland würde die PVV nicht zu Wahlen zugelassen, die niederländischen Gesetze sind weniger streng. Auf diese Weise will Wilders die Kontrolle und alles fest im Griff behalten. Auf staatliche Zuschüsse muss er verzichten; wie sich die PVV finanziert, ist nicht transparent.

Aber selbst wenn Wilders 2017 tatsächlich der neue Ministerpräsident der Niederlande werden sollte: Von einem Nexit ist er weit entfernt. Zwar tendieren einer jüngsten Umfrage zufolge 48 % der Niederländer zu einem EU- Austritt. Aber dazu bräuchte Wilders eine Mehrheit im Parlament – und so weit will es bis auf seine PVV keine andere niederländische Partei kommen lassen.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Das Programm des Weltreporter-Forums 2016 in Raiding/Burgenland steht:

Wir freuen uns mit unseren internationalen Gästen auf einen spannenden Sommer-Nachmittag auf dem Land. Und auf Sie!

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Noch nie schien die Welt so instabil und aus den Fugen geraten wie jetzt – zumindest aus europäischer Sicht. Globalisierung, Terror, Kriege und blutige Konflikte. Migranten, Flüchtlinge und Finanzströme: Die Ratlosigkeit ist bei Wählern wie Politikern gleichermaßen groß.

Transparenz herzustellen und Zusammenhänge aufzuweisen gehört zu den Hauptaufgaben von Journalisten im Allgemeinen und Auslandskorrespondenten im Besonderen. Denn sie sind die Experten vor Ort, sie erleben die Wirklichkeit jenseits der Grenzen hautnah. Lösen lassen sich die Probleme der Welt an einem Nachmittag nicht. Aber gemeinsam einen Blick hinter die Kulissen werfen, das können wir:

Beim WELTREPORTER-FORUM am 23. Juli berichten die Weltreporter und ihre Gäste von dem, was in ihren Welten gerade in Bewegung ist.

WELTREPORTER-FORUM

»Welt in Bewegung«

Keynotes, Kurzvorträge im Pecha-Kucha-Format + eine Podiumsdiskussion

mit Alexandra Föderl-Schmid (Chefredakteurin Der Standard), Karim El Gawhary (Weltreporter + ORF-Korrespondent), Hasnain Kazim (Spiegel), Florian Klenk (Chefredakteur Falter), Wieland Schneider (stellv. Auslandschef Die Presse), Cornelia Vospernik (Moderatorin ORF), Autor & Bruno-Kreisky-Preisträger Najem Wali & Weltreportern von allen Kontinenten

Samstag, 23. Juli 2016

14:00 – 18.30 Uhr

Franz Liszt-Konzerthaus

A-7321 Raiding

Eintritt frei

ANFAHRT:

Für Interessenten steht ein Bus-Service von Wien nach Raiding zur Verfügung:

Abfahrt Wien am Karlsplatz am 23. Juli ist um 12:00 hinter dem Musikverein, Bösendorferstr. 12

Abfahrt Raiding zurück nach Wien um 20:00.

Kosten: 12 Euro

Anmeldung unter raiding@weltreporter.net

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Spanien kommt aus der Bluthochdruckzone gar nicht mehr raus. Ein Skandal jagt den anderen, Oberthema: Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Klingt schrecklich langweilig, ist aber ein echter Aufreger, zumindest wenn die Protagonisten ein Stierkämpfer und eine Podemos-Abgeordnete sind.

Fran Rivera, genannt Paquirri, hat ein Foto von sich und seiner jüngsten Tochter gepostet. Es zeigt ihn beim Training, in der heimischen Arena, mit einer Jungkuh, und zwar in dieser Pose:

Musische Früherziehung, Unterrichtseinheit Tradition

Daneben der Text: “Carmens Debüt – Sie gehört zur fünften Generation einer Stierkämpferfamilie. Mein Großvater zeigte das gleiche meinem Vater, mein Vater mir, ich meinen beiden Töchtern…”

Innerhalb weniger Stunden war die Debattennation zweigeteilt, in den Talkshows liefen die Mikrofone heiß, Verfechter (“Tradition”, “Weitergabe von Werten”) und Gegner (“Angeber”, “unverantwortlich”, “Tierquälerei”) warfen sich alle Nettigkeiten zwischen “Banause” und “Mörder” an den Kopf. Und natürlich wurde sogleich die Parallele zu diesem Skandal gezogen:

Politische Früherziehung, Unterrichtseinheit Eltern-Kind-Rechte

Podemos-Abgeordnete Carolina Bescansa hatte doch tatsächlich zur ersten Parlamentssitzung ihr Baby mitgebracht. Die Vize-Parlamentspräsidentin höchstpersönlich wies die Neue darauf hin, dass es auch eine KiTa im Parlament gäbe und ließ sich dann lang und breit in einer Talkshow darüber aus, ob ein “geschlossener Raum mit 400 Erwachsenen” tatsächlich das richtige Ambiente für einen Säugling wäre. Auch da verliefen tiefe Fronten zwischen Befürwortern (“Biologie, Mutter-Kind-Bindung”, “Zeichen setzen für arbeitende Eltern”) und Gegnern (“Populismus”, “unverantwortlich”). Man könnte jetzt lang und breit tatsächliche und mutmaßliche Gesundheitsrisiken für die jeweiligen Säuglinge in Plenarsaal/Arena analysieren, über die Ähnlichkeiten und Unterschiede beider Manegen sinnieren; interessant bei der Debatte ist vor allem, dass diejenigen, die sich über Bescansas Baby echauffierten Paquirris Baby beklatschen. Und umgekehrt natürlich. Die Argumente sind austauschbar, denn im Kern geht es nicht um die Kinder, Mütter, Väter, sondern um Politik: um die ungezogenen Neuen (Podemos und Co) gegen die überkommenen Alten (Toreros und Co).

Das zeigte sich auch am anderen großen Aufreger der letzten Wochen, Oberthema: angemessene Bekleidung/Haartracht. Die Vizepräsidentin des Parlaments kommentierte die Rasta-Locken eines Podemos-Abgeordneten mit einem “So lange da keine Läuse überspringen, ist mir das egal”, Podemos-Chef Pablo Iglesias revanchierte sich dafür, in dem er auf einer Pressekonferenz eine Journalistin für ihren “prächtigen Pelzmantel” lobte – das ist stilistisch eleganter, in der Sache aber genauso dämlich.

Es wird jedenfalls höchste Zeit, dass die Legislatur ins Rollen kommt und so vielleicht, vielleicht, ein bisschen mehr Inhalt in die Scheindebatten rutscht.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Es muss einer der imposantesten Flugrouten der Erde sein. Wenn freie Sicht herrscht, sind aus dem Kabinenfenster des Jets riesige Schneelandschaften oder der dunkelblaue Nordatlantik zu sehen. Manchmal gar beides.

Doch die gute Aussicht hat ihren Preis: Um mit dem Flieger nach Spitzbergen – immerhin 2000 Kilometer nördlich von Oslo und nur noch rund 1300 Kilometer vom Nordpol entfernt – und zurück zu reisen und dort internationale Klimaforscher zu treffen, wird pro Person laut Emissionsrechner MyClimate ab Berlin über eine Tonne CO2 ausgestoßen. Das ist mehr als die Hälfte des akzeptablen Jahresverbrauchs. Ziel der Reise: UNIS, das Universitätszentrum Spitzbergen, in Longyearbyen sowie Kingsbay, die internationale Forschungsstation eine halbe Flugstunde weiter nördlich. „Hier oben ist ein guter Ort, um Auswirkungen des Klimawandels zu studieren“, so Kim Holmén, internationaler Direktor des Norwegischen Polarinstituts.

Dass Forscher, Politiker und Journalisten, die sich mit dem Klimawandel beschäftigen, wohl oder übel fliegen müssen, um ans Ende der Welt zu kommen und die Konsequenzen menschlichen Konsums zu untersuchen, zu diskutieren und zu beschreiben, mag noch einleuchten. Schließlich ist das Aufklärung in unser aller Interesse. Oder ist das nur eine schlechte Entschuldigung? Wo hört die Notwendigkeit auf? Kognitive Dissonanz nennen Psychologen es, wenn man wider besseren Wissens und gegen seine Überzeugungen handelt.

Dass jegliche Form von CO2-Ausstoß schlecht fürs Klima ist, ist seit langem bekannt. Ebenso, dass Fliegen besonders schädlich ist. Genauso wie die Stromerzeugung mittels Kohle, die deswegen häufig als „Klimakiller Nummer 1“ bezeichnet wird.

Dennoch lässt der norwegische Staat sich nicht nehmen, auf Spitzbergen die Klimaforschung und die Erderwärmung gleichermaßen zu unterstützen. Die Regierung fördert nämlich nicht nur die internationale Forscherbasis in Ny Ålesund, sondern subventioniert auch den Kohlebergbau auf der Inselgruppe. „Das ist ein Paradox, das wir wirklich nicht brauchen“, urteilt Lars Haltbrekken, Chef von Naturvernforbundet, dem norwegischen Pendant zum Bund für Umwelt- und Naturschutz, der sie Jahrzehnten gegen Kolhleabbau auf Spitzbergen kämpft. „Und eine ziemliche Doppelmoral ist, dass Norwegen international gegen die Kohle kämpft, aber auf Spitzbergen selber welche gewinnt“, sagt Haltbrekken. So hat der norwegische Staatsfonds erst in diesem Jahr beschlossen, nicht mehr in Unternehmen, die sich zu stark in Kohle engagieren, zu investieren. „Das war ein großer Sieg. Dass wir den Rohstoff aber selber weiter nutzen, zeigt, dass es viel einfacher ist, anderen zu sagen, was sie ändern sollen, als selber etwas zu tun“, sagt Haltbrekken.

Mehr steht in meinem aktuellen Artikel für Zeit online.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

14 Tote, 21 Verletzte. 65 Schüsse in der Behinderteneinrichtung, 76 Schüsse auf Polizisten, 380 Schüsse von Polizisten. Ein Dutzend Rohrbomben. Tausende von Pistolen- und Gewehrkugeln. Zwei Verdächtige, zwei tote Verdächtige.

Mit Zahlen versuchen wir das, was am Mittwoch in San Bernardino geschah, zu begreifen.

Wir ergänzen sie mit Hintergrundinformationen: ein Streit auf einer Weihnachtsfeier. Eine Stadt in Armut. Tägliche Gebete in einer Moschee. Lücken in den Waffengesetzen.

Wir sehen Leid, Ärger, Angst, Entschlossenheit und Mitgefühl.

Wir haben das alles schon viel zu oft gesehen: Sondereinsatzkommandos, weinende Menschen, klagende Menschen, Mahnwachen, Gottesdienste, Kerzen, Blumen, Teddybären.

Die Medien reagieren routiniert – auf dem Boden, aus der Luft, in Social Media.

Polizei, FBI, Krankenhäuser und selbst Angehörige der Opfer informieren uns professionell mit regelmäßigen updates, mehr Zahlen und emotionalen Statements.

Ein Imam erzählt von hasserfüllten Nachrichten auf dem Anrufbeantworter im Büro seiner Moschee. #MuslimKillers wird zum Twitter-Trend. Im Kongress werden die üblichen Verdächtigen befragt und geben ihre üblichen Antworten: “Mehr Waffenkontrollen!” sagen die einen “Mehr Waffen!” die anderen, und wer sich raushalten will sagt “Unsere Gedanken und Gebete sind bei den Opfern.”

Dies war die 355. Massenschießerei in den USA in diesem Jahr. Das Kriterium für diese Zählung: mehr als vier Menschen werden getötet oder verletzt. Die Täter kamen aus unterschiedlichsten Milieus, gehörten unterschiedlichsten Religionen an, waren alt und jung, Einzelgänger und Familienväter.

Ich schreibe das alles auf, lese, höre, schaue und versuche, zu verstehen: warum?

Unmöglich!

Kalifornien hat die strengsten Waffenkontrollen der USA. Trotzdem bekamen die Täter Gewehre, Pistolen, Bomben und kistenweise Munition. Mehr Gesetze reichen nicht. Irgendwas läuft grundsätzlich schief in diesem Land. Um das zu verstehen muss man mehr als Zahlen und erste Berichte sehen. Muss nachhaken, zuhören, genau hinschauen.

Doch bevor dafür Zeit ist, zieht die Medienkarawane schon weiter. Zur nächsten Massenschießerei.

Ich nehme mir vor, zu bleiben.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Eine internetaffine Überschrift für die dänische Selfie-Queen… Der UNHCR ist seit Monaten wieder einmal eine vielzitierte Institution, schließlich ist es jene UN-Einrichtung, die sich um die Flüchtlinge dieser Welt kümmert. Und die chronisch unterfinanziert ist, was mit zu den vielen syrischen Flüchtlingen beitrug wie Thomas Gutschker vor kurzem in der FAZ schrieb. Demnächst tritt der derzeitige UN Flüchtlingshochkommissar Antonio Guterres ab und von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt wird hinter den Kulissen bereits ein Nachfolger gesucht.

Offizielle dänische Kandidatin ist die ehemalige dänische Premierministerin Helle Thorning-Schmidt. Wegen ihrer strammen Asylpolitik erscheint die auf den ersten Blick wenig geeignet. Doch gerade das könnte ihr helfen gegen den Deutschen Achim Steiner zu gewinnen, schrieb ich kürzlich in Das Parlament.

„Wir haben die Asylregeln drastisch verschärft, als die ersten in 12 Jahren,“ sagte Helle Thorning-Schmidt im diesjährigen dänischen Wahlkampf. Unter anderem wurde der Familiennachzug erschwert.

Zwar verlor sie die Wahl, wurde aber vor kurzem von ihrem Nachfolger im Amt des Premiers als Chefin des UNHCR nominiert. Aus Deutschland kandidiert Achim Steiner, derzeit Chef des UN-Umweltprogramms.

Die strenge dänische Asylpolitik, die nach Thorning-Schmidts Abwahl im Sommer von ihrem Nachfolger weiter verschärft wurde, passt kaum zum UNHCR. Schließlich will der die Rechte von Flüchtlingen sichern und dafür sorgen, dass diese Asyl beantragen und eine sichere neue Heimat finden können. Dänemark hingegen wird vorgeworfen, Probleme auf die Nachbarländer Deutschland und Schweden abzuwälzen. Es gilt deshalb als „Ungarn des Nordens“.

Doch die strikte Haltung könnte Thorning-Schmidts Vorteil werden. Denn die Politiker vieler Länder stehen der dänischen Position näher als der deutschen. Angesichts der zunehmenden Anzahl von Flüchtlingen, die weltweit Sicherheit und eine neue Heimat suchen, sehen sie sich und ihre Länder überfordert. Eine UNHCR-Chefin, die für eine restriktive Flüchtlingspolitik steht, wäre da – so widersprüchlich das auch klingen mag – womöglich gewünscht.

In ihrer Heimat allerdings regt sich Kritik daran, ausgerechnet Thorning-Schmidt zur Flüchtlingskommissarin zu machen. „Ernennt Steiner!“, überschrieb die linksalternative Zeitung Information einen Kommentar. Der deutsche Kandidat sei fachlich besser qualifiziert, hieß es. Und der Publizist Herbert Pundik kritisiert Thorning-Schmidts Asylpolitik als „kleinlich“. Angesichts dessen sei es jetzt allenfalls „opportunistisch“, wenn sie sich nun plötzlich für Flüchtlinge einsetzen werde.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Eine Zwei-Fliegen-Politik gibt es in China schon lange – auf Pekings Toiletten. Nicht mehr als zwei Brummer dürfen auf einer Notdurfstation herumschwirren, damit diese als hygienisch einwandfrei gelten kann. Eine Politik, gegen die allerdings nonstop verstoßen wird. Nun gibt es die viel wichtigere Zwei-Kind-Politik. Lange erwartet, kam die Entscheidung am Ende doch überraschend: Das Plenum des Zentralkomitees schaffte – während es nebenbei den kommenden Fünfjahresplan entwarf – diese Woche die mehr als 35 Jahre geltende Einkind-Politik für sämtliche Paare in China ab.

Der Reuters-Fotograf Carlos Barria muss daher wohl seine Serie beenden: Seit 1979 fotografierte er Chinas Einzelkinder – und fragte sie ob sie gern Geschwister hätten (hier gehts zum Link), ein faszinierendes Zeugnis der gesellschaftlichen Veränderungen dieser Politik, die einerseits eine Bevölkerungsexplosion wie in Indien verhinderte. Aber zugleich zu einem verzerrten Verhältnis der Geschlechter führten – da viele Menschen nach wie vor Söhne präferieren und daher selektiv weibliche Föten abtreiben, obwohl dies mitsamt der dazu nötigen Ultaschalluntersuchungen seit vielen Jahren verboten ist. Zudem drohten ganze Gruppen von Verwandtschaftsbeziehungen auszusterben, zum Beispiel Cousins und Cousinen – von weiter verzweigten Verwandschaftsgraden ganz zu schweigen.

Rund 2,5 Millionen zusätzliche Neugeborene erwartet die Regierung nun – dringend nötiger Nachwuchs, denn Chinas Gesellschaft altert rapide – und das bevor das Land die Wohlstandsschwelle erreicht hat, ab derer die Staaten des Westens begannen zu altern. Schwellenländer haben normalerweise viele Kinder – in China waren es 2013 gerade einmal 1,24 pro Frau. 2010 lag die Zahl mit 1,18 sogar noch niedriger – seitdem wurde die strikte Politik bereits leicht gelockert. Bis jetzt dürfen Anghörige nationaler Minderheiten zwei Kinder bekommen, oder Bauern, deren erstes Kind ein Mädchen war. Auf dem Land sind noch immer die Söhne dafür verantwortlich, ihre Eltern im Alter zu versorgen. In den Städten durften miteinander verheiratete Einzelkinder zwei Kinder bekommen. Ansonsten war der einzig legale Weg zu zwei Kindern die Geburt von Zwillingen.

Ob die Fruchtbarkeitsrate nun wirklich stark steigt wird sich zeigen. Viele Städter wollen gar nicht mehr unbedingt mehr – das Land ist an Einzelkinder gewöhnt; viele Paare lassen die Kleinen unter der Woche von den Großeltern aufziehen, während sie selbst arbeiten. Wanderarbeiter lassen sie auf dem Dorf zurück, da sie wegen des strikten Haushaltsregistrierungssystems in den Städten nicht kostenlos zur Schule gehen dürfen. Um wirklich mehr Geburten zu fördern ist dies das nächste System, das abgeschafft werden müsste.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

In zwei Jahren haben Chinas Kommunisten die KPdSU eingeholt – dann regieren sie genauso lange wie die Kommunisten der einstigen Sowjetunion. In einer Größe sind sie bereits die Nummer Eins: Der Anzahl der erlassenen Fünfjahrespläne, bei den Russen unterbrochen etwa vom Zweiten Weltkrieg.

Diese Woche ist es nun wieder soweit: Das Zentralkomitee der KPCh trifft sich um den nächsten, nunmehr Dreizehnten Fünfjahresplan zu beschließen. Zwar sind diese Pläne heute mehr ökonomische Zielsetzungen als detailgenaue Vorschriften für die kommenden Jahre. Doch hält die KP gern an diesem zentralen Ritual ihres trotz aller Reformen leninistischen politischen Systems fest. Damit auch Ausländer verstehen, was es mit dem Plan – auf Chinesisch schlicht “shisan Wu” (Dreizehn-Fünf) genannt – auf sich hat, kreierte die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua ein leicht psychedelisch angehauchtes Video auf Englisch, bei dem Cartoon-Figuren, inclusive Albert Einstein und einem Roboter mit (ähem) Exkrementen auf dem Kopf (link hier – Video ganz unten, unter den Fotos eingeschlafener Delegierter). Ohrwurmeffekt inclusive.

Was also ist von dem neuen Plan (2016-2020) wirklich zu erwarten? Die Zeitung Global Times wünscht sich vor allem mehr Urlaubstage, durch die Wiedereinführung der 2008 gestrichenen “Goldenen Woche” um den 1.Mai. Umweltschützer hoffen, dass die bereits begonnene Deckelung des Kohleverbrauchs verbindlich festgeschrieben wird. Ökonomen wiederum setzen darauf, dass Präsident und KP-Chef Xi Jinping endlich konkrete Maßnahmen zur schon vor zwei Jahren angekündigten Ausweitung der Wirtschaftsreformen festschreiben lässt – etwa zur Reform der riesigen Staatsunternehmen: Diese sollen künftig marktwirtschaftlicher arbeiten, mehr Dividende zahlen oder teilprivatisiert werden. Doch Konkretes weiß niemand. Ebensowenig, wie genau die Finanzreformen weitergeführt werden – so dass Privatunternehmen leichter an Kredite kommen, beispielsweise. Auch Pläne zum derzeit kriselnden Autosektor und dem Ausbau der Elektromobilität soll der Plan enthalten.

Wichtig sind diese Weichenstellungen allemal, denn Chinas Wirtschaft wächst nicht mehr hemmungslos, ohne weitere Reformen droht das Land in der “middle-income-trap” zu landen, der “Falle des Mittleren Einkommens”, in der schon so manches Schwellenland verharrt. Vor genau dieser Falle warnte am Montag das Parteiorgan “Volkszeitung.” Doch die Reformen durchzusetzen, ist schwierig für die Regierung, denn die KP soll intern zerstritten sein zwischen Reformern, Bremsern, Besitzstandswahrern – und sie ist zugleich zerrissen durch die weiterhin mit Härte durchgezogenen Korruptionsermittlungen.

Es gibt viel zu tun – was genau angepackt wird, das erahnen wir vielleicht am Ende der viertätigen Sitzung. Bis dahin einfach mitsingen: “If you wanna know what China’s gonna do, best pay attention to the shí sān wǔ.”

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Eigentlich wollte ich an dieser Stelle schon längst über die zum Quasi-Referendum erklärten, katalanischen Wahlen geschrieben haben, aber ich kam bisher nicht dazu, weil ich mit den Nachwehen eines zum Politikum gewordenen Interviews beschäftigt war. Ein ARD-Kollege und ich haben uns am Freitag vor der Wahl mit Oriol Amat, Wirtschaftsprofessor und Nummer 7 der separatistischen Junts pel Si-Liste getroffen. Ursprünglich sollte es um mögliche wirtschaftliche Konsequenzen einer Sezession gehen, das Interview mit dem Experten der Gegenseite war bereits geführt. Aber schon bald sprachen wir von möglichen Szenarien nach einem Regierungswechsel in Spanien. Als ein sehr wahrscheinliches Szenario schien Amat ein Madrider Angebot zu Verhandlungen um ein neues Autonomiestatut. Dass eine solche Offerte von den Katalanen angenommen würde, schien ihm wahrscheinlich. Ich war überrascht: Seit Jahren demonstrieren regelmäßig Hunderttausende für einen „eigenen Staat“, die „In-, Inde-, Independència“-Rufe sind fester Bestandteil der politischen Folklore und in jedem zweiten Interview beschwören Politiker, „es gebe keinen Weg zurück“. Zwei Tage vor der „plebiszitären“ Wahl ein Autonomiestatut als mögliche Lösung zu präsentieren, ist etwa so, als lasse man Sprinter monatelang im Hochland für Olympia trainieren, nur um sie dann zur Bushaltestelle joggen zu lassen. Ich fragte nach. Amat blieb dabei.

Eigentlich wollte ich an dieser Stelle schon längst über die zum Quasi-Referendum erklärten, katalanischen Wahlen geschrieben haben, aber ich kam bisher nicht dazu, weil ich mit den Nachwehen eines zum Politikum gewordenen Interviews beschäftigt war. Ein ARD-Kollege und ich haben uns am Freitag vor der Wahl mit Oriol Amat, Wirtschaftsprofessor und Nummer 7 der separatistischen Junts pel Si-Liste getroffen. Ursprünglich sollte es um mögliche wirtschaftliche Konsequenzen einer Sezession gehen, das Interview mit dem Experten der Gegenseite war bereits geführt. Aber schon bald sprachen wir von möglichen Szenarien nach einem Regierungswechsel in Spanien. Als ein sehr wahrscheinliches Szenario schien Amat ein Madrider Angebot zu Verhandlungen um ein neues Autonomiestatut. Dass eine solche Offerte von den Katalanen angenommen würde, schien ihm wahrscheinlich. Ich war überrascht: Seit Jahren demonstrieren regelmäßig Hunderttausende für einen „eigenen Staat“, die „In-, Inde-, Independència“-Rufe sind fester Bestandteil der politischen Folklore und in jedem zweiten Interview beschwören Politiker, „es gebe keinen Weg zurück“. Zwei Tage vor der „plebiszitären“ Wahl ein Autonomiestatut als mögliche Lösung zu präsentieren, ist etwa so, als lasse man Sprinter monatelang im Hochland für Olympia trainieren, nur um sie dann zur Bushaltestelle joggen zu lassen. Ich fragte nach. Amat blieb dabei.

Was der Wirtschaftsprofessor da sagte, bestätigte, was viele langjährige Korrespondenten vermuten: dass es innerhalb der heterogenen Junts pel Sí-Liste Differenzen über Weg und Ziel gibt, dass der Minimalkonsens nicht Unabhängigkeit um jeden Preis, sondern Verhandlungen mit Madrid und Brüssel sind. Vom Gezerre um Freigabe des Gesamtinterviews (einen Tweet hatte ich unmittelbar nach Interview abgesetzt), vom Druck und den widersprüchlichen Gedanken, die mir dabei durch den Kopf gingen, von der Unterstützung durch die Kollegen vor Ort und vom Círculo de corresponsales, erzähle ich gern mal an anderer Stelle. Samstag Nachmittag packte ich jedenfalls einen Ausschnitt aus dem Interview auf Soundcloud, die Online-Zeitung Eldiario.es brachte die Geschichte, El País, La Vanguardia, Antena 3 und ein halbes Dutzend anderer Medien nahmen das Thema auf, die beiden Unabhängigkeitslisten veröffentlichten Kommuniqués. Natürlich schmeicheln solche 15 Minuten Ruhm dem journalistischen Ego, wesentlicher ist für mich eine andere Erkenntnis: Freie Korrespondenten haben einen Standortvorteil. Wir sind meist lange genug in einem Land, um auch die Zwischentöne einer Debatte zu verstehen. Botschaften und Sender wechseln ihre Mitarbeiter gerne aus, um einen “frischen Blick von außen” zu garantieren oder – weniger nett gesagt – “Verbuschung” zu vermeiden. Aber genau diese Expertise ist unser großes Kapital. Und unverzichtbar, wenn es um Analyse, Interpretation, um Hintergrund geht. Das hoffe ich zumindest.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Als ich heute früh mit unserem Hund unterwegs war, saßen in dem kleinen Park unserer Wohnanlage am Stadtrand von Peking ein halbes Dutzend alter Frauen, die sich lachend und gestikulierend unterhielten. Ein an sich typisches Bild, in den Grünanlagen der chinesischen Hauptstadt kommen morgens vor allem ältere Menschen zusammen, um ein Schwätzchen zu halten oder gemeinsam Tai Chi zu machen. Doch am heutigen Tag ist das Damenkränzchen im Freien etwas Besonderes. In der Stadt sind öffentliche Parks geschlossen, manche dürfen erst nächste Woche wieder öffnen.

Es ist eine von vielen Einschränkungen, mit denen Pekings Bewohner dieser Tage zu Recht kommen müssen. Die Hauptstadt hat sich seit Wochen auf ein Ereignis vorbereitet, das weltweit live übertragen wird: Mit einer gewaltigen Militärparade zelebrierte die chinesische Regierung das Ende des Zweiten Weltkriegs in Asien vor 70 Jahren. Oder besser: Die Kapitulation des Erzfeindes Japan. Vom Platz des Himmlischen Friedens aus rollten ab 10 Uhr vormittags die modernsten Waffen, die das Reich der Mitte aufzubieten hat, an den Tribünen der Ehrengäste und Veteranen vorbei. 12.000 Soldaten marschierten mit, der Himmel gehörte Kampfjets und Hubschraubern.

Eine pure Demonstration der Stärke und des Nationalismus, die in China auf allen Kanälen übertragen wurde. Bei der minutiösen Planung des Mega-Events wurde nichts dem Zufall überlassen: Damit das Säbelrasseln nicht durch den sonst üblichen Smog getrübt werden konnte, dürfen auf Pekings Straßen seit Tagen nur die Hälfte der Autos fahren, sind Hunderte Fabriken geschlossen. Eine erfolgreiche Maßnahme, über der Mega-Metropole scheint die Sonne ungetrübt von einem klaren blauen Himmel. Parade Blue nennen es die Pekinger, und atmen verwundert gute Luft ein.

Allerdings zwitschern deutlich weniger Vögel als sonst in den Bäumen – sie wurden durch abgerichtete Falken vertrieben, ihre Nester zerstört. Man fürchtete, die Piepmätze könnten eine Gefahr für die Militärflieger darstellen. Damit diese tatsächlich ungehindert über die Köpfe der handverlesenen Zuschauer hinweg düsen konnten, brauchten Fluggäste heute viel Geduld. Die beiden Flughäfen der Hauptstadt waren vormittags geschlossen. Keiner kam rein, keiner kam raus.

Auch Schulen, Büros, Restaurants und Geschäfte sind heute und morgen geschlossen. Im Innenstadtbereich durften Anwohner in den letzten Tagen zum Teil ihre Häuser nach 20 Uhr abends nicht mehr verlassen. Ein geradezu surrealer Maßnahmenkatalog, damit die Parade ja wie am Schnürchen läuft. Die Furcht der Machthaber vor aufmüpfigen Protestlern oder gar einem Anschlag schien groß zu sein.

Im Westen findet die Parade, mit der Präsident Xi Jinping sich innenpolitisch Schulter an Schulter mit dem mächtigen Militär präsentiert, wenig Anklang. Man hätte sich ein anderes Gedenken an das Ende des Weltkrieges gewünscht, heißt es in diplomatischen Kreisen. Auf der Ehrentribüne saßen einige Staats- und Regierungschefs osteuropäischer Länder, angeführt von Russlands starkem Mann Vladimir Putin, selbst bekanntlich ein Freund solch militärischer Spektakel. Flankiert wurden sie von einigen asiatischen Machthabern, doch mehr als 30 Länderchefs haben die Parade nicht verfolgt. Viele asiatische Nachbarn werden seit Jahren von Chinas Gebaren im südchinesischen Meer unter Druck gesetzt, die Spannungen in der Region sind groß. Die USA, Taiwan und natürlich Japan beobachteten die pompöse Machtdemonstration sicher mit größtem Unbehagen.

Die Pekinger hingegen können dem ganzen Trara auch etwas Gutes abgewinnen. Obgleich ihnen der Alltag durch die Fahrverbote und andere Einschränkungen erschwert wurde, freuen sie sich über die gute Luft und den blauen Himmel. „Das ist ein ganz anderes Leben, es fühlt sich so leicht an“, sagte mir ein Taxifahrer vor einigen Tagen. „Ich habe mit vielen Kunden gesprochen. Wir waren alle der Meinung, dass es so bleiben sollte.“

Das wird es aber leider nicht. Wenn die Inszenierung vorbei ist, und es nicht mehr um Glanz und Gloria geht, dürfen die Fabrikschlote wieder dicke Abgaswolken in die Umwelt blasen und Millionen Autos die Straßen verstopfen.

Bis zum nächsten großen Ereignis, mit dem China die Welt beeindrucken möchte.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

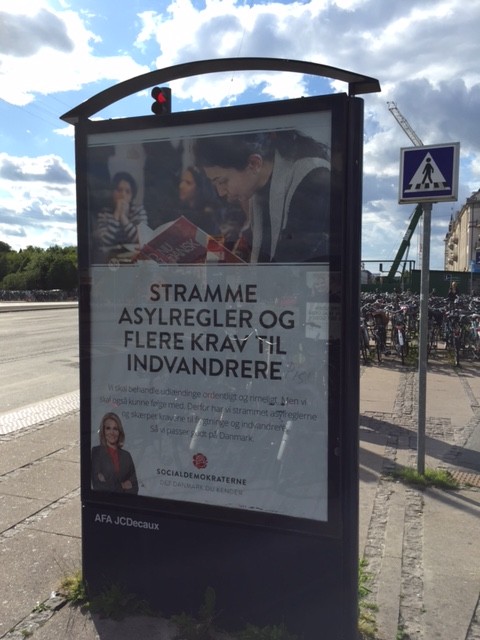

Es mag nach Dänischer Volkspartei klingen, aber hier gehen die Sozialdemokraten mit strafferen Asylgesetzen auf Wählerjagd. (Foto: Bomsdorf)

Nun ist es doch so gekommen wie es kurz vor der Wahl niemand erwartet hatte: die Dänische Volkspartei ist stärkste Kraft im bürgerlichen Lager geworden und Europa stellt sich schon auf neue Grenzkontrollen, zunehmende dänische Sympathie für britische EU-Kritik und noch mehr Einwanderungskritische Töne aus dem Norden ein.

Zu recht, denn die 21.1% der Stimmen dürfte die DF für eine entsprechende Politik nutzen. Und für an die Sozialdemokraten erinnernde Sozialpolitik. Das nämlich wird im Ausland häufig vergessen. Die DF verbindet Anti-Migrations-Politik mit Plänen den Wohlfahrtsstaat weiter auszubauen (zumindest für die, die dann noch im Land sind).

Allerdings ist noch lange nicht ausgemacht, ob DF auch in die Regierung gehen wird. Derzeit sieht es eher nicht danach aus. Denn in Dänemark ist der Wahlverlierer zum Sieger auserkoren worden. Lars Løkke Rasmussen dürfte Regierungschef werden obwohl seine liberale Partei Venstre das schlechteste Ergebnis seit einem Vierteljahrhundert einfuhr und nur drittstärkste Kraft bei der Wahl am 18. Juni wurde.

Trotz des Wahlerfolgs der DF möchte Parteichef Kristian Thulesen Dahl nämlich nicht Premierminister werden, ja womöglich will er seine Partei nicht einmal in der Regierung haben. „Es bringt nicht immer die stärkste Macht mit sich in den Ministerautos zu sitzen. Wir sind dort, wo der politisch Einfluss am Größten ist und das bedeutet nicht automatisch in der Regierung“, so Thulesen Dahl. In jedem Fall wolle er für Rasmussen als Premier stimmen, so der DF-Chef. Koalitionsgespräche sollen Anfang Juli abgeschlossen sein.

In Dänemark sind Minderheitsregierungen üblich und um nicht im Koalitionspoker zu viele Kernanliegen aufzugeben könnte Thulesen Dahl es vorziehen, Venstre lediglich prinzipiell zu unterstützen. Dann könnte seine Partei in bestimmten Punkten die Gefolgschaft verweigern. „Wenn wir an einer Regierung beteiligt sind, dann sind wir von deren Übereinkunft gebunden. Wenn nicht, dann sind wir frei, stets für unsere Hauptpunkte zu kämpfen“, so Thulesen Dahl.

Damit räumt er ein, dass er wenig davon hält Kompromisse zu suchen. Dabei macht das doch eigentlich Politik aus. Lieber möchte der DF-Chef weiterhin die Möglichkeit haben Oppositionspolitik betreiben zu können und nicht beweisen zu müssen, seine Ideen auch wirklich umsetzen zu können. Wenn seine Rechnung aufgeht, dann bringt dass seiner Partei in Zukunft noch mehr Stimmen.

Analysen zum Thema von mir in der heutigen Schweizer Sonntagszeitung (hier gegen Bezahlung), beim Sender SRF (leider nicht online verfügbar) und in Das Parlament.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

In den relativ bevölerungsarmen nordeuropäischen Ländern sind die Medien immer wieder ganz begeistert, wenn es darum geht zu berichten, wie sie im Ausland gesehen werden.

Es mag der kleine-Bruder-Komplex sein, vielleicht ist es aber auch einfach Weltoffenheit. Schon häufiger sind meine Text über die fünf Länder in den dortigen Medien zitiert worden und regelmäßig werde ich von Hörfunk- und Fernsehen gebeten, doch einmal zu sagen, wie denn Deutschland nun diese oder jene Entscheidung oder dieses oder jenes Ereignis sieht.

Häufig muss ich mein Statement um ein “so wirklich wahnsinnig groß interessiert das aber keinen” ergänzen.

So auch bei den diesjährigen dänischen Wahlen (über die ich für Das Parlament hier berichtet habe). Zweimal bat mich das öffentlich-rechtliche Radio Dänemarks, DR, ins Studio, um zu hören, wie denn in Deutschland die dänische Debatte verfolgt werde (wenig) und über was man besonders überrascht sei (dass die Einwanderung immer noch ein so großes Thema ist und das selbst die Sozialdemokraten bei diesem Punkt sehr populistisch geworden sind; dass die Wahl sehr spontan ausgerufen wird).

Nachzuhören sind die Beiträge von Mennesker og Medier (Menschen und Medien) hier und von Orientering (Orientierung) hier.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Ich habe Angela Thompson getroffen um mit ihr ein Interview über Dresden zu machen.

Genauer gesagt geht es darum, wie sie als Dreijährige mit Mutter, Großmutter und kleiner Schwester aus den Flammen flüchtete.

Sie spricht darüber, wie sie in Bischofswerda ankamen und ein neues Leben aus dem Nichts aufbauten, wie sehr sie die Jungen Pioniere hasste und all den Zwang, der mit dem Leben in Ostdeutschland verbunden war. Dann kam die große Enttäuschung, als sie sich nach der Flucht in den Westen auch dort eingeengt fühlte und schließlich der Umzug in die DDR, immer verbunden mit der Sehnsucht nach Freiheit.

Fast nebenbei erzählt mir Angela, dass sie später in den 70 er Jahren zurück kam in die DDR und zwar jedes Jahr.

Sie hat dort Menschen geholfen, die wegen ihrer politischen Meinung, religiöser Überzeugungen oder kritischen Äußerungen unterdrückt wurden. “Ich wusste, dass das gefährlich war, aber ich konnte nicht anders,” sagt sie.

Wie bitte? Das MUSS sie mir genauer erzählen!

Angela Thompson hatte das dringende Bedürfnis, den Menschen in der DDR zu helfen.

Vor allem lag das daran, dass sie sich und ihre Eltern immer wieder gefragt hatte, warum niemand gegen Hitler aufgestanden war, warum niemand den Menschen geholfen hatte, die unter ihm unterdrückt wurden. Außerdem war sie sehr dankbar dafür, dass sie den Weg in die Freiheit gefunden hatte und ganz über ihr Leben bestimmen konnte.

“Plötzlich habe ich gewusst, dass ich doch von niemandem erwarten kann, dass sie etwas für Menschen in Schwierigkeiten tun, wenn ich selbst nicht den Menschen in der DDR helfe.”

Es begann mit dem Schmuggeln von Taschenrechnern, politischen Zeitschriften und Büchern für Verwandte und Freunde. Daraus wurde viel mehr. Angela Thompson fuhr mit dem Auto quer durch die USA nach Washington, um dort mit Senatoren und Vertreten des Außenministeriums über politische Gefangene zu sprechen. Die Abgeordneten versprachen, zu helfen. Sie telefonierte mit Präsidentschaftskandidat Ronald Reagan über einen besonders brisanten Fall. Auch er wurde aktiv.

Sie selbst übermittelte Informationen zwischen West und Ost, bog heimlich von der Transitstrecke ab, um sich mit Angehörigen der Gefangenen zu treffen.

Der Gefahr war sie sich immer bewusst. “Aber ich musste das einfach tun, weil das zum Menschsein dazu gehört.”

Sie erzählt mir das in ihrem licht durchfluteten Wohnzimmer. Im Regal hinterher viele deutsche Bücher, Reclamhefte und Schallplatten mit klassischer Musik. In Glasvitrinen Porzellan aus Meißen und Krippenfiguren aus dem Erzgebirge. Dazwischen eine Buddhafigur, Rosen aus dem Garten und moderne Kunst and den Wänden.

Man merkt die starke Verbindung zwischen ihr und der alten Heimat.

Niemals hätte ich geahnt, was sie für die Menschen dort riskiert hat.