Netzwerk

Mitglieder

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Kunst und Kiwis, die zweite: ein Dauerkonflikt rund um Missinterpretationen, Obszönitäten, Aufruhr und Angst. Der aktuelle Fall spielt in Wellington, Neuseelands Hauptstadt und Kulturhochburg. Es ist mit Abstand das intellektuellste City-Pflaster im Südpazifik, progressiv und funky. Und seit Ende August ein Gruselkabinett. Denn von einem der Dächer schaut eine Hand.

Bildhauer Ronnie van Hout ist für neuseeländische Verhältnisse ein Entfant Terrible. Dass er in Melbourne lebt, macht die Sache nicht besser. Vor drei Jahren bestellte das vom Erdbeben lädierte Christchurch bei ihm ein öffentliches Kunstwerk namens Quasi: eine fünf Meter große Hand, auf der das Gesicht des Künstlers sitzt. Sie steht auf zwei Fingern – ein grimmiges, monströses Handmännchen.

Es wanderte aufs Dach der städtischen Kunstgalerie. Über 90.000 Dollar zahlte Christchurch damals für die Anfertigung. Schulkinder waren begeistert, Touristenbusse stoppten davor. Doch es gab auch Gegenstimmen, wie bei jeder Art von Kunst, die nicht nur brav Nikau-Palmen und Tui-Vögel abbildet. Aber zum Skandal wurde van Houts Hand erst jetzt, als sie nach Wellington wanderte.

Als Attraktion der verbauten Innenstadt thront sie dort ebenfalls auf der Kunstgalerie. Aber nicht nur die 74.000 Dollar, die der Hubschauber-Transport der 400-Kilo-schweren Skulptur und die windsichere Installation kosteten, stoßen den Hauptstädtern auf. Es ist das verkörperte Böse, was von oben auf sie herabschaut. „Creepy“ sei das, „furchterregend“, „ekelhaft“ – ein Medien-Shitstorm, der sogar New York und London erreichte. Alptraumerregend.

Vielleicht liegt es an der Ähnlichkeit zu Donald Trump – eine der häufigsten Assoziationen. Ronnie van Hout vergleicht es mit dem Aufschrei über „entartete Kunst“ im letzten Jahrhundert. „Ich zeige meinen Studenten die Zeitungsartikel von damals, die besagten, dass Kubismus von Verrückten gemacht wird und nur Mist sei,“ erklärte er Radio New Zealand. „Dann zeige ich ihnen die Reaktion auf Quasi, um zu zeigen, dass sich nichts verändert hat.“

Auf der Hitliste der hässlichsten Skulpturen im Lande liegt er jedoch noch nicht vorne. In einem Bahnhof in Auckland hängt ein phallisches Drahtgebilde, das „Wolke“ heißt und als höchst anstößig gilt. Ebenso penetrant penisförmig kommt die „Big Sausage“ daher, eine Riesenwurst auf einer Gabel in Tuatapere. Sie steht in der stolzen Tradition ebenso peinlicher Statuen wie die Riesen-Kiwi, das Riesen-Schaf, die Riesen-Karotte.

Und vor der Umweltbehörde in Christchurch steht ein überdimensionales Abbild eines konservativen Abgeordneten, mit runtergelassener Hose über einem Trinkglas hockend – Künstler Sam Mahons Antwort auf die Wasserverschmutzung. Einen halbnackten Politiker als Muse hätte er sich nie träumen lassen. „Als Kunststudent dachte ich, ich würde mal Madonnen malen. Aber jetzt bearbeite ich Genitalien.“

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

„Unbuilding Walls“ – Titel und Thema des Deutschen Pavillons auf der diesjährigen Venedig Biennale für Architektur passen bestens zu „Ausgeschlossen: Eine Weltreise entlang Mauern, Zäunen und Abgründen“, dem neuen Buch der Weltreporter.

Deshalb präsentierten die Weltreporter Marc Engelhardt (Herausgeber; Schweiz) und Clemens Bomsdorf (Autor des Kapitels über Grenzen in der Kunst; Nordeuropa) das Buch erstmals in Italien. Zum Abschluss der Architektur Biennale diskutierten sie am Samstag, 24. November, um 18.30 in der Evangelisch-Lutherischen Kirche, mit Marita Liebermann (Direktorin des Deutschen Studienzentrums in Venedig) und Agnes Kohlmeyer (Kuratorin, Uni Venedig) über Sinn und Unsinn von Grenzen und wie Kunst und Architektur damit umgehen.

Obwohl auf Deutsch debattiert wurde und obwohl an dem Wochenende die Konkurrenz an spannenden Veranstaltungen in Venedig groß gewesen sein dürfte, wie man es aus Berlin kennt, kamen geschätzt mindestens 60 Leute zu der Veranstaltung. Das Interesse am Thema ist eben grenzenlos.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Kerstin Zilm mit den anderen Preisträgern und RIAS-Kollegen in Berlin.

“Die Preisträger sollen keine Dankesrede halten. Das wird schnell zu langweilig. Ich werde Euch einfach ein paar Fragen stellen.” Ich war sehr froh, als Petra Gute, die Moderatorin der Preisverleihung mir das sagte.

Dankesreden sind Landminen. Nicht dass ich schon viele gehalten hätte, aber von jahrelanger Berichterstattung über die Oscars weiss ich, dass selbst die erfahrensten Redner vergessen, Menschen zu danken, ohne die sie niemals einen Preis erhalten hätten. Oder dass Musik angespielt wird, bevor sie es tun können.

Ein paar Fragen also, das sollte nicht schwierig sein.

Ich war bei der Verleihung der RIAS Medienpreise in Berlin, in genau dem Funkhaus, in dem alles, was echtes Radio angeht, für mich angefangen hat, mit einem Volontariat kurz nach dem Mauerfall. Aufregende Zeiten waren das für das ‘Radio In the American Sector’ und deshalb auch für mich. Bis dahin wollte ich Hitparaden DJ werden, beim Radio Platten auflegen und in Wunschsendungen mit Hörerinnen und Hörern reden. Kaum war ich einmal mit Mikrofon und Aufnahmegerät unterwegs in Berlin, wusste ich: was ich wirklich will, ist Reporterin werden.

“And the rest” – wie man so schön in meiner neuen Heimat sagt, “is history.”

Ausgezeichnet wurden an dem Abend JP Burgard aus dem ARD-Fernsehstudio in Washington DC, Lara Wiedeking vom ZDF in Washington DC, Arndt Peltner, freier Korrespondent und Radioshow-Moderator aus Oakland, Ainara Tiefenthäler und Shane O’Neill von der New York Times, und ich. Die ausgezeichneten Werke befassen sich mit Themen vom Verschwinden der Gletscher in Alaska bis zur Geschichte des Stacheldrahts und dessen Bedeutung für die US-Gesellschaft.

Ich bekam den Preis für eine Serie von Beiträgen darüber, wie sich die US-Gesellschaft mit der Präsidentschaft von Donald Trump geändert hat, und wie die Menschen in Kalifornien darauf reagieren.

Weltreporterin Zilm mit RIAS Berlin Geschäftsführer Erik Kirschbaum und Moderatorin Petra Gute

Nach einer leidenschaftlichen Rede des CBS-Reporters Bill Whitaker und einem Appell an alle Journalisten, alles daran zu setzen, akkurat und ehrlich über aktuelle Ereignisse zu berichten, war es endlich so weit. Die Preise wurden vergeben.

Ich überlegte, wie ich in das Gespräch mit der Moderatorin irgendwie einbauen kann, welche Bedeutung der RIAS für mich hat und auch dass die RIAS Berlin Kommission buchstäblich mein Leben veränderte.

Dank der Kommission war ich 1994 acht Wochen in den USA, bei Politikern, Universitäten, Fernseh- und Radiostationen. Dort entdeckte ich meine Faszination für das Land und die Menschen, die dort wohnen. Über mehrere Stationen bekam ich 2003 den Posten der ARD-Korrespondentin in Los Angeles. 1998 in Washington als Juniorkorrespondentin für das Deutschlandradio lernte ich einen netten Mann kennen. Mit dem bin ich inzwischen verheiratet. Das wäre alles nicht passiert ohne die RIAS Berlin Kommission! Und ich wäre sicher nicht ARD-Westküstenkorrespondentin geworden. Irgendwie wollte ich das alles unterbringen ohne eine Dankesrede zu halten.

Na endlich! Moderatorin Petra Gute und Kerstin Zilm

Ja, und dann stellte Petra Gute mir die erste Frage: “Was haben Sie gedacht, als Sie hörten, dass Sie den Preis bekommen?” Kurz dachte ich an all die diplomatischen Dinge, die ich sagen könnte/sollte. Aber es platzte ehrlich aus mir heraus:

“Na endlich!”

Seit zehn Jahren nämlich reiche ich Beiträge ein für den Preis. Ich hatte schon fast aufgegeben.

Zum Glück lachte der ganze Saal. Und irgendwie hab ich in den nächsten Antworten dann auch all die Sachen untergebracht, die ich auch noch sagen wollte.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Gegrillte Heuschrecken, Hühnchen in Schokolade-Chile-Soße, Leguan-Tacos – zugegeben, der Speiseplan in meiner derzeitigen Heimat ist für Fremde etwas gewöhnungsbedürftig. Aber davon sollte man sich nicht abhalten lassen. (mehr …)

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Geschlechterkampf Munch-Raum im Frankfurter Stäfel (Foto: Bomsdorf)

Geschlechterkampf Munch-Raum im Frankfurter Stäfel (Foto: Bomsdorf)

In der aktuellen Ausstellung Geschlechterkampf im Frankfurter Städel Museum ist gleich ein ganzer Raum fast nur mit Bildern des Norwegers Edvard Munch gefüllt. Die Schau habe ich zuerst zur Eröffnung im November gesehen, damals mir den Katalog aber nicht genau genug angeschaut. Jedenfalls war mir nicht aufgefallen, dass dadrin auch Donald Trump gedankt wurde! Der war damals noch nicht US Präsident. Das war auch gar nicht entscheidend für den Dank, denn, so das Kuratoren-Duo aus Felicity Korn und Felix Krämer: „Bei der Vorbereitung unserer Ausstellung mussten wir häufig erklären, weshalb eine Ausstellung zum Geschlechterkampf in der Kunst zwischen 1860 und 1945 wichtig ist und dass es sich bei der Problematik weiterhin um eine gesellschaftliche Realität handelt. Durch seine Äußerungen im US-Wahlkampf hat Donald Trump – unfreiwillig – zahlreiche dieser Skeptiker überzeugt, dass der Geschlechterkampf ein hochaktuelles Thema ist.“

Deshalb also gebührte ihm zugegebenermaßen etwas ironisch Dank. Ähnlich überraschend wurde übrigens Justizminister Heiko Maas gedankt und noch ein paar weiteren. Wer sich nicht nur für Kunst interessiert, sondern auch für aktuelle gesellschaftliche und politische Diskussionen, wird sich denken können, warum. Und natürlich danken die beiden einigen auch ernsthafter. Dazu habe ich nach meinem zweiten Besuch der Ausstellung Ende Januar eine ganz kleine Geschichte für The Art Newspaper geschrieben, zu lesen hier. Zur Ausstellung geht es hier.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Dass Aarhus zur europäischen Kulturhauptstadt 2017 in Dänemark ernannt wurde, hat in Norddeutschland viele enttäuscht. Schließlich hatte sich Konkurrent Sonderburg mit Flensburg beworben und hätte so – obwohl noch gar nicht wieder an der Reihe – auch Deutschland zu ein wenig europäische Kulturhauptstadt verholfen.

Theater in der Kulturhauptstadt Aarhus (Foto: Bomsdorf)

Nun also Aarhus und auch das hat für Norddeutschland seinen Reiz. Schließlich ist es von Hamburg in nur ein paar Stunden zu erreichen. Zudem wird ein großer Teil Dänemarks mit einbezogen.

Zu einer Zeit, wo immer mehr von abgehängten Randgebieten die Rede ist, setzt Dänemark auf die weniger bekannten Ortschaften und versucht Gäste dorthin zu locken und den Einheimischen etwas zu bieten.

Die bildende Kunst nimmt einen ziemlich großen Raum ein. Internationale Zugpferde wie Olafur Eliasson (darf in Dänemark, wo er aufgewachsen ist, eigentlich nie fehlen), Barbara Kruger und Thomas Hirschhorn werden mit weniger bekannten Namen kombiniert.

Gleich zu Anfang, ab 21. Januar, wird Signe Klejs für „Hesitation of lights“ eine zentrale Brücke in Aarhus in wechselndes Licht tauchen. Sie bezieht sich auf den dänischen Astronomen Ole Rømer, der herausfand, das Licht sich bewegt. Viele Besucher werden aber wohl eher an Eliassons bunte begehbare Installation auf dem Dach des nahen Museums Aros denken.

Randers wird mit seinem Gaia Museum für Outsider Art einbezogen und in Silkeborg eröffnet die Osloer Schau, die Asger Jorn und Edvard Munch zusammenbringt.

In Herning, nicht weit von der bei Surfern und Familien aus Deutschland so beliebten dänischen Nordsee wird die diesjährige Ausgabe der „Socle du Monde Biennale“ ins Programm einbezogen.

Auch das Dänemark fernab der Großstadt Aarhus wird mit ins Programm aufgenommen. (Foto: Bomsdorf)

Das dortige Kuratorenteam ist ganz anderen Biennalen würdig, so gehört dazu auch Daniel Birnbaum, früherer Venedig Biennale Kurator und jetzt Direktor des Moderna Museet in Stockholm. Die Biennale in Herning ist – der Titel lässt es erahnen – dem italienischen, aber etliche Jahre in Dänemark lebenden Piero Manzoni gewidmet. Der hat einst in Herning einen Sockel aufgestellt auf der die ganze Erdkugel ruhen soll. Im kommenden Jahr wird die Ausstellung sich dem Thema „Scheiße und Körper“ widmen. Das steht zwar so nicht offiziell im Programm, so fasste es im Gespräch in Aarhus aber eine Mitarbeiterin mit der vielen Dänen so üblichen bodenständigen Offenheit zusammen.

Wer die Liste der beteiligte Künstler anschaut, kann sich schon denken, warum sie die Thematik so zusammengefasst wird. Wim Delvoye wird sein künstliches Verdauungssystem „Cloaca“ zeigen und Pierre Manzonis „Merda d’artista“ gehört ohnehin zum örtlichen Museum.

Im Jorn Museum in Silkeborg wird ab Mitte Februar die Schau “Jorn + Munch” aus dem Osloer Munch Museum gastieren (zum Konzept der Ausstellungsserie mehr in meinem Artikel für The Wall Street Journal zur Ausstellung Melgaard + Munch).

Natürlich ist auch der in Dänemark aufgewachsene und in Berlin arbeitende isländische Künstler Olafur Eliasson mit von der Partie in Aarhus (nicht aber in Herning). Er ist durch seine Mitarbeit am Bühnenbild für das aus New York kommende Ballet „Tree of Codes“ vertreten. Tickets dafür versucht Aarhus 2017 seit Wochen wie ein Circus unter die Leute zu bringen, indem behauptet wird, es sei nun aber wirklich bald ausverkauft.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Ich weiß nicht, ob ich mich jemals daran gewöhnen werde diese Worte zu schreiben: US-Präsident Donald Trump. Egal, in wenigen Tagen ist es soweit. Und es gibt viele Gründe, sich große Sorgen nicht nur um die USA zu machen.

Ich erlebe die direkten Konsequenzen unter anderem, wenn ich in einer Schule jungen Autoren als Tutorin helfe und wir einen Großteil unserer Zeit damit verbringen, auf Ängste von Jugendlichen einzugehen. Sie befürchten, dass sie selbst oder ihre Eltern bald abgeschoben werden, weil sie keine Papiere haben. Diese Ängste sind hervorragendes Material für Geschichten, die Mitgefühl, Wut und Verständnis auslösen. Sie sind keine gute Grundlage für konzentriertes Lernen und produktive Pläne.

Was mir Mut macht: Kalifornien wird ein Bollwerk gegen eine Regierung sein, die Umweltschutz-Regulierungen und universelle Krankenversicherung abschaffen will, die ankündigt, Millionen von Menschen abzuschieben, auszugrenzen und eine Mauer zu bauen.

Zwei Geschichten, die ich in den vergangenen Wochen innerhalb und außerhalb des Westküstenstaates recherchierte, haben außerdem meinen Optimismus geschürt.

Da war zuerst mein Besuch im Standing Rock Camp von North Dakota. Aus einer kleinen Ansammlung von Zelten und Tipis wurde ein Lager, in dem zeitweise mehr als 7000 Menschen friedlich gegen die Dakota Access Pipeline demonstrierten. Bis heute kommen an der Flussmündung von Missouri und Cannonball River Jung und Alt zu Gebeten, Zeremonien und Gesängen zusammen. Hier haben erstmals US-Kriegsveteranen die ersten Völker der USA um Vergebung für Zerstörung ihrer heiligen Stätte und ihrer Kultur.

Der Chef der Pipeline Firma Energy Transfer Partners hat angekündigt, weiter zu bauen. Er rechnet damit, dass er die Genehmigung zur Vollendung seines Projekts bekommt, sobald Trump das Amt übernimmt. Gegendemonstranten bezeichnet Kelcy Warren lachend als naiv. Der Milliardär aus Texas hat mehr als 100 tausend Dollar in Trumps Wahlkampf investiert, der will die Förderung von fossilen Brennstoffen verstärken, der ehemalige Exxon-Chef wird vermutlich Außenminister und Rick Perry, ehemaliger Gouverneur von Texas, wird Energieminister. Perry ist im Vorstand von Energy Transfer Partners.

Und warum genau macht mich das optimistisch?

Weil trotz alledem – oder genauer gesagt: gerade deshalb – die Bewegung zusammenhält, weiter Zulauf bekommt, die Unterstützung für das Standing Rock Camp nicht nachlässt und weil Menschen aus aller Welt in das eiskalte North Dakota kommen, auch um von dem Vorbild für gewaltlosen Widerstand zu lernen. Mir sagte einer der Älteren, Lakota Johnnie Aseron, dass wir alle Gesprächskreise gründen sollten, um gemeinsam zu überlegen, wie wir am besten mit verschwindenden Rohstoffen und wachsender Bevölkerung umgehen. Ich habe viele junge Leute getroffen, die genau das tun wollen, die füreinander einstehen, über gemeinsame Werte diskutieren und nach ihnen handeln. Sie sind entschlossen, die Veränderungen herbeizuführen, die ihnen keine Wahl und keine der bestehenden Parteien gebracht hat. Das macht mich optimistisch.

Dann kam vergangenes Wochenende: nicht nur protestierten im ganzen Land Tausende gegen die Abschaffung der Krankenversicherung und gegen Diskriminierung, für soziale Gerechtigkeit, Umweltschutz und Pressefreiheit. Ich interviewte eine Woche vor der Amtseinführung von Donald Trump Drehbuchautor, Regisseur, Schauspieler und Theaterdirektor Tim Robbins über die Aufgabe von Kunst in Zeiten von tiefer gesellschaftlicher Spaltung und einem Präsident Trump. Der Bernie-Sanders-Anhänger startete an seinem Theater eine Serie von Foren zur Stärkung zivilen Diskurses. Robbins plädiert für Bescheidenheit und dafür, nicht anderen die Schuld am Ausgang der Wahl zu geben. “Etwas hat nicht gestimmt, etwas war krank in unserer Gesellschaft und die Antwort auf die Frage, was das war, liegt bei uns.” Für den Umgang mit dem neuen Präsidenten warnt er vor Provokationen. Er vergleicht die Situation mit der Konfrontation einer Klapperschlange: wenn man sie provoziert, beißt sie zurück, wird noch größer und strahlt mehr Macht aus. “Wir brauchen einen Dialog, eine Bewegung, die diese Klapperschlange umgeht und nicht die provoziert, mit denen wir nicht einer Meinung sind.”

Dieser Dialog ist noch sehr chaotisch. Aber er findet statt auf vielen Ebenen und die Wahl von Donald Trump hat ihn paradoxerweise gestärkt. Und das macht mich sehr optimistisch.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Der ältere, sehr ruhige sprechende, aber doch energische Herr, der mir vor etwas mehr als fünf Jahren in Breslau für eine gute Stunde zum Gespräch gegenübersaß, war mit Sicherheit einer der beeindruckendsten Interviewpartner, die ich je gehabt habe. Natürlich, weil er so klug war, aber nicht nur deshalb, sondern auch wegen seiner Milde und Nachdenklichkeit, wird mir Zygmunt Bauman und wird mir das Gespräch sicher auf ewig in Erinnerung bleiben. Dass die manchmal so vertrackte Autokorrektur des Computers aus seinem Nachnamen gerade Batman machen wollte, passt da. Die Künstlerin Shirin Neshat, die norwegische Königin – das sind zwei weitere Gesprächspartner, die lange nachwirkten.

Batman traf ich am Rande, schon wieder der dubiose Autokorrektur-Fehler. Also: Bauman traf ich während des Europäischen Kulturkongresses in Breslau 2011 (hier der Link zu seinem Abschlussvortrag). Ob Polen heute noch so eine Veranstaltung machen würde? Ich weiß es nicht. Baumans Wunsch von damals jedenfalls ist weiterhin aktuell: Zerschneiden wir den Gordischen Knoten, sagte er mir für das Interview in Die Welt:

“Der Konflikt zwischen Israel und Palästina ist ein gordischer Knoten. Er kann nicht gelockert werden. Wenn er zusammenbleibt, wird er nur fester. Wie Alexander der Große uns gelehrt hat, kann er nur durch Zerschlagen gelöst werden. Es ist ohne Frage sehr riskant, Palästina die Unabhängigkeit zu erlauben, denn das wird auf die eine oder andere Art zu einer neuen Front führen. Aber ich denke, das Risiko einer weiteren Verweigerung der Unabhängigkeit ist größer. Der israelisch-palästinensische Konflikt ist geprägt von lebhafter Feindschaft, vom Unwillen, miteinander zu sprechen, Kompromisse einzugehen und so weiter. Wenn die aktuelle Situation beibehalten wird, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer Eskalation.

Die Welt: Sie meinen, den Palästinensern Eigenständigkeit zuzusagen, würde den gordischen Knoten durchschlagen?

Zygmunt Bauman: Lasst es uns versuchen und den Palästinensern eine Stimme geben. Auch aus israelischer Sicht sollte es die bessere Lösung sein, denn zumindest haben die Palästinenser dann eine Wahl. Was sie dann machen, wird ihre Entscheidung als Staat sein. Sie werden dafür verantwortlich sein, was sie tun. Das sind sie jetzt nicht, denn sie sagen: ‘Wir sind besetzt, wir können nichts tun.’ Es geht hier nicht nur darum, palästinensische Wünsche zufriedenzustellen, sondern den Konflikt zu lösen. ”

Heute ist Zygmunt Bauman verstorben, der Konflikt aber dauert weiter an, ja, hat sich sogar verschärft. Auch seine Hoffnung für und seine Aufforderung an Europa, so richtig die Analyse natürlich ist, ist heute – Anfang 2017 – der Realisierung nicht näher gekommen:

“Der einzige Bereich, in dem Europa der Welt wirklich etwas bieten kann, ist die Kultur. Das meine ich in einem anthropologischen Sinne. Vielleicht sollte man besser von einer europäischen Zivilisation sprechen. Europa hat die schwere Kunst gelernt, jahrhundertealte Konflikte, Vorurteile und Feindschaften hinter sich zu lassen.”

Dieses Jahr, wo in Frankreich und in Deutschland gewählt wurde, auch nochmal Baumans Hinweis auf die zwei zentralen europäischen Akteure und ihre gemeinsame schreckliche Historie sowie positive Gegenwart:

“Europa kann dem Rest der Welt und vor allem dem Nahen Osten etwas bieten. Schauen Sie sich Frankreich und Deutschland an, heutzutage lieben diese Länder sich. Es ist also machbar und kein Wunder.”

Das ganze Interview erschien im September 2011 im Feuilleton von Die Welt und ist heut so lesenswert wie damals. Hier nochmal der Link zum Interview in Die Welt.

Noch ein letzter Ausschnitt, der ein wenig Vorlauf braucht und in dem Bauman so souverän mit möglichen Zuspitzungen von Journalistenkollegen umgeht, wie es häufiger sein sollte:

“Die Welt: Kürzlich haben Sie der polnischen Zeitung “Polityka” ein Interview gegeben, das auch in Deutschland Reaktionen hervorrief. Es geht vor allem um eine Passage. Da ich nur aus einer Übersetzung zitieren kann, korrigieren Sie mich bitte gegebenenfalls. Sie sagten, dass die von Israel erbaute Mauer …

Zygmunt Bauman: Da gab es eine Verzerrung. Ich wollte darauf hinaus, dass die Erinnerung an das Getto tief im jüdischen Bewusstsein ist. Ich überlegte, ob es den Regierenden in Israel in den Sinn gekommen wäre, eine Mauer zu bauen, wenn es dieses Trauma nicht gäbe. Immerhin haben Ihre Landsleute, die Deutschen, ihre Unannehmlichkeiten gelöst, indem sie eine Mauer gebaut haben und sich abgrenzten. Das Gleiche wurde von den Israelis mit der palästinensischen Mauer getan. Ich habe nicht impliziert, dass hinter der Mauer wie im Falle von Warschau Massenmord stattfindet. Die Israelis stellten fest: Hier sind Leute, mit denen wollen wir nicht kommunizieren, von denen wollen wir uns abgrenzen. Da kamen sie auf die Idee, eine Mauer zu bauen.

[…]

Die Welt: Günter Grass hat in einem Interview mit “Ha’aretz” kürzlich von sechs Millionen deutschen Kriegsgefangenen gesprochen, die in Russland ermordet worden seien. Das ist ihm zum Vorwurf gemacht worden.

Zygmunt Bauman: Ich habe davon gehört, aber das Gespräch nicht gelesen. Meine Worte sind verzerrt worden, also denke ich, da hat auch jemand seine Worte verzerrt. Solange ich es nicht von ihm gehört habe, möchte ich mich nicht dazu äußern. In jedem Fall stimmt es, dass der Krieg unglaublich unmenschlich ist. Das habe ich auch im Interview mit “Polityka” klargemacht, aber es ging dann leider unter: Ich bin besorgt über die moralische Verwüstung, die die Besetzung Palästinas bei den Israelis anrichtet, besonders bei Jüngeren, die direkt als Teil einer Besatzungsmacht geboren werden. Krieg ist für beide Seiten zerstörerisch, es gibt keine Sieger. Wer angefangen hat, ist eine andere Frage, aber sobald der Krieg einmal begonnen worden ist, gibt es auf beiden Seiten Opfer.

Die Welt: Eine solche Aussage heißt aber nicht, die Singularität des Holocaust infrage zu stellen?

Zygmunt Bauman: Nein. Der Holocaust war eine organisierte, bürokratische Operation mit klarem Zweck. Es waren keine spontanen Tötungen, es war organisiert und geschah über Jahre hinweg. Das Ziel war eines, das den Sowjets mit den deutschen Kriegsgefangenen nicht in den Sinn kam: die Vernichtung einer ganzen Nation und nicht nur des Militärs. Ich habe Günter Grass nicht gelesen, aber nehme nicht an, dass er eine Gleichsetzung im Sinn hatte. Vermutlich meinte er: ‘Ja, wir sind schuld am Holocaust, aber viele von uns sind auch ermordet worden’, und das stimmt. Es gibt bei einem Krieg nicht die Möglichkeit, dass eine Seite ohne Verluste bleibt. Deshalb muss Krieg ein für allemal beendet werden. Das ist genau das, was Europa dem Rest der Welt bieten kann.”

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Ganz ohne Guggenheim – Eingang zur Architektur Biennale 2016 (Foto: Bomsdorf)

Das Timing hätte kaum besser sein können: Nur wenige Tage nachdem die diesjährige Architektur Biennale in Venedig schloss, hat sich die Stadt Helsinki endgültig gegen ein Guggenheim Museum entschieden.

Bei meiner ersten Reise zur Architektur Biennale vor zwei Jahren führte ich im amerikanischen Pavillon Interviews zu den Plänen für ein Guggenheim Museum in Helsinki. Das Projekt war damals schon umstritten und auch nicht mehr ganz neu. Die Kuratoren des US Beitrags hatten sich selber mit einem leicht scherzhaft gemeinten Entwurf für den Bau des Hauses beworben und sahen den Plan in Finnland eine Filiale des New Yorker Hauses zu etablieren, ziemlich kritisch (ausführlich zu lesen in der FAZ vom 2.12.2014, veröffentlich auch hier in meinem torial-Portfolio;eine Zusammenfassung im Blog).

Seither hat sich viel getan; und auch wieder nicht. Obwohl es auch politisch viel Ablehnung für das Projekt gab, versuchte Guggenheim immer wieder Politik und Bevölkerung doch noch für das Haus zu gewinnen. Erst vor wenigen Wochen wurde ein revidierter Vorschlag veröffentlicht. Mit der Ablehnung durch die Stadt Helsinki vorgestern (30.11.2016, hier ein Text aus der New York Times) ist das Projekt nun aber wohl endgültig gescheitert. Eine nachträgliche Analyse dürfte dennoch lohnend sein – einerseits, um zu sehen, wie eine große Stiftung in einem kleinen, an private Initiativen nicht so gewohntes Land auf Ablehnung stoßen kann und auch, um das Prinzip Guggenheim/Economic Hit Man besser zu verstehen. Mein oben erwähnter FAZ-Artikel ist dafür ein guter Start (hier ein weiterer Text von mir zum Thema für art).

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Katrin Jakobsdóttir, damals isländische Kultusministerin, im Interview mit think:act

Zwei Frauen dürften in Island nach der gestrigen Parlamentswahl künftig eine stärkere Rolle spielen: die Piratin Birgitta Jónsdóttir und die Linksgrüne Katrín Jakobsdóttir. Erstere hat zwar bisher vor allem im Ausland mehr Medienaufmerksamkeit genossen, doch letztere steht der Partei mit den zweitmeisten Stimmen vor (hier Links zu meinem Vorbericht zur Wahl am 29.10.) und hat bereits Regierungserfahrung. Jakobsdóttir hat also bessere Aussichten in einer neuen Koalition links der Mitte Regierungschefin zu werden. Vor einiger Zeit hatten die Piraten zudem gesagt, dass sie selbst wenn sie der größere Koalitionspartner sind, lieber eine Linksgrüne Premierministerin hätten.

Grund genug, sich Jakobsdóttir einmal genauer zu widmen. Ich habe sie mehrfach in Island und andernorts getroffen und publiziere hier gerne die deutschsprachige Version eines Interviews, das ich im Herbst 2012 am Rande der Buchmesse in Göteborg mit ihr für think:act, das Magazin von Roland Berger, führte.

„Was wir jetzt in Island erleben, ist die positive Seite der Krise“

Clemens Bomsdorf: Die europäische Banken- und Finanzkrise begann in Island. Nach dem Kollaps der isländischen Wirtschaft folgte der Einbruch in Europa. Solche Krisen kennen wir aus Filmen und Büchern, aber nicht aus dem echten Leben. Wo sehen Sie als Literaturwissenschaftlerin, die die isländische Wirtschaftskrise hautnah miterlebt hat, die Unterschiede zwischen Fiktion und Realität?

Katrín Jakobsdóttir: In der Literatur haben Krisen etwas Romantisches. Doch die Krise in Island war überhaupt nicht romantisch. Es kam alles sehr plötzlich: Wir waren vielleicht das erste Land, das abstürzte. Wir hatten dieses riesige Bankensystem, zwölfmal so groß wie unser BIP, und es brach einfach zusammen. Die Krise war in Island sehr ernst. Jetzt sehen wir die Gegenwart und die Zukunft positiver. Vielleicht werden uns diese Ereignisse eines Tages wie ein Roman vorkommen.

CB: Kurz bevor die isländischen Banken nach dem Crash nationalisiert wurden, schloss der damalige Premierminister Geir Haarde eine Ansprache mit „Gott rette Island“. Das klang wie ein Stoßgebet. Was dachten Sie, als Sie diese Worte hörten?

Katrín Jakobsdóttir, damals isländische Kultusministerin, im Interview mit think:act

KJ: Wir waren alle sehr überrascht. Natürlich hatten sich die Geschehnisse abgezeichnet. Meine Partei hatte schon einige Zeit Schwächen des Finanzsystems aufgezeigt. Doch niemand hatte mit diesen Worten gerechnet. Dieser Moment fühlte sich surreal an, wie aus einem Film. Island hat nur knapp über 300.000 Einwohner, und wir alle erlebten diesen Moment. Alle sahen die Rede – selbst Isländer im Ausland, die sich noch als Teil unserer winzigen Nation fühlten. Jeder weiß noch, wo er war, als er diese Worte hörte.

CB: Würden Sie jetzt, vier Jahre später, sagen, dass Gott Island tatsächlich gerettet hat? Was ist mit dem Land und seinen Menschen seitdem passiert?

KJ: [lacht] Nun, wir sind immer noch da. Vielleicht hat sich das isländische Volk seitdem nicht sehr verändert. Vieles, was Island ausmacht, seine Menschen und die Gesellschaft, gibt es immer noch. Ich weiß nicht, ob Gott Island gerettet hat, aber die Dinge haben sich definitiv nicht ganz so schlecht entwickelt wie erwartet.

CB: Ihre Partei ist schon immer dagegen, dass Island der EU beitritt. Trotz aller Probleme in der Euro-Zone – hätten eine Mitgliedschaft und eine gemeinsame Währung nicht geholfen, die isländische Krise zu verhindern?

KJ: Als Politikerin weiß ich, dass man keine hypothetischen Fragen beantworten sollte! Doch die beste Antwort auf diese Frage ist wahrscheinlich Irland. Leider gab es in Irland trotz seiner Mitgliedschaft eine ähnliche Krise wie bei uns. Beide Länder hatten gemeinsam, dass sie in den letzten zwei Jahrzehnten neoliberale Politiken umgesetzt hatten. Meines Erachtens ist das der Hauptgrund für die Krise.

CB: Als die Krise ausbrach, gab es in Island Demonstrationen, die aber im Vergleich zu denen in Spanien und Griechenland kleiner und gewaltlos waren. Warum reagieren Isländer so anders als Südeuropäer?

KJ: Wenn man bedenkt, wie wenig Einwohner Island hat, dann waren die Demonstrationen gar nicht so klein. Sie zogen 15-20.000 Menschen an, also 5-7 % unserer Bevölkerung – das entspräche in Spanien 3 Millionen Menschen und 700.000 in Griechenland. In meinem Land haben Proteste keine lange Tradition. Die einzigen richtigen Demonstrationen, die es vor der Krise gegeben hatte, fanden 1949 statt, als Island der NATO beitrat.

CB: Versuchen die Isländer – statt sich zu beschweren oder zu demonstrieren – lieber, mit den Dingen klarzukommen und das zu verändern, was sie können?

KJ: Da ist vielleicht was dran. Isländer arbeiten gern an den Dingen, statt nur gegen sie zu protestieren. In der Krise ist viel Positives passiert. Ich denke da an die Nationalversammlung, wo 1.800 zufällig ausgewählte Isländer in einem Stadion zusammenkamen und über die Werte für unsere Zukunft diskutierten. So steht z. B. Vertrauen hoch im Kurs.

CB: Oft heißt es, Island könne man aufgrund seiner Größe nicht mit anderen Ländern vergleichen. Stimmt das wirklich, oder ist das nur eine Ausrede, um eine Politik wie in Island nirgendwo anders umzusetzen?

KJ: Natürlich ist es ein kleines Land, und das hilft, wenn es um demokratische Teilhabe geht. Was wir jetzt in Island erleben, ist die positive Seite der Krise. Die Menschen sind sich ihrer Rollen und Möglichkeiten besser bewusst. Das ist die wichtigste Lektion, die uns die Krise erteilt hat: Dass wir alle für unsere Gesellschaft verantwortlich sind. Jeder kann etwas tun. Ich glaube, das gilt auch für größere Länder, obwohl manche Dinge in kleineren Ländern wahrscheinlich schneller gehen.

CB: Ihre politische Karriere ist durch die Krise erst richtig in Schwung gekommen. Die Neuwahlen brachten Ihre Partei in die Regierung. Wie hat die Krise Sie noch beeinflusst? Ohne zu persönlich zu werden: Hat sich die Krise auf Ihr Konto ausgewirkt?

KJ: Fast jeder in Island war von der Krise betroffen. Als der Crash kam, sanken die Hauspreise dramatisch, und die Hypothekenrückzahlungen stiegen, da sie inflations- oder an ausländische Währungen gebunden waren. Eine Freundin meinte neulich, es sei komisch, dass ich als Regierungsmitglied denselben Ärger mit meinen Hypothekenzahlungen habe wie sie. Aber das gilt für viele isländische Politiker. Dadurch können wir die Probleme der Isländer besser verstehen. Wie wir in Island sagen: Wir bzw. die meisten von uns sitzen in derselben Suppenschüssel.

CB: Welche politischen Entscheidungen haben Ihr Ministerium und andere getroffen, um die Krise zu bewältigen?

KJ: Wir mussten drastische Haushaltskürzungen vornehmen. Wir zahlen jetzt große Summen, um unsere Schulden zu tilgen. Wir wollten das Gesundheitssystem, die Schulen und das Wohlfahrtssystem verschonen. Doch wir haben auch dort gekürzt – bis zu 10 % in drei Jahren. Die öffentlichen Ausgaben in anderen Bereichen wurden in drei Jahren um 20 % gekürzt. In meinem Ministerium haben wir bei staatlichen Einrichtungen wie Museen und Bibliotheken gekürzt. Für mich war es wichtig, die Schulen zu verschonen, nicht nur als Bildungsstätten, sondern weil dort Menschen zusammenkommen. Wenn man seinen Job verliert, ist es wichtig, nicht allein zu sein. Durch den Ausbruch der Krise haben die Menschen das Vertrauen in das Finanzsystem und die Politiker verloren, aber sie glaubten immer noch an das Bildungssystem. Alle, ganz gleich welcher Herkunft, gehen zur Schule. Bildung ist kostenlos, und Schulen schaffen demokratisches Bewusstsein und Gleichheit.

CB: Island hat vom Internationalen Währungsfond (IWF), der von einigen für seine neoliberale Politik kritisiert wird, einen Kredit bekommen. Es heißt, die von Ihrer Regierung ergriffenen Maßnahmen entsprächen nicht den vom IWF in der Regel geforderten Reformen. Stimmt das?

KJ: Nun, wir sind noch nicht mit allen Maßnahmen fertig. Aber alles in allem haben Sie Recht. Die Beantragung des IWF-Kredits war m. E. ein verzweifelter Akt. Ich hatte gesehen, was der IWF von afrikanischen Ländern verlangt – drastische Haushaltskürzungen, Privatisierung etc. Wir haben Haushaltskürzungen vorgenommen, aber wir haben nicht viel von dem umgesetzt, was der IWF i.d.R. empfiehlt. Privatisierung stand nach der Krise nicht auf dem Plan, nur vorher, als wir eine rechte Regierung hatten. Aber die Menschen stehen diesem Prozess mittlerweile kritisch gegenüber, da sie merken, dass sie weniger Macht haben, wenn man Dienstleistungen privatisiert, und dass Abgeordnete nichts mehr zu sagen haben. Ich denke, Island hat die Krise ganz gut überstanden.

CB: Island hat Kapitalkontrollen eingeführt, um die Wirtschaft besser zu lenken. Momentan sind die Wechselkurse künstlich. Es sieht aus, als gehe es Island relativ gut. Aber ist das nicht eine weitere Blase – eine, die platzen könnte, wenn die Kapitalkontrollen gelockert werden?

KJ: Die Lockerung der Kontrollen wird sich auf jeden Fall auswirken. Wie das aussehen sollte, darüber gehen die Meinungen auseinander. Eine sehr schnelle Lockerung, wie sie einige wollen, würde der Wirtschaft definitiv einen Schlag versetzen. Die jetzige Regierung findet, man solle die Dinge langsam angehen.

CB: Um zur Literatur zurückzukommen: Bücher fordern manchmal unsere Ansichten und Gedanken heraus, indem sie uns neue Dinge erleben lassen. Die Isländer lesen mehr als andere Nationen. Hat ihnen die Literatur durch die Krise geholfen?

KJ: Ich glaube, schon. Isländische Autoren haben die Krise als Hintergrund für ihre Bücher genommen. Ich habe meine Magisterarbeit über isländische Kriminalliteratur geschrieben: Viele Krimis aus den Jahren 2008 und 2009 handeln von unehrlichen Bankern oder Politikern, die ermordet wurden. Also ja, ich glaube, wir haben die Literatur – Kriminalromane, aber auch ernstere Stoffe – therapeutisch genutzt.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Ich bin ja jetzt schon eine ganze Weile in Kalifornien, angekommen 2003 als ARD-Radio-Korrespondentin und inzwischen als selbständige rasende Reporterin unterwegs mit allen Höhen und Tiefen, die das freischaffende Leben so mit sich bringt.

Ich bin ja jetzt schon eine ganze Weile in Kalifornien, angekommen 2003 als ARD-Radio-Korrespondentin und inzwischen als selbständige rasende Reporterin unterwegs mit allen Höhen und Tiefen, die das freischaffende Leben so mit sich bringt.

Zu den Höhen zählt eindeutig, dass es nun das erste Buch von mir gibt. Ein Jahr in Kalifornien!

Als der Herder-Verlag mich fragte, ob ich Lust auf das Projekt hatte, war ich sofort neugierig. Schon lange träumte ich davon, ein Buch zu schreiben. In der Grundschule habe ich das sogar schon mal gemacht. Selbst gebundene und illustrierte Abenteuer eines Mädchens, frei erfunden mit starken autobiographischen Zügen. Der Dackel meiner Freundin hat das Werk leider vernichtet bevor es zum Bestseller werden konnte.

Jetzt also ein neuer Versuch. “Ich finde das Jahr, in dem ich mich selbständig gemacht habe spannender als mein erstes Jahr in Kalifornien”, sagte ich beim Treffen mit dem Lektor. Der antwortete diplomatisch, das sei sicher auch sehr interessant, aber in der Serie gehe es mehr darum, wie das so ist, wenn man in einem neuen Land ankommt. “Die Bürokratie ist überwältigend, die Menschen sind fremd und das Wetter ganz anders.”

Ja, wie war das damals eigentlich? Ich versuchte mich zu erinnern und mir fiel einiges ein: wie meine Ikea-Möbel in Bubble-Wrap ewig auf einem Containerschiff durch den Panama-Kanal schipperten und ich deshalb auf der Luftmatratze schlief. Wie am roten Teppich die Prominenz einfach an mir vorbei ging, weil die internationale Radiojournaille in Hollywood nicht die Anerkennung bekommt, die sie verdient. Wie ich wegen zu großer Vorsicht durch die erste Führerscheinprüfung gefallen bin. Wie ich den ersten prall gefüllten Waffenschrank gesehen habe. Wie ich Wasserkanister in die Grenzwüste geschleppt habe. Wie ich staunend in der Gischt der Wasserfälle vom Yosemite-Nationalpark stand. Und natürlich wie wunderbar es nach 14 Jahren Berliner Winter war, dass so oft die Sonne scheint. Das ist übrigens immer noch wunderbar!

Jetzt ist es raus in der Welt, mein erstes Buch. Bei mir ist allerdings noch keins angekommen, obwohl der Verlag das Paket mit Belegexemplaren schon vor einer Weile abgeschickt hat. Auch das ist so eine kalifornische Erfahrung: transatlantische Post kostet zwar ein Vermögen, bewegt sich aber im Tempo der Postkutschen-Zeit.

Ob das ins nächste Buch passt? Eher nicht. Das wird eine erfundene Geschichte mit nur ein paar autobiographischen Zügen.

bestellen beim lokalen Buchhändler oder amazon

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Noch nie schien die Welt so instabil und aus den Fugen geraten wie jetzt – zumindest aus europäischer Sicht. Globalisierung, Terror, Kriege und blutige Konflikte. Migranten, Flüchtlinge und Finanzströme: Die Ratlosigkeit ist bei Wählern wie Politikern gleichermaßen groß.

Transparenz herzustellen und Zusammenhänge aufzuweisen gehört zu den Hauptaufgaben von Journalisten im Allgemeinen und Auslandskorrespondenten im Besonderen. Denn sie sind die Experten vor Ort, sie erleben die Wirklichkeit jenseits der Grenzen hautnah. Lösen lassen sich die Probleme der Welt an einem Nachmittag nicht. Aber gemeinsam einen Blick hinter die Kulissen werfen, das können wir:

Beim WELTREPORTER-FORUM am 23. Juli berichten die Weltreporter und ihre Gäste von dem, was in ihren Welten gerade in Bewegung ist.

WELTREPORTER-FORUM

»Welt in Bewegung«

Keynotes, Kurzvorträge im Pecha-Kucha-Format + eine Podiumsdiskussion

mit Alexandra Föderl-Schmid (Chefredakteurin Der Standard), Karim El Gawhary (Weltreporter + ORF-Korrespondent), Hasnain Kazim (Spiegel), Florian Klenk (Chefredakteur Falter), Wieland Schneider (stellv. Auslandschef Die Presse), Cornelia Vospernik (Moderatorin ORF), Autor & Bruno-Kreisky-Preisträger Najem Wali & Weltreportern von allen Kontinenten

Samstag, 23. Juli 2016

14:00 – 18.30 Uhr

Franz Liszt-Konzerthaus

A-7321 Raiding

Eintritt frei

ANFAHRT:

Für Interessenten steht ein Bus-Service von Wien nach Raiding zur Verfügung:

Abfahrt Wien am Karlsplatz am 23. Juli ist um 12:00 hinter dem Musikverein, Bösendorferstr. 12

Abfahrt Raiding zurück nach Wien um 20:00.

Kosten: 12 Euro

Anmeldung unter raiding@weltreporter.net

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Stellen Sie sich vor: Der Kopf einer radikalen muslimischen Organisation steht auf einer Bühne zusammen mit 99 anderen Bewohnern seiner Heimatstadt – darunter Menschenrechtsaktivisten, Mitglieder der LGBT-Community und eine ehemalige politische Gefangene, die einst als angebliche Kommunistin jahrelang ohne Gerichtsverhandlung eingesperrt wurde. Und dieser selbst erklärte Extremist sagt ins Mikrophon: „Wir sind ein Leib mit hundert Köpfen.“

Vor einer Woche noch hätte ich dies für ein eher unrealistisches Szenario gehalten. Das war vor der Premiere von „100% Yogyakarta“, einer Kollaboration des deutschen Theaterregisseur-Trios Rimini Protokoll und dem indonesischen Kollektiv Teater Garasi.

Rimini Protokoll brachten ihr 100-Prozent-Konzept bereits in 26 anderen Städten zur Aufführung, bevor sie auf Einladung des Goethe-Instituts nach Yogyakarta kamen, im Rahmen der Deutschen Saison, die zurzeit in mehreren indonesischen Städten läuft. Teater Garasi war ihr lokaler Co-Regie-Partner und unter anderem verantwortlich für den Castingprozess: Fünf Monate lang befragte das Casting-Team nach dem Schnee-Ball-Prinzip unterschiedlichste Personen – immer bemüht, die Kriterien der lokalen Bevölkerungsstatistik zu erfüllen.

„Du denkst, Statistiken sind langweilig?“ fragte „Herr 1%“, Istato Hudayana, ein Beamter der städtischen Statistikbehörde, bevor er die Bühne an seine Mitbürger übergab, die sich einer nach dem anderen vorstellten – von einem einfachen Rikschafahrer bis zu einem reichen Kunstsammler, von einem kleinen Baby bis zu einer 90-jährigen Oma.

Die wichtigsten Kriterien beim Casting waren Alter, Geschlecht, Religion, Familienzusammensetzung und Wohnort. Als zusätzliche Auswahlfilter dienten Ethnizität, kulturelle und sprachliche Vielfalt, Bildung, Beruf, Einkommen und besondere Fähigkeiten.

Das Ergebnis war nicht nur sehr unterhaltsam, sondern auch tief bewegend: Vermutlich begann fast jeder im Publikum nach einer Weile, sich selbst auf die Bühne zu projizieren, als die Menschen dort anfingen, vor allen Leuten ihre tiefsten Ängste und größten Hoffnungen zu gestehen.

Die gemeinsam geteilte Bühne schien den Teilnehmern plötzlich eine Chance zu bieten, genügend Selbstvertrauen zu sammeln, um für ihre Ideale gerade zu stehen, ohne die anderen wegen ihrer gegensätzlichen Ansichten zu verdammen.

Politiker und Aktivisten kämpfen heute hart, um Pluralismus und Toleranz in ihrer Heimatstadt Yogyakarta zu erhalten, genauso wie in anderen Teilen Indonesiens, einst so gerühmt für seine Vielfalt der Kulturen.

Diese hundert Menschen auf der Bühne haben gezeigt, wie viel Toleranz und gegenseitiger Respekt entstehen kann, indem kontroverse Fragen offen und gemeinsam von den Betroffenen selbst diskutiert werden.

„Ich fühlte mich bestens repräsentiert“, bestätigt ein Zuschauer nach der Show. „Dieser Abend hat meine Sicht auf diese Stadt verändert. Und ich bin sicher, dass der gesamte Prozess die Menschen, die an dem Projekt beteiligt waren, noch viel mehr beeinflusst haben muss.“

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Erst piepste das Telefon – eine neue Textnachricht. Die hab ich nicht beachtet. Schließlich war ich gerade am Kochen! Dann wurde ich aber doch neugierig, schaute nach und legte zwischen Pfannen und Töpfen einen kleinen Freudentanz auf die Küchenfliesen!

“Du hast einen Preis bei den Southern California Journalism Awards gewonnen!” schrieb ein Kollege. “Deine Geschichte “I knew you back then” für KCRW”.

KCRW?! Super cool! Erstens ist das mein Lieblingssender in den USA. Zweitens war es spannend, die Geschichte von Skylar und Randall aus South LA aufzunehmen und weiterzuerzählen. Drittens bin ich dann doch ein wenig stolz, dass ich einen Preis für eine Geschichte auf Englisch gewinne in einem Feld von vielen etablierten US-Journalisten und Journalistinnen.

Leider, leider, leider konnte ich bei der Preisverleihung nicht dabei sein, habe aber inzwischen Online nachgeschaut, ob es auch wirklich stimmt und auch die Begründung für die Preisvergabe gelesen:

“How can a piece sound as if it wasn’t edited as if it wasn’t even recorded. This is powerful and real and we learn about two people who were friends as kids but then they turned out very differently. We discover the differences as they do – and Skylar gives us insight into her friend, Randall almost as an aside. We are there!”

Grobe Übersetzung: “Wie kann sich ein Stück anhören, als wäre es gar nicht bearbeitet, nicht mal wirklich aufgenommen. Das ist stark und echt und wir erfahren etwas über zwei Menschen, die als Kinder Freunde waren, dann aber sehr unterschiedliche Wege gingen. Wir entdecken mit ihnen ihre Unterschiede und Skylar hilft uns fast nebenbei, ihren Freund Randall zu verstehen. Wir sind mittendrin!”

Ich krieg jetzt noch rote Wangen und heiße Ohren wenn ich das lese!

Beim Nachschauen, ob ich wirklich gewonnen habe und warum entdeckte ich dann: ich hab noch einen Preis gewonnen! Diesmal in der internationalen Kategorie. Darin sind alle Geschichten aufgenommen, die wir Reporterinnen und Reporter aus aller Welt in Süd Kalifornien für Medien zu Hause produzieren.

Auch hier gewann eine Geschichte von mir aus South Los Angeles.

Diesmal ging es um die tödlichen Schüsse von Polizisten auf den unbewaffneten Ezell Ford. Ich war bei einer anschließenden Gemeindeversammlung mit Polizisten in einer Kirche gewesen und hatte darüber für das Deutschlandradio berichtet.

Und die Jury schreibt zur Begründung:

“Conveys the deep pain, mistrust and anger of many in the African-American community when it comes to dealing with the LAPD. You can practically feel the anger and a certain level of helplessness bubbling just beneath the surface of everyone involved.”

Übersetzt in etwa: “Vermittelt tiefgehenden Schmerz, Misstrauen und Wut, die viele in der Afroamerikanischen Gemeinde spüren wenn sie mit der Polizei von Los Angeles zu tun haben. Man kann die Wut praktisch spüren und auch ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit unter der Oberfläche bei allen, die an den Geschehnissen beteiligt sind.”

So ein Preis tut doch tatsächlich gut. Mehr als ich gedacht hatte. Vermutlich auch, weil wir Radiomenschen ja doch meist allein unterwegs sind mit Mikrofon und Aufnahmegerät, wenig feed back bekommen und oft das Gefühl haben, Beiträge ‘versenden’ sich vor allem.

Ja, und so freue ich mich Stunden später noch immer über diese Anerkennung, bin froh, dass es in Deutschland und den USA Medien gibt, die an den Geschichten, die ich abseits ausgetretener Pfade finde, interessiert sind und dass ich sie hier in Los Angeles als weltreporterin entdecken und erzählen kann.

Aber jetzt brauch ich erstmal nen Sekt. Oder besser noch nen Schnapps!

Ach nee, ist ja erst zehn Uhr morgens und die Arbeit wartet!

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Roland Hagenberg und die amerikanische Fotografin Sheila Metzner bereisten 2003 den Südwesten der Vereinigten Staaten, um für das BMW Magazin Landart Installationen zu dokumentieren. Aus der Zusammenarbeit und der gemeinsamen Faszination für die Naturformen Arizonas und New Mexicos entstand eine langjährige Freundschaft, die nun auch in der Fotoausstellung „Körperlandschaft“ bei ponyhof art club in München zum Ausdruck kommt. Roland und Sheila haben diesmal allerdings skulpturale Landschaften aus Körper festgehalten und nicht aus Canyons und Wüsten. Rolands Fotos sind stilisierte Emotionslandschaften, die sich zwischen meditativer Gelassenheit (Pacific View), innerer Leere (Laura wih Snake Hat), und Aggression (Fashion Jihad) bewegen.

Juni – 28. Juli 2015 (Roland ist bei der Eröffnung am 16. Juni ab 19:00 anwesend)

ponyhof artclub contemporary art Pestalozzistr. 14 80469 München 0049 /152 33 52 49 57

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Kultur findet sich in meinen Breitengraden eher im Bio-Joghurt als in den Medien – zumal, wenn auf neuseeländischem Boden die Cricket-Weltmeisterschaft startet. Hirn-Pause rundum. „Intellektuell“ ist eher Schimpfwort als Prädikat. Daher muss man Eleanor Catton dankbar sein, dass sie für Ärger gesorgt hat. Nein, sie ist weder Nonne noch hat sie öffentlich masturbiert….dazu erst später -reingefallen!

Die Autorin ist dank ihres Romans „The Luminaries“ frischgebackene Man-Booker-Preis Gewinnerin und hat es gewagt, bei einem Literaturfestival in Jaipur vor Publikum über unser Land zu lästern. Über Neuseelands Politiker, die „neo-liberal, Profit-besessen, geldgierig“ seien. „Ich bin sehr wütend auf meine Regierung.“ Das muss man sich mal vorstellen. Da kassiert so eine Schreiberin jahrelang Stipendien, kann bis nach Indien reisen, bringt statt harter Arbeit wie Schafe scheren oder Bodenschätze an China verkaufen nur bedrucktes Papier zustande (ehrlich, wer kann denn 832 Seiten lesen?), und meckert dann noch. Wo bleibt da der Dank, die Demut?

Gut, dass wir einen Premierminister haben, der dem Fräulein gleich mal den Kopf zurechtrückte und sie dafür abstrafte, sich als Grüne zu seiner Politik zu äußern. Ein prominenter Radiomoderator sprang John Key zur Seite und nannte die Schriftstellerin eine „Verräterin“, denn frau kann’s mit der Redefreiheit wirklich zu weit treiben. Auch das Wort „hua“ fiel: ein abfälliger Maori-Ausdruck, der sich über den Äther wie „whore“ (Hure) anhörte.

Damit war der Skandal rund und die ersten „Je suis Eleanor“-Bilder tauchten auf Facebook auf. Supermodel Heidi Klum, die gerade im Lande war und sich mit ein paar tätowierten Rugby-Stars ablichten ließ, soll den Premier gefragt haben, ob er nicht lieber ihr kommendes Buch sponsern will, „The Kluminaries“. Sie habe auch nur Gutes über dieses Australiroa, äh, Aoteadingsda, zu sagen. Vor allem in Indien, wo doch alle Cricket spielen. Also, John…?

Als ob das nicht genug der Aufregung wäre – den letzten Booker-Preis gewann Keri Hulme im Jahre 1985, davon hat man sich kaum erholt – verschreckte obendrein ein textiles Druckwerk zarte Gemüter. Das Canterbury Museum in Christchurch eröffnete letzte Woche eine T-Shirt-Ausstellung. Eines davon ist in einer Box abgeschirmt. Es darf nur von Volljährigen und nur mit Warnung angeschaut werden. Zu dem Slogan „Jesus is a cunt“ (Jesus ist eine Fotze) sieht darauf man eine onanierende Ordensschwester. Das kantige Shirt stammt von der englischen Metal-Band Cradle of Filth, ist in der Öffentlichkeit verboten, aber im Internet gibt‘s das Motiv als Kapuzenpulli.

Den Rest kann man sich denken. Kirchen entsetzt, Bürger empört, Leserbriefspalten voll, die Ausstellung auch. Über 5000 Unterschriften in einer Petition. Und eine Sprühdosen-Attacke, fast so spektakulär wie 1998, als ein Museumbesucher in Wellington ein kontroverses Kunstwerk demolieren wollte. Damals war es die Jungfrau Maria in einem Kondom. Je suis T-Shirt!

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Es ist leider so: wirklich überrascht hat das Attentat in Kopenhagen nur wenige. Lange war bekannt, dass die dänische Hauptstadt Anschlagsziel islamischer Terroristen ist.

Es ist das zweite Mal binnen nicht einmal vier Jahren, dass ich Terror in Nordeuropa hautnah miterleben muss.

Trauernde vor der Hauptsynagoge von Kopenhagen (Foto: Bomsdorf)

Oslo, 22. Juli 2011 und nun Kopenhagen, 14. Februar 2015.

Die Anschläge in Norwegen haben die dortige Gesellschaft viel stärker getroffen. Das liegt natürlich daran, dass so viel mehr Menschen ermordet wurden, aber sicher auch daran, dass der Attentäter noch mehr aus der so genannten Mitte der Gesellschaft kam.

Anders Behring Breivik war norwegischer Christ und ein Islamhasser. Der Muslim Omar Abdel Hamid El-Hussein (die Polizei hat soeben seine Identität bestätigt) war als Sohn palästinensicher Eltern in Dänemark geboren und aufgewachsen, er war Judenhasser.

Dänemark ist durch den Anschlag kein anderes Land geworden, der 16. Februar, erster Wochentag nach den Anschlägen, war nicht so anders vom Freitag vor dem Terror.

Unter Polizeischutz auf dem Weg zur Gedenkveranstaltung (Foto: Bomsdorf)

In den vergangenen Tagen habe ich für diverse Medien über die Attentate und die Lage im Lande berichtet. Ich hoffe, dass vor allem die einordnenden Stücke auch später noch lesens- und hörenswert sind. Die ersten Nachrichten gab es bei Die Welt, wie die Dänen reagiert haben beschrieb ich ebenfalls für Die Welt, ausführlicher dann über die dänische Gelassenheit in einem Beitrag für Zeit Online und einer Kolumne für stern. Schließlich von der Gedenkveranstaltung und den Trauernden vor der Synagoge für FAZ.net.

Dem Künstler Lars Vilks, dem der Anschlag wohl gegolten hatte, habe ich mich in Gesprächen mit SRF aus der Schweiz und BR2 sowie Deutschlandradio Kultur gewidmet.

Bleibt zu hoffen, dass der Terrorismus in Europa nicht zunimmt. Doch zu befürchten ist, dass es weitere Anschläge geben wird.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Die Glocken der Oude Kerk hat Kerstin Schweighöfer für eine Reportage (Dlf, Europa Heute) über das berühmte Amsterdamer Rotlichtviertel aufgenommen. Vor kurzem hat Kerstin wieder darüber berichtet, diesmal für den Standard: “Amsterdam räumt sein Rotlichtviertel auf”. – Die Oude Kerk steht mittendrin und ist gesäumt von roterleuchteten Fenstern, hinter denen leichtbekleidete Frauen ihre Reize feilbieten. Und ja, John Irving-Leser kennen die Oude Kerk aus „Until I find you“ und in „A widow for one year”. Und so hört sie sich an.

Die Glocken der Oude Kerk hat Kerstin Schweighöfer für eine Reportage (Dlf, Europa Heute) über das berühmte Amsterdamer Rotlichtviertel aufgenommen. Vor kurzem hat Kerstin wieder darüber berichtet, diesmal für den Standard: “Amsterdam räumt sein Rotlichtviertel auf”. – Die Oude Kerk steht mittendrin und ist gesäumt von roterleuchteten Fenstern, hinter denen leichtbekleidete Frauen ihre Reize feilbieten. Und ja, John Irving-Leser kennen die Oude Kerk aus „Until I find you“ und in „A widow for one year”. Und so hört sie sich an.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

“Gleich brechen sie auf, die Mitglieder der Kompagnie von Frans Banning Coq, einer Bürgerwehr, die Rembrandt 1642 auf seinem wohl berühmtesten Gemälde verewigt hat: der Nachtwache.

“Gleich brechen sie auf, die Mitglieder der Kompagnie von Frans Banning Coq, einer Bürgerwehr, die Rembrandt 1642 auf seinem wohl berühmtesten Gemälde verewigt hat: der Nachtwache.

Seit Mai 2013 hängt das Bild wieder an seinem angestammten Platz, am Ende der Ehrengalerie. Zehn Jahre hatten Kunstfreunde darauf warten müssen, denn so lange dauerte es, bis das erweiterte und renovierte Amsterdamer Reichmuseum endlich in neuem Glanz seine Pforten eröffnen konnte. Wir Auslandskorrespondenten in den Niederlanden hatten die berühmteste Baustelle des Landes zuvor mehrmals auf so genannten Hart hat-Tours besichtigen können.

Nun sind die Meisterwerke ins Museum zurückgekehrt: die Vermeers, die van Goyens, die van Ruysdaels – und natürlich auch die Rembrandts, allen voran die Nachtwache: Dramatisch beleuchtet von der neusten LED-Lampen-Generation schauen Frans Banning Coq und seine Mannen dem Besucher entgegen, Lanzen und Waffen aufbruchbereit in der Hand und – was neu ist – Auge in Auge mit den Betrachtern: Museumsdirektor Wim Pijbes hat dafür gesorgt, dass Rembrandts bekanntestes Gemälde etwas tiefer als zuvor gehängt wurde.”

Kerstin Schweighöfer, von der unser heutiger Adventston kommt – ebenso wie die kleine Geschichte dahinter – lebt seit 1990 als freie Autorin und Auslandskorrespondentin in den Niederlanden. Sie arbeitet vorwiegend für die ARD-Hörfunkanstalten, Deutschlandfunk und DeutschlandradioKultur, das Nachrichtenmagazin Focus und das Kunstmagazin Art.

Wer mehr von Kerstin über die Niederlande lesen möchte: Seit März 2012 gibt es ihr unterhaltsames Niederlande-Buch “Auf Heineken können wir uns eineken. Mein fabelhaftes Leben zwischen Kiffern und Calvinisten” (Piper Verlag) – und auf Youtube dazu “Fünf Fragen an Kerstin Schweighöfer”.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

«Kann man Farbe hören? Man kann», sagt der Heiligenmaler George Kordis. Er greift zu einem Pinsel und fährt behutsam über eine graugrün grundierte Leinwand. Ein leises Zirpen ist zu hören. «Das liegt an der Beschaffenheit der Farbe, dem Verdaccio», sagt Kordis und fährt zum Vergleich mit dem Pinsel über eine nicht grundierte Fläche. «So kann man auch kontrollieren, ob die Farbe gut ist.» Für ihre Sendung über die Kunst der Ikonenmalerei hat Alkyone Karamanolis nicht nur lange Interviews mit Ikonenmalern geführt, sondern eben auch alle Geräusche aufgenommen, die im Atelier zu hören waren. Nur den Kuchenduft – beim Vergolden kommt nämlich auch Eiweiß zum Einsatz – konnte ihr Mikrofon nicht einfangen.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

In diesen Gottesdienst in einer kleinen armenischen Kirche im Istanbuler Stadtteil Kadiköy wanderte Susanne Güsten zufällig hinein, als sie auf der Suche nach einer anderen Kirche war – nach der Konzilskirche von Chalcedon, wo im Jahr 451 das vierte Ökumenische Konzil der Christenheit tagte: “Ich freute mich, eine orientalisch-orthodoxe Kirche an jenem Ort vorzufinden, wo diese sich seinerzeit von der übrigen Christenheit abspaltete. Den Ort der ursprünglichen Konzilskirche fand ich später auch noch, dort steht heute eine relativ neue griechisch-orthodoxe Kirche. Die Türkei mag ein moslemisches Land sein, doch die Wurzeln der Christenheit stecken tief in ihrer Erde und sind auch noch nicht abgestorben.”

In diesen Gottesdienst in einer kleinen armenischen Kirche im Istanbuler Stadtteil Kadiköy wanderte Susanne Güsten zufällig hinein, als sie auf der Suche nach einer anderen Kirche war – nach der Konzilskirche von Chalcedon, wo im Jahr 451 das vierte Ökumenische Konzil der Christenheit tagte: “Ich freute mich, eine orientalisch-orthodoxe Kirche an jenem Ort vorzufinden, wo diese sich seinerzeit von der übrigen Christenheit abspaltete. Den Ort der ursprünglichen Konzilskirche fand ich später auch noch, dort steht heute eine relativ neue griechisch-orthodoxe Kirche. Die Türkei mag ein moslemisches Land sein, doch die Wurzeln der Christenheit stecken tief in ihrer Erde und sind auch noch nicht abgestorben.”

Susanne Güsten, geboren 1963 in München, aufgewachsen in Westafrika, Schulabschluss in den USA, Studium der Politikwissenschaften in Deutschland, Absolventin der Deutschen Journalistenschule; Redakteurin, Reporterin und zuletzt stellvertretende Chefredakteurin der Nachrichtenagentur AFP in Deutschland; seit 1997 als freie Korrespondentin in Istanbul. Susanne Güsten berichtet aus der Türkei und Nordzypern unter anderem für den Tagesspiegel und den Deutschlandfunk.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

… aus Nizamuddin in Neu Delhi. Diesen O-Ton haben wir aus einem Video herausgenommen, das Michael Radunski in Delhis Stadtteil Nizamuddin aufgenommen hat, in einem kleinen Hinterhof vor dem Mogul-Grab Chausath Khamba. Was wir hier hören ist “Qawwali”, ist ein zum Sufismus gehörender Gesangsstil, der ursprünglich aus der ehemaligen Provinz Punjab im heutigen Pakistan und Nordindien stammt.

Das Grab im Hinterhof wurde 1623 erbaut und hütet die Gebeine des Mogul-Kaisers Mirza Aziz Kokaltash. Der Name Chausath leitet sich von der impossanten Deckenkonstruktion ab, die auf 64 Marmorsäulen ruht (Chausath = 64). Seit 2011 wurde das Grabmal mit Unterstützung der Deutschen Botschaft in Delhi restauriert und nun feierlich mit Qawwali-Gesang für die Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht. Michael hat das Video extra für den Adventskalender aufgenommen.

Bevor Michael 2012 nach Neu Delhi kam, hat er in England und China gelebt. In seinen Reportagen, Interviews und Porträts erzählt er nun von einem Land, das ihn durch seine Unterschiedlichkeit fasziniert.

(Fotos: co Deutsche Botschaft Neu Delhi/German Embassy New Delhi)

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Karen Naundorf, Weltreporter-Korrespondentin in Südamerika, sah das WM-Finale Deutschland-Argentinien in Buenos Aires. Wirklich begeistert waren ihre Freunde zwar nicht, den Gegner, eine Deutsche, im Haus zu haben. Trotzdem kauften sie ihr Leberwurst und Gürkchen. Und gratulierten nach dem Spiel zum Weltmeister-Titel für Deutschland.

Traditionell geht man in Buenos Aires nach Ende eines wichtigen Spiels nicht einfach nach Hause. Man macht sich auf zum Obelisk, dem Wahrzeichen der Stadt, auf der Straße 9 de Julio, der vielleicht breitesten der Welt. Entweder zum Feiern oder zu gemeinsam zu trauern. 2006 und 2010, als Argentinien im Viertelfinale gegen Deutschland ausschied, hatte es Tränen gegeben. Doch diesmal überraschten die Argentinier die Korrespondentin: Der Vize-Weltmeister-Titel wurde gefeiert! Ohne Anti-Deutschland-Lieder, mit Grillwürstchen und Fahnenschwenken.

Karen Naundorf berichtet aus Südamerika für deutschsprachige Medien. Ihre Print-, Radio- und TV-Reportagen erscheinen u.a. in Spiegel, Zeit, Geo Special, Mare, Neon, SZ-Magazin, beim BR, WDR, Deutschlandfunk, Arte und ZDF. Über den WM-Abend berichtete sie für Spiegel Online und N-Tv.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Eine meiner deutschen Freundinnen, nennen wir sie Monika, stellt, wenn sie mich anruft, immer die gleiche Frage: „Und? Was machst du heute?“ Dann sage ich zum Beispiel, dass ich einen Bericht über Gewerbeimmobilien schreibe oder das Porträt einer Managerin. Jedes Mal ist Monika enttäuscht. „Aber du bist doch in New York“, sagt sie vorwurfsvoll. So als verbinde sich mit dieser Tatsache die Verpflichtung, ständig etwas ganz Verrücktes zu erleben.

Im vergangenen Monat wäre Monika mit mir zufrieden gewesen. Ich erhielt eine Einladung zu einem Presse-Lunch, Thema: „Die besten Ideen beginnen unter der Dusche“.

Dr. Scott Barry Kaufman, ein Psychologie-Professor an der New York University, und Richard Grohe, Sprößling einer bekannten Duschkopf-Unternehmer-Dynastie, würden über die Segnungen der Körperreinigung diskutieren. „Please join us as the two explore the power of the shower.“ Das Ganze in der „Houston Hall“, eine der düsteren Bierhallen, die in New York unverständlicherweise als typisch deutsch gelten und unglaublich angesagt sind.

The Power of the Shower, ein Psychologe und die Houston Hall – die Kombination war einfach unwiderstehlich. Ich trat also die von uns Brooklynern ungeliebte Reise ins ferne Manhattan an. Um es vorweg zu nehmen, es hat sich gelohnt. Es gab einen sehr anständigen Riesling, akzeptable Schweineschnitzel und Kekse in Form von Duschköpfen. Und eine Menge überraschender Erkenntnisse.

Oder wussten Sie, dass 72 Prozent der Menschen unter der Dusche Ideen haben und dort Probleme lösen? Weitere 17 Prozent fühlen sich „inspiriert“. Das, so sagte Psychologe Scott, seien außergewöhnlich hohe Werte: „Die Leute sind unter der Dusche kreativer als bei der Arbeit.“ Er konnte auch erklären, warum: weil sich der Duschende von störenden Eindrücken der Außenwelt isoliert. „Es gibt keine Ablenkung, das Gehirn konzentriert sich auf die Innenwelt.“

Liebe produktivitätssteigernde Unternehmensberater: umgehend alle Großraumbüros auflösen und Firmenduschen installieren!

Weitere Erkenntnisse waren, dass die optimale Duschtemperatur der Wärme entspricht, die Babys im Mutterleib wahrnehmen. Dass Japaner im Sitzen duschen und Amerikaner große Überkopf-Modelle lieben, während der Dynastiesprößling selbst eine Handdusche von Philippe Starck bevorzugt. Dass die Mitarbeiter von Hansgrohe in dem 800-Einwohner-Dorf Schiltach Zugang zu einem Unternehmens-Spa genießen und die Firma schon 68 Gerichtsverfahren gegen chinesische Markenpiraten gewonnen hat.

Zum Abschluss gab Richard Grohe den Presseleuten ein Zitat von Atari-Gründer Nolan Bushnell mit auf den Weg: „Jeder hat gute Ideen unter der Dusche – alles hängt davon ab, was du damit anfängst, wenn du abgetrocknet bist.“

Das, da bin ich sicher, würde auch meiner Freundin Monika gefallen.

Fotos: Christine Mattauch

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Wer hätte das gedacht? Da werde ich am selben Tag zweimal an den Duft der DDR erinnert – und das mitten in Los Angeles! Einmal steigt er mir sogar direkt in die Nase!

Er kommt aus einem Kontrollhäuschen aus Ost-Berlin, das an einer Kreuzung in Los Angeles steht. Wenn man nah ran geht riecht man den Geruch der DDR, der aus allen Ritzen kriecht: die unverkennbare Mischung aus Reinigungsmitteln, Staub, verbrannter Kohle und deprimierender Unterdrückung.

ADN-Pförtnerhaus ist das Projekt von Künstler Christof Zwiener. Er hat das Haus vor der Metallpresse gerettet und in Berlin auf zwei Quadratmetern mehrere Installationen kuratiert.

Nach Los Angeles kam es durch Initiative des Wende Museums, das seit über zehn Jahren Strandgut aus den ehemaligen Ostblock-Staaten sammelt und archiviert. Christof erklärt: das Häuschen riecht selbst nach mehreren Installationen und einer Containerreise noch nach DDR weil es über 11 Jahre lang ungelüftet auf dem Parkplatz des ehemaligen ADN-Gebäudes stand. Da hatte der Geruch richtig schön Zeit, sich festzusetzen.

Am selben Tag, an dem ich diese unerwartete Dosis DDR einatme, erzählt mir der Komponist, Arrangeur und Dirigent Chris Walden aus Hamburg von genau diesem “Duft”. Walden ist seit 18 Jahren in Hollywood und arbeitet inzwischen mit den größten der Musikszene, von Barbra Streisand bis Michael Buble. Gerade hat er mit seiner eigenen Big Band eine CD herausgebracht ‘Full On!’. Gleichzeitig arrangiert er für Stevie Wonder und Josh Groban Songs, hat vor wenigen Wochen ein selbst komponiertes Arrangement für Neil Youngs erste Orchesterplatte dirigiert.

Und wieso hat Chris Walden auch noch diesen DDR-Geruch in der Nase?

In den 90er Jahren arrangierte und dirigierte er mit der RIAS Big Band. Sie arbeiteten immer in den Studios in West Berlin, bis der RIAS – Rundfunk im Amerikanischen Sektor – 1994 mit Ost-Funkstationen zusammen gelegt wude. Da ging es ab nach Karlshorst, in die Räume der Nalepastraße. Eine Geisterstadt, in der die Band zwischen Spinnweben, zerbrochenen Scheiben und eben diesem Duft ihre Stücke einspielte.

“Gespenstisch, surreal und urig,” erinnert sich Walden.

Am 8. November gibt es beim Wende Museum eine große Party zur Feier des Mauerfalls. Da steht dann auch das ADN-Pförtnerhaus im Hinterhof. Ich werde so viele wie möglich hinlocken und auffordern, mal ganz tief einzuatmen: Das war der Geruch der DDR.

Und hier noch ein link zu einer Geschichte über das Pförtnerhaus, die ich für das Deutschlandradio produziert habe

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

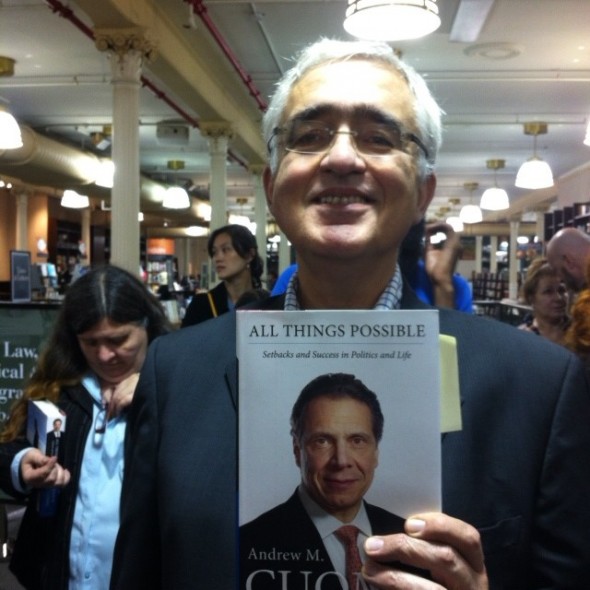

Der Gouverneur des Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, ist ein prominenter Mann. Er war mal Generalstaatsanwalt und, unter Bill Clinton, Wohnungsminister. Er war mit einer Kennedy verheiratet (auch wenn die Ehe mit einer hässlichen Scheidung endete). Neuerdings munkelt man, er wolle sich bei den Präsidentschaftswahlen als Nachfolger von Barack Obama bewerben.

Gerade hat Cuomo, wie es sich für einen ambitionierten Politiker gehört, seine Memoiren geschrieben. Zufällig sah ich eine Anzeige, dass er das Buch diese Woche bei der Großbuchhandlung Barnes & Noble am Union Square vorstellen würde. Ich erinnerte mich an eine Lesung von Paul Auster am gleichen Ort, die ich sehr schön gefunden hatte, und beschloss hinzugehen.

„Priority seating with book purchase“, Buchkäufer erhalten die besten Plätze, stand in dem Inserat. Das klang nach Andrang. Ich war eine Stunde früher da, eine kleine Ewigkeit für New Yorker Maßstäbe, und erwarb an der Kasse im Erdgeschoss für 29,99 Dollar ein Exemplar von „All Things Possible“. Fuhr mit der Rolltreppe in den dritten Stock, zeigte das Buch, gab meine Tasche ab und erhielt ein Bändchen ums Handgelenk. „Und wo ist Ihr Buch, Sir?“ wandte sich der Garderobier an den besten Ehemann aller Zeiten, der zur Begleitung mitgekommen war. Wie sich herausstellte, hatte Barnes & Noble kurzerhand die Regeln geändert: Ohne Buchkauf kein Einlass. „Aber wir brauchen keine zwei Bücher“, sagte mein Mann zu dem Garderobier. „Soll ich meinen Mann jetzt hier stehen lassen“, fragte ich den Garderobier. Der fand die neuen Regeln offenbar auch bescheuert, denn er sagte im Verschwörungston: „Kaufen Sie doch einfach ein zweites Buch und geben es nach der Veranstaltung zurück.“ Der beste Ehemann aller Zeiten fuhr drei Rolltreppen runter und drei wieder hinauf.

Vor der Bühne im Lesesaal ein gut gefüllter VIP-Bereich für Parteifreunde. Dahinter bauten die Fernsehleute ihre Kameras auf. Noch weiter hinten war für Normalos wie uns eine lange Eingangsschleife gespannt, wie vor Flugzeugschaltern. Darin warteten vielleicht drei Dutzend Autogrammjäger. „Gibt’s denn hier keine Stühle?“ fragte ich den Sicherheitsmenschen. Der wimmelte mich ab. „Gehen Sie erstmal rein, das lösen wir dann später.“ Nichts wurde gelöst. Wir standen eine Dreiviertelstunde. Zwischendurch gab es eine Ansage, wie wir unser Buch zu halten hätten, damit der Gouverneur es effizient signieren könne. Ein Assistent ging herum, schrieb unsere Vornamen auf gelbe Post-it-Zettel und klebte sie auf die Seite, auf die Mr. Cuomo seine Unterschrift setzen würde.

Wieder eine Ansage. „Der Gouverneur wird jetzt gleich kommen. Er wird eine kurze Ansprache halten. Fragen sind nicht zugelassen. Dann gehen Sie mit Ihren Büchern einzeln auf die Bühne.“ Wir warteten. Der Gouverneur kam. Er redete fünf Minuten darüber, dass er es unglaublich belohnend gefunden hätte, ein Buch zu schreiben; dass er in seinem Leben Höhen und Tiefen erlebt hätte; dass es sich bei Gewinnern um Menschen handele, die gelernt hätten, ihre Verluste zu überwinden. Dann durfte der erste VIP auf die Bühne.

Nach 20 Minuten waren wir ungefähr zwei Meter vorgerückt. In mir reifte die Einsicht, dass ich mir mein weiteres Leben auch ohne Autogramm von Herrn Cuomo vorstellen könnte. Wir liefen die Schleifen zurück und fuhren drei Rolltreppen runter. Mein Mann gab sein Buch zurück. Lieber Barnes & Noble, so schnell siehst du mich nicht wieder. Außer vielleicht, wenn Paul Auster liest.

Fotos: Christine Mattauch

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

„Auf diesem dunkelnden Stern, den wir bewohnen, am Verstummen, im Zurückweichen vor zunehmendem Wahnsinn, beim Räumen von Herzländern, vor dem Abgang aus Gedanken und bei der Verabschiedung so vieler Gefühle, wer würde da – wenn sie noch einmal erklingt, wenn sie für ihn erklingt! – nicht plötzlich inne, was das ist: Eine menschliche Stimme.“

Ingeborg Bachmann in „Musik und Dichtung“

Gestern haben wir sie gehört, diese Stimme. Was sage ich denn! Viele Stimmen waren es, aber auf wunderbare Weise verschmolzen zu einer. Sie sangen Barekhou, Khorshat Haekalyptus, Hitrag’out und vieles mehr. Hebräische Lieder erklangen in der mehr als nüchternen Mehrzeweckhalle in Balma. Aber es waren nicht nur die Lieder selbst, es waren die Stimmen, die anrührten.

Avner Soudry, Leiter und Erfinder der europäischen Chorbewegung „Rénanim“ ermuntert immer wieder: „Hören sie nicht nur auf die Melodien, hören sie auf die Stimmen dahinter“. Die Stimmen dieser rund 100 Laiensänger tragen die Melodien. Und sie tragen ihre Botschaft weit über die Balma nahe Toulouse hinaus. Sie lautet: Frieden und Austausch über einen interkulturellen Dialog durch gemeinsames Singen. Soudry wünscht sich, die hebräisch-jüdische Kultur mit anderen zu teilen. Es geht ihm ausdrücklich nicht um zionistische Propaganda, es geht nicht um die jüdische Religion wiewohl auch religiöse Lieder gesunden werden. „Uns interessiert das gesamte jüdische Repertoire, was unsere Großmütter gesungen haben, was in der Synagoge gesungen wird, was auf der Straße gesungen wird. Wir wollen nicht eine Seite der jüdischen Kultur gegen die andere ausspielen. Was jüdisch ist, der Judaismus, ist ja glüclicherweise nicht auf die Religion, auf die Synagoge beschränkt.“

Soudry weiß, dass er sich mit diesem Grundgedanken zwischen alle Stühle setzt. Jüdische Autoritäten rümpfen die Nase, weil Rénanim beispielsweise auch in Kirchen singt. Einige Nicht-Juden verstehen auch nicht so recht, was das soll. Aber der Israeli Soudry, der in Nizza lebt und dort zwei Orchester leitet, setzt genau auf diese kontroverse Offenheit.

So singen sie zusammen, Juden und Nicht-Juden, aus Frankreich, Belgien, Holland und zum ersten Mal auch aus Deutschland. Denn der Chor „Rénanim Toulouse“ hat seine Schwesterchöre eingeladen, beim Jahrestreffen das zehnjährige Bestehen der südwestfranzösischen Sektion zu feiern. Es ist ein besonders freudiges Wiedersehen, nicht zuletzt für mich persönlich. Als ich vom Parkplatz zum Halleneingang gehe, winkt Claude mir freundlich mit ihrem roten Schal zu. „Brigitte, wie geht es Ihnen?“ Im März 2013 hatte ich eine Chorprobe in Toulouse besucht, um eine Reportage zu schreiben. Leider ging es dabei nicht nur um den Chor, sondern auch um die veränderten Lebensbedingungen und das sich wandelnde Lebensgefühl der Juden in Toulouse nach dem Anschlag des Terroristen Mohammed Merah gegen eine jüdische Schule im Jahr zuvor.

Es wurde ein bewegender Abend für mich. Nicht nur lernte ich sehr viel über hebräische Lieder und die Rénanim-Chorbewegung. Avner Soudry, der extra aus Nizza gekommen war, und die 19 Toulouser Choristen, öffneten sich mir zudem in einer Weise, die ich nicht erwartet hatte. Sie teilten die Musik, den Spaß an der Probe aber auch ihre Gedanken und Gefühle angesichts einer Zunahme von verbaler und physischer Gewalt gegen Juden in Frankreich. Mit der gleichen Wärme, mit der sie mich an jenem Schnee-kalten März-Abend 2013 verabschiedeten, begrüßen sie mich nun in Balma wieder. Besonders freut mich zu hören, dass es inzwischen einen deutschen Rénanim-Chor in Berlin gibt. Damit hat sich ein großer Wunsch Avner Soudrys erfüllt. Für ihn ist dies der Versuch, über die schmerzhafte Vergangenheit hinauszugehen. Gleichzeitig ist in seinen Augen eine europäisch-jüdische Chrobewegung unvollständig, wenn sie nicht eine deutsche Komponente hat. Denn in Soudrys Augen waren es die deutschen Juden, die nach ihrer Flucht vor den Nazis die israelische musikalische Tradition begründet haben, mit der er aufgewachsen ist.

Es hagelt und donnert, als die Frauen in schwarzen Kleidern, geschmückt mit roten Schals, und die Männer in weissen Hemden mit schwarzer Fliege zum Abschluß des Konzerts mit Leib und Seele „Shir Lashalom“ sangen – ein Lied für den Frieden, das zur Hymne für die israelische Friedensbewegung wurde. Jede Stimme spricht für sich und hat sicherlich eine ganz individuelle Botschaft. Und doch verschmelzen sie zu eben dieser menschlichen Stimme, die Ingeborg Bachmann meint. Eine Stimme die laut erklingt, die Grenzen überschreitet, die dort anrührt, wo wir noch erreichbar sind.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Ich kann’s noch immer kaum glauben – Sportfans in den USA sind Fußballfanatiker geworden. Public Viewing an jeder Ecke, alle Fernseher in den Sportsbars auf WM programmiert, jedes Spiel LIVE im Fernsehen, auf Spanisch und Englisch. US-Mannschaftstrikots ausverkauft. Twitter, facebook und Instagram leuchten auf mit Fußball-posts! Wir können uns aussuchen, wo wir Spiele anschauen und die Bars sind proppevoll mit Fans aus allen Ländern – inklusive denen aus den USA!

Den letzten Beweis, dass Fußball in den USA in Siebenmeilenstiefeln forangeschritten ist seit ich 2003 in Los Angeles angekommen bin liefert mir der Ehemann. Der kennt sämtliche Statistiken des anderen Football (der Sport mit dem Lederei und der martialischen Ausrüstung) auswendig und hat sich bisher nicht sehr für Fußball interessiert. Jetzt kommt er von der Arbeit nach Hause und fragt zuerst: “Wer hat heute gespielt und wie ist es ausgegangen?” Dann schaltet er den Fernseher ein, schaut sich Wiederholungen und Kommentare aus Brasilien an.

Vor acht Jahren war ich mit anderen Fußballfreunden wie eine kleine Untergrundorganisation auf der Suche nach legalen Zuschaumöglichkeiten. Meistens mussten wir zu Hause die hispanischen Kanäle einschalten, um Spiele in voller Länge live zu sehen. Das tun wir auch heute noch, aber freiwillig. Es ist einfach spaßiger, den leidenschaftlichen Kommentatoren zuzuhören, wie sie auf spanisch jubeln, fluchen und verzweifeln. Im US-Fernsehen hört sich Fußballkommentar meist an wie die Analyse eines Golftourniers. Schnarch!