Netzwerk

Mitglieder

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Eine Stadt im Lockdown, und diesmal geht es nicht um Corona. Die gesamte Genfer Innenstadt ist abgeriegelt, der Luftraum ist gesperrt, auf dem Genfer See darf einzig die Schweizer Marine kreuzen. Seit Tagen schon haben Sicherheitskräfte den Parc de la Grange abgesperrt, eine der größten Grünflächen von Genf.

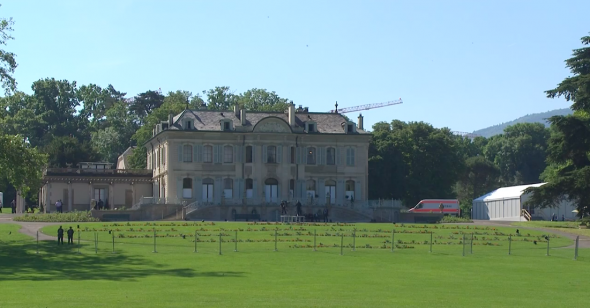

Die Villa La Grange in Genf: Gipfeltreffen hinter Gittern.

Der Schweizer Zivilschutz hat den Zaun rund um den Park mit Gittern verstärkt, auf ihnen liegen mehr als zwei Kilometer Stacheldraht. Und wie reagieren die Genfer? Sie freuen sich, nicht alle natürlich, aber viele. Endlich ist ihre Stadt wieder zurück auf dem diplomatischen Parkett. Wenn es um Putin vs. Biden geht, steht es Zoom 0 – Genf 1.

Einen Bericht von mir darüber, wie Genf sich auf das Gipfeltreffen Putin-Biden vorbereitet hat, hören Sie hier

Ein kollektives Aufatmen geht durch die Stadt, die sich seit der Gründung des Roten Kreuzes 1863 als Zentrum der Weltdiplomatie versteht. Der Genfer Regierungsrat Sami Kanaan formuliert das so: »Ich glaube, dass ein solcher Gipfel dazu beiträgt, dass Genf nach der Pandemie wieder auf der Landkarte des Multilateralismus erscheint. Das ist von unschätzbarem Wert, übrigens auch sehr konkret. Ich denke da an die Hotellerie, an alle möglichen Faktoren. Ich glaube, das ist alle Mühen wert.«

Ankunft Biden: Am Dienstag, 15.6., landet der US-Präsident um 16:23 Uhr in Genf-Cointrin. (KEYSTONE/Pool/Martial Trezzini)

Mehr als 30.000 Menschen sind in Genf bei einer der mehr als 200 internationalen Organisationen beschäftigt. Indirekt hängen ganze Branchen vom Genève internationale, dem internationalen Genf, ab. In normalen Jahren veranstalten alleine die Vereinten Nationen 10.000 internationale Treffen. Im Covid-Jahr 2020 war es kaum mehr als ein Drittel. Nachdem kleine und große Gipfel vor allem im virtuellen Raum stattfanden, ist die Angst in Genf groß, dass die Diplomaten gar nicht mehr zurückkehren werden.

Shakehands in der Villa La Grange: Wladimir Putin und Joe Biden bei ihrem Gipfeltreffen in Genf, 16.6.2021.

Einen Kommentar von mir über die Rückkehr des Multilateralismus nach Trump und Covid-19 können Sie hier lesen

Jetzt sind sie wieder da, und das auch noch im ganz großen Stil. Vergleiche werden gezogen zum großen Gipfel zwischen Ronald Reagan und Michail Gorbatschow, die 1985 in Genf das Ende des kalten Kriegs einleiteten. »Wenn es irgendeinen Ort gibt, an dem beide Länder erfolgreich miteinander verhandelt haben, dann ist das Genf«, urteilt der amerikanische Politologe Marshall Shulman. Dabei geht es diesmal in Genf gar nicht um Ergebnisse. Es geht darum, dass wieder miteinander geredet wird, in echt und nicht digital. Genf ist wieder zurück auf der Weltbühne. Das hoffen zumindest die Genfer.

Alles außer Zoom: Das Pressezelt gegenüber der Villa La Grange in Genf am Vormittag des 16.6.21

Und die 3.000 Journalistinnen und Journalisten. Endlich sitzen wir wieder nah am Puls dessen, was geschieht. Zwar nur in einem riesigen Pressezelt gegenüber der abgesperrten Villa, aber wenigstens nicht im Homeoffice am Bildschirm. Wenn vor der Tür Sirenen erschallen und Autokonvois entlang rasen, dann springen alle auf. Und auf den mehr als 20 Stand-Up-Positions steht immer irgendjemand live vor der Kamera. Endlich wieder Gipfelchaos.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Termin mit Bestsellerautorin Cornelia Funke: Ich will sie über den von ihr mitfinanzierten Book Truck interviewen. Dieser bringt nagelneue Young Adult Literatur zu Teenagern in Los Angeles, die noch nie ein Buch gelesen haben. Der Weg führt entlang am Pazifik, später über eine gewundene Straße und ein ausgetrocknetes Flussbett bis zu einem Holzgatter. Kein Mensch in Sicht, dafür riesige Eukalyptus-Bäume, Palmen, hohes Gras, eine Scheune mit Dach aus Wellblech. Ich schiebe das Gatter beiseite, fahre noch ein paar Meter bis zu einem Bungalow mit rot-grün-blau bemalter Pergola und Gummistiefeln vor der Tür. Bevor ich klingele, geht sie auf und zwei enthusiastisch-wilde Welpen springen mir entgegen. „Ich habe auch ein paar Enten und zwei Esel“, sagt die weltbekannte Jugendbuchautorin. „Ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als bei den Tieren zu sein, wenn ich eine Pause vom Schreiben brauche.“ Neben dem Besuch in ihrem Privatzoo haben wir natürlich auch noch darüber gesprochen, wie wichtig Bücher für junge Leute sind. Und ich bekam ein paar Enteneier mit nach Hause.

Mehr News, Geschichten und Anekdoten von den Weltreportern können Sie in unserem monatlichen Newsletter erfahren: http://weltreporter.net/wir/newsletter/

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Kerstin Zilm mit den anderen Preisträgern und RIAS-Kollegen in Berlin.

“Die Preisträger sollen keine Dankesrede halten. Das wird schnell zu langweilig. Ich werde Euch einfach ein paar Fragen stellen.” Ich war sehr froh, als Petra Gute, die Moderatorin der Preisverleihung mir das sagte.

Dankesreden sind Landminen. Nicht dass ich schon viele gehalten hätte, aber von jahrelanger Berichterstattung über die Oscars weiss ich, dass selbst die erfahrensten Redner vergessen, Menschen zu danken, ohne die sie niemals einen Preis erhalten hätten. Oder dass Musik angespielt wird, bevor sie es tun können.

Ein paar Fragen also, das sollte nicht schwierig sein.

Ich war bei der Verleihung der RIAS Medienpreise in Berlin, in genau dem Funkhaus, in dem alles, was echtes Radio angeht, für mich angefangen hat, mit einem Volontariat kurz nach dem Mauerfall. Aufregende Zeiten waren das für das ‘Radio In the American Sector’ und deshalb auch für mich. Bis dahin wollte ich Hitparaden DJ werden, beim Radio Platten auflegen und in Wunschsendungen mit Hörerinnen und Hörern reden. Kaum war ich einmal mit Mikrofon und Aufnahmegerät unterwegs in Berlin, wusste ich: was ich wirklich will, ist Reporterin werden.

“And the rest” – wie man so schön in meiner neuen Heimat sagt, “is history.”

Ausgezeichnet wurden an dem Abend JP Burgard aus dem ARD-Fernsehstudio in Washington DC, Lara Wiedeking vom ZDF in Washington DC, Arndt Peltner, freier Korrespondent und Radioshow-Moderator aus Oakland, Ainara Tiefenthäler und Shane O’Neill von der New York Times, und ich. Die ausgezeichneten Werke befassen sich mit Themen vom Verschwinden der Gletscher in Alaska bis zur Geschichte des Stacheldrahts und dessen Bedeutung für die US-Gesellschaft.

Ich bekam den Preis für eine Serie von Beiträgen darüber, wie sich die US-Gesellschaft mit der Präsidentschaft von Donald Trump geändert hat, und wie die Menschen in Kalifornien darauf reagieren.

Weltreporterin Zilm mit RIAS Berlin Geschäftsführer Erik Kirschbaum und Moderatorin Petra Gute

Nach einer leidenschaftlichen Rede des CBS-Reporters Bill Whitaker und einem Appell an alle Journalisten, alles daran zu setzen, akkurat und ehrlich über aktuelle Ereignisse zu berichten, war es endlich so weit. Die Preise wurden vergeben.

Ich überlegte, wie ich in das Gespräch mit der Moderatorin irgendwie einbauen kann, welche Bedeutung der RIAS für mich hat und auch dass die RIAS Berlin Kommission buchstäblich mein Leben veränderte.

Dank der Kommission war ich 1994 acht Wochen in den USA, bei Politikern, Universitäten, Fernseh- und Radiostationen. Dort entdeckte ich meine Faszination für das Land und die Menschen, die dort wohnen. Über mehrere Stationen bekam ich 2003 den Posten der ARD-Korrespondentin in Los Angeles. 1998 in Washington als Juniorkorrespondentin für das Deutschlandradio lernte ich einen netten Mann kennen. Mit dem bin ich inzwischen verheiratet. Das wäre alles nicht passiert ohne die RIAS Berlin Kommission! Und ich wäre sicher nicht ARD-Westküstenkorrespondentin geworden. Irgendwie wollte ich das alles unterbringen ohne eine Dankesrede zu halten.

Na endlich! Moderatorin Petra Gute und Kerstin Zilm

Ja, und dann stellte Petra Gute mir die erste Frage: “Was haben Sie gedacht, als Sie hörten, dass Sie den Preis bekommen?” Kurz dachte ich an all die diplomatischen Dinge, die ich sagen könnte/sollte. Aber es platzte ehrlich aus mir heraus:

“Na endlich!”

Seit zehn Jahren nämlich reiche ich Beiträge ein für den Preis. Ich hatte schon fast aufgegeben.

Zum Glück lachte der ganze Saal. Und irgendwie hab ich in den nächsten Antworten dann auch all die Sachen untergebracht, die ich auch noch sagen wollte.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

In der Nacht, in der Donald Trump über Hillary Clinton triumphierte, konnten viele Menschen nicht einschlafen.

In der Nacht, in der Donald Trump über Hillary Clinton triumphierte, konnten viele Menschen nicht einschlafen.

Ich war so ein Mensch.

Auch die Sprecher des kalifornischen Kongresses waren lange wach. Senatssprecher Kevin de Léon und Kollege Anthony Rendon aus dem Abgeordnetenhaus telefonierten hin und her. Am Morgen gaben sie eine gemeinsame Erklärung heraus, die mich aufatmen ließ. Ehrlich gesagt, machte sie mich mal wieder richtig froh, in diesem Bundesstaat zu leben. Und diesmal nicht wegen des Wetters.

Sie schrieben:

“Heute morgen sind wir mit dem Gefühl aufgewacht, Fremde im eigenen Land zu sein. Denn gestern haben US-Bürger Ansichten über eine pluralistische und demokratische Gesellschaft ausgedrückt, die absolut unvereinbar mit den Werten der Kalifornier sind. … Wir sind stolzer als je zuvor, Kalifornier zu sein. Donald Trump mag die Wahl gewonnen haben, aber er hat unsere Werte nicht verändert. Wir werden den Widerstand gegen jeglichen Versuch, unser gesellschaftliches Gefüge oder unsere Verfassung zu zerstören, anführen. Kalifornien war nicht Teil dieses Landes als seine Geschichte begann, aber offenkundig sind wir heute der Wächter über seine Zukunft.”

Nur etwas mehr als 30 Prozent der kalifornischen Wähler hatten Donald Trump ihre Stimme gegeben. In Los Angeles waren es kaum mehr als zwanzig Prozent und in San Francisco sogar weniger als zehn Prozent.

Deshalb ist es nur folgerichtig, dass Kalifornien seit einem Jahr den Widerstand gegen die Politik von der anderen Seite des Landes anführt – in Sachen Immigrations-, Bildungs-, Gesundheits- und Klimapolitik. Kaliforniens Justizminister Xavier Becerra reichte mehrere Dutzend Klagen gegen Trump-Erlasse ein. Gouverneur Jerry Brown bezeichnete die Entscheidung von Präsident Trump, aus dem Pariser Klimaabkommen auszusteigen als “verrückt”. Er reist durch das ganze Land und die Welt um Klima-Allianzen zu schmieden. Trump poltert gegen die Kritik von der Westküste, revanchiert sich mit verbalen Tiefschlägen und Erlassen, die Kalifornien besonders negativ treffen. In einem Interview mit seinem Lieblingssender FOX sagte der US-Präsident Kalifornien sei “seit langem außer Kontrolle, wie man ja wisse”.

Kaliforniens Gouverneur beschäftigt sich glücklicherweise nicht lange mit Tiraden und Attacken aus Washington. Lieber schafft er Tatsachen im bevölkerungsreichsten und wirtschaftlich stärksten US-Bundesstaat. Gerade tourt er durch Deutschland und Europa, um weitere Verbündete zu finden im Kampf gegen die Erderwärmung. Für nächstes Jahr lädt er die Welt zum Klima Aktions Gipfel nach San Francisco ein.

Es tut gut, buchstäblich auf der anderen Seite der USA zu leben. Nicht nur wegen des Wetters.

Mehr zum Widerstand aus Kalifornien in meiner Sendung für SWR2 Wissen

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Ein Abend mit den Weltreportern in Hamburg am Freitag, 30. Juni 2017, 19 Uhr

Putin, Erdogan, Merkel, Trump, Juncker und all die anderen Mächtigen an einem Tisch: Probleme gäbe es für die Staats- und Regierungschefs der G20-Staaten Anfang Juli genug zu lösen. Beispiele gefällig? Klimaschutz: Den hat der US-Präsident gerade aufgegeben. Ein Ende von Krieg und Chaos: Nicht nur Saudi-Arabien heizt die Lage global weiter auf. Der Kampf gegen Ungleichheit und Armut: Doch die Europäer wollen nur, dass die Armen bleiben, wo sie schon immer waren. Vor dem G20-Gipfel in Hamburg gibt es nichts als Fragezeichen.

Putin, Erdogan, Merkel, Trump, Juncker und all die anderen Mächtigen an einem Tisch: Probleme gäbe es für die Staats- und Regierungschefs der G20-Staaten Anfang Juli genug zu lösen. Beispiele gefällig? Klimaschutz: Den hat der US-Präsident gerade aufgegeben. Ein Ende von Krieg und Chaos: Nicht nur Saudi-Arabien heizt die Lage global weiter auf. Der Kampf gegen Ungleichheit und Armut: Doch die Europäer wollen nur, dass die Armen bleiben, wo sie schon immer waren. Vor dem G20-Gipfel in Hamburg gibt es nichts als Fragezeichen.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Endlose Strände, wilde Klippen, lockerer Lifestyle, atemberaubende Naturparks – das ist Kalifornien, das regt zum Träumen an. Ich habe mir vor 13 Jahren diesen Traum erfüllt und bin nach Los Angeles gezogen. Dort habe ich gemerkt, dass die Wirklichkeit natürlich deutlich anders ist, als sie so schön von den Beach Boys besungen wird. Am Anfang war da erstmal die nervtötende Bürokratie, dann stand ich schnell in Dauerstaus und schnell lernte ich auch die Schattenseiten des Golden State kennen: hohe Obdachlosigkeit; Einwanderer ohne Papiere, die ständig in Angst leben und Viertel, in denen Schießereien und Polizeibrutalität noch zum Alltag gehören.

Endlose Strände, wilde Klippen, lockerer Lifestyle, atemberaubende Naturparks – das ist Kalifornien, das regt zum Träumen an. Ich habe mir vor 13 Jahren diesen Traum erfüllt und bin nach Los Angeles gezogen. Dort habe ich gemerkt, dass die Wirklichkeit natürlich deutlich anders ist, als sie so schön von den Beach Boys besungen wird. Am Anfang war da erstmal die nervtötende Bürokratie, dann stand ich schnell in Dauerstaus und schnell lernte ich auch die Schattenseiten des Golden State kennen: hohe Obdachlosigkeit; Einwanderer ohne Papiere, die ständig in Angst leben und Viertel, in denen Schießereien und Polizeibrutalität noch zum Alltag gehören.

Doch nach wie vor überwiegen für mich die Aspekte des Westküstenstaates, die zum Träumen anregen und noch immer mache ich mich gern auf Entdeckungsreisen in Kalifornien. Wie es war, in diesem riesigen Staat anzukommen und was passiert, wenn ein Traum in Erfüllung geht, beschreibe ich in meinem Buch “Ein Jahr in Kalifornien”, das hoffentlich dazu anregt, seinen Träumen zu folgen und selbst den Staat auf der anderen Seite Amerikas zu entdecken.

Fotos: Kerstin Zilm stellt ihr Buch in der Villa Aurora in Pacific Palisades vor, Wohnort von Marta und Lion Feuchtwanger im amerikanischen Exil, heute Künstlerresidenz. Hier 5 Minuten akustischer Eindruck:

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Naiv und weltfremd? Oder berührend und inspirierend? Seit drei Monaten ist unser Buch “Die Füchtlingsrevolution” im Handel. Kommentare, Lob und Kritik gab es seither reichlich, Reaktionen, die so spannend wie vielseitig waren. In unserem neuen Audio-Spezial hören Sie mehr dazu.

[soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/tracks/294049452″ params=”color=ff9900&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false” width=”100%” height=”166″ iframe=”true” /]

Manche Zeitungen wie die FAZ haben unser Buch gleich zweimal rezensiert. Wir freuen uns auch darüber…

Viele Medien berichteten von den Lesungen, zu denen wir von Buchläden, Bibliotheken aber auch von vielen Schulen eingeladen wurden. Radiostationen rezensierten das Buch, zum Beispiel ‘B5 aktuell’, Deutschlandradio und Bayern 2. Autorinnen und Autoren haben auf Lesungen in ganz Deutschland diskutiert, (hier ein Bericht von einer Lesung mit Philip Hedemann aus dem oberpfälzischen Pressath) und Fragen beantwortet.

Viele Medien berichteten von den Lesungen, zu denen wir von Buchläden, Bibliotheken aber auch von vielen Schulen eingeladen wurden. Radiostationen rezensierten das Buch, zum Beispiel ‘B5 aktuell’, Deutschlandradio und Bayern 2. Autorinnen und Autoren haben auf Lesungen in ganz Deutschland diskutiert, (hier ein Bericht von einer Lesung mit Philip Hedemann aus dem oberpfälzischen Pressath) und Fragen beantwortet.

Bei der offiziellen Buch-Vorstellung im taz-Café saß auch Ameena auf dem Podium, die junge Syrerin die Philip Hedemann auf ihrem Weg begleitete und die einen Prolog zu unserem Buch geschrieben hat. Im neuen Audio-Spezial 2 hören Sie Sie mehr darüber, wie das Leben der jungen Frau seither weiterging und lernen zwei ihrer Kinder kennen. Philip erzählt, warum Ameena unbedingt das Kanzleramt kennenlernen wollte. Und warum sie – trotz ihres Glücks darüber in Deutschland zu leben – während einer Lesung in Tränen ausbrach.

Angst auch nach 25 Jahren

Im Audio erfahren Sie, was Kerstin Zilms Interviewpartnerin Lidia Nunez empfand, als sie ihren Sohn nach 15 Jahren zum ersten Mal wieder umarmen konnte. Von einem anderen Weltende schaltet sich Bettina Rühl zu, sie läßt die Somalierin Haibo Abdirahman Muse zu Wort kommen, die schon 25 Jahre in einem kenianischen Flüchtlingslager lebt und trotzdem noch Angst hat.

Birgit Kaspar in Toulouse spricht mit ihrer Interviewpartnerin Chantal Pulé, die ihr erzählt, ob sie nach all den Jahren in Paris, heute bereut aus dem Libaon geflohen zu sein.

Birgit Kaspar und Marc Engelhardt lesen in Herne Foto: Claudia Korbik

Zu weit weg?

Herausgeber Marc Engelhardt erzählt im Audio #2 welche Inhalte auf Lesungen am häufigsten diskutiert werden und wie sehr viele deutsche Leser überrascht, das Fluchten auf der ganzen Welt passieren. Viele Gespräche nach den Lesungen drehen sich darum, was der Begriff ‘Revolution’ bedeuten soll. Marc Engelhard hat außer positivem Feedback natürlich auch kritische Meinungen gehört. Ein Leser wirft uns vor, als Auslandskorrespondenten zu weit entfernt von der deutschen Problematik zu sein. Marc Engelhardt: “Den Blick aus dem Ausland sehen wir eher als Qualität des Buches. Sicher kann man das kritisieren, ich glaube aber nicht, dass man das sollte. Wir sagen ja nicht, dass sich eine Lösung aus Südafrika oder anderen Ländern 1 zu 1 auf Deutschland übertragen lässt. Aber es hilft vielleicht, den Horizont zu erweitern und mit anderen Augen auf Situation in Deutschland zu blicken.”

Denn eines ist gewiss: Flucht wird als Phänomen zunehmen, Die Frage ist: wie gehen wir damit um.

In Lesbos bleiben die Tische leer

Lesbos: Die Urlauber bleiben aus.

Im Audio #2 hören Sie auch von Alkyone Karamanolis, Weltreporterin in Athen, die sich gefragt hat: Wie geht es den Rettern heute? Fischer Konstantinos Pinderis, erzählt wie sich sein Leben auf der Insel Lesbos komplett verändert hat. Am idyllischen Hafen von Skala Sikamineas bleiben die Tische leer. Zwar landen dort keine Flüchtlingsscharen mehr wie 2015, doch die Touristen kommen ebenfalls nicht mehr. Sie scheinen ihre früheren Lieblingsinseln vergessen zu haben – zum Leid der Einheimischen, denen die Arbeit ausgeht.

Vergessen würden in meinem eigenen Berichtsgebiet Australien viele Politiker am liebsten die Situation der Flüchtlinge, die nach wie vor auf den Inseln Manus und in Nauru die Hoffnungslosigkeit ihrer Lage erdulden. Menschen müssen dort seit Jahren als Abschreckung für künftige Boots-Migranten herhalten. Ich erzähle im Audio #2 darüber, wie schwer geschädigt die dort gestrandeten Männer, Frauen und Kinder durch die Inhaftierung sind, und dass ihre Zukunft trotz heftiger Proteste von Menschenrechtsorganisationen und anderen noch immer unklar ist.

Hören Sie rein, ich bin sicher, unser Audio Spezial # 2 macht Sie neugierig auf unser Buch Die Flüchtlingsrevolution, erschienen im August im Pantheon Verlag.

Hören Sie rein, ich bin sicher, unser Audio Spezial # 2 macht Sie neugierig auf unser Buch Die Flüchtlingsrevolution, erschienen im August im Pantheon Verlag.

Auch wenn sie es bereits gelesen haben, erfahren Sie im Podcast einiges Neues. Zusammengestellt haben es die Weltreporter Kerstin Zilm, Leonie March, Randi Hauser und Sascha Zastiral.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Nur noch ein paar Stunden, dann wissen wir vermutlich, wer demnächst die USA regiert. Kalifornien entscheidet auch noch über 17 Themen per Volksabstimmung. Ich kann nach monatelanger Dauerbeschallung zum Thema Wahl keine Nachrichten mehr hören und schalte morgens erstmal weder Fernsehen noch Radio ein – seit einer Woche. Mein Stück dazu für den Deutschlandfunk.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Ich bin ja jetzt schon eine ganze Weile in Kalifornien, angekommen 2003 als ARD-Radio-Korrespondentin und inzwischen als selbständige rasende Reporterin unterwegs mit allen Höhen und Tiefen, die das freischaffende Leben so mit sich bringt.

Ich bin ja jetzt schon eine ganze Weile in Kalifornien, angekommen 2003 als ARD-Radio-Korrespondentin und inzwischen als selbständige rasende Reporterin unterwegs mit allen Höhen und Tiefen, die das freischaffende Leben so mit sich bringt.

Zu den Höhen zählt eindeutig, dass es nun das erste Buch von mir gibt. Ein Jahr in Kalifornien!

Als der Herder-Verlag mich fragte, ob ich Lust auf das Projekt hatte, war ich sofort neugierig. Schon lange träumte ich davon, ein Buch zu schreiben. In der Grundschule habe ich das sogar schon mal gemacht. Selbst gebundene und illustrierte Abenteuer eines Mädchens, frei erfunden mit starken autobiographischen Zügen. Der Dackel meiner Freundin hat das Werk leider vernichtet bevor es zum Bestseller werden konnte.

Jetzt also ein neuer Versuch. “Ich finde das Jahr, in dem ich mich selbständig gemacht habe spannender als mein erstes Jahr in Kalifornien”, sagte ich beim Treffen mit dem Lektor. Der antwortete diplomatisch, das sei sicher auch sehr interessant, aber in der Serie gehe es mehr darum, wie das so ist, wenn man in einem neuen Land ankommt. “Die Bürokratie ist überwältigend, die Menschen sind fremd und das Wetter ganz anders.”

Ja, wie war das damals eigentlich? Ich versuchte mich zu erinnern und mir fiel einiges ein: wie meine Ikea-Möbel in Bubble-Wrap ewig auf einem Containerschiff durch den Panama-Kanal schipperten und ich deshalb auf der Luftmatratze schlief. Wie am roten Teppich die Prominenz einfach an mir vorbei ging, weil die internationale Radiojournaille in Hollywood nicht die Anerkennung bekommt, die sie verdient. Wie ich wegen zu großer Vorsicht durch die erste Führerscheinprüfung gefallen bin. Wie ich den ersten prall gefüllten Waffenschrank gesehen habe. Wie ich Wasserkanister in die Grenzwüste geschleppt habe. Wie ich staunend in der Gischt der Wasserfälle vom Yosemite-Nationalpark stand. Und natürlich wie wunderbar es nach 14 Jahren Berliner Winter war, dass so oft die Sonne scheint. Das ist übrigens immer noch wunderbar!

Jetzt ist es raus in der Welt, mein erstes Buch. Bei mir ist allerdings noch keins angekommen, obwohl der Verlag das Paket mit Belegexemplaren schon vor einer Weile abgeschickt hat. Auch das ist so eine kalifornische Erfahrung: transatlantische Post kostet zwar ein Vermögen, bewegt sich aber im Tempo der Postkutschen-Zeit.

Ob das ins nächste Buch passt? Eher nicht. Das wird eine erfundene Geschichte mit nur ein paar autobiographischen Zügen.

bestellen beim lokalen Buchhändler oder amazon

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Ich bin ja jetzt schon eine ganze Weile in Kalifornien, angekommen 2003 als ARD-Radio-Korrespondentin und inzwischen als selbständige rasende Reporterin unterwegs mit allen Höhen und Tiefen, die das freischaffende Leben so mit sich bringt.

Ich bin ja jetzt schon eine ganze Weile in Kalifornien, angekommen 2003 als ARD-Radio-Korrespondentin und inzwischen als selbständige rasende Reporterin unterwegs mit allen Höhen und Tiefen, die das freischaffende Leben so mit sich bringt.

Zu den Höhen zählt eindeutig, dass es nun das erste Buch von mir gibt. Ein Jahr in Kalifornien!

Als der Herder-Verlag mich fragte, ob ich Lust auf das Projekt hatte, war ich sofort neugierig. Schon lange träumte ich davon, ein Buch zu schreiben. In der Grundschule habe ich das sogar schon mal gemacht. Selbst gebundene und illustrierte Abenteuer eines Mädchens, frei erfunden mit starken autobiographischen Zügen. Der Dackel meiner Freundin hat das Werk leider vernichtet bevor es zum Bestseller werden konnte.

Jetzt also ein neuer Versuch. “Ich finde das Jahr, in dem ich mich selbständig gemacht habe spannender als mein erstes Jahr in Kalifornien”, sagte ich beim Treffen mit dem Lektor. Der antwortete diplomatisch, das sei sicher auch sehr interessant, aber in der Serie gehe es mehr darum, wie das so ist, wenn man in einem neuen Land ankommt. “Die Bürokratie ist überwältigend, die Menschen sind fremd und das Wetter ganz anders.”

Ja, wie war das damals eigentlich? Ich versuchte mich zu erinnern und mir fiel einiges ein: wie meine Ikea-Möbel in Bubble-Wrap ewig auf einem Containerschiff durch den Panama-Kanal schipperten und ich deshalb auf der Luftmatratze schlief. Wie am roten Teppich die Prominenz einfach an mir vorbei ging, weil die internationale Radiojournaille in Hollywood nicht die Anerkennung bekommt, die sie verdient. Wie ich wegen zu großer Vorsicht durch die erste Führerscheinprüfung gefallen bin. Wie ich den ersten prall gefüllten Waffenschrank gesehen habe. Wie ich Wasserkanister in die Grenzwüste geschleppt habe. Wie ich staunend in der Gischt der Wasserfälle vom Yosemite-Nationalpark stand. Und natürlich wie wunderbar es nach 14 Jahren Berliner Winter war, dass so oft die Sonne scheint. Das ist übrigens immer noch wunderbar!

Jetzt ist es raus in der Welt, mein erstes Buch. Bei mir ist allerdings noch keins angekommen, obwohl der Verlag das Paket mit Belegexemplaren schon vor einer Weile abgeschickt hat. Auch das ist so eine kalifornische Erfahrung: transatlantische Post kostet zwar ein Vermögen, bewegt sich aber im Tempo der Postkutschen-Zeit.

Ob das ins nächste Buch passt? Eher nicht. Das wird eine erfundene Geschichte mit nur ein paar autobiographischen Zügen.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Wenn es irgendjemanden gibt, der über Donald Trump’s Aufstieg feixt, dann ist es Chinas offizielle Presse. Zeigen die Exzesse der Kampagne des Milliardärs doch aus den Augen Pekings die Schwächen der Demokratie. Das Parteiorgan China Daily zeigt Trump (hier) als Baby, das der Freiheitsstatue aus dem Kinderwagen ins Gesicht spuckt. Solche Irren hätten in unserem sozialistischen System gar keine Chance, ist der Tenor der Kommentare. Während ja Adolf Hitler und Benito Mussolini damals durch Wahlen an die Macht gekommen seien. Trump, ein “narzisstischer und aufhetzender” Kandidat habe in den USA eine Büchse der Pandora geöffnet, schreibt etwa die als nationalistisch bekannte Global Times nach den Ausschreitungen bei der Trump-Kampagne in Chicago (hier). Er habe die Weißen der ehemaligen Mittelschicht angesprochen, denen es seit der Wirtschaftskrise ab 2008 immer schlechter gehe. “Großmäulig, antitraditionell und das Prinzip der Offenheit missbrauchend, ist er der perfekte Populist, der mit Leichtigkeit die Öffentlichkeit provozieren kann. Trotz der Versprechen der Kandidaten wissen die Amerikaner, dass Wahlen ihr Leben nicht wirklich verändern. Warum also nicht Trump unterstützen und Dampf ablassen?”, schreibt das Blatt. Dass Wahlen das Leben der Menschen nicht verändern, ist das Kernargument. Wenn das so ist, dann doch lieber gar keine Wahlen, so wie in China. Denn hier haben Populisten keine Chance. Der Kommentar endet mit der Warnung: “Die USA sollten auf sich selbst aufpassen, dass sie nicht zu einer Quelle destruktiver Kräfte gegen den Weltfrieden werden – anstatt immer mit den Fingern auf andere Länder zu zeigen wegen deren angeblichen Nationalismus und Tyrannei.” Letzteres ist übliches Parteizeitungs-Sprech. Ersteres verrät eine gewisse Genugtuung – teilt China damit doch Sorgen anderer Länder, auch der westlichen demokratischen Welt. Welcher Europäer würde Donald Trump schon gern im Weißen Haus sehen? Wohl eher wenige. Doch aus anderen Gründen.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

14 Tote, 21 Verletzte. 65 Schüsse in der Behinderteneinrichtung, 76 Schüsse auf Polizisten, 380 Schüsse von Polizisten. Ein Dutzend Rohrbomben. Tausende von Pistolen- und Gewehrkugeln. Zwei Verdächtige, zwei tote Verdächtige.

Mit Zahlen versuchen wir das, was am Mittwoch in San Bernardino geschah, zu begreifen.

Wir ergänzen sie mit Hintergrundinformationen: ein Streit auf einer Weihnachtsfeier. Eine Stadt in Armut. Tägliche Gebete in einer Moschee. Lücken in den Waffengesetzen.

Wir sehen Leid, Ärger, Angst, Entschlossenheit und Mitgefühl.

Wir haben das alles schon viel zu oft gesehen: Sondereinsatzkommandos, weinende Menschen, klagende Menschen, Mahnwachen, Gottesdienste, Kerzen, Blumen, Teddybären.

Die Medien reagieren routiniert – auf dem Boden, aus der Luft, in Social Media.

Polizei, FBI, Krankenhäuser und selbst Angehörige der Opfer informieren uns professionell mit regelmäßigen updates, mehr Zahlen und emotionalen Statements.

Ein Imam erzählt von hasserfüllten Nachrichten auf dem Anrufbeantworter im Büro seiner Moschee. #MuslimKillers wird zum Twitter-Trend. Im Kongress werden die üblichen Verdächtigen befragt und geben ihre üblichen Antworten: “Mehr Waffenkontrollen!” sagen die einen “Mehr Waffen!” die anderen, und wer sich raushalten will sagt “Unsere Gedanken und Gebete sind bei den Opfern.”

Dies war die 355. Massenschießerei in den USA in diesem Jahr. Das Kriterium für diese Zählung: mehr als vier Menschen werden getötet oder verletzt. Die Täter kamen aus unterschiedlichsten Milieus, gehörten unterschiedlichsten Religionen an, waren alt und jung, Einzelgänger und Familienväter.

Ich schreibe das alles auf, lese, höre, schaue und versuche, zu verstehen: warum?

Unmöglich!

Kalifornien hat die strengsten Waffenkontrollen der USA. Trotzdem bekamen die Täter Gewehre, Pistolen, Bomben und kistenweise Munition. Mehr Gesetze reichen nicht. Irgendwas läuft grundsätzlich schief in diesem Land. Um das zu verstehen muss man mehr als Zahlen und erste Berichte sehen. Muss nachhaken, zuhören, genau hinschauen.

Doch bevor dafür Zeit ist, zieht die Medienkarawane schon weiter. Zur nächsten Massenschießerei.

Ich nehme mir vor, zu bleiben.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Seit Monaten spricht Südkalifornien von El Nino. Das Wetterphänomen soll endlich Regen bringen, nach vier Jahren Dürre haben wir den bitter nötig.

Vor Kurzem gab es dann auch richtig tolle Wolken am Horizont und ich hatte vor einem Termin kurz Zeit für einen Spaziergang am Meer um mir das genauer anzuschauen.

GROSSARTIG!

Regen gab es leider trotzdem nicht. Aber am Ende von meinem Termin sah ich einen goldenen Schimmer über den Häusern. Eigentlich wollte ich nur noch schnell nach Hause und hab dann doch einen Abstecher Richtung Pazifik gemacht.

Hat der sich gelohnt! Auch wenn ich irgendwann tierisch gefroren habe, konnte ich einfach nicht wegschauen, geschweige denn umdrehen!

Das Schauspiel, das ich von der Natur geboten bekam, will ich doch niemandem vorenthalten.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Ich habe Angela Thompson getroffen um mit ihr ein Interview über Dresden zu machen.

Genauer gesagt geht es darum, wie sie als Dreijährige mit Mutter, Großmutter und kleiner Schwester aus den Flammen flüchtete.

Sie spricht darüber, wie sie in Bischofswerda ankamen und ein neues Leben aus dem Nichts aufbauten, wie sehr sie die Jungen Pioniere hasste und all den Zwang, der mit dem Leben in Ostdeutschland verbunden war. Dann kam die große Enttäuschung, als sie sich nach der Flucht in den Westen auch dort eingeengt fühlte und schließlich der Umzug in die DDR, immer verbunden mit der Sehnsucht nach Freiheit.

Fast nebenbei erzählt mir Angela, dass sie später in den 70 er Jahren zurück kam in die DDR und zwar jedes Jahr.

Sie hat dort Menschen geholfen, die wegen ihrer politischen Meinung, religiöser Überzeugungen oder kritischen Äußerungen unterdrückt wurden. “Ich wusste, dass das gefährlich war, aber ich konnte nicht anders,” sagt sie.

Wie bitte? Das MUSS sie mir genauer erzählen!

Angela Thompson hatte das dringende Bedürfnis, den Menschen in der DDR zu helfen.

Vor allem lag das daran, dass sie sich und ihre Eltern immer wieder gefragt hatte, warum niemand gegen Hitler aufgestanden war, warum niemand den Menschen geholfen hatte, die unter ihm unterdrückt wurden. Außerdem war sie sehr dankbar dafür, dass sie den Weg in die Freiheit gefunden hatte und ganz über ihr Leben bestimmen konnte.

“Plötzlich habe ich gewusst, dass ich doch von niemandem erwarten kann, dass sie etwas für Menschen in Schwierigkeiten tun, wenn ich selbst nicht den Menschen in der DDR helfe.”

Es begann mit dem Schmuggeln von Taschenrechnern, politischen Zeitschriften und Büchern für Verwandte und Freunde. Daraus wurde viel mehr. Angela Thompson fuhr mit dem Auto quer durch die USA nach Washington, um dort mit Senatoren und Vertreten des Außenministeriums über politische Gefangene zu sprechen. Die Abgeordneten versprachen, zu helfen. Sie telefonierte mit Präsidentschaftskandidat Ronald Reagan über einen besonders brisanten Fall. Auch er wurde aktiv.

Sie selbst übermittelte Informationen zwischen West und Ost, bog heimlich von der Transitstrecke ab, um sich mit Angehörigen der Gefangenen zu treffen.

Der Gefahr war sie sich immer bewusst. “Aber ich musste das einfach tun, weil das zum Menschsein dazu gehört.”

Sie erzählt mir das in ihrem licht durchfluteten Wohnzimmer. Im Regal hinterher viele deutsche Bücher, Reclamhefte und Schallplatten mit klassischer Musik. In Glasvitrinen Porzellan aus Meißen und Krippenfiguren aus dem Erzgebirge. Dazwischen eine Buddhafigur, Rosen aus dem Garten und moderne Kunst and den Wänden.

Man merkt die starke Verbindung zwischen ihr und der alten Heimat.

Niemals hätte ich geahnt, was sie für die Menschen dort riskiert hat.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Verstörende Bilder und Töne vom Erschießen eines Obdachlosen mitten in Los Angeles erinnern mich an die Stunden, die ich erst vor Kurzem dort verbracht habe – bei der alle zwei Jahre stattfindenden Obdachlosenzählung.

Auf dem Weg vom Parkplatz zu der Unterkunft, an der der Zählung beginnen sollte fielen mir natürlich die Zelte, die aus Planen und Tüchern improvisierten Lager, der Müll und der Gestank auf. Marihuanaschwaden waren eine willkommene Abwechslung zu Wolken aus Urin und saurem Schweiß. Bilder, die mich bis heute verfolgen sind die von Kleiderbündeln, die ich auf der Straße sah und nicht wusste, ob darin ein Mensch verborgen ist, plötzliche Schreie, die scharfe Warnung eines Vorbeigehenden, vorsichtig zu sein, der fast zahnlose Mann, der aus einer zerrissenen Plastiktüte Socken verkaufen wollte und die vielen mutlosen, verzweifelten und leeren Augen.

Die Gruppe, die ich bei der Zählung begleitete, begann mit der Befragung von S., einer 49 jahre alten Frau, die sich im Wartesaal der Unterkunft ausruhte.

Hier können Sie nachhören, was S. gesagt hat.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Kerstin Zilm hat für den WELTREPORTER-Adventskalender diese begeisterten Klinsmann-Fans in Los Angeles bei einem Freundschaftsspiel des US-Teams gegen Korea aufgenommen:

“Ich bin großer Klinsi-Fan und hab mich sehr gefreut, wie die Fans am Rand des Trainingscamps den deutschen Trainer gefeiert haben. Ich habe einige Male über das US-Team berichtet und bin dabei selbst zum Fan der US-Mannschaft geworden. Zu den Spielen reisen inzwischen tausende von Fans an. Sie nennen sich die “American Outlaws” weil Fußball in den USA ja noch immer ein wenig eine Außenseiterrolle spielt.

Als Deutschland gegen die USA gespielt hat, hab ich gemerkt, dass die Liebe zum Team meiner Wahlheimat doch lange nicht an meine Begeisterumng für die Deutschen herankommt. Ich hab das Spiel in einer Kneipe mit deutschen und US Fans gesehen und hab nur den Deutschen die Daumen gedrückt. Das Finale hab ich in einer überfüllten Kneipe geschaut und hinterher mit Freunden die Meisterschaft riesig gefeiert.”

Als Deutschland gegen die USA gespielt hat, hab ich gemerkt, dass die Liebe zum Team meiner Wahlheimat doch lange nicht an meine Begeisterumng für die Deutschen herankommt. Ich hab das Spiel in einer Kneipe mit deutschen und US Fans gesehen und hab nur den Deutschen die Daumen gedrückt. Das Finale hab ich in einer überfüllten Kneipe geschaut und hinterher mit Freunden die Meisterschaft riesig gefeiert.”

Meine Töne von den Fans sind unter anderem in ein Feature für die Sendung ‘Nachspiel’ vom Deutschlandradio eingeflossen.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Das Gerücht hält sich hartnäckig. Harry Truman soll, vor nunmehr 67 Jahren, eine der schmalzigsten Traditionen im amerikanischen Festtagskalender begründet haben. 1947 war es, als heimische Geflügelzüchter den volkstümlichen Präsidenten mit einem massigen Truthahn beglückten – und Truman das Vogelvieh in den Tagen vor «Thanksgiving», dem amerikanischen Erntedankfest, kurzerhand begnadigte. Seither gehört dieses Washingtoner Ritual zu Thanksgiving wie die Sauce aus Cranberries und das opulente Füllmaterial, die den Truthahn erst geniessbar machen.

Bloss: Für diese Überlieferung gibt es keine Beweise. Die Harry S. Truman Library in Independence (Missouri), die sich dem Andenken an den Demokraten verschrieben hat, fand auch nach langer Suche keine «Dokumente, Reden, Zeitungsartikel, Fotografien» oder andere zeitgenössische Belege für diese Anekdote. Zwar stimme es, heisst es in einem Beitrag auf der Internetseite der präsidialen Bibliothek, dass Truman 1947 einen Truthahn geschenkt bekommen habe – ein PR-Stunt des nationalen Truthahn-Züchter-Verbandes. Von dieser Zeremonie ist gar ein Bild überliefert, auf dem der Präsident, der nun wahrlich kein Kostverächter war, mit erwartungsvollem Blick auf den Truthahn starrt. Aber diese Übergabe habe sich kurz vor Weihnachten 1947 ereignet, und nicht kurz vor dem Thanksgiving Day, sagen die Archivaren. Und der Vogel endete im Ofen, und nicht im Truthahn-Paradies.

Kein Kostverächter: Präsident Harry S. Truman, von Angesicht zu Angesicht mit einem Truthahn. Quelle: Harry S. Truman Library and Museum.

Wie dem auch sei. Auf verschlungenem Weg nistete sich die Legende von Truman, dem Truthahn-Freund, im kollektiven Gedächtnis der Amerikaner ein. Und deshalb verweisen seine Nach-Nach-Nachfolger immer um diese Jahreszeit auf die grosse Geste des Präsidenten – um es ihm anschliessend im Weissen Haus gleichzutun. Am Mittwoch wird Präsident Barack Obama an diese Tradition anknüpfen, wohl froh darüber, für einmal nicht im Zentrum einer Kontroverse zu stehen.

Historiker sagen übrigens, dass es Bush der ältere war, der als erster offiziell von seinen präsidialen Vorrechten Gebrauch machte, und einen Truthahn vor dem Schlachter rettete. Am 14. November 1989, fünf Tage nach dem Fall der Mauer in Berlin, sprach George Bush im Weissen Haus die historischen Worte: «Dieser wird nicht auf einen Esstisch landen, nicht dieses Kerlchen.» Und dann begnadigte der Republikaner das Vogelvieh nach allen Regeln der Kunst – und begründete damit mehr oder weniger spontan eine neue Tradition.

In diesem Sinn: Happy Thanksgiving!

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Eine meiner deutschen Freundinnen, nennen wir sie Monika, stellt, wenn sie mich anruft, immer die gleiche Frage: „Und? Was machst du heute?“ Dann sage ich zum Beispiel, dass ich einen Bericht über Gewerbeimmobilien schreibe oder das Porträt einer Managerin. Jedes Mal ist Monika enttäuscht. „Aber du bist doch in New York“, sagt sie vorwurfsvoll. So als verbinde sich mit dieser Tatsache die Verpflichtung, ständig etwas ganz Verrücktes zu erleben.

Im vergangenen Monat wäre Monika mit mir zufrieden gewesen. Ich erhielt eine Einladung zu einem Presse-Lunch, Thema: „Die besten Ideen beginnen unter der Dusche“.

Dr. Scott Barry Kaufman, ein Psychologie-Professor an der New York University, und Richard Grohe, Sprößling einer bekannten Duschkopf-Unternehmer-Dynastie, würden über die Segnungen der Körperreinigung diskutieren. „Please join us as the two explore the power of the shower.“ Das Ganze in der „Houston Hall“, eine der düsteren Bierhallen, die in New York unverständlicherweise als typisch deutsch gelten und unglaublich angesagt sind.

The Power of the Shower, ein Psychologe und die Houston Hall – die Kombination war einfach unwiderstehlich. Ich trat also die von uns Brooklynern ungeliebte Reise ins ferne Manhattan an. Um es vorweg zu nehmen, es hat sich gelohnt. Es gab einen sehr anständigen Riesling, akzeptable Schweineschnitzel und Kekse in Form von Duschköpfen. Und eine Menge überraschender Erkenntnisse.

Oder wussten Sie, dass 72 Prozent der Menschen unter der Dusche Ideen haben und dort Probleme lösen? Weitere 17 Prozent fühlen sich „inspiriert“. Das, so sagte Psychologe Scott, seien außergewöhnlich hohe Werte: „Die Leute sind unter der Dusche kreativer als bei der Arbeit.“ Er konnte auch erklären, warum: weil sich der Duschende von störenden Eindrücken der Außenwelt isoliert. „Es gibt keine Ablenkung, das Gehirn konzentriert sich auf die Innenwelt.“

Liebe produktivitätssteigernde Unternehmensberater: umgehend alle Großraumbüros auflösen und Firmenduschen installieren!

Weitere Erkenntnisse waren, dass die optimale Duschtemperatur der Wärme entspricht, die Babys im Mutterleib wahrnehmen. Dass Japaner im Sitzen duschen und Amerikaner große Überkopf-Modelle lieben, während der Dynastiesprößling selbst eine Handdusche von Philippe Starck bevorzugt. Dass die Mitarbeiter von Hansgrohe in dem 800-Einwohner-Dorf Schiltach Zugang zu einem Unternehmens-Spa genießen und die Firma schon 68 Gerichtsverfahren gegen chinesische Markenpiraten gewonnen hat.

Zum Abschluss gab Richard Grohe den Presseleuten ein Zitat von Atari-Gründer Nolan Bushnell mit auf den Weg: „Jeder hat gute Ideen unter der Dusche – alles hängt davon ab, was du damit anfängst, wenn du abgetrocknet bist.“

Das, da bin ich sicher, würde auch meiner Freundin Monika gefallen.

Fotos: Christine Mattauch

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Wer hätte das gedacht? Da werde ich am selben Tag zweimal an den Duft der DDR erinnert – und das mitten in Los Angeles! Einmal steigt er mir sogar direkt in die Nase!

Er kommt aus einem Kontrollhäuschen aus Ost-Berlin, das an einer Kreuzung in Los Angeles steht. Wenn man nah ran geht riecht man den Geruch der DDR, der aus allen Ritzen kriecht: die unverkennbare Mischung aus Reinigungsmitteln, Staub, verbrannter Kohle und deprimierender Unterdrückung.

ADN-Pförtnerhaus ist das Projekt von Künstler Christof Zwiener. Er hat das Haus vor der Metallpresse gerettet und in Berlin auf zwei Quadratmetern mehrere Installationen kuratiert.

Nach Los Angeles kam es durch Initiative des Wende Museums, das seit über zehn Jahren Strandgut aus den ehemaligen Ostblock-Staaten sammelt und archiviert. Christof erklärt: das Häuschen riecht selbst nach mehreren Installationen und einer Containerreise noch nach DDR weil es über 11 Jahre lang ungelüftet auf dem Parkplatz des ehemaligen ADN-Gebäudes stand. Da hatte der Geruch richtig schön Zeit, sich festzusetzen.

Am selben Tag, an dem ich diese unerwartete Dosis DDR einatme, erzählt mir der Komponist, Arrangeur und Dirigent Chris Walden aus Hamburg von genau diesem “Duft”. Walden ist seit 18 Jahren in Hollywood und arbeitet inzwischen mit den größten der Musikszene, von Barbra Streisand bis Michael Buble. Gerade hat er mit seiner eigenen Big Band eine CD herausgebracht ‘Full On!’. Gleichzeitig arrangiert er für Stevie Wonder und Josh Groban Songs, hat vor wenigen Wochen ein selbst komponiertes Arrangement für Neil Youngs erste Orchesterplatte dirigiert.

Und wieso hat Chris Walden auch noch diesen DDR-Geruch in der Nase?

In den 90er Jahren arrangierte und dirigierte er mit der RIAS Big Band. Sie arbeiteten immer in den Studios in West Berlin, bis der RIAS – Rundfunk im Amerikanischen Sektor – 1994 mit Ost-Funkstationen zusammen gelegt wude. Da ging es ab nach Karlshorst, in die Räume der Nalepastraße. Eine Geisterstadt, in der die Band zwischen Spinnweben, zerbrochenen Scheiben und eben diesem Duft ihre Stücke einspielte.

“Gespenstisch, surreal und urig,” erinnert sich Walden.

Am 8. November gibt es beim Wende Museum eine große Party zur Feier des Mauerfalls. Da steht dann auch das ADN-Pförtnerhaus im Hinterhof. Ich werde so viele wie möglich hinlocken und auffordern, mal ganz tief einzuatmen: Das war der Geruch der DDR.

Und hier noch ein link zu einer Geschichte über das Pförtnerhaus, die ich für das Deutschlandradio produziert habe

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

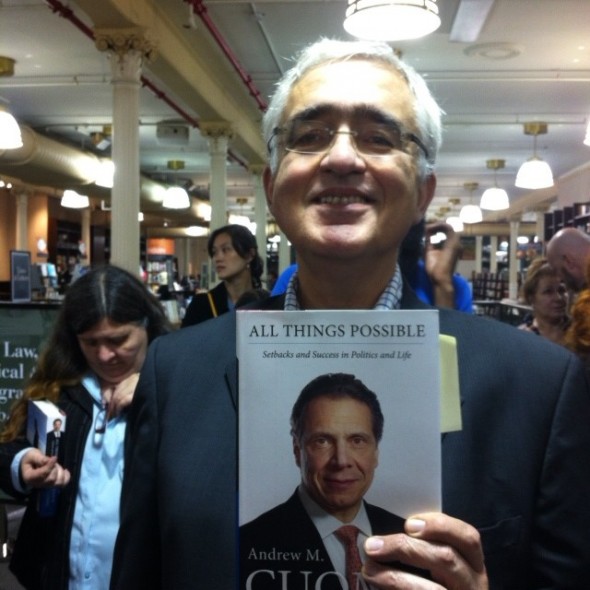

Der Gouverneur des Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, ist ein prominenter Mann. Er war mal Generalstaatsanwalt und, unter Bill Clinton, Wohnungsminister. Er war mit einer Kennedy verheiratet (auch wenn die Ehe mit einer hässlichen Scheidung endete). Neuerdings munkelt man, er wolle sich bei den Präsidentschaftswahlen als Nachfolger von Barack Obama bewerben.

Gerade hat Cuomo, wie es sich für einen ambitionierten Politiker gehört, seine Memoiren geschrieben. Zufällig sah ich eine Anzeige, dass er das Buch diese Woche bei der Großbuchhandlung Barnes & Noble am Union Square vorstellen würde. Ich erinnerte mich an eine Lesung von Paul Auster am gleichen Ort, die ich sehr schön gefunden hatte, und beschloss hinzugehen.

„Priority seating with book purchase“, Buchkäufer erhalten die besten Plätze, stand in dem Inserat. Das klang nach Andrang. Ich war eine Stunde früher da, eine kleine Ewigkeit für New Yorker Maßstäbe, und erwarb an der Kasse im Erdgeschoss für 29,99 Dollar ein Exemplar von „All Things Possible“. Fuhr mit der Rolltreppe in den dritten Stock, zeigte das Buch, gab meine Tasche ab und erhielt ein Bändchen ums Handgelenk. „Und wo ist Ihr Buch, Sir?“ wandte sich der Garderobier an den besten Ehemann aller Zeiten, der zur Begleitung mitgekommen war. Wie sich herausstellte, hatte Barnes & Noble kurzerhand die Regeln geändert: Ohne Buchkauf kein Einlass. „Aber wir brauchen keine zwei Bücher“, sagte mein Mann zu dem Garderobier. „Soll ich meinen Mann jetzt hier stehen lassen“, fragte ich den Garderobier. Der fand die neuen Regeln offenbar auch bescheuert, denn er sagte im Verschwörungston: „Kaufen Sie doch einfach ein zweites Buch und geben es nach der Veranstaltung zurück.“ Der beste Ehemann aller Zeiten fuhr drei Rolltreppen runter und drei wieder hinauf.

Vor der Bühne im Lesesaal ein gut gefüllter VIP-Bereich für Parteifreunde. Dahinter bauten die Fernsehleute ihre Kameras auf. Noch weiter hinten war für Normalos wie uns eine lange Eingangsschleife gespannt, wie vor Flugzeugschaltern. Darin warteten vielleicht drei Dutzend Autogrammjäger. „Gibt’s denn hier keine Stühle?“ fragte ich den Sicherheitsmenschen. Der wimmelte mich ab. „Gehen Sie erstmal rein, das lösen wir dann später.“ Nichts wurde gelöst. Wir standen eine Dreiviertelstunde. Zwischendurch gab es eine Ansage, wie wir unser Buch zu halten hätten, damit der Gouverneur es effizient signieren könne. Ein Assistent ging herum, schrieb unsere Vornamen auf gelbe Post-it-Zettel und klebte sie auf die Seite, auf die Mr. Cuomo seine Unterschrift setzen würde.

Wieder eine Ansage. „Der Gouverneur wird jetzt gleich kommen. Er wird eine kurze Ansprache halten. Fragen sind nicht zugelassen. Dann gehen Sie mit Ihren Büchern einzeln auf die Bühne.“ Wir warteten. Der Gouverneur kam. Er redete fünf Minuten darüber, dass er es unglaublich belohnend gefunden hätte, ein Buch zu schreiben; dass er in seinem Leben Höhen und Tiefen erlebt hätte; dass es sich bei Gewinnern um Menschen handele, die gelernt hätten, ihre Verluste zu überwinden. Dann durfte der erste VIP auf die Bühne.

Nach 20 Minuten waren wir ungefähr zwei Meter vorgerückt. In mir reifte die Einsicht, dass ich mir mein weiteres Leben auch ohne Autogramm von Herrn Cuomo vorstellen könnte. Wir liefen die Schleifen zurück und fuhren drei Rolltreppen runter. Mein Mann gab sein Buch zurück. Lieber Barnes & Noble, so schnell siehst du mich nicht wieder. Außer vielleicht, wenn Paul Auster liest.

Fotos: Christine Mattauch

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Ich kann’s noch immer kaum glauben – Sportfans in den USA sind Fußballfanatiker geworden. Public Viewing an jeder Ecke, alle Fernseher in den Sportsbars auf WM programmiert, jedes Spiel LIVE im Fernsehen, auf Spanisch und Englisch. US-Mannschaftstrikots ausverkauft. Twitter, facebook und Instagram leuchten auf mit Fußball-posts! Wir können uns aussuchen, wo wir Spiele anschauen und die Bars sind proppevoll mit Fans aus allen Ländern – inklusive denen aus den USA!

Den letzten Beweis, dass Fußball in den USA in Siebenmeilenstiefeln forangeschritten ist seit ich 2003 in Los Angeles angekommen bin liefert mir der Ehemann. Der kennt sämtliche Statistiken des anderen Football (der Sport mit dem Lederei und der martialischen Ausrüstung) auswendig und hat sich bisher nicht sehr für Fußball interessiert. Jetzt kommt er von der Arbeit nach Hause und fragt zuerst: “Wer hat heute gespielt und wie ist es ausgegangen?” Dann schaltet er den Fernseher ein, schaut sich Wiederholungen und Kommentare aus Brasilien an.

Vor acht Jahren war ich mit anderen Fußballfreunden wie eine kleine Untergrundorganisation auf der Suche nach legalen Zuschaumöglichkeiten. Meistens mussten wir zu Hause die hispanischen Kanäle einschalten, um Spiele in voller Länge live zu sehen. Das tun wir auch heute noch, aber freiwillig. Es ist einfach spaßiger, den leidenschaftlichen Kommentatoren zuzuhören, wie sie auf spanisch jubeln, fluchen und verzweifeln. Im US-Fernsehen hört sich Fußballkommentar meist an wie die Analyse eines Golftourniers. Schnarch!

Klinsi hat noch jede Menge Arbeit vor sich, wenn er das Team bis zur nächsten WM auf Weltklasseniveau etablieren will. Das ist seine Aufgabe, die ihm der Verband gegeben hat und das hat er versprochen. In seinen ersten Jahren als US-Nationaltrainer hatte er den Luxus, von der Öffentlichkeit vorwiegend ignoriert experimentieren zu können. Jetzt ist mehr Interesse da und damit auch mehr Druck. Hoffentlich! Es ist ein gutes Zeichen für die Zukunft von Fußball in den USA, wenn Trainer und Spieler kritisch unter die Lupe genommen werden.

2018 heißt der Sport dann vielleicht auch hier sogar endlich Football!

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

In der New York Times stand, die Teilnahme sei freiwillig. Ich glaube, das war ein Missverständnis. Uns hat jedenfalls keiner gefragt. Eines schönen Frühlingsmorgens stand der kleine Henkelmann vor der Tür. Hellbrauner Plastikkörper mit schneeweißem Griff, überraschenderweise nicht in China gefertigt, sondern in Kanada.

Ein paar Tage später kam der große Bruder, braun mit orangefarbenem Schnappverschluss, und der Aufschrift „NYC Organic Collection“.

Sie ahnen es: New York probt den Einsatz der Biotonne.

Dass in den Pilotversuch mit 70 000 Haushalten unser Viertel Park Slope einbezogen wurde, könnte mit dem von mir bereits in einem früheren Blog erwähnten Umstand zu tun haben, dass Bill de Blasio in der Nachbarschaft wohnt, seit Januar Bürgermeister von New York City. Nach monatelangen Zögern ringt sich die Familie de Blasio jetzt allerdings doch zum Umzug nach Gracie Mansion durch, der traditionellen Bürgermeistervilla an der Upper East Side. Dass es dort besser sein soll als hier, können wir stolzen Brooklynites uns nun gar nicht vorstellen.

De Blasio zieht also weg und wir behalten die Biotonne. Ich finde, das ist kein schlechter Tausch. Es war zwar nicht ganz einfach, die empfohlenen kompostierbaren Beutel aufzutreiben, obwohl die Stadt dem Henkelmann vier Coupons unterschiedlicher Hersteller beigelegt hatte. Und es ist wohl auch noch wenig Preisdruck auf dem neuen Markt, denn 25 Beutelchen kosteten 5.49 Dollar. Trotzdem freue ich mich, dass meine Küchenabfälle nun eine sinnvolle Nutzung erfahren.

Mit meiner Zufriedenheit bin ich allerdings ziemlich allein. Die Nachbarn stört ein ganz banaler Umstand: Der Küchen-Kompost stinkt. Für etliche Großstädter ist dies offenbar eine neue Erkenntnis. Und so werden Tipps ausgetauscht, wie sich die Geruchsbelästigung verhindern lässt. Bei einer Umfrage der New York Times empfahlen die einen ein Duftspray der Marke Febreze, aber nur mit Zimtaroma – Vanille verschärfe das Problem. Ob die mit Chemieduft besprühten Abfälle wohl genauso gut rotten wie unbehandelte? Andere Mitbürger verstauen den Henkelmann in der Eistruhe – Kompost eisgekühlt. Bei allem Umweltbewusstsein, wir sind immer noch in Amerika.

Fotos: Christine Mattauch

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Diese Woche wurde unsere Straße geteert.

Sie fragen sich, wo da der Nachrichtenwert liegen soll? Dann waren Sie noch nie in New York.

Eine anständige New Yorker Straße hat ungefähr alle zwei Meter ein Schlagloch, einen Riss oder einen Buckel. Sie ist bereits 32mal notdürftig repariert worden, was man ihr auch ansieht. Diese Fotos habe ich gestern mal eben auf dem Weg zum Supermarkt gemacht.

Dabei lebe ich in einem respektablen Brooklyner Viertel namens Park Slope, in dem auch Bill de Blasio zuhause ist, seit Januar neuer Bürgermeister von New York. Es ist nicht ganz abwegig, einen Zusammenhang zwischen seiner Wahl und den plötzlichen intensiven Straßenreparaturarbeiten in Park Slope zu vermuten. Unser Viertel erfreut sich seit der Bürgermeisterwahl gesteigerter Aufmerksamkeit. Seit Januar ist Park Slope auf der Wetterkarte des populären Fernsehsenders NY1 verzeichnet. Auf den Avenuen wurden neue saubere Recycling-Eimer aufgestellt, und wir sind jetzt Pilotbezirk für die Biotonne.

Doch zurück zu den Schlaglöchern. David Letterman, Moderator der Kult-Fernsehsendung Late Night Show, witzelte mal, in New York seien die „potholes“ so tief, dass einige ihre eigenen Andenkenläden hätte. Warum die Straßen so schlecht sind, ist ein auf Stehempfängen gern diskutiertes Thema. Die Republikaner machen die Gewerkschaften verantwortlich und die Demokraten zu niedrige Steuern. In der deutschen Expat-Gemeinde herrscht wie stets die Ansicht vor, dass die Amerikaner „es“ einfach nicht können. Ich halte das schon deshalb für eine Unterstellung, weil ich beispielsweise im Mittleren Westen und sogar im Bergland von Montana ganz ausgezeichnete Straßen befahren habe.

Was immer die Ursache, die Konsequenzen sind eindrucksvoll. Im vergangenen Jahr zahlte New York City wegen schlaglochinduzierter Schäden 5,5 Millionen Dollar Schadenersatz an Autofahrer, enthüllte kürzlich die New York Times. Dafür könnte man eine ganze Menge Straßen reparieren. Tatsächlich sind die Schäden noch viel größer, denn die Stadt haftet erst, wenn sie von der Existenz eines Schlaglochs schriftlich unterrichtet wurde und nachgewiesenermaßen mehr als 15 Tage untätig blieb.

Der Bundesstaat New York vermeidet solche komplexen Statuten. Dort gilt ein Gesetz, das den Staat von der Haftung durch kaputte Landstraßen komplett freistellt, sofern sich Achsbrüche und Unterbodenschäden von Mitte November bis Ende April ereignen. Das ist sehr wirkungsvoll. 2013 zahlte der Staat New York lediglich 13 386 Dollar an Autofahrer.

Jetzt gibt es eine Initiative, das Gesetz abzuschaffen. Ergriffen hat sie Thomas Abinanti, ein demokratischer Abgeordneter aus Westchester County, einem Bezirk nördlich von New York City. Es ergab sich nämlich, dass Herr Abinanti im Januar auf dem Taconic State Parkway unterwegs war und derart über ein Schlagloch bretterte, dass ein Reifen ersetzt werden musste. Kurze Zeit später passierte ihm das gleiche auf der Interstate 95. Die beiden neuen Reifen kosteten ihn rund 700 Dollar. Das ärgert den Politiker. „Ich verstehe nicht, wie der Staat sich aus der Haftung stehlen kann“, findet er. „Das Gesetz ist unfair.“

Bis sich das notorisch zerstrittene und phlegmatische Parlament in Albany auf eine Revision geeinigt hat, werden aber vermutlich Jahre vergehen. Dann dürfte auch unsere Straße in Park Slope erneut reparaturbedürftig sein, denn der schöne neue Belag fängt an den Rändern bereits an auszufransen. Hoffen wir, dass Bill de Blasio dann noch Bürgermeister ist.

Fotos: Christine Mattauch

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Der längste zusammenhängende Mauerstreifen außerhalb von Deutschland ist – in Los Angeles, auf einer Wiese neben dem Wilshire Boulevard, einer Hauptverkehrsstrecke zwischen West und Ost, gegenüber vom Los Angeles County Museum of Art. Mittags parken hier ein halbes Dutzend Food Trucks, oft sind einer mit Bratwurst und die Currywurst-Konkurrenz dabei.

Die zehn Originalsegmente aus Berlin hat das Wende Museum zum 20. Jahrestag des Mauerfalls nach Los Angeles gebracht. Inzwischen gab es davor Demonstrationen und Picknicks, Konzerte und Hochzeiten.

Viele Fragmente der Berliner Mauer sind in Nordamerika gelandet. Zwei kanadische Künstler haben es sich zur Aufgabe gemacht, zumindest einen Teil von deren Geschichte aufzuspüren und zu dokumentieren. Ihr Projekt heißt Freedom Rocks. Letzte Woche haben Vid Ingelevics und Blake Fitzpatrick dafür Station im Goethe Institut von Los Angeles gemacht.

Vor schlichter Kulisse von Klappstuhl und Tisch mit schwarzer Decke stellten sie Kamera und Scheinwerfer auf. Dann kamen die Besitzer von Mauerfragmenten und erzählten ihre Geschichten.

Die Künstler stellen immer dieselben Fragen: Wie heißt Du? Wo wohnst Du? Woher hast Du die Mauerstücke? Wo bewahrst Du sie auf? Was bedeuten sie heute für Dich?

Sie filmen nur Hände, die die Fragmente halten und haben festgestellt, dass die meisten Geschichten weniger mit dem Kalten Krieg als mit persönlichen Erinnerungen zu tun haben.

In Los Angeles erzählt ein Deutschprofessor, wie er 1990 mit Studienkollegen in einer Regennacht Stücke selbst abklopfte. Ein Künstler berichtet, wie er einen Teil der Mauer in Kreuzberg 1987 bemalte, ganau zwei Jahre bevor die Grenze geöffnet wurde. Eine Teilnehmerin ist nicht sicher ob ihre Teile echt sind. Sie hat sie in einem Baumarkt für 20 Dollar gekauft. Einer Germanistin aus Dresden steigen Tränen in die Augen, als sie erzählt wie sie eine Woche nach dem Fall der Mauer zum ersten Mal im Leben durch das Brandenburger Tor ging und von dort Mauerstücke mit nach Los Angeles nahm.

“Solange die Fragmente in Bewegung ist wird sich ihre Geschichte verändern,” fassen die Künstler zusammen. “Wie wir uns an Geschichte erinnern und ihr Denkmale setzen bleibt nie gleich.”

Meine Geschichte für den Deutschlandfunk können Sie hier nachhören: Freedom Rocks

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Seit Juli 2011 ist Jürgen Klinsmann Coach der US-Nationalmannschaft. Sein Anfang war etwas holprig, voller Experimente und deshalb auch mit einigen schwachen Spielen. Doch im Gegensatz zum Rest der Welt, wo das zur Ruck-Zuck-Entlassung des Trainers geführt hätte, bekam in den USA kaum jemand was mit vom schwachen Start. Die Stadien waren halb leer, nur eine Handvoll Reporter – davon mehr als die Hälfte von hispanischen Medien – berichtete darüber und die raren Fernsehübertragungen der Spiele schaltete sowieso kaum jemand ein. Trotzdem gab es einen Spieleraufstand – die alteingesessenen Profis fühlten sich übergangen und US-Spieler insgesamt ungerecht benachteiligt gegenüber Neuzugängen mit doppelter Staatsbürgerschaft aus Zentralamerika und Europa.

Doch jetzt ist alles anders und viel besser im US-Fußball, der hier ‘soccer’ genannt wird. 16 Mal haben die USA während der WM-Qualifikation gewonnen, davon zwölf sogar in Serie am Stück. Das gab’s noch nie in der Verbandsgeschichte. Sie haben den Gold Cup gewonnen und sich frühzeitig für die WM qualifiziert. Halb leere Stadien gibt es nicht mehr. Dafür sorgen die ‘American Outlaws’ – eine Fanorganisation, die vor ein paar Jahren von 40 Fans in Nebraska gegründet wurde. Ländlicher als Nebraska geht’s eigentlich nicht mehr. Football mag man da und NASCAR-Autorennen. Fußball? Das ist was für Weicheier! Deshalb auch der Name ‘Outlaws’ – Außenseiter ja! Weicheier nein! Zu jedem Spiel der Nationalelf reisen sie, inzwischen zu Tausenden. Insgesamt haben sie über 17 tausend Mitglieder in rund 150 Ortsverbänden. Gemeinsam marschieren sie von der Vor-Party auf dem Parkplatz in die Stadien, singen stehend 90 Minuten lang patriotische Fußballsongs – und LIEBEN Jürgen Klinsmann.

https://soundcloud.com/soundslikerstin/we-want-j-rgen-us-soccer-coach

Beim ausverkauften Freundschaftsspiel gegen Süd Korea hab ich das selber miterlebt. Mehr Stimmung gibt’s auch in deutschen Stadien nicht. Von den Fans, die ich dort getroffen habe, werden mehr als 600 nach Brasilien reisen, um das Team bei der WM anzufeuern. Die Outlaws haben Flugzeuge gechartert und Hotelzimmer reserviert, um der Nationalelf gemeinsam zu folgen. Auch das ist eine absolute Neuheit für den US-Sport. Das gab’s noch nie im Fußball und gibt es in keiner anderen Disziplin. Football, Basketball, Baseball, Eishockey haben starke lokale Fanclubs. Bei Olympischen Spielen können Basketball und Eishockey Patriotismus wecken, aber rund ums Jahr einer Nationalmannschaft hinterherreisen? Das gibt’s sonst nirgendwo.

Dass es so gut aufwärts geht mit dem US-Fußball hat auch viel mit dem Trainer zu tun, da sind die Fans sicher. Klinsmann öffnet Türen – zu Spielen auf höchstem internationalem Niveau, zu Spielern im Ausland, die ins US-Nationalteam wollen und zu Veränderungen im System, die Nachwuchs fördern. Deshalb lieben sie ihn.

Am 26. Juni trifft Klinsmanns Elf auf die von seinem ehemaligen Ko-Trainer Joachim Löw. Klinsi sagt: er wird beide Hymnen singen aber danach ist für 90 Minuten Schluß mit der Freundschaft. Er will nichts lieber, als an dem Tag Deutschland besiegen.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Es begann damit, dass ein Nachbar 311 wählte und sich über Lärm beschwerte.

Zwei Polizisten klingelten darauf hin an der Haustür von Frank Giardina. Der Mann empfing sie freundlich, eine schmauchende Pfeife in der Hand. Den Gesetzeshütern kam der Geruch verdächtig vor. Was in der Pfeife drin sei, wollten sie wissen. Die freimütige Antwort: „Ach, das ist Gras“ – Marihuana. Nun fanden es die Uniformierten an der Zeit, die Personalien des Mannes festzustellen. Der blieb ein Gentleman und bat die Polizisten in die Wohnung, während er seine Papiere suchte. Auf dem Küchentisch: ein Berg von Heroin. Über fünf Pfund waren es, wie die Wägung später ergab, mit einem Marktwert von mehr als 400 000 Dollar. Mr. Giardina war offenbar so high, dass er geglaubt hatte, die Polizisten würden das Pulver höflich übersehen.

Als Szene in einer Kriminalkomödie ließe sich über den tumben Drogenhändler kräftig lachen. Doch die Geschichte hat sich nach einem Bericht der New York Times vergangenen Woche tatsächlich zugetragen, im New Yorker Stadtteil Queens, in einem Viertel, das die Polizei bis dato für drogenfrei gehalten hatte. Sie steht, leider, für einen beunruhigenden Trend: Heroin ist in den USA wieder auf dem Vormarsch. Und das, nachdem es lange Zeit so schien, als seien die Gefahren der Droge so bekannt, dass sie dauerhaft zur Randerscheinung würde.

Als am 2. Februar der Schauspieler und Oscar-Preisträger Philip Seymour Hoffman an einer Überdosis starb, nachdem er über 25 Jahre clean gewesen war, machte das Schlagzeilen. Doch für den steigenden Konsum von Heroin sind weniger rückfällige Alt-Junkies verantwortlich. Vielmehr sind es junge Leute, die die 1970er und 1980er Jahre höchstens noch aus Filmen kennen und verheerende Suchtfolgen wie Verelendung, Prostitution und Tod verdrängen. Das kollektive Gedächtnis der Gesellschaft hat, was den Konsum harter Drogen angeht, nachgelassen.

Ein Bericht des Weißen Hauses von diesem Februar nennt alarmierende Zahlen: 2006 gaben Amerikaner für Heroin schätzungsweise 21 Milliarden Dollar aus, 2010 bereits 27 Milliarden (neuere Zahlen liegen nicht vor). Die Zahl der Junkies wuchs im gleichen Zeitraum von 1,2 auf 1,5 Millionen. Auch die Menge des – vor allem an den südwestlichen Grenzen der USA – beschlagnahmten Heroins stieg steil an, von 1867 Kilogramm im Jahr 2007 auf 3291 Kilogramm 2010.

Es ist nicht nur ein Problem der Großstadt. In ländlichen Gebieten ist Heroin auf dem besten Weg, die illegalen Schmerzmittel abzulösen, die die dortige Drogenszene lange dominiert haben. Der Gouverneur des Bundesstaats Vermont, Peter Shumlin, widmete dem Problem Anfang Januar seine komplette Neujahrsansprache. Er sprach von einer „ausgewachsenen Heroin-Krise“, die Einwohner „in jeder Ecke des Bundesstaats“ bedrohe. Die Zahl der Drogentoten steige kontinuierlich und habe sich 2013 gegenüber dem Vorjahr verdoppelt. Fast 80 Prozent aller Gefängnisinsassen seien süchtig. Jede Woche werde Heroin im Wert von zwei Millionen Dollar nach Vermont geschleust.

Es kommt vor allem aus Mexiko und wird zu Preisen gedealt, bei denen der Einstieg leicht fällt: In Großstädten kostet ein Beutelchen rund sechs Dollar. Auf dem Land lässt sich mehr verlangen, weshalb ein regelrechter Dealer-Tourismus nach Neuengland eingesetzt hat. Dass die Droge billig ist, ist freilich nicht der einzige Grund für ihre Renaissance. „Wer Drogenabhängigen zuhört, weiß, was viele in die Sucht treibt: Hoffnungslosigkeit und ein Mangel an Chancen“, sagt Gouverneur Shumlin. Die zunehmende Ungleichheit und die Rezession der vergangenen Jahre, für viele mit Arbeitslosigkeit und Zwangsversteigerung verbunden, haben der Drogenmafia neue Kundschaft beschert.

In Vermont will der Gouverneur nun mehr Geld für Prävention und frühzeitige Behandlung von Abhängigen zur Verfügung stellen. Vor allem aber rief er seine Mitbürger auf, Drogenkonsum nicht in erster Linie als Verbrechen, sondern als Krankheit zu sehen. Eine neue Erkenntnis ist das eigentlich nicht, doch vielleicht gilt auch hier, dass das kollektive Gedächtnis nach Jahrzehnten eine Auffrischung braucht. Für Frank Giardina allerdings, den Gentleman-Dealer aus Queens, kommt sie wohl zu spät.

Christine Mattauch

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Ich fahre durch die Dunkelheit in ein schmales Tal in den Bergen südlich von Los Angeles: Silverado Canyon. Die Wegbeschreibung endete mit einem Hinweis auf eine große rote Scheune. Ohne Straßenbeleuchtung sind Größe und Farbe der wenigen Gebäude am Straßenrand kaum zu erkennen. Endlich finde ich die Scheune, im Haus gegenüber leuchtet hinter einem Fenster warmes Licht. Ich bin bei Sama Wareh angekommen: Künstlerin und Aktivistin, Kalifornierin mit Wurzeln in Syrien. Bis zum Kriegsausbruch hat sie regelmäßig Familie und Freunde in Damaskus besucht.

Der Krieg hat sie so beschäftigt, dass sie einmal auf eigene Faust an die türkische Grenze reiste, um Flüchtlingen mit Decken, Heizkörpern, Medizin und Mietzahlungen zu helfen. Ein Jahr später machte sie sich wieder auf den Weg, diesmal mit der Mission, ein nachhaltiges Projekt zu initiieren und dabei ihre Stärken zu nutzen: Kunst und Pädagogik. Sie entwickelte ein Curriculum: “Kunsttherapie für Kinder in Kriegsgebieten” und zog los. Vor ein paar Wochen kam sie zurück und erzählt mir nun, was sie erlebt hat.

“Möchtest Du Linsensuppe?” fragt sie mich zur Begrüßung. Die köchelt vor sich hin, füllt die kleine Wohnung mit Wärme und dem Duft einer starken Gewürzmischung. Wir setzen uns auf ein niedriges Sofa und Sama beginnt zu erzählen.

Im November reiste sie zu einer Schule im Libanon, nördlich von Tripolis. Dort hatte sie nach langer Recherche einen Direktor gefunden, der Schülern die selben Werte vermitteln wollte wie sie: Teamwork, Kreativität und Gleichberechtigung über Religion, Geschlecht, Herkunft, Alter und Rasse hinweg – ein Vorbild für die Zukunft Syriens. Die Schüler hatten den Namen der Schule selbst gewählt: Vögel der Hoffnung.

Sama kaufte von Spenden, die sie in Kalifornien gesammelt hatte und vom Einkommen aus dem Verkauf ihrer Bilder Material und begann ihr Kunstprogramm: Sie ließ die Kinder ihre Träume und Hoffnungen malen und gestaltete mit allen Schülern, Lehrern und dem Direktor ein Wandgemälde. Die steckten der kalifornischen Künstlerin jeden Morgen Briefe und Zeichnungen zu: Blumen und Herzen, Monster, Bomben, blutende Bäume und zerstörte Städte.

“In Kunst drücken Kinder aus, worüber sie nicht sprechen können,” erzählt Sama von ihrer Zeit mit den 350 ‘Vögeln der Hoffnung’. Ein Junge sang jeden Morgen vor Unterrichtsbeginn auf der Schultreppe ein Lied von der Schönheit Syriens und von Trauer um die Zerstörung des Landes. Der Abschied fiel ihr schwer, weinend ermutigte sie die Kinder, weiter zusammen zu arbeiten, zu reden und Konflikte ohne Gewalt zu lösen.

Die gesammelten Spenden finanzieren nun einen Kunstlehrer, der ihr Projekt fortführt. Er schickt ihr Videos von den Fortschritten. Sie zeigt mir eines auf dem Computer und holt aus ihrem Schlafzimmer Briefe und Zeichnungen der Kinder. Sie erinnern sie an traurige und glückliche Momente in der Schule. “Nichts kann mich mit so viel Glück und Freude füllen, wie das Lächeln der Flüchtlingskinder und die Konzentration und Ruhe auf ihren Gesichtern während sie zeichnen.”

Aus Videoaufnahmen ihres Abenteuers an der Schule produziert sie einen Dokumentarfilm. Einnahmen aus Vorführungen werden direkt zu den ‘Vögeln der Hoffnung’ geschickt. “Jeder kann etwas Positives bewirken in der Welt,” sagt sie während wir Linsensuppe löffeln. “Ich bin Künstlerin, ich hab nicht viel Geld aber jetzt haben die Kinder diese neue Freude im Leben, nur weil ich mich angestrengt habe. Das ist das beste Gefühl der Welt!”

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Es begann bei einer Party, erzählt mir Cornelia Funke bei einem Espresso im Büro von Thomas Gaehtgens, dem Leiter des Getty Research Centers. Einer Party, zu der sie eigentlich gar nicht gehen wollte, weil die super erfolgreiche Schriftstellerin gar nicht auf Hollywood-Partys steht. Aber sie ließ sich überreden.

“Und wen sehe ich als Erstes kaum komme ich zur Tür rein?” Der Ton legt nahe, dass es sich um ein dreiköpfiges, schielendes, sabberndes Monster am Buffet handeln muss. Wenn nicht schlimmer!

“Brad Pitt!”

“Aha!” denke ich, ich habe Cornelia missverstanden. Sie war dann doch froh, dass sie zur Party gegangen ist. “Nein!” widerspricht sie und verdreht die Augen. Dieser Anblick bestätigte nur dass es eine Feier genau der Sorte sein würde, der sie möglichst aus dem Weg geht. “Aber Brad Pitt sieht ja auch tatsächlich von Nahem sehr gut aus und ist auch sehr nett!” fügt sie dann noch hinzu.

Viel wichtiger war aber die Begegnung mit Gaehtgens. Mit dem sprach sie über ihre Bücher und deren Charaktere aus verschiedenen Jahrhunderten, über Projekte, Inspirationen und Schwierigkeiten beim Schreiben. Der Leiter des Research Institutes lud sie sofort ein, das Getty-Archiv zu nutzen. Das Institut ist offen für jede Form der Recherche.

Mehrere Notizbücher hat sie inzwischen gefüllt mit Fotos von Charakteren des Getty-Archivs: furchterregend, verführerisch, geheimnisvoll, bucklig, zart, klein, kostümiert, nackt… Sie alle erweckt sie in ihren Büchern zu neuem Leben. Wann immer Funke ins Institut kommt, liegen da schon neue Bücher bereit. Als Dank für Offenheit und Hilfe des Instituts erfand Cornelia Funke den Piraten William Dampier. Genauer gesagt: Dampier lebte tatsächlich von 1651 bis 1715. Dank Funke spukt er jetzt als Geist durch die weiße Getty-Festung über dem Pazifik. Sie hat eine Piraten-Geschichte erfunden rund um Landkarten, Sternenkarten, Silbermünzen, Muscheln und Mumien für die jungen Besucher der neusten Ausstellung des Instituts: ‘Connecting Seas – A Visual History of Discoveries and Encounters’. Die folgt Reisenden, Neugierigen, Abenteurern, Erfindern, Aufschneidern, Wissenschaftlern, Kolonialisten und Ausbeutern über die Weltmeere vom 17. Jahrhundert bis heute.

Mir gaben die beiden eine Tour durch die Ausstellung. Ziemlich beeindruckend! Nicht nur, was ich da zu sehen bekam sondern auch, wie die beiden ganz unkompliziert und unbürokratisch mit Hilfe von mehreren Kuratoren das Projekt auf die Beine gestellt haben.

Der Geist von Pirat Dampier soll auch in Zukunft durch Austellungen spuken und Kinder in den Bann von Forschung und Geschichte ziehen. Die Broschüre mit seiner Geschichte liegt kostenlos aus und auch Erwachsene nehmen sie gerne mit.

Die Show zur Erkundung des Globus über die Weltmeere ist noch bis zum 13. April offen.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Da mag Barack Obama eine große Rede zur Abhörpraxis der NSA halten und Yahoo-Chefin Marissa Mayer ihren Vizechef feuern – Tagesgespräch in New York ist eine kleine McDonalds-Filiale im Stadtteil Queens. Genauer gesagt in Flushing, einem Viertel mit vielen Einwanderern aus Korea. Über die Jahre hat er sich zum Treffpunkt von Senioren entwickelt. Die ersten kommen schon am frühen Morgen. Sie kaufen einen Kaffee für 1,09 Dollar, setzen sich und klönen. Neuankömmlinge werden freudig begrüßt. Das geht so bis zum Abend.

Was in dem Cafè eines Altenheims ein liebenswertes Ritual wäre, hat sich für McDonalds-Filialbetreiber Jack Bert zu einem echten Problem entwickelt. Denn die netten alten Herren verzehren nicht nur wenig, sondern blockieren die Tische angeblich in solcher Zahl, dass andere Burger-Fans oft keine Plätze finden. „Sie können sich wohl vorstellen, dass es für jedes Unternehmen eine schwierige Situation wäre, wenn einige Kunden andere behindern“, sagt Bert. Er hat versucht, sich zu wehren – bat die Herren zu gehen, erst höflich, dann harsch. Er hängte Schilder auf, wonach eine Mahlzeit innerhalb von 20 Minuten verzehrt sein muss. Als alles nichts half, wählte er die Notrufnummer 911. Und dann kam die Polizei.

Die richtete zwar auch nicht viel aus gegen den Stammtisch. Die Senioren verließen das Lokal, drehten eine Runde um den Block und kehrten in den McDonalds zurück, sobald die Luft rein war. Aber Angehörige und Nachbarn reagierten empört: Wie konnte es der Filialchef wagen, die Großväter mit Staatshilfe zu vertreiben? „Ältere Bürger sollten nicht wie Kriminelle behandelt werden“, sagt Christine Colligan von der Korean Parents Association von New York.

Der Konflikt ist auch ein Kampf der Kulturen: Für die meisten Amerikaner ist die aushäusige Nahrungsaufnahme eine kurze und zweckgebundene Angelegenheit. Nach dem Essen gemütlich sitzen zu bleiben, ist selbst in normalen Restaurants nicht üblich – die Rechnung wird nicht selten schon während des Essens gebracht. Das hat seitens der Gäste mit Effizienzdenken zu tun – weshalb sitzen blieben, wenn die Mahlzeit beendet ist – und seitens der Restaurantbetreiber mit hohen Mieten, die es erfordern, die Tische möglichst schnell wieder zu besetzen.

In Korea geht es, wie Einwanderer erzählen, wesentlich entspannter zu beim Essen. Vor allem aber ist, wie in allen asiatischen Kulturen, die Achtung vor dem Alter stark ausgeprägt. Es ist eine Selbstverständlichkeit – mehr noch: eine Pflicht –, Senioren respektvoll und freundlich zu behandeln. Die Polizei zu holen, weil einer seinen Kaffee nicht schnell genug austrinkt – undenkbar. Christine Colligan und ihre Freunde haben deshalb zum Boykott von McDonalds aufgerufen – weltweit.

Dem Fast-Food-Konzern droht Imageschaden. Nachdem zunächst nur koreanische Zeitungen über das gestörte Sit-In berichteten, brachte diese Woche auch die New York Times eine große Geschichte, und jetzt hat die Boulevardpresse das Thema entdeckt. „This is McMayhem“, schrieb die Daily News, was sich ungefähr mit „Willkommen bei McAufruhr“ übersetzen lässt. Ein Lokalpolitiker namens Ron Kim hat sich eingeschaltet und versucht zu vermitteln. Spätestens im Frühling allerdings dürfte sich die Situation von selbst beruhigen. Der Margaret Carman Park mit vielen Bänken ist gleich um die Ecke. Und weitaus schöner als ein steriles Fast-Food-Restaurant.

Foto: McDonalds

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Jedes Jahr am 31. Dezember wandere ich mit Freunden auf eine Hügelkuppe in den Bergen von Los Angeles. Von dort schauen wir beim Picknick vom glitzernden Pazifik im Westen über Wolkenkratzer von Downtown bis zu schneebedeckten Bergen im Osten. Es ist immer eine gute Gelegenheit, mich an Menschen und Orte zu erinnern, die ich im vergangenen Jahr getroffen und entdeckt habe. Wieviel ich selbst nach zehn Jahren in Los Angeles noch zu entdecken habe wurde mir bei meinem letzten Interview im Jahr 2013 mal wieder sehr bewusst. Für Reporter Corps, ein Projekt der USC Journalismus Schule ging ich mit einer Studentin durch das Viertel, in dem sie aufgewachsen ist: Watts. Im Süden der Wolkenkratzer gelegen, ist es vor allem bekannt für die Rassenunruhen, die dort 1965 ausbrachen, Bandenkriege und Schießereien über die die Abendnachrichten berichten. In alternativen Reiseführern werden außerdem die Watts Towers erwähnt, das Kunstwerk eines italienischen Einwanderers, der in jahrelanger Arbeit aus Fundstücken Türme schuf, die sich bis heute dem blauen Himmel entgegen strecken.