Netzwerk

Mitglieder

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

In der Vergangenheit hat die Welt meine Heimat Borneo in seiner Exotik gesehen und nannte sie die „Lunge der Erde“ – darin klingen all die Hoffnungen auf die Schönheit und Gnade Gottes mit. Doch dieses Borneo ist nicht mehr da, verändert, jetzt sprechen alle nun noch über das unglückliche Schicksal der Insel, die zerstört und ausgeplündert wird. Ich bin hier geboren und fühle mich verpflichtet, die Umwelt meiner Heimat zu erhalten und zu schützen. Daher engagiere ich mich beim Borneo Institut in der indonesischen Stadt Palangkaraya. Hier haben wir ein Forum eingerichtet, wo alle Ebenen der Gesellschaft in einen Dialog miteinander treten können. Wir versuchen, die Sensibilität der Menschen zu schärfen für (wirtschaftliche) Richtlinien, die Umweltschäden mitverursachen.

Die Hauptursache für die Umweltzerstörung auf Borneo sind der Ausbau von Ölpalmenplantagen und der Bergbau, die sich auch auf den Klimawandel auswirken. Wälder, in denen Flora und Fauna beheimatet sind, werden gerodet und durch Plantagen oder Minen ersetzt. Diese Situation ist kritisch und besorgniserregend. Fast alle Gebiete in Zentral-Borneo sind mittlerweile von Überschwemmungen, Erdrutschen und Flächenbränden bedroht. Diese gefährlichen Folgen der Umweltzerstörung sind weder ein Fluch Gottes noch eine Glaubensprüfung. Sie sind die Schuld von Menschen, die sich nicht um die Natur scheren. Dies ist eine logische Folge der Gier einer Handvoll Menschen, die Macht über andere Menschen ausüben und ihre eigenen Interessen über die der Gemeinschaft stellen.

Diese Situation verschärft sich, wenn der Staat sich nicht auf die Seite des Volkes. Statt ökologische Nachhaltigkeit zu verteidigen, schlagen und verfolgen Militär und Polizei Menschen, die sich für die Umwelt einsetzen. Selbst gewöhnliche Umweltaktivisten werden kriminalisiert und beschuldigt, Fortschritt und Entwicklung zu behindern. 2018 war ich selbst mit Provokationen von staatlichen Institutionen konfrontiert, die Gewohnheitsrechte der Einwohner kriminalisieren wollten. Solche Erfahrungen verleiten manchmal, gleichgültig zu werden. Doch meine Liebe und mein Respekt für dieses Land haben mich für einen harten Kampf geschmiedet.

Wir hoffen, dass Länder in Europa und insbesondere Deutschland – als Land, das sich um ökologische Nachhaltigkeit und Menschenrechte bemüht – weiterhin ein Klima der Demokratie schaffen. Ein Klima, das eine ökologische Perspektive vermittelt und die Umwelt und die gesamte Schöpfung schützt. Darüberhinaus hoffen wir auch auf eine Anerkennung und Unterstützung für die indigenen Völker, weil diese ausgezeichnete Umweltschützer sind: Sie sehen die Wälder als ihre „Mütter“ und den Schutz der Natur setzen sie gleich mit dem Schutz der Gebärmutter der Menschheit. Wir müssen von unseren Vorfahren lernen, wie wichtig der Schutz der Umwelt für die Erde ist, auf der wir leben. Ich hoffe, dass sie zum Vorbild für die jüngere Generation werden können, um die Umwelt weiter zu bewahren und ökologische Gerechtigkeit zu vermitteln.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Die Kinder in Paris hatten es nicht leicht in den letzten Jahren: Erst ging man nicht raus wegen der Terroroattacken (Je suis Charlie!), dann wegen der Gelbwesten-Demonstrationen, bei denen die Black-Block-Bewegung jeden Samstag die Innenstadt zerstörte und die Polizei mit Tränengas dagegen hielt, dann kam der Generalstreik und dann die Pandemie. Was macht so eine Aneinanderreihung von Krisen mit den Kindern? Wie erleben sie es, ständig zuhause bleiben zu müssen?

In den Medien kommen zu diesem Thema meist nur Erwachsene zu Wort, Eltern oder Psychologen. Ich wollte aber wissen, was die Kinder denken und habe deshalb einfach eine Reportage mit meinem eigenen Sohn realisiert.

Das ist das Ergebnis.

Es zeigt mir, dass Kinder viel häufiger selbst zu Wort kommen sollten. Sie haben ihre eigene Meinung und die sollte gehört werden. Auch wenn es um Produkte für sie geht.

Um die Zeit während des Corona-Lock-down zu nutzen und etwas Kreatives mit meinem Kind zu machen, habe ich mit ihm deshalb auch Buchbesprechungen gedreht. Denn auch hier entscheiden meist die Erwachsenen, ob ein Buch gut ist oder nicht. Nicht die Kinder.

Ich hoffe schwer, das wir (mein Sohn und ich) die Reihe weiterführen können. Also bitte klicken und kommentieren. Kinder brauchen Motivation, um sich zu trauen, ihre Stimme zu erheben. Geben wir ihnen die Möglichkeit.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Farbenspiele im winterlichen Helsinki (Foto: Bomsdorf)

Frauke Petry verlässt die AfD und gründet angeblich eine neue Partei mit “blau” im Namen. Schon ihr Vorwurf an die neuen Chefs (wenn man Gauland, Weidel so bezeichnen mag), dass sie ihr zu rechts geworden seien, erinnert sehr an Finnland. Nun also angeblich auch der Name “Die Blauen”.

In Finnland wählten die Wahren Finnen (auch Basisfinnen genannt) mit Jussi Halla-aho im Juni 2017 einen neuen Parteivorsitzenden, der seinem Vorgänger, Außenminister Timo Soini, zu rechts wahr und zwar so viel, dass er die Partei verließ und damit die Regierung rettete. Soini hat dann die Blaue Zukunft gegründet. Die Abspaltung ist in gewisser Weise mit der von Petry zu vergleichen, einmal war es der frühere Vorsitzende, der in der Regierung war, einmal die amtierende Vorsitzende, die samt ihrer Partei erstmals in das nationale Parlament kam.

Der Blauen Zukunft werden weniger als 2% der Wählerstimmen vorausgesagt während sich die Wahren Finnen noch bei mehr als 10% halten. Womöglich wird Petrys Neugründung auch dieses Schicksal blühen. Einen Artikel von mir zu Dänischen Alternativen für Deutschland gibt es hier.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Die Weltreporter im Gespräch – Ab sofort lassen wir Sie noch näher ran, an unsere Arbeit in aller Welt: Im WR-Podcast erzählen künftig alle drei Monate Korrespondenten von Jobs und Recherchen zwischen Durban und Dänemark, geben einen Einblick in den Korrespondentenalltag, live & lebendig. Wir schalten unsere Mikrophone für Sie auf Empfang und laden ein in unsere Schreib- und Tonbüros auf fünf Kontinenten. Der erste WR-Podcast führt hinter die Kulissen des größten Korrespondenten-Netzwerks freier Auslandsjournalisten, das über 47 deutschsprachige Reporter in fast ebenso vielen Ländern vereint.

Kerstin Zilm im per Wolldecke isolierten Studio.

Wer sind die Weltreporter-Journalisten und was bewegt sie? Erfahren Sie, unter welchen Bedingungen Geschichten entstehen, die Sie später gut gemischt online oder im deutschen Radio hören. Verbringen Sie 20 Minuten mit uns – jenseits der Schlagzeilen. In diesem ersten Podcast treffen Sie einen Weltreporter-Gründer, hören, welches amerikanische Geräusch unsere Kollegin in Los Angeles zuweilen von der Arbeit abhält und was Kollegen in Krisenregionen auch in schwierigen Zeiten zum Durchhalten motiviert.

Ganz nebenbei bekommen Sie Antworten auf eine Reihe von Fragen, die Sie sich vielleicht noch nie so gestellt haben 😉 Zum Beispiel:

Ägypten-Korrespondent Jürgen Stryjak während des Volksaufstandes 2011 auf dem Tahrir-Platz.

Der erste Weltreporter Podcast widmet sich aber auch ernsteren Themen: Im Interview berichtet Jürgen Stryjak, der seit 17 Jahren in Kairo arbeitet, vom Arbeit und Leben in einem Land, in dem Anschläge und Unterdrückung zum Alltag gehören. Er schildert, welche Spuren es hinterlässt, wenn man tagein tagaus über Menschen berichtet, die Gewalt oder Terror erleben, die desillusioniert oder hoffnungslos sind. Jürgen Stryjak erzählt auch, was ihn motiviert, sich von schwierigen Situationen nicht unterkriegen zu lassen. Er erzählt von einer Begegnung mit Amir Eid und seiner Indie-Band Cairokee, die er bei Proben in Kairo traf. Auch sie lassen sich nicht einschüchtern. Eines ihrer jüngeren Lieder heisst Akhr Oghniyya – zu deutsch: »Das letzte Lied«. Selbst wenn dies mein letztes Lied wäre, singt Amir Eid im Refrain, selbst dann würde ich noch von der Freiheit singen.

Janis Vougioukas nach der WR-Gründung im Jahr 2007 während einer Recherche über Folgen der Umweltverschmutzung in China.

Außerdem lernen Sie Janis Vougioukas kennen. Janis ist heute Stern-Reporter in Shanghai. Er war es, der im Jahr 2000 mit einer Handvoll anderer Journalistenschüler die Idee hatte, das Weltreporter-Netzwerk zu gründen. Im Gespräch erinnert sich Janis daran, wie damals auch die Einsamkeit als Freischaffender mit ein Motiv dafür war, das Abenteuer Weltreporter zu wagen. “Wir waren überrascht, wie viel man über Internet-Abstimmungen und Skype effizient, global und günstig organisieren konnte”, erzählt Janis Vouigoukas als ihn Kerstin Zilm über diverse Zeitzonen hinweg während einer Recherche in Hongkong erreicht. Damals begann die Medienkrise, und er und die 20 ersten Weltreporter waren begeistert, wie rasch sich die Existenz des weltweiten Reporternetzwerks in den Redaktionen herumsprach: “Es war toll zu sehen, wie dankbar die Redaktionen, die nicht mehr selbst schnell jemanden losschicken konnten oder wollten, unser Angebot angenommen haben.” Heute gehören zum Netzwerk 47 freie Korrespondenten in aller Welt und 27 Kollegen, die inzwischen nicht mehr als freie Journalisten arbeiten oder wieder von Deutschland aus berichten.

Leonie March interviewt einen Fährtenleser.

Zusammengestellt haben diese “20 Minuten Weltreporter persönlich” unser Podcast-Team in drei Kontinenten und diversen Zeitzonen. An Mikro und Mischpult agierten Kerstin Zilm in Los Angeles, Leonie March in Durban und Sascha Zastiral in London.

Viel Spaß beim Zuhören, und bis zum nächsten Podcast – in spätestens drei Monaten.

Im Helikopter über Durban

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

2017 ist Putin seit fünf Jahren wieder Präsident Russlands. In der Zeit hat sich viel verändert. Am schlimmsten ist, dass die Angst zurückgekehrt ist.

2017 ist Putin seit fünf Jahren wieder Präsident Russlands. In der Zeit hat sich viel verändert. Am schlimmsten ist, dass die Angst zurückgekehrt ist.

Wie das geht und welche Folgen das für Demokraten hat, erzählt das Feature anhand von vier Menschen, die ich seit dem Winter 2011/2012 immer wieder getroffen habe. www.russianangst.de

Die Sendung kann man hier hören:

http://nachmoskau.de/archives/2997

Und man kann das Buch lesen, das die “Russian Angst” beschreibt.

http://www.russianangst.de

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Der Zeitungsverkäufer ist guter Laune – obwohl er heute am Feiertag arbeiten muss. „Neun von zehn Parisern haben für Emmanuel Macron gestimmt“, sagt er erfreut und ist stolz auf seine Stadt. Er sei erleichtert über das Wahlergebnis. „Das ist ein Sieg für die Republik und für Europa.“ Der symbolhafte Auftritt Macrons mit der Europahymne „Ode an die Freude“ vor dem Louvre habe ihm gefallen nach den vergangenen Wahlkampfwochen voller Aggressionen und Hassparolen. Doch dann runzelt er die Stirn und sagt: „Wir haben ja leider noch den dritten und vierten Wahlgang vor uns.“

Er meint damit, dass im Juni noch die beiden Wahlgänge der Parlamentswahlen bevorstehen. Wird Macron mit seiner Bewegung „En marche“ es dann auch schaffen, eine Regierungsmehrheit zu holen? Eine erste Umfrage von Ipsos/Sopra Steria hat ergeben, dass 61 Prozent der Franzosen nicht wollen, dass der neue Präsident mit seiner Partei in der Nationalversammlung eine absolute Mehrheit hat. Wird der neue Präsident tatsächlich die Macht haben, seine Reformen durchzusetzen oder werden ihn die Franzosen ausbremsen, weil sie ihm einen Premier aus einem anderen Lager zur Seite stellen? Macron habe erst gewonnen, wenn er am 18. Juni eine Mehrheit habe, kommentierte ein Politologe am Wahlabend.

Er meint damit, dass im Juni noch die beiden Wahlgänge der Parlamentswahlen bevorstehen. Wird Macron mit seiner Bewegung „En marche“ es dann auch schaffen, eine Regierungsmehrheit zu holen? Eine erste Umfrage von Ipsos/Sopra Steria hat ergeben, dass 61 Prozent der Franzosen nicht wollen, dass der neue Präsident mit seiner Partei in der Nationalversammlung eine absolute Mehrheit hat. Wird der neue Präsident tatsächlich die Macht haben, seine Reformen durchzusetzen oder werden ihn die Franzosen ausbremsen, weil sie ihm einen Premier aus einem anderen Lager zur Seite stellen? Macron habe erst gewonnen, wenn er am 18. Juni eine Mehrheit habe, kommentierte ein Politologe am Wahlabend.

Tatsächlich geht der Wahlkampf schon längst weiter. Politiker der traditionellen Parteien bringen im Fernsehen ganz schnell ihre Glückwünsche für den neuen Präsidenten über die Lippen, um dann für sich zu werben. Der stramme Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon von „La France insoumise“ sprach bereits von „résistance“, Marine Le Pen will den Front National umbauen und sieht ihre rechtsextreme Partei als erste Oppositionspartei im Land. Die Republikaner sinnen auf Rache – hatten sie doch vor einem halben Jahr bereits an den sicheren Sieg geglaubt. Und auch die Sozialisten wollen Macron „keinen Blankoscheck ausstellen“.

Zudem machen folgende Zahlen deutlich, dass Macrons weiterer Marsch kein leichter sein könnte: Zwar hat er 66,1 Prozent der gültigen Stimmen erhalten. Aber nur 44 Prozent der eingeschriebenen Wahlberechtigten haben für ihn gestimmt, 22 Prozent für le Pen, 25 Prozent sind nicht zur Wahl gegangen, neun Prozent der Wähler haben einen weißen Zettel in den Wahlumschlag gesteckt oder einen ungültigen Stimmzettel – das ist ein Rekord. Und klar ist auch: Sehr viele Wähler haben am Sonntag für die Republik gestimmt und gegen die rechtsextreme Le Pen, nicht unbedingt für Macrons Wahlprogramm.

Und dennoch: Der jüngste Präsident Frankreichs macht vielen Franzosen Hoffnung. Immer wieder ist von einem Generationswechsel die Rede, von einer Chance für die jungen Franzosen. Vor vier Jahren hatte noch niemand diesen Mann auf dem Schirm. Dass er jetzt Präsident ist, grenzt in diesem fest gefügten Politik-System an ein kleines Wunder. Wer das geschafft hat, der sorgt vielleicht noch für andere Überraschungen.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Vorvergangenen Freitag, 7. April 2017, wurde ein Anschlag in der Stockholmer Innenstadt verübt. Ähnlich wie in Berlin raste ein LKW durch die Fußgängerzone und der Fahrer ermordete so vier Menschen. Vier Menschen, die ihren Angehörigen entrissen wurden und deren Leben durch Terror gewaltsam beendet wurde. Eine schreckliche Tat, die dazu geführt hat, dass viele Schweden öffentlich ihr Mitgefühl ausgedrückt sowie der Polizei gedankt haben.

Über die Hintergründe des mutmaßlichen islamistischen Terroristen habe ich unter anderem für Zeit online (hier über die schwedischen Reaktionen und hier unmittelbar nach der Tat) berichtet und auch einen Kommentar für die Deutsche Welle geschrieben. Auf Artikel und Kommentar wurde wiederum mit einigen Leserkommentaren geantwortet. Die Debatten, die das Internet ermöglicht, sind eine hervorragende Möglichkeit, das Meinungsmonopol (wenn man es denn so nennen möchte) der Journalisten zu brechen.

Ziemlich häufig jedoch, geht es längst nicht um Debatten, sondern was in den Kommentarspalten zu lesen sind, sind Pauschalverurteilungen und Wutausbrüche. Als Antwort auf einige Kommentare unter meinem Kommentar für die Deutsche Welle habe ich selber eine Antwort verfasst. Denn Debatten sind es, die nötig sind, und nicht Pauschalvorwürfe. Hier also meine Antwort (die bei DW nicht mehr veröffentlicht werden konnte, da die Kommentarfunktion nur kurzzeitig offen ist):

“Vielen Dank für die zum großen Teil kritischen Kommentare, auf die ich gerne kurz antworten möchte. Die Angehörigen der Opfer dieser grausamen Tat verdienen unser aller Mitgefühl und denen, die in Stockholm getötet worden sind, gilt es zu gedenken. Das ist bei einer solchen Tat eine Selbstverständlichkeit und anders als manch Kommentator schreibt, meine ich nicht, dass „die Opfer und ihre Familien schnell vergessen werden müssen“. Derartiges steht in meinem Kommentar nicht. Das wird jedem, der diesen wirklich gelesen hat, klar sein.

Was ich in meinem Kommentar hingegen tue, ist auf die gesellschaftlichen Folgen einer derartigen Terrortat zu fokussieren. Das heißt ganz und gar nicht, die schrecklichen Folgen für die Familien in Abrede zu stellen. Dass manch ein Leser es so gelesen hat, gibt mir zu denken, manchmal kommt man nich umhin zu erwägen, ob es Leser gibt, die aus einem Text nur das herauslesen, dass sie lesen möchten. Für eine Familie ist es grausam, einen Angehörigen durch eine derartige Terrortat zu verlieren, diesen gilt unser Mitgefühl.

Im Text erwähne ich auch andere Taten und Unfälle, die in Teilen dem aktuellen Attentat ähneln. Immer wieder wird einem bei Vergleichen der Vorwurf gemacht, gleichzusetzen. Doch vergleichen und gleichsetzen sind verschiedene Dinge. Von daher wird in diesem Text Terror nicht mit einem Unfall gleichgesetzt. Verglichen werden kann, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten. Das mag manchmal schwieriger sein als einfach gleichzusetzen, doch es sind die differenzierten Betrachtungen, die Diskussionen ermöglichen, die Politik und Gesellschaft weiterbringen können. Wer die Terrorgefahr überhöht und andere Risiken verdrängt (so sind alleine im Januar auf Deutschlands Straßen 234 Menschen ums Leben gekommen – Tendenz glücklicherweise fallend), hat einen großen Wunsch der Terroristen womöglich schon erfüllt: panisch und irrational zu reagieren.

Zuletzt noch kurz zum Zitat des israelischen Historikers Yuval Noah Harari. Es handelt sich selbstverständlich um eine Art bildhaften Vergleich. Ihm geht es explizit darum, was derartiger Terror (die Fliege) mit Europa (der Porzellanladen) macht. Auch Harari spricht also von gesellschaftlichen Auswirkungen und nur weil er die schrecklichen Folgen für die einzelnen Familien nicht erwähnt, negiert er diese noch lange nicht. Es geht auch ihm um eine Betrachtung der möglichen gesellschaftlichen Bedrohung. Das gesamte Interview mit ihm ist im Spiegel 12/2017 erschienen und auch online zu lesen (derzeit jedoch nur gegen Bezahlung). Dass Terrorismus (die Fliege) bekämpft werden sollte, dafür würde sich sicherlich auch Harari aussprechen.

Dass Terror durch geschlossene Grenzen nicht verhindert wird, zeigen Beispiele der letzten Jahrzehnte wie NSU und RAF. Und: Nein, andere (rechts- wie linksxtremistische) Terrortaten zu erwähnen, ist weder Gleichsetzung noch Verharmlosung islamistischen Terrors, sondern lediglich ein differenzierter Beitrag zur Debatte.”

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Dass Aarhus zur europäischen Kulturhauptstadt 2017 in Dänemark ernannt wurde, hat in Norddeutschland viele enttäuscht. Schließlich hatte sich Konkurrent Sonderburg mit Flensburg beworben und hätte so – obwohl noch gar nicht wieder an der Reihe – auch Deutschland zu ein wenig europäische Kulturhauptstadt verholfen.

Theater in der Kulturhauptstadt Aarhus (Foto: Bomsdorf)

Nun also Aarhus und auch das hat für Norddeutschland seinen Reiz. Schließlich ist es von Hamburg in nur ein paar Stunden zu erreichen. Zudem wird ein großer Teil Dänemarks mit einbezogen.

Zu einer Zeit, wo immer mehr von abgehängten Randgebieten die Rede ist, setzt Dänemark auf die weniger bekannten Ortschaften und versucht Gäste dorthin zu locken und den Einheimischen etwas zu bieten.

Die bildende Kunst nimmt einen ziemlich großen Raum ein. Internationale Zugpferde wie Olafur Eliasson (darf in Dänemark, wo er aufgewachsen ist, eigentlich nie fehlen), Barbara Kruger und Thomas Hirschhorn werden mit weniger bekannten Namen kombiniert.

Gleich zu Anfang, ab 21. Januar, wird Signe Klejs für „Hesitation of lights“ eine zentrale Brücke in Aarhus in wechselndes Licht tauchen. Sie bezieht sich auf den dänischen Astronomen Ole Rømer, der herausfand, das Licht sich bewegt. Viele Besucher werden aber wohl eher an Eliassons bunte begehbare Installation auf dem Dach des nahen Museums Aros denken.

Randers wird mit seinem Gaia Museum für Outsider Art einbezogen und in Silkeborg eröffnet die Osloer Schau, die Asger Jorn und Edvard Munch zusammenbringt.

In Herning, nicht weit von der bei Surfern und Familien aus Deutschland so beliebten dänischen Nordsee wird die diesjährige Ausgabe der „Socle du Monde Biennale“ ins Programm einbezogen.

Auch das Dänemark fernab der Großstadt Aarhus wird mit ins Programm aufgenommen. (Foto: Bomsdorf)

Das dortige Kuratorenteam ist ganz anderen Biennalen würdig, so gehört dazu auch Daniel Birnbaum, früherer Venedig Biennale Kurator und jetzt Direktor des Moderna Museet in Stockholm. Die Biennale in Herning ist – der Titel lässt es erahnen – dem italienischen, aber etliche Jahre in Dänemark lebenden Piero Manzoni gewidmet. Der hat einst in Herning einen Sockel aufgestellt auf der die ganze Erdkugel ruhen soll. Im kommenden Jahr wird die Ausstellung sich dem Thema „Scheiße und Körper“ widmen. Das steht zwar so nicht offiziell im Programm, so fasste es im Gespräch in Aarhus aber eine Mitarbeiterin mit der vielen Dänen so üblichen bodenständigen Offenheit zusammen.

Wer die Liste der beteiligte Künstler anschaut, kann sich schon denken, warum sie die Thematik so zusammengefasst wird. Wim Delvoye wird sein künstliches Verdauungssystem „Cloaca“ zeigen und Pierre Manzonis „Merda d’artista“ gehört ohnehin zum örtlichen Museum.

Im Jorn Museum in Silkeborg wird ab Mitte Februar die Schau “Jorn + Munch” aus dem Osloer Munch Museum gastieren (zum Konzept der Ausstellungsserie mehr in meinem Artikel für The Wall Street Journal zur Ausstellung Melgaard + Munch).

Natürlich ist auch der in Dänemark aufgewachsene und in Berlin arbeitende isländische Künstler Olafur Eliasson mit von der Partie in Aarhus (nicht aber in Herning). Er ist durch seine Mitarbeit am Bühnenbild für das aus New York kommende Ballet „Tree of Codes“ vertreten. Tickets dafür versucht Aarhus 2017 seit Wochen wie ein Circus unter die Leute zu bringen, indem behauptet wird, es sei nun aber wirklich bald ausverkauft.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Der ältere, sehr ruhige sprechende, aber doch energische Herr, der mir vor etwas mehr als fünf Jahren in Breslau für eine gute Stunde zum Gespräch gegenübersaß, war mit Sicherheit einer der beeindruckendsten Interviewpartner, die ich je gehabt habe. Natürlich, weil er so klug war, aber nicht nur deshalb, sondern auch wegen seiner Milde und Nachdenklichkeit, wird mir Zygmunt Bauman und wird mir das Gespräch sicher auf ewig in Erinnerung bleiben. Dass die manchmal so vertrackte Autokorrektur des Computers aus seinem Nachnamen gerade Batman machen wollte, passt da. Die Künstlerin Shirin Neshat, die norwegische Königin – das sind zwei weitere Gesprächspartner, die lange nachwirkten.

Batman traf ich am Rande, schon wieder der dubiose Autokorrektur-Fehler. Also: Bauman traf ich während des Europäischen Kulturkongresses in Breslau 2011 (hier der Link zu seinem Abschlussvortrag). Ob Polen heute noch so eine Veranstaltung machen würde? Ich weiß es nicht. Baumans Wunsch von damals jedenfalls ist weiterhin aktuell: Zerschneiden wir den Gordischen Knoten, sagte er mir für das Interview in Die Welt:

“Der Konflikt zwischen Israel und Palästina ist ein gordischer Knoten. Er kann nicht gelockert werden. Wenn er zusammenbleibt, wird er nur fester. Wie Alexander der Große uns gelehrt hat, kann er nur durch Zerschlagen gelöst werden. Es ist ohne Frage sehr riskant, Palästina die Unabhängigkeit zu erlauben, denn das wird auf die eine oder andere Art zu einer neuen Front führen. Aber ich denke, das Risiko einer weiteren Verweigerung der Unabhängigkeit ist größer. Der israelisch-palästinensische Konflikt ist geprägt von lebhafter Feindschaft, vom Unwillen, miteinander zu sprechen, Kompromisse einzugehen und so weiter. Wenn die aktuelle Situation beibehalten wird, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer Eskalation.

Die Welt: Sie meinen, den Palästinensern Eigenständigkeit zuzusagen, würde den gordischen Knoten durchschlagen?

Zygmunt Bauman: Lasst es uns versuchen und den Palästinensern eine Stimme geben. Auch aus israelischer Sicht sollte es die bessere Lösung sein, denn zumindest haben die Palästinenser dann eine Wahl. Was sie dann machen, wird ihre Entscheidung als Staat sein. Sie werden dafür verantwortlich sein, was sie tun. Das sind sie jetzt nicht, denn sie sagen: ‘Wir sind besetzt, wir können nichts tun.’ Es geht hier nicht nur darum, palästinensische Wünsche zufriedenzustellen, sondern den Konflikt zu lösen. ”

Heute ist Zygmunt Bauman verstorben, der Konflikt aber dauert weiter an, ja, hat sich sogar verschärft. Auch seine Hoffnung für und seine Aufforderung an Europa, so richtig die Analyse natürlich ist, ist heute – Anfang 2017 – der Realisierung nicht näher gekommen:

“Der einzige Bereich, in dem Europa der Welt wirklich etwas bieten kann, ist die Kultur. Das meine ich in einem anthropologischen Sinne. Vielleicht sollte man besser von einer europäischen Zivilisation sprechen. Europa hat die schwere Kunst gelernt, jahrhundertealte Konflikte, Vorurteile und Feindschaften hinter sich zu lassen.”

Dieses Jahr, wo in Frankreich und in Deutschland gewählt wurde, auch nochmal Baumans Hinweis auf die zwei zentralen europäischen Akteure und ihre gemeinsame schreckliche Historie sowie positive Gegenwart:

“Europa kann dem Rest der Welt und vor allem dem Nahen Osten etwas bieten. Schauen Sie sich Frankreich und Deutschland an, heutzutage lieben diese Länder sich. Es ist also machbar und kein Wunder.”

Das ganze Interview erschien im September 2011 im Feuilleton von Die Welt und ist heut so lesenswert wie damals. Hier nochmal der Link zum Interview in Die Welt.

Noch ein letzter Ausschnitt, der ein wenig Vorlauf braucht und in dem Bauman so souverän mit möglichen Zuspitzungen von Journalistenkollegen umgeht, wie es häufiger sein sollte:

“Die Welt: Kürzlich haben Sie der polnischen Zeitung “Polityka” ein Interview gegeben, das auch in Deutschland Reaktionen hervorrief. Es geht vor allem um eine Passage. Da ich nur aus einer Übersetzung zitieren kann, korrigieren Sie mich bitte gegebenenfalls. Sie sagten, dass die von Israel erbaute Mauer …

Zygmunt Bauman: Da gab es eine Verzerrung. Ich wollte darauf hinaus, dass die Erinnerung an das Getto tief im jüdischen Bewusstsein ist. Ich überlegte, ob es den Regierenden in Israel in den Sinn gekommen wäre, eine Mauer zu bauen, wenn es dieses Trauma nicht gäbe. Immerhin haben Ihre Landsleute, die Deutschen, ihre Unannehmlichkeiten gelöst, indem sie eine Mauer gebaut haben und sich abgrenzten. Das Gleiche wurde von den Israelis mit der palästinensischen Mauer getan. Ich habe nicht impliziert, dass hinter der Mauer wie im Falle von Warschau Massenmord stattfindet. Die Israelis stellten fest: Hier sind Leute, mit denen wollen wir nicht kommunizieren, von denen wollen wir uns abgrenzen. Da kamen sie auf die Idee, eine Mauer zu bauen.

[…]

Die Welt: Günter Grass hat in einem Interview mit “Ha’aretz” kürzlich von sechs Millionen deutschen Kriegsgefangenen gesprochen, die in Russland ermordet worden seien. Das ist ihm zum Vorwurf gemacht worden.

Zygmunt Bauman: Ich habe davon gehört, aber das Gespräch nicht gelesen. Meine Worte sind verzerrt worden, also denke ich, da hat auch jemand seine Worte verzerrt. Solange ich es nicht von ihm gehört habe, möchte ich mich nicht dazu äußern. In jedem Fall stimmt es, dass der Krieg unglaublich unmenschlich ist. Das habe ich auch im Interview mit “Polityka” klargemacht, aber es ging dann leider unter: Ich bin besorgt über die moralische Verwüstung, die die Besetzung Palästinas bei den Israelis anrichtet, besonders bei Jüngeren, die direkt als Teil einer Besatzungsmacht geboren werden. Krieg ist für beide Seiten zerstörerisch, es gibt keine Sieger. Wer angefangen hat, ist eine andere Frage, aber sobald der Krieg einmal begonnen worden ist, gibt es auf beiden Seiten Opfer.

Die Welt: Eine solche Aussage heißt aber nicht, die Singularität des Holocaust infrage zu stellen?

Zygmunt Bauman: Nein. Der Holocaust war eine organisierte, bürokratische Operation mit klarem Zweck. Es waren keine spontanen Tötungen, es war organisiert und geschah über Jahre hinweg. Das Ziel war eines, das den Sowjets mit den deutschen Kriegsgefangenen nicht in den Sinn kam: die Vernichtung einer ganzen Nation und nicht nur des Militärs. Ich habe Günter Grass nicht gelesen, aber nehme nicht an, dass er eine Gleichsetzung im Sinn hatte. Vermutlich meinte er: ‘Ja, wir sind schuld am Holocaust, aber viele von uns sind auch ermordet worden’, und das stimmt. Es gibt bei einem Krieg nicht die Möglichkeit, dass eine Seite ohne Verluste bleibt. Deshalb muss Krieg ein für allemal beendet werden. Das ist genau das, was Europa dem Rest der Welt bieten kann.”

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Katrin Jakobsdóttir, damals isländische Kultusministerin, im Interview mit think:act

Zwei Frauen dürften in Island nach der gestrigen Parlamentswahl künftig eine stärkere Rolle spielen: die Piratin Birgitta Jónsdóttir und die Linksgrüne Katrín Jakobsdóttir. Erstere hat zwar bisher vor allem im Ausland mehr Medienaufmerksamkeit genossen, doch letztere steht der Partei mit den zweitmeisten Stimmen vor (hier Links zu meinem Vorbericht zur Wahl am 29.10.) und hat bereits Regierungserfahrung. Jakobsdóttir hat also bessere Aussichten in einer neuen Koalition links der Mitte Regierungschefin zu werden. Vor einiger Zeit hatten die Piraten zudem gesagt, dass sie selbst wenn sie der größere Koalitionspartner sind, lieber eine Linksgrüne Premierministerin hätten.

Grund genug, sich Jakobsdóttir einmal genauer zu widmen. Ich habe sie mehrfach in Island und andernorts getroffen und publiziere hier gerne die deutschsprachige Version eines Interviews, das ich im Herbst 2012 am Rande der Buchmesse in Göteborg mit ihr für think:act, das Magazin von Roland Berger, führte.

„Was wir jetzt in Island erleben, ist die positive Seite der Krise“

Clemens Bomsdorf: Die europäische Banken- und Finanzkrise begann in Island. Nach dem Kollaps der isländischen Wirtschaft folgte der Einbruch in Europa. Solche Krisen kennen wir aus Filmen und Büchern, aber nicht aus dem echten Leben. Wo sehen Sie als Literaturwissenschaftlerin, die die isländische Wirtschaftskrise hautnah miterlebt hat, die Unterschiede zwischen Fiktion und Realität?

Katrín Jakobsdóttir: In der Literatur haben Krisen etwas Romantisches. Doch die Krise in Island war überhaupt nicht romantisch. Es kam alles sehr plötzlich: Wir waren vielleicht das erste Land, das abstürzte. Wir hatten dieses riesige Bankensystem, zwölfmal so groß wie unser BIP, und es brach einfach zusammen. Die Krise war in Island sehr ernst. Jetzt sehen wir die Gegenwart und die Zukunft positiver. Vielleicht werden uns diese Ereignisse eines Tages wie ein Roman vorkommen.

CB: Kurz bevor die isländischen Banken nach dem Crash nationalisiert wurden, schloss der damalige Premierminister Geir Haarde eine Ansprache mit „Gott rette Island“. Das klang wie ein Stoßgebet. Was dachten Sie, als Sie diese Worte hörten?

Katrín Jakobsdóttir, damals isländische Kultusministerin, im Interview mit think:act

KJ: Wir waren alle sehr überrascht. Natürlich hatten sich die Geschehnisse abgezeichnet. Meine Partei hatte schon einige Zeit Schwächen des Finanzsystems aufgezeigt. Doch niemand hatte mit diesen Worten gerechnet. Dieser Moment fühlte sich surreal an, wie aus einem Film. Island hat nur knapp über 300.000 Einwohner, und wir alle erlebten diesen Moment. Alle sahen die Rede – selbst Isländer im Ausland, die sich noch als Teil unserer winzigen Nation fühlten. Jeder weiß noch, wo er war, als er diese Worte hörte.

CB: Würden Sie jetzt, vier Jahre später, sagen, dass Gott Island tatsächlich gerettet hat? Was ist mit dem Land und seinen Menschen seitdem passiert?

KJ: [lacht] Nun, wir sind immer noch da. Vielleicht hat sich das isländische Volk seitdem nicht sehr verändert. Vieles, was Island ausmacht, seine Menschen und die Gesellschaft, gibt es immer noch. Ich weiß nicht, ob Gott Island gerettet hat, aber die Dinge haben sich definitiv nicht ganz so schlecht entwickelt wie erwartet.

CB: Ihre Partei ist schon immer dagegen, dass Island der EU beitritt. Trotz aller Probleme in der Euro-Zone – hätten eine Mitgliedschaft und eine gemeinsame Währung nicht geholfen, die isländische Krise zu verhindern?

KJ: Als Politikerin weiß ich, dass man keine hypothetischen Fragen beantworten sollte! Doch die beste Antwort auf diese Frage ist wahrscheinlich Irland. Leider gab es in Irland trotz seiner Mitgliedschaft eine ähnliche Krise wie bei uns. Beide Länder hatten gemeinsam, dass sie in den letzten zwei Jahrzehnten neoliberale Politiken umgesetzt hatten. Meines Erachtens ist das der Hauptgrund für die Krise.

CB: Als die Krise ausbrach, gab es in Island Demonstrationen, die aber im Vergleich zu denen in Spanien und Griechenland kleiner und gewaltlos waren. Warum reagieren Isländer so anders als Südeuropäer?

KJ: Wenn man bedenkt, wie wenig Einwohner Island hat, dann waren die Demonstrationen gar nicht so klein. Sie zogen 15-20.000 Menschen an, also 5-7 % unserer Bevölkerung – das entspräche in Spanien 3 Millionen Menschen und 700.000 in Griechenland. In meinem Land haben Proteste keine lange Tradition. Die einzigen richtigen Demonstrationen, die es vor der Krise gegeben hatte, fanden 1949 statt, als Island der NATO beitrat.

CB: Versuchen die Isländer – statt sich zu beschweren oder zu demonstrieren – lieber, mit den Dingen klarzukommen und das zu verändern, was sie können?

KJ: Da ist vielleicht was dran. Isländer arbeiten gern an den Dingen, statt nur gegen sie zu protestieren. In der Krise ist viel Positives passiert. Ich denke da an die Nationalversammlung, wo 1.800 zufällig ausgewählte Isländer in einem Stadion zusammenkamen und über die Werte für unsere Zukunft diskutierten. So steht z. B. Vertrauen hoch im Kurs.

CB: Oft heißt es, Island könne man aufgrund seiner Größe nicht mit anderen Ländern vergleichen. Stimmt das wirklich, oder ist das nur eine Ausrede, um eine Politik wie in Island nirgendwo anders umzusetzen?

KJ: Natürlich ist es ein kleines Land, und das hilft, wenn es um demokratische Teilhabe geht. Was wir jetzt in Island erleben, ist die positive Seite der Krise. Die Menschen sind sich ihrer Rollen und Möglichkeiten besser bewusst. Das ist die wichtigste Lektion, die uns die Krise erteilt hat: Dass wir alle für unsere Gesellschaft verantwortlich sind. Jeder kann etwas tun. Ich glaube, das gilt auch für größere Länder, obwohl manche Dinge in kleineren Ländern wahrscheinlich schneller gehen.

CB: Ihre politische Karriere ist durch die Krise erst richtig in Schwung gekommen. Die Neuwahlen brachten Ihre Partei in die Regierung. Wie hat die Krise Sie noch beeinflusst? Ohne zu persönlich zu werden: Hat sich die Krise auf Ihr Konto ausgewirkt?

KJ: Fast jeder in Island war von der Krise betroffen. Als der Crash kam, sanken die Hauspreise dramatisch, und die Hypothekenrückzahlungen stiegen, da sie inflations- oder an ausländische Währungen gebunden waren. Eine Freundin meinte neulich, es sei komisch, dass ich als Regierungsmitglied denselben Ärger mit meinen Hypothekenzahlungen habe wie sie. Aber das gilt für viele isländische Politiker. Dadurch können wir die Probleme der Isländer besser verstehen. Wie wir in Island sagen: Wir bzw. die meisten von uns sitzen in derselben Suppenschüssel.

CB: Welche politischen Entscheidungen haben Ihr Ministerium und andere getroffen, um die Krise zu bewältigen?

KJ: Wir mussten drastische Haushaltskürzungen vornehmen. Wir zahlen jetzt große Summen, um unsere Schulden zu tilgen. Wir wollten das Gesundheitssystem, die Schulen und das Wohlfahrtssystem verschonen. Doch wir haben auch dort gekürzt – bis zu 10 % in drei Jahren. Die öffentlichen Ausgaben in anderen Bereichen wurden in drei Jahren um 20 % gekürzt. In meinem Ministerium haben wir bei staatlichen Einrichtungen wie Museen und Bibliotheken gekürzt. Für mich war es wichtig, die Schulen zu verschonen, nicht nur als Bildungsstätten, sondern weil dort Menschen zusammenkommen. Wenn man seinen Job verliert, ist es wichtig, nicht allein zu sein. Durch den Ausbruch der Krise haben die Menschen das Vertrauen in das Finanzsystem und die Politiker verloren, aber sie glaubten immer noch an das Bildungssystem. Alle, ganz gleich welcher Herkunft, gehen zur Schule. Bildung ist kostenlos, und Schulen schaffen demokratisches Bewusstsein und Gleichheit.

CB: Island hat vom Internationalen Währungsfond (IWF), der von einigen für seine neoliberale Politik kritisiert wird, einen Kredit bekommen. Es heißt, die von Ihrer Regierung ergriffenen Maßnahmen entsprächen nicht den vom IWF in der Regel geforderten Reformen. Stimmt das?

KJ: Nun, wir sind noch nicht mit allen Maßnahmen fertig. Aber alles in allem haben Sie Recht. Die Beantragung des IWF-Kredits war m. E. ein verzweifelter Akt. Ich hatte gesehen, was der IWF von afrikanischen Ländern verlangt – drastische Haushaltskürzungen, Privatisierung etc. Wir haben Haushaltskürzungen vorgenommen, aber wir haben nicht viel von dem umgesetzt, was der IWF i.d.R. empfiehlt. Privatisierung stand nach der Krise nicht auf dem Plan, nur vorher, als wir eine rechte Regierung hatten. Aber die Menschen stehen diesem Prozess mittlerweile kritisch gegenüber, da sie merken, dass sie weniger Macht haben, wenn man Dienstleistungen privatisiert, und dass Abgeordnete nichts mehr zu sagen haben. Ich denke, Island hat die Krise ganz gut überstanden.

CB: Island hat Kapitalkontrollen eingeführt, um die Wirtschaft besser zu lenken. Momentan sind die Wechselkurse künstlich. Es sieht aus, als gehe es Island relativ gut. Aber ist das nicht eine weitere Blase – eine, die platzen könnte, wenn die Kapitalkontrollen gelockert werden?

KJ: Die Lockerung der Kontrollen wird sich auf jeden Fall auswirken. Wie das aussehen sollte, darüber gehen die Meinungen auseinander. Eine sehr schnelle Lockerung, wie sie einige wollen, würde der Wirtschaft definitiv einen Schlag versetzen. Die jetzige Regierung findet, man solle die Dinge langsam angehen.

CB: Um zur Literatur zurückzukommen: Bücher fordern manchmal unsere Ansichten und Gedanken heraus, indem sie uns neue Dinge erleben lassen. Die Isländer lesen mehr als andere Nationen. Hat ihnen die Literatur durch die Krise geholfen?

KJ: Ich glaube, schon. Isländische Autoren haben die Krise als Hintergrund für ihre Bücher genommen. Ich habe meine Magisterarbeit über isländische Kriminalliteratur geschrieben: Viele Krimis aus den Jahren 2008 und 2009 handeln von unehrlichen Bankern oder Politikern, die ermordet wurden. Also ja, ich glaube, wir haben die Literatur – Kriminalromane, aber auch ernstere Stoffe – therapeutisch genutzt.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Auf dem Flughafen (fernab sowohl von Panama als auch von Island) sitzend, wird dies nur ein kurzer Blog-Post vor allem mit Hinweisen zu meinen Artikeln in Die Zeit online und Das Parlament.

Auf Island wird es sich nach dem kommenden Wochenende (Samstag, 29.10.) zeigen, wie es weitergeht. Nachdem das offshore-Konto seiner Frau (hier dazu mein Text für Zeit online) den Premier Sigmundur David Gunnlaugsson von der Fortschrittspartei im April zu Fall gebracht hat, steht der andere – und kaum weniger skandalöse – Koalitionspartner Unabhängigkeitspartei in Umfragen erstaunlich gut da. Doch zu einer Neuauflage der konservativen Zweierregierung dürfte es kaum reichen.

Also Zeit für die Opposition, die erheblich EU freundlicher ist. Oder es wird die neue liberal-konservative Partei “Reform” mit ins Bündnis aufgenommen. Auch das geht kaum, ohne wieder mit der EU über einen möglichen Beitritt zu sprechen. So ist unabhängig vom Wahlausgang die isländische EU-Annäherung ziemlich wahrscheinlich. Dazu und dazu wieso die Piratenpartei auf Island anders als in Deutschland und Schweden weiter gut da steht, mehr in meinem heutigen Artikel für Das Parlament, den es hier online zu lesen gibt.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Gestern ging die Weltreporter-Jahreskonferenz in Raiding, Österreich, zu Ende. Drei Tage tagten Weltreporter aus allen Kontinenten. Zur öffentlichen Diskussion am Samstag hatten wir neben Weltreportern wie Kilian Kirchgessner, Prag, und Karim El-Gawhary, Kairo auch Hasnain Kasim vom Spiegel zur Diskussion geladen. Ganz aktuell hier schon einmal ein Link zu dem Beitrag den das österreichische Fernsehen ORF zur Veranstaltung brachte [NB: Ab Ende Juli vermutlich nur noch hier bei YouTube zu sehen.].

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Er sieht sich bereits als nächster Ministerpräsident der Niederlande. Um die Grenzen hermetisch zu schliessen, den Bau von Moscheen samt Koran zu verbieten und mit einem Referendum dafür zu sorgen, dass dem Brexit möglichst schnell ein Nexit folgt: Geert Wilders, 52 Jahre alt, erklärter Feind von Islam und Europa.

“Jetzt sind wir an der Reihe!” frohlockte der blondierte Populist nach dem Brexit. Schon seit Jahren warnt Wilders ebenso unermüdlich wie erfolgreich vor einem Asyltsunami, schimpft über die Milliarden, die an Brüssel verschwendet werden, und plädiert auf einen Nexit.

Im europäischen Parlament hat er genügend Bündnispartner für eine eigene Fraktion gefunden. Im Sommer 2014 präsentierte er sie zusammen mit Marine LePen vom Front National erstmals den anderen Abgeordneten. Er sprach von einem neuen D-Day, “einem Befreiungstag für Europa – von Europa”.

Auf nationaler Ebene musste Wilders bei den letzten Wahlen ein paar Niederlagen einstecken. Aber dank sei Flüchtlings- und Europakrise liegt er in den Umfragen nun so weit vorne wie nie zuvor in seiner Karriere: Seine “Partei für die Freiheit” PVV könnte bei den nächsten Parlamentswahlen im März 2017 stärkste Fraktion werden und die Zahl ihrer Sitze fast verdreifachen auf 36 der insgesamt 150 Mandate.

Dabei ist sie innerlich zerissen und keine richtige Partei, denn sie hat nur ein einziges Mitglied: Wilders. In Deutschland würde die PVV nicht zu Wahlen zugelassen, die niederländischen Gesetze sind weniger streng. Auf diese Weise will Wilders die Kontrolle und alles fest im Griff behalten. Auf staatliche Zuschüsse muss er verzichten; wie sich die PVV finanziert, ist nicht transparent.

Aber selbst wenn Wilders 2017 tatsächlich der neue Ministerpräsident der Niederlande werden sollte: Von einem Nexit ist er weit entfernt. Zwar tendieren einer jüngsten Umfrage zufolge 48 % der Niederländer zu einem EU- Austritt. Aber dazu bräuchte Wilders eine Mehrheit im Parlament – und so weit will es bis auf seine PVV keine andere niederländische Partei kommen lassen.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Das Programm des Weltreporter-Forums 2016 in Raiding/Burgenland steht:

Wir freuen uns mit unseren internationalen Gästen auf einen spannenden Sommer-Nachmittag auf dem Land. Und auf Sie!

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Noch nie schien die Welt so instabil und aus den Fugen geraten wie jetzt – zumindest aus europäischer Sicht. Globalisierung, Terror, Kriege und blutige Konflikte. Migranten, Flüchtlinge und Finanzströme: Die Ratlosigkeit ist bei Wählern wie Politikern gleichermaßen groß.

Transparenz herzustellen und Zusammenhänge aufzuweisen gehört zu den Hauptaufgaben von Journalisten im Allgemeinen und Auslandskorrespondenten im Besonderen. Denn sie sind die Experten vor Ort, sie erleben die Wirklichkeit jenseits der Grenzen hautnah. Lösen lassen sich die Probleme der Welt an einem Nachmittag nicht. Aber gemeinsam einen Blick hinter die Kulissen werfen, das können wir:

Beim WELTREPORTER-FORUM am 23. Juli berichten die Weltreporter und ihre Gäste von dem, was in ihren Welten gerade in Bewegung ist.

WELTREPORTER-FORUM

»Welt in Bewegung«

Keynotes, Kurzvorträge im Pecha-Kucha-Format + eine Podiumsdiskussion

mit Alexandra Föderl-Schmid (Chefredakteurin Der Standard), Karim El Gawhary (Weltreporter + ORF-Korrespondent), Hasnain Kazim (Spiegel), Florian Klenk (Chefredakteur Falter), Wieland Schneider (stellv. Auslandschef Die Presse), Cornelia Vospernik (Moderatorin ORF), Autor & Bruno-Kreisky-Preisträger Najem Wali & Weltreportern von allen Kontinenten

Samstag, 23. Juli 2016

14:00 – 18.30 Uhr

Franz Liszt-Konzerthaus

A-7321 Raiding

Eintritt frei

ANFAHRT:

Für Interessenten steht ein Bus-Service von Wien nach Raiding zur Verfügung:

Abfahrt Wien am Karlsplatz am 23. Juli ist um 12:00 hinter dem Musikverein, Bösendorferstr. 12

Abfahrt Raiding zurück nach Wien um 20:00.

Kosten: 12 Euro

Anmeldung unter raiding@weltreporter.net

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Historisch. An Tagen wie diesen fällt dieses Wort recht häufig. Nicht nur François Hollande sagt es in seiner Auftaktrede, um auf die Bedeutung des UN-Klimagipfels hinzuweisen. „Es geht um die Zukunft des Planeten, um die Zukunft des Lebens“, sagt Frankreichs Präsident. (Und ein klein wenig geht es auch um seine Zukunft, denn ein Erfolg dieser Mega-Konferenz könnte seine Umfragewerte verbessern helfen – 2017 ist bereits Präsidentschaftswahl.)

Aber auch ein COP-21-Besucher aus Paris sagt am Morgen im Pendelbus zum Gipfel-Gelände beim Blick auf die benachbarte Autobahn: „An einem Montagmorgen eine leere Autobahn bei Paris – das ist historisch.“ Tatsächlich wurde die A1 gesperrt, um die Sicherheit der anreisenden 151 Staats- und Regierungschefs zu gewährleisten. Eine Autobahn also nur für die VIPs. Nur ein Fahrzeug der Gendarmerie steht einsam und allein auf der Abfahrtsspur.

Paris ist im doppelten Ausnahmezustand. Zum einen hat die Regierung nach den Terroranschlägen am 13. November den Ausnahmezustand für drei Monate ausgerufen. Zu Beginn der Konferenz gedenken die Staatschefs den Opfern mit einer Schweigeminute. Gleichzeitig ist Paris an diesem Montag in einem Verkehrs-Ausnahmezustand. Die Pariser sollten auf das Auto verzichten an dem Tag, hieß es, am besten sogar zu Hause arbeiten.

Die Konferenz findet genau gesagt gar nicht in Paris statt, sondern in einer Vorstadt im Norden: Le Bourget ist bekannt für seinen bereits 100 Jahre alten Flugplatz (vor allem Geschäftsflugverkehr) und sein Messegelände, wo alle zwei Jahre die Pariser Luftfahrtschau stattfindet. Von hier aus sind es noch 20 Kilometer bis zum Hauptstadt-Flughafen Charles-de-Gaulle, das Stade de France ist gleich nebenan. An jeder Straßenkreuzung dieses kleinen tristen Vorort-Städtchens stehen nun Polizisten. 2800 Beamte schützen die Konferenz-Festung rund um das Messegelände. In den großen Messehallen ist aber die eigene UN-Polizei für die Sicherheit zuständig. „Ein großer Teil von uns kommt aus New York“, sagt der UN-Sicherheitsmann im blauen UN-Kostüm.

Vor den Toren von Paris sollen sich die über 40 000 Konferenzteilnehmer trotzdem wie mitten in Paris fühlen. Die Plenarsäle heißen hier „Seine“ oder „Loire“. Eine Allee zwischen den Hallen hat den Namen „Champs-Elysées“. Am Ende steht ein kleiner Eiffelturm, zusammengebaut aus roten Metallstühlen.

Der Gipfel habe von Anfang an ein großes Problem, sagt ein Experte am ersten Tag: nämlich die riesigen Erwartungen, die in den Auftakt-Reden erneut geschürt werden. Als ob hier in Paris die Welt gerettet werden könnte mit dem Vertrag, der nach zwei Wochen verabschiedet werden soll. So einen Wunder-Vertrag werde es nicht geben. Aber vermutlich einen wichtigen, großen Schritt auf dem weiterhin schweren, langen Weg im Kampf gegen die Erderwärmung.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Eine internetaffine Überschrift für die dänische Selfie-Queen… Der UNHCR ist seit Monaten wieder einmal eine vielzitierte Institution, schließlich ist es jene UN-Einrichtung, die sich um die Flüchtlinge dieser Welt kümmert. Und die chronisch unterfinanziert ist, was mit zu den vielen syrischen Flüchtlingen beitrug wie Thomas Gutschker vor kurzem in der FAZ schrieb. Demnächst tritt der derzeitige UN Flüchtlingshochkommissar Antonio Guterres ab und von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt wird hinter den Kulissen bereits ein Nachfolger gesucht.

Offizielle dänische Kandidatin ist die ehemalige dänische Premierministerin Helle Thorning-Schmidt. Wegen ihrer strammen Asylpolitik erscheint die auf den ersten Blick wenig geeignet. Doch gerade das könnte ihr helfen gegen den Deutschen Achim Steiner zu gewinnen, schrieb ich kürzlich in Das Parlament.

„Wir haben die Asylregeln drastisch verschärft, als die ersten in 12 Jahren,“ sagte Helle Thorning-Schmidt im diesjährigen dänischen Wahlkampf. Unter anderem wurde der Familiennachzug erschwert.

Zwar verlor sie die Wahl, wurde aber vor kurzem von ihrem Nachfolger im Amt des Premiers als Chefin des UNHCR nominiert. Aus Deutschland kandidiert Achim Steiner, derzeit Chef des UN-Umweltprogramms.

Die strenge dänische Asylpolitik, die nach Thorning-Schmidts Abwahl im Sommer von ihrem Nachfolger weiter verschärft wurde, passt kaum zum UNHCR. Schließlich will der die Rechte von Flüchtlingen sichern und dafür sorgen, dass diese Asyl beantragen und eine sichere neue Heimat finden können. Dänemark hingegen wird vorgeworfen, Probleme auf die Nachbarländer Deutschland und Schweden abzuwälzen. Es gilt deshalb als „Ungarn des Nordens“.

Doch die strikte Haltung könnte Thorning-Schmidts Vorteil werden. Denn die Politiker vieler Länder stehen der dänischen Position näher als der deutschen. Angesichts der zunehmenden Anzahl von Flüchtlingen, die weltweit Sicherheit und eine neue Heimat suchen, sehen sie sich und ihre Länder überfordert. Eine UNHCR-Chefin, die für eine restriktive Flüchtlingspolitik steht, wäre da – so widersprüchlich das auch klingen mag – womöglich gewünscht.

In ihrer Heimat allerdings regt sich Kritik daran, ausgerechnet Thorning-Schmidt zur Flüchtlingskommissarin zu machen. „Ernennt Steiner!“, überschrieb die linksalternative Zeitung Information einen Kommentar. Der deutsche Kandidat sei fachlich besser qualifiziert, hieß es. Und der Publizist Herbert Pundik kritisiert Thorning-Schmidts Asylpolitik als „kleinlich“. Angesichts dessen sei es jetzt allenfalls „opportunistisch“, wenn sie sich nun plötzlich für Flüchtlinge einsetzen werde.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Eigentlich wollte ich an dieser Stelle schon längst über die zum Quasi-Referendum erklärten, katalanischen Wahlen geschrieben haben, aber ich kam bisher nicht dazu, weil ich mit den Nachwehen eines zum Politikum gewordenen Interviews beschäftigt war. Ein ARD-Kollege und ich haben uns am Freitag vor der Wahl mit Oriol Amat, Wirtschaftsprofessor und Nummer 7 der separatistischen Junts pel Si-Liste getroffen. Ursprünglich sollte es um mögliche wirtschaftliche Konsequenzen einer Sezession gehen, das Interview mit dem Experten der Gegenseite war bereits geführt. Aber schon bald sprachen wir von möglichen Szenarien nach einem Regierungswechsel in Spanien. Als ein sehr wahrscheinliches Szenario schien Amat ein Madrider Angebot zu Verhandlungen um ein neues Autonomiestatut. Dass eine solche Offerte von den Katalanen angenommen würde, schien ihm wahrscheinlich. Ich war überrascht: Seit Jahren demonstrieren regelmäßig Hunderttausende für einen „eigenen Staat“, die „In-, Inde-, Independència“-Rufe sind fester Bestandteil der politischen Folklore und in jedem zweiten Interview beschwören Politiker, „es gebe keinen Weg zurück“. Zwei Tage vor der „plebiszitären“ Wahl ein Autonomiestatut als mögliche Lösung zu präsentieren, ist etwa so, als lasse man Sprinter monatelang im Hochland für Olympia trainieren, nur um sie dann zur Bushaltestelle joggen zu lassen. Ich fragte nach. Amat blieb dabei.

Eigentlich wollte ich an dieser Stelle schon längst über die zum Quasi-Referendum erklärten, katalanischen Wahlen geschrieben haben, aber ich kam bisher nicht dazu, weil ich mit den Nachwehen eines zum Politikum gewordenen Interviews beschäftigt war. Ein ARD-Kollege und ich haben uns am Freitag vor der Wahl mit Oriol Amat, Wirtschaftsprofessor und Nummer 7 der separatistischen Junts pel Si-Liste getroffen. Ursprünglich sollte es um mögliche wirtschaftliche Konsequenzen einer Sezession gehen, das Interview mit dem Experten der Gegenseite war bereits geführt. Aber schon bald sprachen wir von möglichen Szenarien nach einem Regierungswechsel in Spanien. Als ein sehr wahrscheinliches Szenario schien Amat ein Madrider Angebot zu Verhandlungen um ein neues Autonomiestatut. Dass eine solche Offerte von den Katalanen angenommen würde, schien ihm wahrscheinlich. Ich war überrascht: Seit Jahren demonstrieren regelmäßig Hunderttausende für einen „eigenen Staat“, die „In-, Inde-, Independència“-Rufe sind fester Bestandteil der politischen Folklore und in jedem zweiten Interview beschwören Politiker, „es gebe keinen Weg zurück“. Zwei Tage vor der „plebiszitären“ Wahl ein Autonomiestatut als mögliche Lösung zu präsentieren, ist etwa so, als lasse man Sprinter monatelang im Hochland für Olympia trainieren, nur um sie dann zur Bushaltestelle joggen zu lassen. Ich fragte nach. Amat blieb dabei.

Was der Wirtschaftsprofessor da sagte, bestätigte, was viele langjährige Korrespondenten vermuten: dass es innerhalb der heterogenen Junts pel Sí-Liste Differenzen über Weg und Ziel gibt, dass der Minimalkonsens nicht Unabhängigkeit um jeden Preis, sondern Verhandlungen mit Madrid und Brüssel sind. Vom Gezerre um Freigabe des Gesamtinterviews (einen Tweet hatte ich unmittelbar nach Interview abgesetzt), vom Druck und den widersprüchlichen Gedanken, die mir dabei durch den Kopf gingen, von der Unterstützung durch die Kollegen vor Ort und vom Círculo de corresponsales, erzähle ich gern mal an anderer Stelle. Samstag Nachmittag packte ich jedenfalls einen Ausschnitt aus dem Interview auf Soundcloud, die Online-Zeitung Eldiario.es brachte die Geschichte, El País, La Vanguardia, Antena 3 und ein halbes Dutzend anderer Medien nahmen das Thema auf, die beiden Unabhängigkeitslisten veröffentlichten Kommuniqués. Natürlich schmeicheln solche 15 Minuten Ruhm dem journalistischen Ego, wesentlicher ist für mich eine andere Erkenntnis: Freie Korrespondenten haben einen Standortvorteil. Wir sind meist lange genug in einem Land, um auch die Zwischentöne einer Debatte zu verstehen. Botschaften und Sender wechseln ihre Mitarbeiter gerne aus, um einen “frischen Blick von außen” zu garantieren oder – weniger nett gesagt – “Verbuschung” zu vermeiden. Aber genau diese Expertise ist unser großes Kapital. Und unverzichtbar, wenn es um Analyse, Interpretation, um Hintergrund geht. Das hoffe ich zumindest.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Es mag nach Dänischer Volkspartei klingen, aber hier gehen die Sozialdemokraten mit strafferen Asylgesetzen auf Wählerjagd. (Foto: Bomsdorf)

Nun ist es doch so gekommen wie es kurz vor der Wahl niemand erwartet hatte: die Dänische Volkspartei ist stärkste Kraft im bürgerlichen Lager geworden und Europa stellt sich schon auf neue Grenzkontrollen, zunehmende dänische Sympathie für britische EU-Kritik und noch mehr Einwanderungskritische Töne aus dem Norden ein.

Zu recht, denn die 21.1% der Stimmen dürfte die DF für eine entsprechende Politik nutzen. Und für an die Sozialdemokraten erinnernde Sozialpolitik. Das nämlich wird im Ausland häufig vergessen. Die DF verbindet Anti-Migrations-Politik mit Plänen den Wohlfahrtsstaat weiter auszubauen (zumindest für die, die dann noch im Land sind).

Allerdings ist noch lange nicht ausgemacht, ob DF auch in die Regierung gehen wird. Derzeit sieht es eher nicht danach aus. Denn in Dänemark ist der Wahlverlierer zum Sieger auserkoren worden. Lars Løkke Rasmussen dürfte Regierungschef werden obwohl seine liberale Partei Venstre das schlechteste Ergebnis seit einem Vierteljahrhundert einfuhr und nur drittstärkste Kraft bei der Wahl am 18. Juni wurde.

Trotz des Wahlerfolgs der DF möchte Parteichef Kristian Thulesen Dahl nämlich nicht Premierminister werden, ja womöglich will er seine Partei nicht einmal in der Regierung haben. „Es bringt nicht immer die stärkste Macht mit sich in den Ministerautos zu sitzen. Wir sind dort, wo der politisch Einfluss am Größten ist und das bedeutet nicht automatisch in der Regierung“, so Thulesen Dahl. In jedem Fall wolle er für Rasmussen als Premier stimmen, so der DF-Chef. Koalitionsgespräche sollen Anfang Juli abgeschlossen sein.

In Dänemark sind Minderheitsregierungen üblich und um nicht im Koalitionspoker zu viele Kernanliegen aufzugeben könnte Thulesen Dahl es vorziehen, Venstre lediglich prinzipiell zu unterstützen. Dann könnte seine Partei in bestimmten Punkten die Gefolgschaft verweigern. „Wenn wir an einer Regierung beteiligt sind, dann sind wir von deren Übereinkunft gebunden. Wenn nicht, dann sind wir frei, stets für unsere Hauptpunkte zu kämpfen“, so Thulesen Dahl.

Damit räumt er ein, dass er wenig davon hält Kompromisse zu suchen. Dabei macht das doch eigentlich Politik aus. Lieber möchte der DF-Chef weiterhin die Möglichkeit haben Oppositionspolitik betreiben zu können und nicht beweisen zu müssen, seine Ideen auch wirklich umsetzen zu können. Wenn seine Rechnung aufgeht, dann bringt dass seiner Partei in Zukunft noch mehr Stimmen.

Analysen zum Thema von mir in der heutigen Schweizer Sonntagszeitung (hier gegen Bezahlung), beim Sender SRF (leider nicht online verfügbar) und in Das Parlament.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

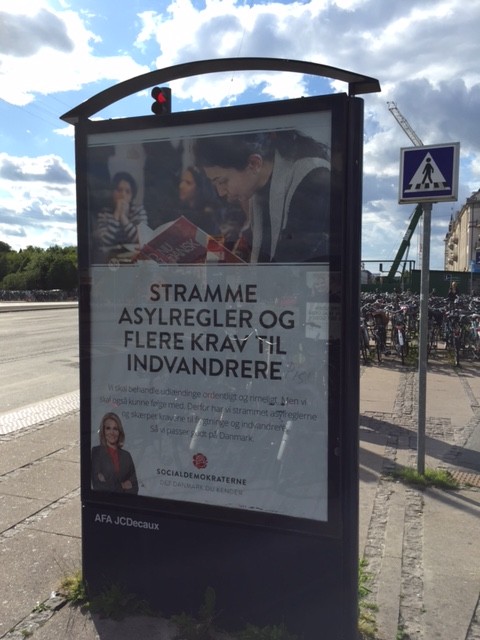

Wärmt Paris? Oder bringt einen die Stadt eher zum Frösteln? Das fragte sich unser Paris-Weltreporter Michael Neubauer, als er morgens an der Metro einmal eine Pariserin mit einem Strickpulli gesehen hat, auf dem eine Wärmflasche abgebildet war. Sein jetzt erschienener „Fettnäpfchenführer“ über Frankreichs Hauptstadt erzählt viel darüber, wie die Pariser ticken. In der Métro, im Restaurant, in ihrer Freizeit, am Nationalfeiertag oder an Silvester. Er liefert Geschichten über Mentalitätsunterschiede, warnt vor der Andouillette und spricht mit einem Liftboy auf dem Eiffelturm über diesen Sehnsuchtsort. Es gibt eine Anleitung zum Glücklichsein im Restaurant, Ausgeh- und Spartipps, Informationen über das Hochhaustrauma der Pariser und über die Rettung des Qualitätsbaguettes. Für nach Paris Ausgewanderte dient der Reiseknigge auch als Ratgeber bei Heimweh – mit Adressen, wo man an Schwarzwälder Kirschtorte und Oktoberfestfähnchen rankommt.

Wärmt Paris? Oder bringt einen die Stadt eher zum Frösteln? Das fragte sich unser Paris-Weltreporter Michael Neubauer, als er morgens an der Metro einmal eine Pariserin mit einem Strickpulli gesehen hat, auf dem eine Wärmflasche abgebildet war. Sein jetzt erschienener „Fettnäpfchenführer“ über Frankreichs Hauptstadt erzählt viel darüber, wie die Pariser ticken. In der Métro, im Restaurant, in ihrer Freizeit, am Nationalfeiertag oder an Silvester. Er liefert Geschichten über Mentalitätsunterschiede, warnt vor der Andouillette und spricht mit einem Liftboy auf dem Eiffelturm über diesen Sehnsuchtsort. Es gibt eine Anleitung zum Glücklichsein im Restaurant, Ausgeh- und Spartipps, Informationen über das Hochhaustrauma der Pariser und über die Rettung des Qualitätsbaguettes. Für nach Paris Ausgewanderte dient der Reiseknigge auch als Ratgeber bei Heimweh – mit Adressen, wo man an Schwarzwälder Kirschtorte und Oktoberfestfähnchen rankommt.

Fettnäpfchenführer Paris. Ein Reiseknigge für die Stadt unterm Eiffelturm. Conbook Verlag, 352 Seiten.

http://www.conbook-verlag.de/buecher/fettnaepfchenfuehrer-paris/

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Magrethe Vestager? Nie gehört! Das dürfte bis vor kurzem außerhalb Dänemarks das Standard-Frage-Antwort-Spiel gewesen sein. Doch jetzt macht Vest-äjer (so ungefähr sollte man den Nachnamen aussprechen) Giganten wie Google und Gazprom Konkurrenz. Und bekommt dafür jede Menge Aufmerksamkeit.

Sie ist seit November 2014 EU-Wettbewerbskomissarin und seit ein paar Tagen international in den Schlagzeilen.

Wer wie so viele Briten, Amerikaner, Deutsche etc. die dänische Tv-Serie “Borgen” (in Deutschland gelaufen unter dem Titel “Gefährliche Seilschaften”) gesehen hat, hat mit Vestager schon ein wenig Bekanntschaft geschlossen. Denn die Hauptperson, Spitzenpolitikerin Birgitte Nyborg, ist ihr und Regierungschefin Helle Thorning-Schmidt nachempfunden.

Mehr zu Vestager in meinem aktuellen Porträt für Zeit Online.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Die Dame versucht, am Metro-Eingang ihr Ticket zu entwerten – doch es funktioniert nicht. „Madame, heute ist die Metro gratis, Sie können einfach durch die Schleuse gehen“, sagt ein junger Franzose. Noch hat es sich nicht überall herumgesprochen: Seit drei Tagen ist der Nahverkehr in und um Paris umsonst. Das freut viele, auch die Touristen. Doch der Grund dafür ist weniger schön: Frankreichs Hauptstadt leidet unter Smog.

Die Pariser husten sich mal wieder durch ihre Stadt. Wie bereits genau vor einem Jahr hängt eine Smog-Wolke über der Metropole. Mehrere Tage hintereinander wurden die Feinstaub-Grenzwerte überschritten. Die Luftqualität ist an solchen Smog-Tagen in Paris zeitweise genauso schlecht wie in einem nicht gelüfteten Zimmer von 20 Quadratmetern, in dem acht Raucher gleichzeitig rauchen, stellten im vergangenen Jahr Forscher fest. Die ganze Region leidet immer wieder unter der miesen Luftqualität: 2013 sind in der Region Île-de-France die Feinstaub-Grenzwerte an 135 Tagen überschritten worden, die EU erlaubt nur 35.

Wie genau vor einem Jahr greift die Regierung zu drastischen Mitteln: Heute gilt ein Teil-Fahrverbot. Das heißt: In Paris und in 22 angrenzenden Vorstädten dürfen nur die Autos und Motorräder fahren, deren Kennzeichen mit einer ungeraden Zahl enden, alle anderen müssen stehen bleiben. In der ganzen Stadt kontrollieren 750 Polizisten, ob die Fahrer sich daran halten. 22 Euro kostet die Strafe für denjenigen, der trotzdem mit seinem Auto losdüst. Gleichzeitig wurde auf den meisten Straßen die Höchstgeschwindigkeit um 20 Stundenkilometer reduziert.

Vor einem Jahr zeigte das Fahrverbot Wirkung: Die Feinstaubbelastung nahm um sechs Prozent ab. Warum wartete die Regierung also jetzt tagelang? Wohl weil man vor den Départementswahlen am Sonntag die Wähler nicht verärgern wollte. Die Zeitung “Le Monde” fragte deswegen kritisch: „Wie viele Leben ist eine Wählerstimme wert?“

Die Behörden geben dem Wetter Mitschuld am Smog: ein Hochdruckgebiet über Frankreich, kein Wind und Regen, der den Dreck in der Luft wegpustet und fortspült. Doch die eigentlichen Verursacher sind andere: Die Schwerindustrie mit ihren Abgasen, das Düngen in der Landwirtschaft und vor allem die endlosen, stinkenden Blechlawinen in der Stadt. Täglich rollen auf dem 35 Kilometer langen „Périphérique“, der Pariser Stadtautobahn, 1,3 Millionen Fahrzeuge. Zwar haben die Pariser selbst oft gar kein Auto – nicht mal jeder zweite besitzt eines. Aber es sind vor allem die vielen Pendler aus dem Umland mit ihren Dieselfahrzeugen, die den Smog verursachen: Dieselmotoren erzeugen besonders viele gefährliche Feinstaubpartikel.

Zwei von drei Autos in Frankreich fahren mit Dieselkraftstoff. Denn die französischen Regierungen förderten den Kraftstoff seit Jahrzehnten, indem sie ihn weniger besteuerten als normales Benzin. Viele französische Großstädte leiden nun dauerhaft wegen dieser Diesel-freundlichen Politik. Aber auch die vielen privaten Kamine der Region verpesten im Winter die Luft. So wird immer wieder heftig darüber gestritten, ob es im Großraum Paris verboten werden soll, in Wohnungskaminen ein gemütliches Feuerchen zu schüren.

Die sozialistische Bürgermeisterin Anne Hidalgo macht den Kampf gegen Luftverschmutzung zur Chefsache. Das Rathaus kündigt einen radikalen Umweltplan für die kommenden Jahre an. Denn die Feinstaubbelastung verkürze die durchschnittliche Lebenserwartung der Pariser um sechs bis neun Monate, heißt es. Laut Weltgesundheitsorganisation WHO sterben 42000 Menschen in Frankreich an den Folgen der Luftverschmutzung. Die Partikel verursachen Lungenkrebs und Atemwegskrankheiten.

Pariser, die ihr (vor 2001 angeschafftes) Dieselauto abschaffen wollen, werden unterstützt: mit Vergünstigungen für Abonnements für das Autoverleihsystem Autolib oder Fahrradverleihsystem Velib. Aber auch mit bis zu 400 Euro für den (Elektro-)Fahrradkauf oder einer Jahreskarte für die Metro. Auch Firmen bekommen Zuschüsse, wenn sie ihre Lieferwagen ausmustern und auf ein Elektrofahrzeug umsteigen. Schrittweise soll es für ältere Diesel-Laster und -Busse sowie auch für Pkw Fahrverbote geben – bereits ab Juli 2015, aber vor allem ab Juli 2016.

Anne Hidalgo will zudem mehr Fußgängerzonen. In den vier zentralen Arrondissements sollen neben Fahrrädern, Bussen, Radlern und Taxis nur die Anwohner, Lieferanten und Notärzte fahren dürfen: Das beträfe die Gegend von der Place de la Concorde über den Louvre vorbei an Notre-Dame und dem Rathaus bis zur Place de la Bastille und der Place de la République. Es soll Versuche geben, große Boulevards wie die Champs-Elysées oder die Rue Rivoli nur noch für besonders abgasarme Autos zu öffnen. Bis 2020 sollten die gesundheitsschädlichen Dieselautos sogar ganz aus der Stadt verbannt werden – und die Länge der Fahrradspuren verdoppelt werden.

Doch das ist Zukunftsmusik. Schon morgen dürfen erst einmal wieder alle Autofahrer fahren und die Metro kostet wieder Geld – denn es sind Wind und Regen angekündigt.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Es ist leider so: wirklich überrascht hat das Attentat in Kopenhagen nur wenige. Lange war bekannt, dass die dänische Hauptstadt Anschlagsziel islamischer Terroristen ist.

Es ist das zweite Mal binnen nicht einmal vier Jahren, dass ich Terror in Nordeuropa hautnah miterleben muss.

Trauernde vor der Hauptsynagoge von Kopenhagen (Foto: Bomsdorf)

Oslo, 22. Juli 2011 und nun Kopenhagen, 14. Februar 2015.

Die Anschläge in Norwegen haben die dortige Gesellschaft viel stärker getroffen. Das liegt natürlich daran, dass so viel mehr Menschen ermordet wurden, aber sicher auch daran, dass der Attentäter noch mehr aus der so genannten Mitte der Gesellschaft kam.

Anders Behring Breivik war norwegischer Christ und ein Islamhasser. Der Muslim Omar Abdel Hamid El-Hussein (die Polizei hat soeben seine Identität bestätigt) war als Sohn palästinensicher Eltern in Dänemark geboren und aufgewachsen, er war Judenhasser.

Dänemark ist durch den Anschlag kein anderes Land geworden, der 16. Februar, erster Wochentag nach den Anschlägen, war nicht so anders vom Freitag vor dem Terror.

Unter Polizeischutz auf dem Weg zur Gedenkveranstaltung (Foto: Bomsdorf)

In den vergangenen Tagen habe ich für diverse Medien über die Attentate und die Lage im Lande berichtet. Ich hoffe, dass vor allem die einordnenden Stücke auch später noch lesens- und hörenswert sind. Die ersten Nachrichten gab es bei Die Welt, wie die Dänen reagiert haben beschrieb ich ebenfalls für Die Welt, ausführlicher dann über die dänische Gelassenheit in einem Beitrag für Zeit Online und einer Kolumne für stern. Schließlich von der Gedenkveranstaltung und den Trauernden vor der Synagoge für FAZ.net.

Dem Künstler Lars Vilks, dem der Anschlag wohl gegolten hatte, habe ich mich in Gesprächen mit SRF aus der Schweiz und BR2 sowie Deutschlandradio Kultur gewidmet.

Bleibt zu hoffen, dass der Terrorismus in Europa nicht zunimmt. Doch zu befürchten ist, dass es weitere Anschläge geben wird.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Der Angriff auf “Charlie Hebdo” war nicht das schlimmste Attentat in Europa. Doch die Reaktion in Paris und ganz Europa zeigt, dass dies ein Wendepunkt war wie der 11. September in New York. Was folgt daraus?

Madrid, London, Toulouse, Brüssel – seit dem 11. September hat es in Europa schon viele schlimme Attentate gegeben, die auf radikale Islamisten zurückgehen.

Doch noch nie zielten Terroristen so direkt und so brutal auf einen Grundpfeiler der europäischen Kultur: Die Meinungs- und Pressefreiheit.

Und noch nie war die Reaktion von Politik und Gesellschaft so eindeutig und entschieden wie in Paris, wo am Sonntag mehr als eine Million Menschen auf die Straße gegangen sind.

Sogar Präsident Hollande war dabei, obwohl französische Staatschefs sonst (fast) nie demonstrieren. Auch viele EU-Politiker kamen, darunter Kommissionschef Juncker und Kanzlerin Merkel.

Die richtigen Lehren ziehen

Es ist gut und wichtig, dass die Europäer ein Zeichen setzen gegen Terror, Fremdenhass, Antisemitismus und einen Gewaltkult, der ans finsterste Mittelalter erinnert.

Doch was kommt danach? Werden die EUropäer endlich die Lehren aus dem 11. September 2001 ziehen – und ihre Fehler im Irak, in Syrien und in Nahost korrigieren?

Das sind die Brandherde, die derzeit tausende junge Europäer anziehen und zu Terroristen machen. Man darf gespannt sein, was unsere EU-Außenpolitiker dazu sagen, vor allem die “neuen Europäer”.

Völlig falsche Prioritäten

Bisher setzen sie falsche Prioritäten – und verteufeln Putin, statt den wahren Gefahren für die “europäische Friedensordnung” ins Auge zu sehen, die übrigens auch in der Türkei lauern.

Mindestens genauso wichtig ist aber die Reaktion nach innen. Natürlich müssen jetzt die Sicherheits-Maßnahmen überprüft und ggf. verschärft werden.

Klar ist aber auch, dass neue Passagierdaten-Abkommen, wie sie etwa EU-Ratspräsdient Tusk fordert, im Fall “Charlie Hebdo” nichts gebracht hätten.

Bedrohung aus dem Homeland

Gegen die Bedrohung von innen – aus dem “Homeland”, wie es neudeutsch heißt – nutzen die meisten aktuellen Antiterror-Maßnahmen nichts; das ist offensichtlich.

Viel wichtiger wäre daher, endlich das leere Versprechen einzulösen, etwas gegen Jugendarbeitslosigkeit und Ausgrenzung in den Problemvierteln von Paris, London oder Hamburg zu tun.

Dazu müsste sich allerdings auch die Wirtschafts- und Sozialpolitik insgesamt ändern. Ich habe Zweifel, ob Tusk, Merkel & Co. dazu bereit sind…

Dieser Beitrag erschien zuerst auf dem Blog “Lost in EUrope”

photo credit: OlivierdeBrest via photopin cc

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Der Anschlag auf die Redaktion des Satiremagazins Charlie Hebdo in Paris, kaum mehr als drei Zugstunden von Genf entfernt, hat im Völkerbundpalast Trauer und Entsetzen ausgelöst. Krisen, Krieg und Gewalt gehören für die UN und für die Korrespondenten hier zum Arbeitsalltag. Und trotzdem trifft das Attentat von Paris die Organisation, die UN-Menschenrechtskommissar Zeid al-Hussein bei einem Gedenken am Freitag als globale Familie bezeichnet, ins Herz.

Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Zeid al-Hussein, bei einer Schweigeminute am 9.1.15 im Genfer Palais des Nations

Das liegt daran, dass nicht nur die Journalisten im Palais das Recht auf freie Meinungsäußerung für eines der unveräußerlichsten Menschenrechte überhaupt halten. “Dieses Recht muss deshalb vehement verteidigt werden, vor allem von den Vereinten Nationen, von mir wie von uns allen”, sagt al-Hussein.

Der gebürtige Jordanier mahnt nach dem Anschlag dazu, innezuhalten anstatt über Rache nachzusinnen. “Es wird noch viel Gewalt geben, und zwar bald, wenn wir uns jetzt nicht klar und menschlich verhalten”, sagt er. “Weder der Islam noch die Multikulturalität Europas sind für den blutigen Überfall vor zwei Tagen verantwortlich, wie es verschiedene rechte Politiker bereits behauptet haben”, betont er.

Al-Hussein, selbst Muslim, geht differenziert auf die umstrittenen Cartoons von Charlie Hebdo ein. “Als Muslim empfinde ich viele der Cartoons, die heute überall wiederveröffentlicht werden, als beleidigend, so wie alle Muslime in diesem Gebäude und überall auf der Welt, alle 1,6 Milliarden”, sagt er. “Aber die Antwort ist natürlich nicht, jemanden zu ermorden oder zu verletzen. Stattdessen müssen wir das gleiche Recht nutzen, dass die getöteten Redakteure von Charlie Hebdo so meisterlich genutzt haben: das Recht, frei zu schreiben, zu sprechen und zu zeichnen.”

Für den Menschenrechtskommissar ist längst erwiesen, dass das Wort mächtiger ist als das Schwert oder eine andere Waffe. “Wir müssen über die Notwendigkeit sprechen, mehr zu lieben, uns mehr zu kümmern, gütig zu sein, mehr Menschen zu intergrieren und besser integriert zu sein: Wenn wir irgendeine Lehre aus diesen teuflischen Morden ziehen können, dann ist es diese.”

Die UN kranken oft daran, keine klaren Positionen beziehen zu können. Wer 193 Staaten repräsentiert, spricht oft verklausuliert. Nach dem Anschlag auf Charlie Hebdo haben die UN klare Worte gesprochen, in Genf und in New York. Das lässt hoffen, dass sie im Kampf gegen Terror und Extremismus auf allen Seiten in den kommenden Wochen ihr ganzes Gewicht in die Wagschaale werfen wird.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

“Ich persönlich mag diesen diesen schnellen, lauten, ekstatischen Rhythmus von Bregovic sehr gerne”, schreibt Danja Antonovic, Weltreporterin in Belgrad: “und wenn man ihn hört, dann denkt man an Serbien.”

“Ich persönlich mag diesen diesen schnellen, lauten, ekstatischen Rhythmus von Bregovic sehr gerne”, schreibt Danja Antonovic, Weltreporterin in Belgrad: “und wenn man ihn hört, dann denkt man an Serbien.”

Tesla, Tito und Trompeten sind Markenzeichen der boomenden Stadt Belgrad an der Save und Donau. Mädchen mit den kürzesten Röcken und den längsten Beinen der Welt spazieren durch die unzähligen Jazzclubs, Bars und Cafées, durch alternative Kunstdistricts in zerfallenen Gründerzeithäusern. Serbian Sushi als nouvelle couisine vom Balkan im Belgrader Hafen – “und das alles billig” schreibt `Lonely Planet` und macht Belgrad zu einer der zehn “must see destinations” für 2015. Die Touristenzahlen steigen, im letzen Jahr um 15 Prozent.

Und während Belgrad eine “Enjoy-Stadt” geworden ist, stehen dem gegenüber fast 30 Prozent Arbeitslose in Serbien und eine patriarchalische Gesellschaft, in der Frauen, Roma und Schwule nichts zu lachen haben.

Danja Antonovic lebt seit 2006 als Auslandskorrespondentin in Belgrad und bereist von dort aus die ex-jugoslawischen Länder, von Slowenien bis Mazedonien. Dabei wirft sie einen humor- und liebevollen Blick auf die Skurrilitäten der Region – ob Paprika-Erntefeste oder weihnachtlicher Konsumrausch, ob Emir Kustoricas “Küstendorf” in den serbischen Bergen oder das Merchandizing zum neuen Tito-Kult.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Der längste zusammenhängende Mauerstreifen außerhalb von Deutschland ist – in Los Angeles, auf einer Wiese neben dem Wilshire Boulevard, einer Hauptverkehrsstrecke zwischen West und Ost, gegenüber vom Los Angeles County Museum of Art. Mittags parken hier ein halbes Dutzend Food Trucks, oft sind einer mit Bratwurst und die Currywurst-Konkurrenz dabei.

Die zehn Originalsegmente aus Berlin hat das Wende Museum zum 20. Jahrestag des Mauerfalls nach Los Angeles gebracht. Inzwischen gab es davor Demonstrationen und Picknicks, Konzerte und Hochzeiten.

Viele Fragmente der Berliner Mauer sind in Nordamerika gelandet. Zwei kanadische Künstler haben es sich zur Aufgabe gemacht, zumindest einen Teil von deren Geschichte aufzuspüren und zu dokumentieren. Ihr Projekt heißt Freedom Rocks. Letzte Woche haben Vid Ingelevics und Blake Fitzpatrick dafür Station im Goethe Institut von Los Angeles gemacht.

Vor schlichter Kulisse von Klappstuhl und Tisch mit schwarzer Decke stellten sie Kamera und Scheinwerfer auf. Dann kamen die Besitzer von Mauerfragmenten und erzählten ihre Geschichten.

Die Künstler stellen immer dieselben Fragen: Wie heißt Du? Wo wohnst Du? Woher hast Du die Mauerstücke? Wo bewahrst Du sie auf? Was bedeuten sie heute für Dich?

Sie filmen nur Hände, die die Fragmente halten und haben festgestellt, dass die meisten Geschichten weniger mit dem Kalten Krieg als mit persönlichen Erinnerungen zu tun haben.

In Los Angeles erzählt ein Deutschprofessor, wie er 1990 mit Studienkollegen in einer Regennacht Stücke selbst abklopfte. Ein Künstler berichtet, wie er einen Teil der Mauer in Kreuzberg 1987 bemalte, ganau zwei Jahre bevor die Grenze geöffnet wurde. Eine Teilnehmerin ist nicht sicher ob ihre Teile echt sind. Sie hat sie in einem Baumarkt für 20 Dollar gekauft. Einer Germanistin aus Dresden steigen Tränen in die Augen, als sie erzählt wie sie eine Woche nach dem Fall der Mauer zum ersten Mal im Leben durch das Brandenburger Tor ging und von dort Mauerstücke mit nach Los Angeles nahm.

“Solange die Fragmente in Bewegung ist wird sich ihre Geschichte verändern,” fassen die Künstler zusammen. “Wie wir uns an Geschichte erinnern und ihr Denkmale setzen bleibt nie gleich.”

Meine Geschichte für den Deutschlandfunk können Sie hier nachhören: Freedom Rocks

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Wieder einmal findet der European Song Contest in Nordeuropa statt und wie letztes Jahr kümmere ich mich ein paar Tage nur am Rande um Wirtschaft und Hochkultur, sondern widme mich vor allem Europas größter Fernsehshow und allem, was drumherum so passiert. Besonders telegen ist die Österreichische Teilnehmerin Conchita Wurst. Groß, Wespentaille und Riesenwimpern – da spielt jemand mit dem Klischee des (Barbie-)Püppchens.