Netzwerk

Mitglieder

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Bettina Rühl bekommt das Bundesverdienstkreuz

Die Korrespondentin wird damit für ihre „unabhängige, überdurchschnittlich engagierte und bemerkenswerte Recherche-Arbeit” in Afrika und ihre Berichterstattung über Afrika ausgezeichnet. Vorgeschlagen hatte sie Bundesaußenminister Heiko Maas, mutmaßlich höchstpersönlich Fan von Bettinas Reportagen, Hintergründen und Analysen.

Bettina Rühl berichtet seit über zwanzig Jahren über Afrika. Ihre Features, Reportagen und Berichte werden in verschiedenen Programmen des ARD-Hörfunks gesendet, in Magazinen und Zeitungen gedruckt. Außerdem vertritt sie regelmäßig die ARD-Hörfunkkorrespondentin für Ostafrika und arbeitet bisweilen fürs Fernsehen.

Bettina Rühl berichtet seit über zwanzig Jahren über Afrika. Ihre Features, Reportagen und Berichte werden in verschiedenen Programmen des ARD-Hörfunks gesendet, in Magazinen und Zeitungen gedruckt. Außerdem vertritt sie regelmäßig die ARD-Hörfunkkorrespondentin für Ostafrika und arbeitet bisweilen fürs Fernsehen. Bettina Rühl ist nicht die einzige Weltreporterin, der diese Ehre zuteil wird. Arndt Peltner, seit einem Jahr Weltreporter in Oakland, USA, wurde 2004 für seine Arbeit mit Radio Goethe mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Peltner habe es geschafft, mit dem Musikprogramm junge Menschen in den USA für Deutschland zu interessieren und fördere die Freundschaft zwischen jungen Menschen in den beiden Ländern, hieß es in der Begründung. Peltner war vor 16 Jahren einer der jüngsten Träger des vom Bundespräsidenten vergebenen Verdienstordens.

Bettina Rühl ist nicht die einzige Weltreporterin, der diese Ehre zuteil wird. Arndt Peltner, seit einem Jahr Weltreporter in Oakland, USA, wurde 2004 für seine Arbeit mit Radio Goethe mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Peltner habe es geschafft, mit dem Musikprogramm junge Menschen in den USA für Deutschland zu interessieren und fördere die Freundschaft zwischen jungen Menschen in den beiden Ländern, hieß es in der Begründung. Peltner war vor 16 Jahren einer der jüngsten Träger des vom Bundespräsidenten vergebenen Verdienstordens.Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Maßnahmen lockern? Anders forschen? Alte Menschen isolieren? – Debatten, die in Deutschland geführt werden, beschäftigen auch andere Länder. Aber es gibt dort auch völlig andere Lösungen, Ansätze und Konflikte. Die Weltreporter berichten in diesen Wochen von allen Kontinenten fast ausschließlich über Situationen, Menschen und Ereignisse, die irgendwie mit Covid-19 zu tun haben.

Falls Sie eine C-Verschnaufpause brauchen: Manche Themen – wie Cornelia Funkes neuer Roman, über den Kerstin Zilm im Deutschlandfunk Kultur spricht – haben weniger inhaltlich als vielmehr anlässlich mit Corona zu tun: Die Bestsellerautorin Funke lässt in den kommenden Wochen live auf Instagram und YouTube aus dem vierten Buch ihrer Tintenwelt-Serie lesen. Das Buch ist noch gar nicht veröffentlicht. Funke erzählte Kerstin Zilm, warum sie die ersten 14 Kapitel von ‘Die Farbe der Rache’ trotzdem schon aus ihrer Schublade geholt hat.

In Taiwan wurden die ersten Coronavirus-Infektionen noch vor jenen in Deutschland gemeldet, doch bis heute gibt es in dem asiatischen Land weniger als 450 Infektionen und sechs Tote – Wie gelingt eine so beeindruckende Bilanz? Nicht ohne Einschränkungen, aber mit raschen, wirksamen Maßnahmen hat der Inselstaat vor der Küste Chinas geschafft, die Ausbreitung des Virus unter den 23 Millionen Einwohnern stark einzudämmen. Einen spannenden Bericht dazu hat Klaus Bardenhagen für die Umschau des MDR gefilmt.

Klaus Bardenhagen berichtet aus Taipei Foto: Screenshot mdr

Dort erklärt er – diesmal auch vor der Kamera – warum Taiwan in diesen Tagen so eine Art Insel der Seligen ist. Über die strenge Heimquarantäne und die besondere Rolle der Taxifahrer in Taiwan hatte Klaus Bardenhagen zuvor bereits mit dem ARD Studio Tokio für das Mittagsmagazin einen Beitrag gedreht.

Knapp 10.000 Kilometer weiter südwestlich arbeitet Anke Richter, die sich in den vergangenen drei Wochen kaum wie Kollege Bardenhagen auf einem vor Menschen wimmelnden Markt getummelt haben dürfte. In Christchurch wurde der Lockdown mit deutlich härteren Sanktionen durchgesetzt als in vielen deutschen Städten. Und Neuseeland liegt jetzt im weltweiten Kampf gegen das Coronavirus mit einem Reproduktionsfaktor von 0,5 vorne. Als sonderlich harsch wurden die Maßnahmen dort jedoch von vielen nicht empfunden. “Nett und schlau” nennt Anke in ihrer Story für Zeit Online die Strategie, mit der der Pazifikstaat bisher offenbar gut fährt. Regierungschefin Jacinda Ardern sitzt dort im Sweatshirt zu Hause und beantwortet im Livechat auf Facebook Fragen ihrer Landsleute – unprätentiös, herzlich, sachkundig.

Während anderswo Mediziner fehlen, schickt Kuba Doktoren in die Welt: 596 Ärztinnen und Ärzte habe man in insgesamt 14 Länder entsandt, um sie zu unterstützen, hieß es aus dem kubanischen Gesundheitsministerium. Wie es dazu kam, dass sich der sozialistische Inselstaat in der medizinischen Kooperation derzeit so profiliert, hat Wolf-Dieter Vogel analysiert.

Singapur hatte die Krise fast im Griff. Doch jetzt schockiert ein massiver Ausbruch in den Wohnheimen für ausländische Arbeiter den reichen Stadtstaat, schreibt Mathias Peer im Handelsblatt. Zwar gehört Singapur zu den reichsten Ländern der Welt, doch bei ihren Gastarbeitern sparen viele Unternehmen wo es geht – das rächt sich nun offenbar.

Ein Straßenhändler in Kenia verkauft Desinfektionsmittel © Bettina Rühl

Den afrikanischen Kontinent hat das Coronavirus mit Verzögerung erreicht. Inzwischen steigen die Infektionszahlen deutlich an. In Kenia, Uganda, Simbabwe und Südafrika greifen Polizei und Militär hart durch, um Ausgangsbeschränkungen durchzusetzen. Im Deutschlandfunk berichten Bettina Rühl und Leonie March über die Situation in Slums der kenianischen Hauptstadt und über das zum Teil drastische Krisenmanagement Südafrikas.

Julia Macher erzählt in ihrer Hörfunk-Reportage auf Deutschlandfunk Kultur wie Gesellschaft, Wirtschaft und Politik in Barcelona mit der Corona-Krise umgehen. Das war für die Weltreporterin in Spanien auch eine erzählerische Herausforderung: Wie bleibt man trotz Ausgangssperre und „social distancing“ nah dran an den Protagonisten?

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Die Corona-Krise hat noch wichtiger gemacht, was uns Weltreporter auszeichnet: Wir sind schon da, wohin andere erst reisen müssen – und genau das jetzt nicht mehr können. Quarantäne, geschlossene Grenzen, Reisebeschränkungen, Ausgangssperren – Reisen sind schwierig geworden, nicht nur ins Ausland, und auch für Journalisten. Wer zum Coronavirus jenseits der Landesgrenzen recherchieren will, schaut ins Internet, telefoniert – oder beauftragt einen Weltreporter. Wir wissen, wie die Situation in vielen Regionen der Welt ist, denn wir arbeiten und leben dort.

Fabian Kretschmer berichtet aus China zur Öffnung der Stadt Wuhan und beschreibt, welche Auswirkungen die Krise auf die Blase des chinesischen Profifussballs hat. Anke Richter hat mit Deutschen gesprochen, die in Neuseeland festsitzen.

Sarah Mersch beobachtet, wie die Tunesier daraf reagieren, wenn Ausgangssperren plötzlich mit Drohnen überwacht werden. Wolf-Dieter Vogel schreibt aus Mexiko, weshalb ein Essayband mit philosophischen Texten in der Coronakrise offenbar einen wichtigen Nerv trifft.

Vermutlich schon, schreibt Julia Macher, aus dem Brennpunkt-Land Spanien. Sie arbeitet in Barcelona und berichtet von dort unter anderem darüber, was sich Hotels einfallen lassen, wenn Touristen fehlen.

Bettina Rühl und Marc Engelhardt recherchieren im dem Kongo und in Genf, wie die Ebolakrise zu Ende geht – und was sich für die Corona-Pandemie daraus lernen lässt.

Bettina Ruehl weiß außerdem, wie ein gespensticher Flughafen aussieht, sie war im Terminal von Nairobis Airport, als dort die letzten internationalen Flüge landeten. Im Deutschlandfunk berichtet sie an diesem Wochenende gemeinsam mit Südafrika-Weltreporterin Leonie March und anderen Korrespondenten über die Situation in Afrika.

Wie sich das Virus in Townships und Slums in Südafrika ausbreitet, schildert Leonie March außerdem in einem Korrespondentengespräch mit dem SWR.

Warum die Australier derzeit nicht sonderlich gut auf Kreuzfahrer zu sprechen sind – und wie es aussieht wenn Strände geschlossen werden – habe ich in einem kurzen Länder-Update zusammengestellt. In Brüssel fragt sich Eric Bonse, wann die EU-Staaten den “Exit” aus der Coronakrise vorbereiten?

So aktuell wie es uns möglich ist, halten wir Weltreporter Sie aus mehr als 100 Ländern auch über unsere Weltreporter.net-Facebookseite und unseren Twitter-Kanal auf dem Laufenden.

Bleiben Sie gesund, bleiben Sie demokratisch, bleiben Sie informiert.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Wir sind rund 50 Korrespondenten, die aus 160 Ländern berichten. Uns trennen tausende Kilometer und sämtliche Zeitzonen: Wenn Seoul schlafen geht, steht Los Angeles gerade auf. Um die zeitliche und räumliche Distanz zu überwinden, treffen wir uns einmal im Jahr in Deutschland, um die wichtigsten Themen zu besprechen und vor allem um den gemeinsamen Geist zu spüren, der uns verbindet – ganz real und ohne virtuelle Schranken.

Dieses Jahr fand das Treffen vom 14. bis 16. September in Köln statt. Ein Höhepunkt war die Vorstellung unseres neuen Buches „Ausgeschlossen“ mit anschließendem Empfang im Excelsior Hotel Ernst – zu dem wir gemeinsam mit dem Kölner Presseclub und dem Kölner Stadtanzeiger eingeladen hatten. Der Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt, die Reaktionen überwältigend, die Bücher ausverkauft. Herzlichen Dank an das tolle kölsche Publikum!

Foto: Christian Ahrens

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Kerstin Zilm mit den anderen Preisträgern und RIAS-Kollegen in Berlin.

“Die Preisträger sollen keine Dankesrede halten. Das wird schnell zu langweilig. Ich werde Euch einfach ein paar Fragen stellen.” Ich war sehr froh, als Petra Gute, die Moderatorin der Preisverleihung mir das sagte.

Dankesreden sind Landminen. Nicht dass ich schon viele gehalten hätte, aber von jahrelanger Berichterstattung über die Oscars weiss ich, dass selbst die erfahrensten Redner vergessen, Menschen zu danken, ohne die sie niemals einen Preis erhalten hätten. Oder dass Musik angespielt wird, bevor sie es tun können.

Ein paar Fragen also, das sollte nicht schwierig sein.

Ich war bei der Verleihung der RIAS Medienpreise in Berlin, in genau dem Funkhaus, in dem alles, was echtes Radio angeht, für mich angefangen hat, mit einem Volontariat kurz nach dem Mauerfall. Aufregende Zeiten waren das für das ‘Radio In the American Sector’ und deshalb auch für mich. Bis dahin wollte ich Hitparaden DJ werden, beim Radio Platten auflegen und in Wunschsendungen mit Hörerinnen und Hörern reden. Kaum war ich einmal mit Mikrofon und Aufnahmegerät unterwegs in Berlin, wusste ich: was ich wirklich will, ist Reporterin werden.

“And the rest” – wie man so schön in meiner neuen Heimat sagt, “is history.”

Ausgezeichnet wurden an dem Abend JP Burgard aus dem ARD-Fernsehstudio in Washington DC, Lara Wiedeking vom ZDF in Washington DC, Arndt Peltner, freier Korrespondent und Radioshow-Moderator aus Oakland, Ainara Tiefenthäler und Shane O’Neill von der New York Times, und ich. Die ausgezeichneten Werke befassen sich mit Themen vom Verschwinden der Gletscher in Alaska bis zur Geschichte des Stacheldrahts und dessen Bedeutung für die US-Gesellschaft.

Ich bekam den Preis für eine Serie von Beiträgen darüber, wie sich die US-Gesellschaft mit der Präsidentschaft von Donald Trump geändert hat, und wie die Menschen in Kalifornien darauf reagieren.

Weltreporterin Zilm mit RIAS Berlin Geschäftsführer Erik Kirschbaum und Moderatorin Petra Gute

Nach einer leidenschaftlichen Rede des CBS-Reporters Bill Whitaker und einem Appell an alle Journalisten, alles daran zu setzen, akkurat und ehrlich über aktuelle Ereignisse zu berichten, war es endlich so weit. Die Preise wurden vergeben.

Ich überlegte, wie ich in das Gespräch mit der Moderatorin irgendwie einbauen kann, welche Bedeutung der RIAS für mich hat und auch dass die RIAS Berlin Kommission buchstäblich mein Leben veränderte.

Dank der Kommission war ich 1994 acht Wochen in den USA, bei Politikern, Universitäten, Fernseh- und Radiostationen. Dort entdeckte ich meine Faszination für das Land und die Menschen, die dort wohnen. Über mehrere Stationen bekam ich 2003 den Posten der ARD-Korrespondentin in Los Angeles. 1998 in Washington als Juniorkorrespondentin für das Deutschlandradio lernte ich einen netten Mann kennen. Mit dem bin ich inzwischen verheiratet. Das wäre alles nicht passiert ohne die RIAS Berlin Kommission! Und ich wäre sicher nicht ARD-Westküstenkorrespondentin geworden. Irgendwie wollte ich das alles unterbringen ohne eine Dankesrede zu halten.

Na endlich! Moderatorin Petra Gute und Kerstin Zilm

Ja, und dann stellte Petra Gute mir die erste Frage: “Was haben Sie gedacht, als Sie hörten, dass Sie den Preis bekommen?” Kurz dachte ich an all die diplomatischen Dinge, die ich sagen könnte/sollte. Aber es platzte ehrlich aus mir heraus:

“Na endlich!”

Seit zehn Jahren nämlich reiche ich Beiträge ein für den Preis. Ich hatte schon fast aufgegeben.

Zum Glück lachte der ganze Saal. Und irgendwie hab ich in den nächsten Antworten dann auch all die Sachen untergebracht, die ich auch noch sagen wollte.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Weltreporter sind in fast allen Zeitzonen zu Hause. Das hilft uns bei der Arbeit, sorgt für Aufträge, kann aber auch für Verwirrung sorgen. Welche das sind, erzählen unsere Reporter auf einer 20-minütigen Reise um die Welt, aus Regionen, in denen die Uhren oft gründlich anders ticken als in Berlin oder in Bremen. Im vierten Podcast der Weltreporter geht es um Zeit – um Rhythmus, Ungeduld und Warten, um Verschiebung der Zeit und ihren Wert. Ein Dutzend Reporter nehmen Sie mit auf einen sehr persönlichen Ausflug in ihren Alltag und an Orte, von denen wir sonst für Sie – Leser und Hörer – in deutschen Medien berichten.

Weltreporter schreiben und recherchieren nicht nur auf sechs Kontinenten, einige von uns nutzen die Zeitverschiebung, die diese Arbeit mit sich bringt auch für Jobs, die es vor fünf Jahren noch gar nicht gab. Christina Schott hätte, als sie als Journalistin nach Indonesien zog, nie gedacht, dass ausgerechnet die Zeitverschiebung ihr mal eine familienfreundliche Arbeitszeit verschaffen würde. Wie viele Kollegen in der Region sorgt sie mehrere Tage im Monat an einem online Newsdesk dafür, dass die Webseiten großer deutscher Tageszeitungen 24 Stunden aktuell bleiben. Und wenn dann kurz vor ihrem Feierabend ein Vulkan spuckt, bricht bei ihr kein Stress aus – dann übergibt sie an die Frühschicht in Berlin oder Frankfurt.

Zug verpasst? Das kann in den Niederlanden Folgen haben…

“Meine Arbeitstage in Seoul sind oft endlos lang”, sagt hingegen Fabian Kretschmer, und er sagt auch, warum das so ist und er eigentlich nichts dagegen hat. Der Südkoreakorrespondent erinnert außerdem an einen historischen Moment, in dem in seiner Region die Uhr zum politischen Theater wurde, und eine halbe Stunde kurzfristig die Weltpolitik durcheinander brachte.

Möge dir Zeit übrig bleiben

Kerstin Zilms Großmutter wünschte der Enkelin in Kalifornien einst, ihr möge Zeit übrig bleiben. Auf Kerstins “Auf Wiedersehen” reagierte die alte Dame gerne mit einem “so Gott will und die Heiligen einstimmen.” Ein Spruch, den Jürgen Stryjak in Kairo in ähnlicher Variante fast häufiger hört als ein “Guten Morgen”; denn zur präzisen Zeiteinschätzung gehört in Ägypten das Inschallah إن شاء الله – so Gott will. Ob beim Schraubeneinkauf oder im Kebab-Restaurant – der Herrgott hat bei der Verwirklichung von Wünschen offenbar seine Hände im Spiel. In Stryjaks Wahlheimatstadt, die den Korrespondenten zuweilen an eine Science-Fiction-Vision aus dem Filmklassiker “Blade Runner” erinnert, kann die Formel “In schā’a llāh” sogar Einfluss auf das Tragen eines Sicherheitsgurtes haben…

Benjamin Wamocho studiert Tiermedizin und unterrichtet Musik in Nairobi

Gott hat den Europäern die Uhren gegeben und den Afrikanern die Zeit – diesen Spruch zitieren Afrikaner gerne, wenn mal wieder ein Europäer ausflippt, weil jemand Stunden nach dem vereinbarten Termin kommt. Bettina Rühl, die auch nach 30 Jahren Arbeit in Afrika noch zuweilen mit dem dortigen Zeitverständnis hadert, hat in Kenia einen Experten für Zeit und Rhythmus befragt: einen Musiker. Benjamin Wamocho erklärt ihr wunderbar, warum nicht immer schlecht sein muss, wenn man eher spürt, wann es Zeit für etwas ist, als ständig die Zeiger eines Geräts bestimmen zu lassen.

Ungeduld ist die Tugend des Korrespondenten

Marc Engelhardt, der von der Schweiz aus die Entscheidungen des UN-Sicherheitsrates verfolgt, muss bei der Arbeit mit einem anderen Aspekt der Zeit zurechtkommen: “In der in Diplomatie ist Zeit auch Macht”, weiß er. Je länger etwa in New York über Syrien-Sanktionen verhandelt wird, um so mehr Menschen sterben im Bombenahgel in Ostgutha. “Warten können mag eine Tugend der Diplomaten sein – Ungeduld ist die Tugend des Korrespondenten”, sagt Marc Engelhard.

Bei Kerstin Zilm in Los Angeles ticken die Uhren anders, erst recht zur Oscar-Zeit

Folgen Sie uns auf dieser akustischen Reise, und freuen Sie sich auf einige überraschende Erkenntnisse:

Wie tickt Los Angeles und wann ist der richtige Moment für eine Hochzeitsparty in Tunesien? Wie unterscheiden sich die südafrikanischen Gummizeiten right now von just now und now now? Weshalb schüttelt Christine Wollowski in Brasilien immer noch den Kopf und verabredet sich Tina Schott längst nicht mehr an Straßenecken? Welche Folgen kann ein verspäteter Zug im superpünktlichen Holland haben, und wie genau klingt die Schafszeit in einem südfranzösischen Dorf? – Antworten auf all diese Fragen und einiges mehr hören Sie im Weltreporter Podcast #4, zusammengestellt von unserem Podcast-Team in fünf Zeitzonen: Kerstin Zilm, Birgit Kaspar, Jürgen Stryjak, Sascha Zastiral und Leonie March.

PS: Sie haben unsere ersten Podcast-Ausgaben über Licht und Identität verpasst? Sie finden Sie nach wie vor in der Soundcloud und natürlich auf unsere Homepage.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

„Gone bush“ heißt es in meiner Abwesenheitsnotiz, denn ich verbringe den Sommerurlaub wie jedes Jahr in unserem Hauslaster-Domizil an der wilden Westküste. Der steht hoch oben auf einem dicht bewachsenen Hang über tosendem Meer. Solarstrom, Plumpsklo, kein Internet, kein Handyempfang. Das ist Segen und Fluch, mal wieder.

Es war vor exakt sechs Jahren, als ich mich auf dem Fahrrad die steile Küstenstraße entlang bis zum nächsten Café in Punakaiki quälte, um dort einen Blick auf die Zeitung vom Vortag zu erhaschen. So aktuell sind dort die Auslieferungszeiten. Dafür kann man immer mit Sandfliegen rechnen. Solch kleine Mankos machen sie dort mit einmaliger Whitebait-Pizza und singenden Einheimischen wett, die jeden Freitag bis in die Puppen musizieren.

So kam es, dass ich als Letzte im Lande erfuhr, was dem bekanntesten wie dicksten Deutschen in Aotearoa widerfahren war: Kim Dotcoms Villa außerhalb Aucklands war in einer Großrazzia, wie sie das Land noch nie gesehen hatte, gestürmt worden. Der Hausherr saß im Knast – und die Auslandskorrespondentin am schönsten Arsch der Welt, weit von jedem Flughafen oder WLAN-Anschluss entfernt. Tage verbrachte ich telefonierend in dem Café, sah viele Touristen kommen und gehen und bekam am Ende eine halbwegs seriöse Geschichte zustande.

Jedes Mal, wenn ich das Pancake Rocks Café betrete, fällt mir kurz der von Dotcom versaute Urlaub ein. Und jedes Mal schwöre ich, dass sich solche Tiefpunkte statistisch nicht wiederholen können. Denn Januar ist Sommerpause, da ruht das kiwianische Leben komplett. Nicht ganz. Ein Leben begann längst woanders – im Bauch unserer neuen Premierministerin. Jacinda Ardern, keine drei Monate im Amt, und zack-bumm, schwanger. Ja, Wahnsinn! Eine Weltnachricht. Und ich mal wieder in seliger Unerreichbarkeit im Busch.

Darüber lachten wir dann alle beim letzten Grillen vor dem Hauslaster. Stießen auf unsere coole PM an, die das babytechnisch sicher alles gewuppt kriegt. Sonnten uns als eingewanderte Spät-Kiwis in dem Glanz, mit Jacinda ein bisschen internationalen Eindruck gemacht zu haben, auch wenn mein medialer Beitrag dazu bis dato noch fehlte. Bis unser frisch angereister Gast, der früher an dem Tag Empfang hatte, einen Schluck vom Bier nahm und beiläufig sagte: „Aber dass Kim Dotcom gerade wieder geheiratet hat und den neuseeländischen Staat in Milliardenhöhe verklagen will, das weißt du?“

internationalen Eindruck gemacht zu haben, auch wenn mein medialer Beitrag dazu bis dato noch fehlte. Bis unser frisch angereister Gast, der früher an dem Tag Empfang hatte, einen Schluck vom Bier nahm und beiläufig sagte: „Aber dass Kim Dotcom gerade wieder geheiratet hat und den neuseeländischen Staat in Milliardenhöhe verklagen will, das weißt du?“

Der MegaUpload-Krösus, dessen schillernde Laufbahn gerade in einem dollen Dokumentarfilm beleuchtet wurde, hatte ausgerechnet den Jahrestag seiner Verhaftung für die zweite Hochzeit gewählt – um, wie er twitterte, etwas Schlechtes in Gutes verwandeln. Nach wie vor schlecht für mich. Welch ein Sommer. Schlagzeilen sprudeln in die Welt, die zusammen eine halbe „Bunte“ füllen könnten, und ich habe nichts als eine Buschtrommel. Ich bin dann mal Wellenreiten.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Fehlt Ihnen im Nordhalbkugel-Winter zuweilen eine Dosis Licht? Australien wird mit Sonne und Hitze derzeit reichlich versorgt, vorgestern war es in Sydneys Westen gut beleuchtete 47 Grad. Die kann ich Ihnen nicht um die Welt schicken, aber etwas deutlich Besseres: Nehmen Sie sich etwas Zeit und reisen Sie mit uns in zwanzig Minuten um die Welt: Mit dem Weltreporter-Podast #3. In der dritten Audio-Reise des Journalisten-Netzwerks geht es um Licht. Begleiten Sie Weltreporter an Orte, an denen Licht verzaubert, wo Lichter aufgehen und dorthin, wo ein ganzes Land das Licht am Ende eines Tunnels feiert.

Aber Vorsicht, die erleuchtete Welt der Reporter hat ein paar Überraschungen für Sie parat: Unsere Kollegin in Südosteuropa hat ein besonderes Lichtspektakel sogar richtig sauer gemacht. Denn dort gehen die Uhren anders – sagt eine, die es wissen muss: Weltreporterin Danja Antonovic aus Belgrad. Sie erklärt Ihnen, warum dort die Weihnachtsbeleuchtung im September an- und erst im Februar wieder ausgeschaltet wird. Sie weiß auch, was über diese Lichterflut jene Belgrader denken, die selbst kaum genug Geld für die eigene Stromrechnung haben.

Belgrads winterliches Lichtermeer

Die meisten Momente, die das Podcast-Team der Weltreporter – Kerstin Zilm, Sascha Zastiral, Jürgen Stryjak, Birgit Kaspar und Leonie March – zusammengetragen hat, sind aber auf eher positive Art erhellend.

Auf der Audio-Reise zu den Einsatz- und Arbeitsorten von Weltreporter-Kollegen in aller Welt erfahren Sie von ungewöhnlichen Augenblicken in Tschechien, Australien und Kairo. Außerdem erleben Sie einen eiskalten Sonnenaufgang im Zelt über den Wolken in den Pyrenäen.

In Kenia, drei Autostunden von Nairobi entfernt, rennt Bettina Rühl vor Sonnenaufgang durch die Savanne. Warum sie dabei von Massai bewacht wird, erfahren Sie ebenfalls im Weltreporter Podcast #3.

Über den Wolken in den Pyrenäen

Von ganz persönlichen und manchmal sogar magischen Momente, die mit Licht und Schatten zusammenhängen, berichten Weltreporter aus dem nächtlichen Paris und einem Delfter Museum, aus Kairos Straßen und vom Strand in Lombok.

Wir haben Licht am Ende des sprichwörtlichen Tunnels in Tschechien gefunden und schauen in Chile vorbei, wo endlich neue, günstige Solaranlagen gebaut werden. Im Podcast erzählt unser neuer WR-Kollege in Südkorea, welche Hoffnungsschimmer die Einwohner von Seoul haben, angesichts der eher düstern Angst vor einem drohendem Atomkrieg. Sie erfahren, weshalb nicht mehr viele serbische Mädchen Svetlana (“Tochter des Lichts”) genannt werden und folgen Marc Engelhardt 175 Meter unter die Schweizer Erde, in die Tunnel des Europäischen Kernforschungszentrums. Auch dort funkelt ein besonderes Licht.

Gamelan-Musiker in Indonesien

Zu einem Klang- und Licht Erlebnis der historischen Art nimmt Christina Schott Sie in die Sultansstadt Jogjakarta mit. Dort wird seit Jahrhunderten die Kunst des Schattentheaters zelebriert, ein Meisterwerk des Kulturerbes, an dem heute auch Touristen teilnehmen können. Lauschen Sie dem Klingklong der indonesischen Gamelan, deren fünf- oder siebentönige Tonskalen vielleicht Geister vertreiben, mit Sicherheit aber die Zuhörer in eine ganz andere Welt versetzen.

An einem wiederum anderen Ende des Globus trifft sich die größte indische Bevölkerungsgruppe außerhalb Indiens zu einer Prozession, in der mit Lampen, Gesang und Farben der Sieg des Lichts über die Dunkelheit gefeiert wird. Auf welchem Kontinent diese Zeremonie die Straßen in ein spirituelles Volksfest verwandelt, erfahren Sie ebenfalls im Weltreporter-Podcast #3.

Sonnenaufgang in Kenia

PS: Alle drei Monate erzählen Weltreporter von Jobs und Recherchen zwischen Durban und Dänemark und laden ein zum Blick hinter die Kulissen, nehmen Sie mit in den Korrespondentenalltag oder teilen persönliche Eindrücke.

Sie haben die ersten WR-Podcast verpasst? Hören Sie sie in der Soundcloud an. Sie treffen einen Weltreporter-Gründer, hören, welches Geräusch unsere Kollegin in Los Angeles zuweilen von der Arbeit abhält, welche Eigenschaften zum Job gehören und was Kollegen in Krisenregionen auch in schwierigen Zeiten zum Durchhalten motiviert. Im zweiten Podcast geht es um Identität.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Ja, heiß ist es auch, ist schließlich Sommer in Australien. Vor allem aber ist es derzeit rauchig um mich rum. Seit zwei Wochen fackeln in der Nähe Naturschutzgebiete ab, nicht groß genug für die Weltschlagzeilen, (“Waldbrände? Ich dachte, es brennt nur in Kalifornien?”), aber schon einigermaßen bedrohlich.

Wir husten, die Feuerwehren und Hubschrauber löschen, und die heimische Tierwelt versucht, sich in Sicherheit zu bringen. Nicht immer mit Erfolg,

Wir husten, die Feuerwehren und Hubschrauber löschen, und die heimische Tierwelt versucht, sich in Sicherheit zu bringen. Nicht immer mit Erfolg,

Koalas beispielsweise sind auf der Flucht vor Flammen eher langsam. Ein Team von Rangern und Tierschützern päppelt überlebende Beutler nach solchen Ereignissen wieder auf. Wenn sie zu retten sind. Der “Busch” – wie Australier die waldigen und eher ungezähmten Ecken der Natur jenseits der Großstädte nennen – regeniert sich. Beuteltiere, Reptilien und Vögel meist nicht. Das erinnert mich dran, dass mein Rauch-Gejammer ein Elitär-Problem ist: Die Augen sind rot, der Brandgeruch nervt, und die Hubschrauber über dem Office lassen die Tastatur vibrieren. Aber immerhin hat’s mir nicht das Fell versengt.

Zumal die “Bushfire Season” – ja, das heisst in Australien wirklich so – noch gar nicht richtig angefangen hat. Von Mai bis Oktober gab es in vielen Regionen die höchsten Temperaturen seit eh und je, Klimaleute veröffentlichen Aussichten auf einen besonders heißen Sommer, und damit geht die brandgefährliche Jahreszeit in den meisten Teilen des Kontinent jetzt erst richtig los. Na dann,…

Wir machen jedenfalls dieses Jahr zu Weihnachten kein Lagerfeuer. Etwas Regen wäre auch schön, falls jemand eine Wolke übrig hat…

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Hamburg, 15.11.2017 – weltreporter.net, das größte Netzwerk freier deutschsprachiger Auslandskorrespondenten hat einen neuen Vorstand.

Bettina Rühl wurde zur neuen 1. Vorsitzenden von Weltreporter.net gewählt. Sie arbeitet seit mehr als zwei Jahrzehnten über Afrika, seit 2011 von Kenia aus. Für ihre Features, Reportagen und Berichte wurde Bettina Rühl vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Medienpreis der Kindernothilfe„ dem Medienpreis Entwicklungspolitik und dem Preis der Leipziger Medienstiftung. Die Auszeichnung ehrt Journalisten, Verleger und Institutionen, die sich mit hohem persönlichem Einsatz für die Freiheit und Zukunft der Medien engagieren.

Neue 2. Vorsitzende ist Sarah Mersch. Sie lebt und arbeitet seit 2010 in Tunesien, wo sie seit 2011 den politischen Umbruch, erste demokratische Gehversuche und Rückschläge beschreibt. Neben ihrer journalistischen Arbeit trainiert sie für die DW Akademie junge Journalisten in Nordafrika und im Nahen Osten.

Zum neu gewählten globalen Vorstandsteam gehören außerdem Christina Schott (Jogjakarta) als Schatzmeisterin sowie Kilian Kirchgeßner (Prag) und Mathias Peer (Bangkok) als Beisitzer.

Bettina Rühl dankt dem scheidenden Vorstand unter Kerstin Schweighöfer (Den Haag) für seine Arbeit: „Mit dem neuen Vorstand wird das Netzwerk Weltreporter weiterhin für qualitativ hochwertige Auslandberichterstattung stehen.“

Auch wenn Journalisten in den vergangenen Jahren unter Konkurrenzdruck der kostenlosen sozialen Medien geraten sind – für den mancherorts bereits angestimmten Abgesang auf die klassischen Medien sei es zu früh, sagt Rühl: „Das Bewusstsein für die gesellschaftliche Bedeutung einer redaktionellen Qualitätskontrolle wächst wieder. Wir wollen das Neue mit gestalten um sicher zu stellen, dass auch in einem neuen Umfeld gut recherchierte und spannend erzählte journalistische Inhalte möglich sind.“

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Kennen Sie das: Wenn die Fremde vertraut wird, und die Heimat eher befremdlich? Wir Weltreporter erleben dieses seltsame Spannungsverhältnis häufig, privat ebenso wie während Recherchen für Reportagen. Identität – was macht uns aus, was ist wo vertraut? Wie funktioniert dieses Phänomen “Heimat”, wenn man sich an vielen Orten zuhause fühlt – oder nirgends so richtig? Im Weltreporter-Podcast #2 ist das Podcast-Team für Sie diesen Fragen nachgegangen.

Die Idee entstand durch eine Geschichte, die Afrika-Weltreporterin Bettina Rühl aus Somalia mitbrachte. Bettina hatte in Mogadischu Menschen getroffen, die trotz Krieg in die somalische Hauptstadt zurückgekehrt sind: Von sicheren Orten, an die sie geflüchtet waren, zurück an einen sehr riskanten.

Abdullahi Muse Hassan in seiner Druckerei in Mogadischu.

Warum geht man in die Heimat zurück, auch wenn es gefährlich ist? Warum gehen andere nicht zurück – wie viele Weltreporter?

In Skype-Gesprächen über das Thema Identität zwischen London, Kairo, Durban, Südfrankreich und Kalifornien kamen die WR-Podcaster auch schnell darauf, warum sie genau dort sind, wo sie sind – und was sie manchmal dort vermissen. Und sie haben andere Reporter gefragt, was ihnen – außer Vollkornbrot – fehlt: einen richtig schönen deutschen Streit, Gemütlichkeit, Biergärten, deutsche Buchläden, Schnee und Radwege spielten in den Statements aus aller Welt ihre Rollen.

Birgit Kaspar, Weltreporterin in Frankreich, hat schon an vielen Orten gelebt. Für sie ist “Identiät” auch ein Spannungsfeld zwischen Polen. “Identität” schmeckt für sie manchmal orientalisch oder klingt Kölsch, zuweilen ist sie auf ewig “l’Allemande” und zugleich französische Nachbarin. Außerdem hat Birgit Kaspar mit Youssouf gesprochen – er gehört zu denen, die nicht zurück wollen.

Kirstin Ubesleja und ihre drei Pässe

Youssouf ist einer von einem Dutzend Somaliern, die in Saint Martory auf ihre Papiere warten und Französisch lernen, damit sie sich im Gastland integrieren können. Was er trotz einiger Hürden an der Fremde liebt, hören Sie im Podcast.

Wer Gespräche über die doppelte Staatsbürgerschaft knifflig findet, sollte Kerstin Zilm zuhören. Die Reporterin hat in Los Angeles Kirstine Upesleja interviewt, eine Frau, die staatenlos geboren ist und heute gleich drei Pässe hat. Kirstine Upeslejas Eltern stammen aus Lettland, sie ist in Münster aufs lettische Gymnasium gegangen und hat eine “emotionale Beziehung” zu dem Land, das sie oft besucht, in dem sie aber nie gelebt hat. Sie lebt in Amerika, spricht aber (ihrer Ansicht nach) nur deutsch perfekt. Im Podcast erzählt sie, wie die mit einem derartigen Identitätenmix klarkommt.

Jürgen Stryjak isst echt deutsch: Original German Döner Kebab.

Seit über 25 Jahren ist Jürgen Stryjak Korrespondent in Kairo, und für den Podcast hat er sich mit dem wichtigsten aller Themen der Heimatferne beschäftigt: Mit dem Essen. Er verrät, was Ägypter meinen, wenn sie so richtig ägyptisch (zum Beispiel KFC) essen gehen wollen. Und er lädt ein zum ersten “echt deutschen Döner Kebab” in Kairo. “Überfremdung” im Doppeltwist, oder upside down würde ich sagen – aber hier unten auf meiner Globushälfte fließt das Wasser ja eh andersrum ab, heißt es.

Viel Spaß mit dem zweiten Podcast der Weltreporter, diesmal zusammengestellt von Kerstin Zilm, Jürgen Stryjak, Birgit Kaspar, Leonie March und Sascha Zastiral.

PS: Sie haben den ersten WR-Podcast verpasst? Hören Sie ihn in der Soundcloud an. Alle drei Monate erzählen weltreporter von Jobs und Recherchen zwischen Durban und Dänemark und laden ein zum Blick hinter die Kulissen, mitten in den Korrespondentenalltag.

Im Podcast #1 treffen Sie einen Weltreporter-Gründer, hören, welches Geräusch unsere Kollegin in Los Angeles zuweilen von der Arbeit abhält, welche Eigenschaften zum Job gehören und was Kollegen in Krisenregionen auch in schwierigen Zeiten zum Durchhalten motiviert.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Ein schönes Gefühl, es nun auch selbst in der Hand zu halten: Vor kurzem ist mein Buch „Ein Jahr in Frankreich“ im Herder-Verlag erschienen. Nun hat die Bücherkiste auch den Weg ins ferne Belloc gefunden. Das haben wir gefeiert! Kater Mishmish hat sogleich den leeren Karton zu seinem neuen Schlafplatz erkoren, seine Form der Liebeserklärung. Das Lesen überläßt er anderen. Denn was interessieren ihn die Geschichten über das Alltagsleben im französischen Südwesten, über die sehr erträgliche Leichtigkeit und Gemächlichkeit des Seins, über schwindelerregende Höhenpfade in den Pyrenäen, über die Hauptstadt des Parfums und französische Kommunalpolitik… Mir hat es sehr viel Freude gemacht, diesmal meine sehr persönlichen Erlebnisse aufzuschreiben statt wie sonst die Geschichten anderer Menschen zu erzählen. Hoffentlich haben meine LeserInnen genauso viel Spaß.

Ein schönes Gefühl, es nun auch selbst in der Hand zu halten: Vor kurzem ist mein Buch „Ein Jahr in Frankreich“ im Herder-Verlag erschienen. Nun hat die Bücherkiste auch den Weg ins ferne Belloc gefunden. Das haben wir gefeiert! Kater Mishmish hat sogleich den leeren Karton zu seinem neuen Schlafplatz erkoren, seine Form der Liebeserklärung. Das Lesen überläßt er anderen. Denn was interessieren ihn die Geschichten über das Alltagsleben im französischen Südwesten, über die sehr erträgliche Leichtigkeit und Gemächlichkeit des Seins, über schwindelerregende Höhenpfade in den Pyrenäen, über die Hauptstadt des Parfums und französische Kommunalpolitik… Mir hat es sehr viel Freude gemacht, diesmal meine sehr persönlichen Erlebnisse aufzuschreiben statt wie sonst die Geschichten anderer Menschen zu erzählen. Hoffentlich haben meine LeserInnen genauso viel Spaß.

Birgit Kaspar, „Ein Jahr in Frankreich“, Herder-Verlag

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Die Weltreporter im Gespräch – Ab sofort lassen wir Sie noch näher ran, an unsere Arbeit in aller Welt: Im WR-Podcast erzählen künftig alle drei Monate Korrespondenten von Jobs und Recherchen zwischen Durban und Dänemark, geben einen Einblick in den Korrespondentenalltag, live & lebendig. Wir schalten unsere Mikrophone für Sie auf Empfang und laden ein in unsere Schreib- und Tonbüros auf fünf Kontinenten. Der erste WR-Podcast führt hinter die Kulissen des größten Korrespondenten-Netzwerks freier Auslandsjournalisten, das über 47 deutschsprachige Reporter in fast ebenso vielen Ländern vereint.

Kerstin Zilm im per Wolldecke isolierten Studio.

Wer sind die Weltreporter-Journalisten und was bewegt sie? Erfahren Sie, unter welchen Bedingungen Geschichten entstehen, die Sie später gut gemischt online oder im deutschen Radio hören. Verbringen Sie 20 Minuten mit uns – jenseits der Schlagzeilen. In diesem ersten Podcast treffen Sie einen Weltreporter-Gründer, hören, welches amerikanische Geräusch unsere Kollegin in Los Angeles zuweilen von der Arbeit abhält und was Kollegen in Krisenregionen auch in schwierigen Zeiten zum Durchhalten motiviert.

Ganz nebenbei bekommen Sie Antworten auf eine Reihe von Fragen, die Sie sich vielleicht noch nie so gestellt haben 😉 Zum Beispiel:

Ägypten-Korrespondent Jürgen Stryjak während des Volksaufstandes 2011 auf dem Tahrir-Platz.

Der erste Weltreporter Podcast widmet sich aber auch ernsteren Themen: Im Interview berichtet Jürgen Stryjak, der seit 17 Jahren in Kairo arbeitet, vom Arbeit und Leben in einem Land, in dem Anschläge und Unterdrückung zum Alltag gehören. Er schildert, welche Spuren es hinterlässt, wenn man tagein tagaus über Menschen berichtet, die Gewalt oder Terror erleben, die desillusioniert oder hoffnungslos sind. Jürgen Stryjak erzählt auch, was ihn motiviert, sich von schwierigen Situationen nicht unterkriegen zu lassen. Er erzählt von einer Begegnung mit Amir Eid und seiner Indie-Band Cairokee, die er bei Proben in Kairo traf. Auch sie lassen sich nicht einschüchtern. Eines ihrer jüngeren Lieder heisst Akhr Oghniyya – zu deutsch: »Das letzte Lied«. Selbst wenn dies mein letztes Lied wäre, singt Amir Eid im Refrain, selbst dann würde ich noch von der Freiheit singen.

Janis Vougioukas nach der WR-Gründung im Jahr 2007 während einer Recherche über Folgen der Umweltverschmutzung in China.

Außerdem lernen Sie Janis Vougioukas kennen. Janis ist heute Stern-Reporter in Shanghai. Er war es, der im Jahr 2000 mit einer Handvoll anderer Journalistenschüler die Idee hatte, das Weltreporter-Netzwerk zu gründen. Im Gespräch erinnert sich Janis daran, wie damals auch die Einsamkeit als Freischaffender mit ein Motiv dafür war, das Abenteuer Weltreporter zu wagen. “Wir waren überrascht, wie viel man über Internet-Abstimmungen und Skype effizient, global und günstig organisieren konnte”, erzählt Janis Vouigoukas als ihn Kerstin Zilm über diverse Zeitzonen hinweg während einer Recherche in Hongkong erreicht. Damals begann die Medienkrise, und er und die 20 ersten Weltreporter waren begeistert, wie rasch sich die Existenz des weltweiten Reporternetzwerks in den Redaktionen herumsprach: “Es war toll zu sehen, wie dankbar die Redaktionen, die nicht mehr selbst schnell jemanden losschicken konnten oder wollten, unser Angebot angenommen haben.” Heute gehören zum Netzwerk 47 freie Korrespondenten in aller Welt und 27 Kollegen, die inzwischen nicht mehr als freie Journalisten arbeiten oder wieder von Deutschland aus berichten.

Leonie March interviewt einen Fährtenleser.

Zusammengestellt haben diese “20 Minuten Weltreporter persönlich” unser Podcast-Team in drei Kontinenten und diversen Zeitzonen. An Mikro und Mischpult agierten Kerstin Zilm in Los Angeles, Leonie March in Durban und Sascha Zastiral in London.

Viel Spaß beim Zuhören, und bis zum nächsten Podcast – in spätestens drei Monaten.

Im Helikopter über Durban

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Ein Abend mit den Weltreportern in Hamburg am Freitag, 30. Juni 2017, 19 Uhr

Putin, Erdogan, Merkel, Trump, Juncker und all die anderen Mächtigen an einem Tisch: Probleme gäbe es für die Staats- und Regierungschefs der G20-Staaten Anfang Juli genug zu lösen. Beispiele gefällig? Klimaschutz: Den hat der US-Präsident gerade aufgegeben. Ein Ende von Krieg und Chaos: Nicht nur Saudi-Arabien heizt die Lage global weiter auf. Der Kampf gegen Ungleichheit und Armut: Doch die Europäer wollen nur, dass die Armen bleiben, wo sie schon immer waren. Vor dem G20-Gipfel in Hamburg gibt es nichts als Fragezeichen.

Putin, Erdogan, Merkel, Trump, Juncker und all die anderen Mächtigen an einem Tisch: Probleme gäbe es für die Staats- und Regierungschefs der G20-Staaten Anfang Juli genug zu lösen. Beispiele gefällig? Klimaschutz: Den hat der US-Präsident gerade aufgegeben. Ein Ende von Krieg und Chaos: Nicht nur Saudi-Arabien heizt die Lage global weiter auf. Der Kampf gegen Ungleichheit und Armut: Doch die Europäer wollen nur, dass die Armen bleiben, wo sie schon immer waren. Vor dem G20-Gipfel in Hamburg gibt es nichts als Fragezeichen.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Naiv und weltfremd? Oder berührend und inspirierend? Seit drei Monaten ist unser Buch “Die Füchtlingsrevolution” im Handel. Kommentare, Lob und Kritik gab es seither reichlich, Reaktionen, die so spannend wie vielseitig waren. In unserem neuen Audio-Spezial hören Sie mehr dazu.

[soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/tracks/294049452″ params=”color=ff9900&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false” width=”100%” height=”166″ iframe=”true” /]

Manche Zeitungen wie die FAZ haben unser Buch gleich zweimal rezensiert. Wir freuen uns auch darüber…

Viele Medien berichteten von den Lesungen, zu denen wir von Buchläden, Bibliotheken aber auch von vielen Schulen eingeladen wurden. Radiostationen rezensierten das Buch, zum Beispiel ‘B5 aktuell’, Deutschlandradio und Bayern 2. Autorinnen und Autoren haben auf Lesungen in ganz Deutschland diskutiert, (hier ein Bericht von einer Lesung mit Philip Hedemann aus dem oberpfälzischen Pressath) und Fragen beantwortet.

Viele Medien berichteten von den Lesungen, zu denen wir von Buchläden, Bibliotheken aber auch von vielen Schulen eingeladen wurden. Radiostationen rezensierten das Buch, zum Beispiel ‘B5 aktuell’, Deutschlandradio und Bayern 2. Autorinnen und Autoren haben auf Lesungen in ganz Deutschland diskutiert, (hier ein Bericht von einer Lesung mit Philip Hedemann aus dem oberpfälzischen Pressath) und Fragen beantwortet.

Bei der offiziellen Buch-Vorstellung im taz-Café saß auch Ameena auf dem Podium, die junge Syrerin die Philip Hedemann auf ihrem Weg begleitete und die einen Prolog zu unserem Buch geschrieben hat. Im neuen Audio-Spezial 2 hören Sie Sie mehr darüber, wie das Leben der jungen Frau seither weiterging und lernen zwei ihrer Kinder kennen. Philip erzählt, warum Ameena unbedingt das Kanzleramt kennenlernen wollte. Und warum sie – trotz ihres Glücks darüber in Deutschland zu leben – während einer Lesung in Tränen ausbrach.

Angst auch nach 25 Jahren

Im Audio erfahren Sie, was Kerstin Zilms Interviewpartnerin Lidia Nunez empfand, als sie ihren Sohn nach 15 Jahren zum ersten Mal wieder umarmen konnte. Von einem anderen Weltende schaltet sich Bettina Rühl zu, sie läßt die Somalierin Haibo Abdirahman Muse zu Wort kommen, die schon 25 Jahre in einem kenianischen Flüchtlingslager lebt und trotzdem noch Angst hat.

Birgit Kaspar in Toulouse spricht mit ihrer Interviewpartnerin Chantal Pulé, die ihr erzählt, ob sie nach all den Jahren in Paris, heute bereut aus dem Libaon geflohen zu sein.

Birgit Kaspar und Marc Engelhardt lesen in Herne Foto: Claudia Korbik

Zu weit weg?

Herausgeber Marc Engelhardt erzählt im Audio #2 welche Inhalte auf Lesungen am häufigsten diskutiert werden und wie sehr viele deutsche Leser überrascht, das Fluchten auf der ganzen Welt passieren. Viele Gespräche nach den Lesungen drehen sich darum, was der Begriff ‘Revolution’ bedeuten soll. Marc Engelhard hat außer positivem Feedback natürlich auch kritische Meinungen gehört. Ein Leser wirft uns vor, als Auslandskorrespondenten zu weit entfernt von der deutschen Problematik zu sein. Marc Engelhardt: “Den Blick aus dem Ausland sehen wir eher als Qualität des Buches. Sicher kann man das kritisieren, ich glaube aber nicht, dass man das sollte. Wir sagen ja nicht, dass sich eine Lösung aus Südafrika oder anderen Ländern 1 zu 1 auf Deutschland übertragen lässt. Aber es hilft vielleicht, den Horizont zu erweitern und mit anderen Augen auf Situation in Deutschland zu blicken.”

Denn eines ist gewiss: Flucht wird als Phänomen zunehmen, Die Frage ist: wie gehen wir damit um.

In Lesbos bleiben die Tische leer

Lesbos: Die Urlauber bleiben aus.

Im Audio #2 hören Sie auch von Alkyone Karamanolis, Weltreporterin in Athen, die sich gefragt hat: Wie geht es den Rettern heute? Fischer Konstantinos Pinderis, erzählt wie sich sein Leben auf der Insel Lesbos komplett verändert hat. Am idyllischen Hafen von Skala Sikamineas bleiben die Tische leer. Zwar landen dort keine Flüchtlingsscharen mehr wie 2015, doch die Touristen kommen ebenfalls nicht mehr. Sie scheinen ihre früheren Lieblingsinseln vergessen zu haben – zum Leid der Einheimischen, denen die Arbeit ausgeht.

Vergessen würden in meinem eigenen Berichtsgebiet Australien viele Politiker am liebsten die Situation der Flüchtlinge, die nach wie vor auf den Inseln Manus und in Nauru die Hoffnungslosigkeit ihrer Lage erdulden. Menschen müssen dort seit Jahren als Abschreckung für künftige Boots-Migranten herhalten. Ich erzähle im Audio #2 darüber, wie schwer geschädigt die dort gestrandeten Männer, Frauen und Kinder durch die Inhaftierung sind, und dass ihre Zukunft trotz heftiger Proteste von Menschenrechtsorganisationen und anderen noch immer unklar ist.

Hören Sie rein, ich bin sicher, unser Audio Spezial # 2 macht Sie neugierig auf unser Buch Die Flüchtlingsrevolution, erschienen im August im Pantheon Verlag.

Hören Sie rein, ich bin sicher, unser Audio Spezial # 2 macht Sie neugierig auf unser Buch Die Flüchtlingsrevolution, erschienen im August im Pantheon Verlag.

Auch wenn sie es bereits gelesen haben, erfahren Sie im Podcast einiges Neues. Zusammengestellt haben es die Weltreporter Kerstin Zilm, Leonie March, Randi Hauser und Sascha Zastiral.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Erleben Sie das neue Buch der Weltreporter live und diskutieren Sie mit den Autorinnen und Autoren! Wir lesen Passagen aus dem Buch, berichten von unseren Recherchen und Erfahrungen und stellen uns Ihren Fragen.

13. März 2017, 18:30 Uhr – WILHELMSHAVEN, Volkshochschule

Lesung und Diskussion mit Marc Engelhardt.

19. März 2017, 19:00 Uhr – THEDINGHAUSEN, Haus auf der Wurth

Lesung und Diskussion mit Marc Engelhardt.

21. März 2017, 19:30 Uhr – DÖRVERDEN, Aller-Weser-Oberschule

Lesung und Diskussion mit Marc Engelhardt.

Marc Engelhardt liest am 29.10.16 beim Alumni-Kongress der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin (Foto: Stephan Röhl)

Weitere Termine sind in Planung.

Weltreporter Philipp Hedemann, einer von 26 Autoren der «Flüchtlingsrevolution», spricht mit Flüchtlingen an der mazedonisch-serbischen Grenze im Herbst 2015.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Ich bin ja jetzt schon eine ganze Weile in Kalifornien, angekommen 2003 als ARD-Radio-Korrespondentin und inzwischen als selbständige rasende Reporterin unterwegs mit allen Höhen und Tiefen, die das freischaffende Leben so mit sich bringt.

Ich bin ja jetzt schon eine ganze Weile in Kalifornien, angekommen 2003 als ARD-Radio-Korrespondentin und inzwischen als selbständige rasende Reporterin unterwegs mit allen Höhen und Tiefen, die das freischaffende Leben so mit sich bringt.

Zu den Höhen zählt eindeutig, dass es nun das erste Buch von mir gibt. Ein Jahr in Kalifornien!

Als der Herder-Verlag mich fragte, ob ich Lust auf das Projekt hatte, war ich sofort neugierig. Schon lange träumte ich davon, ein Buch zu schreiben. In der Grundschule habe ich das sogar schon mal gemacht. Selbst gebundene und illustrierte Abenteuer eines Mädchens, frei erfunden mit starken autobiographischen Zügen. Der Dackel meiner Freundin hat das Werk leider vernichtet bevor es zum Bestseller werden konnte.

Jetzt also ein neuer Versuch. “Ich finde das Jahr, in dem ich mich selbständig gemacht habe spannender als mein erstes Jahr in Kalifornien”, sagte ich beim Treffen mit dem Lektor. Der antwortete diplomatisch, das sei sicher auch sehr interessant, aber in der Serie gehe es mehr darum, wie das so ist, wenn man in einem neuen Land ankommt. “Die Bürokratie ist überwältigend, die Menschen sind fremd und das Wetter ganz anders.”

Ja, wie war das damals eigentlich? Ich versuchte mich zu erinnern und mir fiel einiges ein: wie meine Ikea-Möbel in Bubble-Wrap ewig auf einem Containerschiff durch den Panama-Kanal schipperten und ich deshalb auf der Luftmatratze schlief. Wie am roten Teppich die Prominenz einfach an mir vorbei ging, weil die internationale Radiojournaille in Hollywood nicht die Anerkennung bekommt, die sie verdient. Wie ich wegen zu großer Vorsicht durch die erste Führerscheinprüfung gefallen bin. Wie ich den ersten prall gefüllten Waffenschrank gesehen habe. Wie ich Wasserkanister in die Grenzwüste geschleppt habe. Wie ich staunend in der Gischt der Wasserfälle vom Yosemite-Nationalpark stand. Und natürlich wie wunderbar es nach 14 Jahren Berliner Winter war, dass so oft die Sonne scheint. Das ist übrigens immer noch wunderbar!

Jetzt ist es raus in der Welt, mein erstes Buch. Bei mir ist allerdings noch keins angekommen, obwohl der Verlag das Paket mit Belegexemplaren schon vor einer Weile abgeschickt hat. Auch das ist so eine kalifornische Erfahrung: transatlantische Post kostet zwar ein Vermögen, bewegt sich aber im Tempo der Postkutschen-Zeit.

Ob das ins nächste Buch passt? Eher nicht. Das wird eine erfundene Geschichte mit nur ein paar autobiographischen Zügen.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Er sieht sich bereits als nächster Ministerpräsident der Niederlande. Um die Grenzen hermetisch zu schliessen, den Bau von Moscheen samt Koran zu verbieten und mit einem Referendum dafür zu sorgen, dass dem Brexit möglichst schnell ein Nexit folgt: Geert Wilders, 52 Jahre alt, erklärter Feind von Islam und Europa.

“Jetzt sind wir an der Reihe!” frohlockte der blondierte Populist nach dem Brexit. Schon seit Jahren warnt Wilders ebenso unermüdlich wie erfolgreich vor einem Asyltsunami, schimpft über die Milliarden, die an Brüssel verschwendet werden, und plädiert auf einen Nexit.

Im europäischen Parlament hat er genügend Bündnispartner für eine eigene Fraktion gefunden. Im Sommer 2014 präsentierte er sie zusammen mit Marine LePen vom Front National erstmals den anderen Abgeordneten. Er sprach von einem neuen D-Day, “einem Befreiungstag für Europa – von Europa”.

Auf nationaler Ebene musste Wilders bei den letzten Wahlen ein paar Niederlagen einstecken. Aber dank sei Flüchtlings- und Europakrise liegt er in den Umfragen nun so weit vorne wie nie zuvor in seiner Karriere: Seine “Partei für die Freiheit” PVV könnte bei den nächsten Parlamentswahlen im März 2017 stärkste Fraktion werden und die Zahl ihrer Sitze fast verdreifachen auf 36 der insgesamt 150 Mandate.

Dabei ist sie innerlich zerissen und keine richtige Partei, denn sie hat nur ein einziges Mitglied: Wilders. In Deutschland würde die PVV nicht zu Wahlen zugelassen, die niederländischen Gesetze sind weniger streng. Auf diese Weise will Wilders die Kontrolle und alles fest im Griff behalten. Auf staatliche Zuschüsse muss er verzichten; wie sich die PVV finanziert, ist nicht transparent.

Aber selbst wenn Wilders 2017 tatsächlich der neue Ministerpräsident der Niederlande werden sollte: Von einem Nexit ist er weit entfernt. Zwar tendieren einer jüngsten Umfrage zufolge 48 % der Niederländer zu einem EU- Austritt. Aber dazu bräuchte Wilders eine Mehrheit im Parlament – und so weit will es bis auf seine PVV keine andere niederländische Partei kommen lassen.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Das Programm des Weltreporter-Forums 2016 in Raiding/Burgenland steht:

Wir freuen uns mit unseren internationalen Gästen auf einen spannenden Sommer-Nachmittag auf dem Land. Und auf Sie!

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Noch nie schien die Welt so instabil und aus den Fugen geraten wie jetzt – zumindest aus europäischer Sicht. Globalisierung, Terror, Kriege und blutige Konflikte. Migranten, Flüchtlinge und Finanzströme: Die Ratlosigkeit ist bei Wählern wie Politikern gleichermaßen groß.

Transparenz herzustellen und Zusammenhänge aufzuweisen gehört zu den Hauptaufgaben von Journalisten im Allgemeinen und Auslandskorrespondenten im Besonderen. Denn sie sind die Experten vor Ort, sie erleben die Wirklichkeit jenseits der Grenzen hautnah. Lösen lassen sich die Probleme der Welt an einem Nachmittag nicht. Aber gemeinsam einen Blick hinter die Kulissen werfen, das können wir:

Beim WELTREPORTER-FORUM am 23. Juli berichten die Weltreporter und ihre Gäste von dem, was in ihren Welten gerade in Bewegung ist.

WELTREPORTER-FORUM

»Welt in Bewegung«

Keynotes, Kurzvorträge im Pecha-Kucha-Format + eine Podiumsdiskussion

mit Alexandra Föderl-Schmid (Chefredakteurin Der Standard), Karim El Gawhary (Weltreporter + ORF-Korrespondent), Hasnain Kazim (Spiegel), Florian Klenk (Chefredakteur Falter), Wieland Schneider (stellv. Auslandschef Die Presse), Cornelia Vospernik (Moderatorin ORF), Autor & Bruno-Kreisky-Preisträger Najem Wali & Weltreportern von allen Kontinenten

Samstag, 23. Juli 2016

14:00 – 18.30 Uhr

Franz Liszt-Konzerthaus

A-7321 Raiding

Eintritt frei

ANFAHRT:

Für Interessenten steht ein Bus-Service von Wien nach Raiding zur Verfügung:

Abfahrt Wien am Karlsplatz am 23. Juli ist um 12:00 hinter dem Musikverein, Bösendorferstr. 12

Abfahrt Raiding zurück nach Wien um 20:00.

Kosten: 12 Euro

Anmeldung unter raiding@weltreporter.net

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Tim Kukral, derzeit Volontär beim NDR und vorher Student in Hamburg, hat eine Arbeit über freie Auslandskorrespondenten geschrieben. Grundlage des Werks, das jetzt beim Herbert von Halem Verlag erschienen ist waren Interviews mit 14 Weltreportern.

Aus dem Blurb: ‘Durch eine qualitative Befragung von Mitgliedern des renommierten Journalistennetzwerks Weltreporter liefert dieser Band erstmals umfangreiche Erkenntnisse über die Arbeit der freien Auslandskorrespondenten.’

Kukrals Buch ‘Arbeitsbedingungen freier Auslandskorrespondenten’ ist Band 8 der Reihe “Journalismus International” und auch online bestellbar.

Zu Kukrals Fragen gehörten: Im Vergleich zu ihren festangestellten Kollegen haben die „Freien“ eher den Blick und die Zeit für Geschichten, die abseits liegen von den starren Themenplänen der Redaktionen in der Heimat. Aber (wie) kann man davon leben? Wie sieht der Alltag der freien Korrespondenten aus? Und wie sind sie überhaupt zu diesem Beruf gekommen?

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Es muss einer der imposantesten Flugrouten der Erde sein. Wenn freie Sicht herrscht, sind aus dem Kabinenfenster des Jets riesige Schneelandschaften oder der dunkelblaue Nordatlantik zu sehen. Manchmal gar beides.

Doch die gute Aussicht hat ihren Preis: Um mit dem Flieger nach Spitzbergen – immerhin 2000 Kilometer nördlich von Oslo und nur noch rund 1300 Kilometer vom Nordpol entfernt – und zurück zu reisen und dort internationale Klimaforscher zu treffen, wird pro Person laut Emissionsrechner MyClimate ab Berlin über eine Tonne CO2 ausgestoßen. Das ist mehr als die Hälfte des akzeptablen Jahresverbrauchs. Ziel der Reise: UNIS, das Universitätszentrum Spitzbergen, in Longyearbyen sowie Kingsbay, die internationale Forschungsstation eine halbe Flugstunde weiter nördlich. „Hier oben ist ein guter Ort, um Auswirkungen des Klimawandels zu studieren“, so Kim Holmén, internationaler Direktor des Norwegischen Polarinstituts.

Dass Forscher, Politiker und Journalisten, die sich mit dem Klimawandel beschäftigen, wohl oder übel fliegen müssen, um ans Ende der Welt zu kommen und die Konsequenzen menschlichen Konsums zu untersuchen, zu diskutieren und zu beschreiben, mag noch einleuchten. Schließlich ist das Aufklärung in unser aller Interesse. Oder ist das nur eine schlechte Entschuldigung? Wo hört die Notwendigkeit auf? Kognitive Dissonanz nennen Psychologen es, wenn man wider besseren Wissens und gegen seine Überzeugungen handelt.

Dass jegliche Form von CO2-Ausstoß schlecht fürs Klima ist, ist seit langem bekannt. Ebenso, dass Fliegen besonders schädlich ist. Genauso wie die Stromerzeugung mittels Kohle, die deswegen häufig als „Klimakiller Nummer 1“ bezeichnet wird.

Dennoch lässt der norwegische Staat sich nicht nehmen, auf Spitzbergen die Klimaforschung und die Erderwärmung gleichermaßen zu unterstützen. Die Regierung fördert nämlich nicht nur die internationale Forscherbasis in Ny Ålesund, sondern subventioniert auch den Kohlebergbau auf der Inselgruppe. „Das ist ein Paradox, das wir wirklich nicht brauchen“, urteilt Lars Haltbrekken, Chef von Naturvernforbundet, dem norwegischen Pendant zum Bund für Umwelt- und Naturschutz, der sie Jahrzehnten gegen Kolhleabbau auf Spitzbergen kämpft. „Und eine ziemliche Doppelmoral ist, dass Norwegen international gegen die Kohle kämpft, aber auf Spitzbergen selber welche gewinnt“, sagt Haltbrekken. So hat der norwegische Staatsfonds erst in diesem Jahr beschlossen, nicht mehr in Unternehmen, die sich zu stark in Kohle engagieren, zu investieren. „Das war ein großer Sieg. Dass wir den Rohstoff aber selber weiter nutzen, zeigt, dass es viel einfacher ist, anderen zu sagen, was sie ändern sollen, als selber etwas zu tun“, sagt Haltbrekken.

Mehr steht in meinem aktuellen Artikel für Zeit online.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Selbstverständlich kann man in der Caffetteria delle Oblate, Via dell’Oriuolo 26, tagsüber in Ruhe einen Cappuccino oder gegen Abend einen Aperitivo trinken. Doch stört sich niemand daran, wenn ich mich in der offenen Dachloggia des ehemaligen Frauenklosters einfach nur an einen Tisch setze, um den prachtvollen Blick auf die nahe Domkuppel zu genießen und dabei gratis im Internet surfe. An Sommerabenden gibt es, allerdings nicht kostenfrei, zudem Konzerte, Vorträge oder Lesungen.

Selbstverständlich kann man in der Caffetteria delle Oblate, Via dell’Oriuolo 26, tagsüber in Ruhe einen Cappuccino oder gegen Abend einen Aperitivo trinken. Doch stört sich niemand daran, wenn ich mich in der offenen Dachloggia des ehemaligen Frauenklosters einfach nur an einen Tisch setze, um den prachtvollen Blick auf die nahe Domkuppel zu genießen und dabei gratis im Internet surfe. An Sommerabenden gibt es, allerdings nicht kostenfrei, zudem Konzerte, Vorträge oder Lesungen.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Seit Monaten spricht Südkalifornien von El Nino. Das Wetterphänomen soll endlich Regen bringen, nach vier Jahren Dürre haben wir den bitter nötig.

Vor Kurzem gab es dann auch richtig tolle Wolken am Horizont und ich hatte vor einem Termin kurz Zeit für einen Spaziergang am Meer um mir das genauer anzuschauen.

GROSSARTIG!

Regen gab es leider trotzdem nicht. Aber am Ende von meinem Termin sah ich einen goldenen Schimmer über den Häusern. Eigentlich wollte ich nur noch schnell nach Hause und hab dann doch einen Abstecher Richtung Pazifik gemacht.

Hat der sich gelohnt! Auch wenn ich irgendwann tierisch gefroren habe, konnte ich einfach nicht wegschauen, geschweige denn umdrehen!

Das Schauspiel, das ich von der Natur geboten bekam, will ich doch niemandem vorenthalten.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Eigentlich wollte ich an dieser Stelle schon längst über die zum Quasi-Referendum erklärten, katalanischen Wahlen geschrieben haben, aber ich kam bisher nicht dazu, weil ich mit den Nachwehen eines zum Politikum gewordenen Interviews beschäftigt war. Ein ARD-Kollege und ich haben uns am Freitag vor der Wahl mit Oriol Amat, Wirtschaftsprofessor und Nummer 7 der separatistischen Junts pel Si-Liste getroffen. Ursprünglich sollte es um mögliche wirtschaftliche Konsequenzen einer Sezession gehen, das Interview mit dem Experten der Gegenseite war bereits geführt. Aber schon bald sprachen wir von möglichen Szenarien nach einem Regierungswechsel in Spanien. Als ein sehr wahrscheinliches Szenario schien Amat ein Madrider Angebot zu Verhandlungen um ein neues Autonomiestatut. Dass eine solche Offerte von den Katalanen angenommen würde, schien ihm wahrscheinlich. Ich war überrascht: Seit Jahren demonstrieren regelmäßig Hunderttausende für einen „eigenen Staat“, die „In-, Inde-, Independència“-Rufe sind fester Bestandteil der politischen Folklore und in jedem zweiten Interview beschwören Politiker, „es gebe keinen Weg zurück“. Zwei Tage vor der „plebiszitären“ Wahl ein Autonomiestatut als mögliche Lösung zu präsentieren, ist etwa so, als lasse man Sprinter monatelang im Hochland für Olympia trainieren, nur um sie dann zur Bushaltestelle joggen zu lassen. Ich fragte nach. Amat blieb dabei.

Eigentlich wollte ich an dieser Stelle schon längst über die zum Quasi-Referendum erklärten, katalanischen Wahlen geschrieben haben, aber ich kam bisher nicht dazu, weil ich mit den Nachwehen eines zum Politikum gewordenen Interviews beschäftigt war. Ein ARD-Kollege und ich haben uns am Freitag vor der Wahl mit Oriol Amat, Wirtschaftsprofessor und Nummer 7 der separatistischen Junts pel Si-Liste getroffen. Ursprünglich sollte es um mögliche wirtschaftliche Konsequenzen einer Sezession gehen, das Interview mit dem Experten der Gegenseite war bereits geführt. Aber schon bald sprachen wir von möglichen Szenarien nach einem Regierungswechsel in Spanien. Als ein sehr wahrscheinliches Szenario schien Amat ein Madrider Angebot zu Verhandlungen um ein neues Autonomiestatut. Dass eine solche Offerte von den Katalanen angenommen würde, schien ihm wahrscheinlich. Ich war überrascht: Seit Jahren demonstrieren regelmäßig Hunderttausende für einen „eigenen Staat“, die „In-, Inde-, Independència“-Rufe sind fester Bestandteil der politischen Folklore und in jedem zweiten Interview beschwören Politiker, „es gebe keinen Weg zurück“. Zwei Tage vor der „plebiszitären“ Wahl ein Autonomiestatut als mögliche Lösung zu präsentieren, ist etwa so, als lasse man Sprinter monatelang im Hochland für Olympia trainieren, nur um sie dann zur Bushaltestelle joggen zu lassen. Ich fragte nach. Amat blieb dabei.

Was der Wirtschaftsprofessor da sagte, bestätigte, was viele langjährige Korrespondenten vermuten: dass es innerhalb der heterogenen Junts pel Sí-Liste Differenzen über Weg und Ziel gibt, dass der Minimalkonsens nicht Unabhängigkeit um jeden Preis, sondern Verhandlungen mit Madrid und Brüssel sind. Vom Gezerre um Freigabe des Gesamtinterviews (einen Tweet hatte ich unmittelbar nach Interview abgesetzt), vom Druck und den widersprüchlichen Gedanken, die mir dabei durch den Kopf gingen, von der Unterstützung durch die Kollegen vor Ort und vom Círculo de corresponsales, erzähle ich gern mal an anderer Stelle. Samstag Nachmittag packte ich jedenfalls einen Ausschnitt aus dem Interview auf Soundcloud, die Online-Zeitung Eldiario.es brachte die Geschichte, El País, La Vanguardia, Antena 3 und ein halbes Dutzend anderer Medien nahmen das Thema auf, die beiden Unabhängigkeitslisten veröffentlichten Kommuniqués. Natürlich schmeicheln solche 15 Minuten Ruhm dem journalistischen Ego, wesentlicher ist für mich eine andere Erkenntnis: Freie Korrespondenten haben einen Standortvorteil. Wir sind meist lange genug in einem Land, um auch die Zwischentöne einer Debatte zu verstehen. Botschaften und Sender wechseln ihre Mitarbeiter gerne aus, um einen “frischen Blick von außen” zu garantieren oder – weniger nett gesagt – “Verbuschung” zu vermeiden. Aber genau diese Expertise ist unser großes Kapital. Und unverzichtbar, wenn es um Analyse, Interpretation, um Hintergrund geht. Das hoffe ich zumindest.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Skandinavien-Korrespondent Clemens Bomsdorf vertritt auf der netzwerk recherche Jahreskonferenz in Hamburg (3./4. Juli) am Samstag die Weltreporter. Mit Daniel Jahn (Chefredakteur AFP) und Sonja Volkmann-Schluck (Redakteurin n-ost) diskutiert Weltreporter Bomsdorf am 4.7. ab 10.30 Uhr über Auslandsjournalismus:

“Auslandsreporter unter Druck – Wie berichten über Krisen und Kriege wenn an der Ausstattung gespart wird?” Moderiert wird die Veranstaltung beim NDR Fernsehen in Hamburg von der freien Journalistin Gemma Pörzgen.

“Auslandsreporter unter Druck – Wie berichten über Krisen und Kriege wenn an der Ausstattung gespart wird?” Moderiert wird die Veranstaltung beim NDR Fernsehen in Hamburg von der freien Journalistin Gemma Pörzgen.

Die These: Gerade im Ausland machen viele Journalisten die Erfahrung, dass ihre Medien sich zwar gerne mit guten Geschichten aus aller Welt schmücken, aber immer seltener für entstehende Kosten aufkommen. Honorare sinken und Reisekosten werden selten übernommen. Besonders gravierend ist das, wenn in Krisengebieten an Versicherungsschutz, Sicherheitswesten und moderner Ausrüstung gespart wird. In den Redaktionen fehlt es häufig an Ansprechpartnern unter den Redakteuren, die aus eigener Erfahrung wissen, wie es ist, im Ausland zu arbeiten. Haben fundierte Berichterstattung, eigene Recherche und Qualität dennoch eine Zukunft?

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Mittendrin dann plötzlich die heikelste Frage von allen. Zuvor hatten wir den Umbruch in Ägypten diskutiert, die zunehmend repressiven Verhältnisse, die zerstörten Hoffnungen und den Wunsch vieler Ägypter nach Stabilität. Wir hatten versucht, etwas Klarheit in den Schlamassel zu bringen, so gut es eben ging. Wir beschäftigten uns mit Fragen, auf die es keine einfachen Antworten gibt.

Aber länger überlegen musste ich erst, als der langjährige ARD-Korrespondent Jörg Armbruster von mir wissen wollte, ob ich mir vorstellen könnte, in Schwäbisch Gmünd zu leben. Was antwortet man auf solch eine Frage, wenn vor einem knapp hundert stolze Schwäbisch Gmünder sitzen, deren Stuhlreihen so angeordnet sind, dass sie den Fluchtweg versperren?

Natürlich kann ich mir vorstellen, dort zu leben. Schwäbisch Gmünd ist eine feine, mittelkleine Stadt mit herausgeputztem historischen Stadtkern, eine Idylle, die für jeden, der gerade aus Kairo kommt, einen Anblick bietet wie mit Photoshop bildbearbeitet. Außerdem hängt es ja von Tausendundeinem Grund ab, ob man an einem Ort zurechtkommt, allen voran von der Arbeit. (Und da ist Schwäbisch Gmünd für einen Nahostkorrespondenten leider eher weniger geeignet, auch wenn es in Nah-Ostwürttemberg liegt.)

Zusammen mit Jörg Armbruster und Suleman Taufiq, den Herausgebern des Stadtlesebuches »Mein Kairo – My Cairo«, war ich an einem Abend in der Stadtbibliothek des Ortes zu Gast und am darauffolgenden Abend dann im Buchhaus Wittwer in Stuttgart. Der großformatige, edel gestaltete Band mit Texten von rund 50 Autoren ist eine Liebeserklärung an die Millionenmetropole am Nil – der vermutlich einzige Kairo-Bildband, in dem die Pyramiden kein einziges Mal auftauchen, jedenfalls nicht in den 140 spannenden Photographien von Barbara Armbruster und Hala Elkoussy.

In meinem Text erzähle ich von meiner Zeit im ärmlichen, traditionellen Altstadtviertel Bab al-Shaariyya. Unter anderem berichte ich vom benachbarten Tischler, der mal ein geborstenes Wasserrohr in meiner Wohnung mit den Worten reparierte: »Wenn Gott will, dass dein Wasserrohr am Ende wieder ganz ist, dann kriege sogar ich das hin. Wenn Gott dies nicht will, dann schafft das auch kein richtiger Klempner.«

Besser kann man die Entspanntheit gar nicht beschreiben, mit der die Kairoer ihren Alltag am Ende doch immer irgendwie bewältigen. Gleichzeitig ist dieser Ansatz beunruhigend. Man stelle sich vor, der Tischler hätte mich mit denselben Worten am Blinddarm operiert: »Wenn Gott will, dass du den Eingriff überlebst, dann kriege sogar ich das hin. Wenn Gott dies nicht will, dann schafft das auch kein echter Chirurg.«

Infos zu dem dreisprachigen Stadtlesebuch/Bildband (deutsch, englisch, arabisch) auf der Webseite der edition esefeld & traub. Und so fand die Lokalpresse unseren Abend in Schwäbisch Gmünd.

Lesung und Diskussion im Buchhaus Wittwer in Stuttgart: Jörg Armbruster, Jürgen Stryjak, Suleman Taufiq

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Verstörende Bilder und Töne vom Erschießen eines Obdachlosen mitten in Los Angeles erinnern mich an die Stunden, die ich erst vor Kurzem dort verbracht habe – bei der alle zwei Jahre stattfindenden Obdachlosenzählung.

Auf dem Weg vom Parkplatz zu der Unterkunft, an der der Zählung beginnen sollte fielen mir natürlich die Zelte, die aus Planen und Tüchern improvisierten Lager, der Müll und der Gestank auf. Marihuanaschwaden waren eine willkommene Abwechslung zu Wolken aus Urin und saurem Schweiß. Bilder, die mich bis heute verfolgen sind die von Kleiderbündeln, die ich auf der Straße sah und nicht wusste, ob darin ein Mensch verborgen ist, plötzliche Schreie, die scharfe Warnung eines Vorbeigehenden, vorsichtig zu sein, der fast zahnlose Mann, der aus einer zerrissenen Plastiktüte Socken verkaufen wollte und die vielen mutlosen, verzweifelten und leeren Augen.

Die Gruppe, die ich bei der Zählung begleitete, begann mit der Befragung von S., einer 49 jahre alten Frau, die sich im Wartesaal der Unterkunft ausruhte.

Hier können Sie nachhören, was S. gesagt hat.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Kerstin Zilm hat für den WELTREPORTER-Adventskalender diese begeisterten Klinsmann-Fans in Los Angeles bei einem Freundschaftsspiel des US-Teams gegen Korea aufgenommen:

“Ich bin großer Klinsi-Fan und hab mich sehr gefreut, wie die Fans am Rand des Trainingscamps den deutschen Trainer gefeiert haben. Ich habe einige Male über das US-Team berichtet und bin dabei selbst zum Fan der US-Mannschaft geworden. Zu den Spielen reisen inzwischen tausende von Fans an. Sie nennen sich die “American Outlaws” weil Fußball in den USA ja noch immer ein wenig eine Außenseiterrolle spielt.

Als Deutschland gegen die USA gespielt hat, hab ich gemerkt, dass die Liebe zum Team meiner Wahlheimat doch lange nicht an meine Begeisterumng für die Deutschen herankommt. Ich hab das Spiel in einer Kneipe mit deutschen und US Fans gesehen und hab nur den Deutschen die Daumen gedrückt. Das Finale hab ich in einer überfüllten Kneipe geschaut und hinterher mit Freunden die Meisterschaft riesig gefeiert.”

Als Deutschland gegen die USA gespielt hat, hab ich gemerkt, dass die Liebe zum Team meiner Wahlheimat doch lange nicht an meine Begeisterumng für die Deutschen herankommt. Ich hab das Spiel in einer Kneipe mit deutschen und US Fans gesehen und hab nur den Deutschen die Daumen gedrückt. Das Finale hab ich in einer überfüllten Kneipe geschaut und hinterher mit Freunden die Meisterschaft riesig gefeiert.”

Meine Töne von den Fans sind unter anderem in ein Feature für die Sendung ‘Nachspiel’ vom Deutschlandradio eingeflossen.

Event

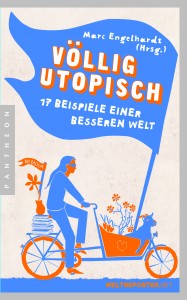

Am Mittwoch, 24. September, stellen wir ab 17.30 mit dem Schauspieler Benno Fürmann in der GLS-Bank in Berlin-Mitte unseren Reportage-Band „Völlig utopisch“ vor. Marc Engelhardt, Philipp Hedemann, Julia Macher und Kerstin Zilm präsentieren das neue Weltreporter-Buch, Schauspieler Benno Fürmann (u.a. „Anatomie“, „Tom Sawyer“) liest.

Am Mittwoch, 24. September, stellen wir ab 17.30 mit dem Schauspieler Benno Fürmann in der GLS-Bank in Berlin-Mitte unseren Reportage-Band „Völlig utopisch“ vor. Marc Engelhardt, Philipp Hedemann, Julia Macher und Kerstin Zilm präsentieren das neue Weltreporter-Buch, Schauspieler Benno Fürmann (u.a. „Anatomie“, „Tom Sawyer“) liest.

„Für die Gestaltung der Zukunft ist Utopie die entscheidende Qualität“, schreibt Ilija Trojanow im Vorwort zum Reportage-Band. – Die Korrespondenten haben Orte und Menschen mit Zukunftspotential besucht: ein Dorf in Namibia, das sich seine eigene Währung geschaffen hat. Einen Ort in Äthiopien, der Karl Marx gefallen hätte. Eine Künstlersiedlung in der Colorado-Wüste. Eine Hacker-Community im katalonischen Hinterland.

„Für die Gestaltung der Zukunft ist Utopie die entscheidende Qualität“, schreibt Ilija Trojanow im Vorwort zum Reportage-Band. – Die Korrespondenten haben Orte und Menschen mit Zukunftspotential besucht: ein Dorf in Namibia, das sich seine eigene Währung geschaffen hat. Einen Ort in Äthiopien, der Karl Marx gefallen hätte. Eine Künstlersiedlung in der Colorado-Wüste. Eine Hacker-Community im katalonischen Hinterland.

Das Zeitmagazin fand: Ein Buch, das „heiter bis glücklich“ macht!

Die Veranstaltung ist gratis, unterhaltsam und garantiert spannend! Treffen Sie WELTREPORTER.NET – Menschen, die dort sind, wo die Nachrichten entstehen. Die Geschichten erzählen, die unter die Haut gehen – und durch die wir unsere Welt ein bisschen besser verstehen.

24. September, 17.30 Uhr, „Völlig Utopisch“

GLS-Bank Berlin, Schumannstraße 10, 10117 Berlin

Gratis, Anmeldung bitte unter berlin-aktuell@gls.de

WR danken der der GLS-Bank und der Buchhandlung Ocelot.

Foto von Benno Fürmann © Anja Limbrunner