Netzwerk

Mitglieder

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Die Kinder in Paris hatten es nicht leicht in den letzten Jahren: Erst ging man nicht raus wegen der Terroroattacken (Je suis Charlie!), dann wegen der Gelbwesten-Demonstrationen, bei denen die Black-Block-Bewegung jeden Samstag die Innenstadt zerstörte und die Polizei mit Tränengas dagegen hielt, dann kam der Generalstreik und dann die Pandemie. Was macht so eine Aneinanderreihung von Krisen mit den Kindern? Wie erleben sie es, ständig zuhause bleiben zu müssen?

In den Medien kommen zu diesem Thema meist nur Erwachsene zu Wort, Eltern oder Psychologen. Ich wollte aber wissen, was die Kinder denken und habe deshalb einfach eine Reportage mit meinem eigenen Sohn realisiert.

Das ist das Ergebnis.

Es zeigt mir, dass Kinder viel häufiger selbst zu Wort kommen sollten. Sie haben ihre eigene Meinung und die sollte gehört werden. Auch wenn es um Produkte für sie geht.

Um die Zeit während des Corona-Lock-down zu nutzen und etwas Kreatives mit meinem Kind zu machen, habe ich mit ihm deshalb auch Buchbesprechungen gedreht. Denn auch hier entscheiden meist die Erwachsenen, ob ein Buch gut ist oder nicht. Nicht die Kinder.

Ich hoffe schwer, das wir (mein Sohn und ich) die Reihe weiterführen können. Also bitte klicken und kommentieren. Kinder brauchen Motivation, um sich zu trauen, ihre Stimme zu erheben. Geben wir ihnen die Möglichkeit.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Die Corona-Krise hat noch wichtiger gemacht, was uns Weltreporter auszeichnet: Wir sind schon da, wohin andere erst reisen müssen – und genau das jetzt nicht mehr können. Quarantäne, geschlossene Grenzen, Reisebeschränkungen, Ausgangssperren – Reisen sind schwierig geworden, nicht nur ins Ausland, und auch für Journalisten. Wer zum Coronavirus jenseits der Landesgrenzen recherchieren will, schaut ins Internet, telefoniert – oder beauftragt einen Weltreporter. Wir wissen, wie die Situation in vielen Regionen der Welt ist, denn wir arbeiten und leben dort.

Fabian Kretschmer berichtet aus China zur Öffnung der Stadt Wuhan und beschreibt, welche Auswirkungen die Krise auf die Blase des chinesischen Profifussballs hat. Anke Richter hat mit Deutschen gesprochen, die in Neuseeland festsitzen.

Sarah Mersch beobachtet, wie die Tunesier daraf reagieren, wenn Ausgangssperren plötzlich mit Drohnen überwacht werden. Wolf-Dieter Vogel schreibt aus Mexiko, weshalb ein Essayband mit philosophischen Texten in der Coronakrise offenbar einen wichtigen Nerv trifft.

Vermutlich schon, schreibt Julia Macher, aus dem Brennpunkt-Land Spanien. Sie arbeitet in Barcelona und berichtet von dort unter anderem darüber, was sich Hotels einfallen lassen, wenn Touristen fehlen.

Bettina Rühl und Marc Engelhardt recherchieren im dem Kongo und in Genf, wie die Ebolakrise zu Ende geht – und was sich für die Corona-Pandemie daraus lernen lässt.

Bettina Ruehl weiß außerdem, wie ein gespensticher Flughafen aussieht, sie war im Terminal von Nairobis Airport, als dort die letzten internationalen Flüge landeten. Im Deutschlandfunk berichtet sie an diesem Wochenende gemeinsam mit Südafrika-Weltreporterin Leonie March und anderen Korrespondenten über die Situation in Afrika.

Wie sich das Virus in Townships und Slums in Südafrika ausbreitet, schildert Leonie March außerdem in einem Korrespondentengespräch mit dem SWR.

Warum die Australier derzeit nicht sonderlich gut auf Kreuzfahrer zu sprechen sind – und wie es aussieht wenn Strände geschlossen werden – habe ich in einem kurzen Länder-Update zusammengestellt. In Brüssel fragt sich Eric Bonse, wann die EU-Staaten den “Exit” aus der Coronakrise vorbereiten?

So aktuell wie es uns möglich ist, halten wir Weltreporter Sie aus mehr als 100 Ländern auch über unsere Weltreporter.net-Facebookseite und unseren Twitter-Kanal auf dem Laufenden.

Bleiben Sie gesund, bleiben Sie demokratisch, bleiben Sie informiert.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

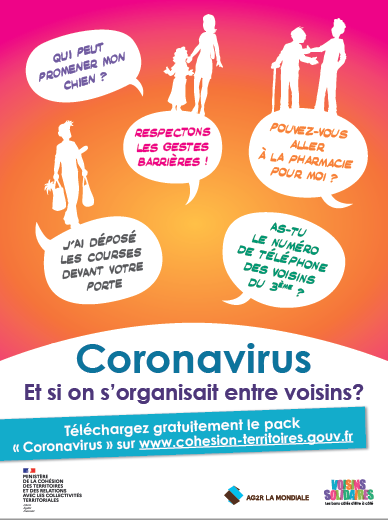

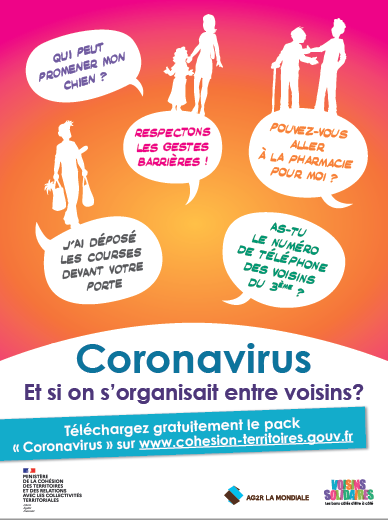

Was tut man in der Coronavirus-Ausgangssperre, wenn die Wohnung geputzt, der Kühlschrank abgetaut, die Wäsche gebügelt, die Kleider und Bücher aussortiert sind? „Man will helfen“, meint Atanase Perifan, Gründer der „Voisinssolidaires“. Die Assoziation der „solidarischen Nachbarn“ will unter Anwohnern eine Dynamik zur gegenseitigen Hilfe entwickeln, und dies ist heute so wichtig wie nie zuvor. Vor allem für ältere Mitmenschen. Da nur noch wenige mobile Sozialdienste während der Ausgangssperre unterwegs sind, sind viele alte Leute auf sich selbst gestellt. Mit verheerenden Folgen, erklärt Perifan – selbst COVID-19-infiziert – hustend am Telefon: „Auch wenn es rüstige Rentner sind, kommt es schnell zu Mangelernährung mit gesundheitlichen Folgen.“ Hier können Nachbarn helfen. „Für die 80-Jährige im dritten Stock ein paar Lebensmittel aus dem Supermarkt mitzubringen, kostet gerade mal 10 Minuten.“

Altes Ehepaar in Paris, Les Halles. Foto: Barbara Markert

Auf der Website der soldiarischen Nachbarn gibt es deshalb ein „Kit Coronavirus“ zum Runterladen. Es beinhaltet ein Infoposter, einen Aushang und zwei vorgedruckte Listen, in denen man sich mit Name, Stockwerk und Telefon eintragen kann.

Poster der Assoziation Voisins Solidaires, Frankreich

In der ersten Woche der Ausgangssperre wurde das Kit bereits über 130.000 Mal abgerufen, seitdem steigt der Download proportionell zu den Infektionsfällen an. Wird denn nur runtergeladen oder auch wirklich geholfen? Perifan: „Wir fragen per Mail nach und wissen, dass 60% der Listen nach drei Tagen ausgefüllt und in Aktion gesetzt wurden.“

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Als Sophie Vouzelaud geboren wurde, sah wenig danach aus, dass sie einmal als Model arbeiten würde. Sie kam nahezu völlig gehörlos auf die Welt. Trotzdem lernte sie sprechen und besuchte eine normale Schule. Mit 19 nimmt sie an einem Modelwettbewerb teil und ergattert am Ende den zweiten Platz bei der Wahl zur Miss France. Seitdem ist die Schönheit mit den Hörgeräten in Frankreich ein kleiner Star und setzt sich für mehr Akzeptanz der Gehörlosen in der Gesellschaft ein. Sie möchte beweisen, dass man auch mit einem Handikap ein normales Leben führen kann. Weltreporterin Barbara Markert stellt die Französin, die aktuell eine Botschafterrolle für Dior Parfums übernommen hat, in einem Modeportrait mit umfangreicher Bilderreihe zur aktuellen Herbstmode vor.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Das Thema “Überwachen” ist mittlerweile so international wie unser Netzwerk. Im fünften Podcast der Weltreporter geht es deshalb diesmal um Überwachung und Datenschutz: um Blockwarte und Distriktpolizisten, um Facebook und soziale Medien. Aber auch um Toilettenrollen und Fernsehbildschirme. Wem sich dieser Zusammenhang nicht erschließt, sollte unbedingt hineinhören!

Über die digitale High-Tech-Überwachung wurde zuletzt endlich auch auf politischer Ebene breit diskutiert, in den USA und im deutschen Bundestag. Stichwort: Facebook, Google und co. Aber selbst in Weltgegenden, die noch Modem- und glasfaserfrei sind, werden Bürgerinnen und Bürger überwacht.

Im neuen WR-Podcast erzählen rund ein Dutzend Weltreporter von ihren Erfahrungen in “ihren” Ländern und beschreiben mehr oder weniger ausgefuchste Methoden der Schnüffelei, die in ihrer Plumpheit teils schon wieder amüsant sind. Stichwort Toilettenrolle, im Bericht von Birgit Kaspar. Geradezu sprachlos macht der Bericht von Weltreporterin Christina Schott aus Indonesien: ein derart gut organisiertes System von behördlich angeordneter, nachbarlicher Spitzelei hätte man dort wohl eher nicht erwartet. Aber sie nennt auch den tragenden Pfeiler dieser staatlich verordneten Bespitzelung: die Freude der Nachbarn daran, andere sozial zu kontrollieren und zu bevormunden.

Von ebenfalls ganz analogen Formen staatlicher Überwachung berichtet Bettina Rühl aus der Demokratischen Republik Kongo: Militärbarrikaden, an denen Soldaten eine Art Wegzoll verlangen sind fast alles, was die Bürgerinnen und Bürger beispielsweise in der Provinz Kasai von ihrem Staat erleben. Auf dem Land gibt es kaum staatliche Schulen oder Gesundheitszentren, keine Straßen, die den Namen verdienen. Das einzige was funktioniert ist das System der Überwachung, die Kontrolle der Bewegungen von Reisenden.

In der DR Kongo verdienen die Menschen ihr Geld mit Muskelkraft, und überwacht wird noch überwiegend analog.

Schwerer zu durchschauen ist die hochtechnisierte, vor allem die digitale Überwachung. Zur Einführung in das Thema diskutieren die Weltreporter des Podcast-Teams über die Tücken und Verführungen der sozialen Medien, über verräterische Likes und Klicks. In der Diskussion zwischen Leonie March in Südafrika, Birgit Kaspar in Frankreich, Jürgen Stryjak in Ägypten, Sascha Zastiral in London und Kerstin Zilm in Los Angeles wird deutlich, wie sehr die sozialen Medien auch unsere Arbeit als Journalisten beeinflussen. Und wie unterschiedlich wir Weltreporter mit dem digitalen Mitteilungsrausch umgehen (müssen), abhängig auch davon, in welchem Staat wir arbeiten. Ein Beispiel: Während Jürgen Stryjak Klicks und Likes meidet, um der ägyptischen Zensur nicht zusätzlich in die Hände zu spielen, macht Kerstin Zilm ihre private politische Haltung in den sozialen Medien durchaus transparent. Das sei in der Ära Trump fast ein Gebot der Stunde, meint sie. Mit ihrem Ärger darüber, dass die sozialen Netzwerke die gesammelten Daten weitergeben, sei sie in den USA allerdings ziemlich allein.

Noch selbstverständlicher ist das Daten-Sammeln in anderen Weltregionen. Zum Beispiel in China. Dort träumt man von einem Ende der chronischen Staus mit Hilfe von “Big Data” und “intelligenten Verkehrsleitsystemen”. Wie Christiane Kühl berichtet, beobachten und fotografieren deshalb in den Metropolen Kameras ständig den Verkehr. Angeblich, um Staus zu vermeiden. Wirklich nur deshalb? Aus Seoul berichtet Fabian Kretschmer von Technikfaszination und fehlendem Bewusstsein für die Risiken und Nebenwirkungen der großen Datensammelei. Ähnlich ist das in Kopenhagen, wo Clemens Bomsdorf als “paranoider Deutscher” – na ja, sagen wir mal: eingeordnet wird, wenn er Bedenken gegen das Datensammeln äußert.

Und Danja Antonovic erzählt, warum sie sich in der serbischen Belgrad immer wieder mit dem Handy auf ihrer eigenen Festnetzleitung anrufen muss.

Wer wissen will, ob wir Deutschen also wirklich paranoid sind, was den Umgang mit Daten angeht, und wie das Datensammeln und – jagen andernorts funktioniert, erfährt das alles im Weltreporter Podcast #5, zusammengestellt von unserem Podcast-Team: Birgit Kaspar, Leonie March, Jürgen Stryjak, Sascha Zastiral und Kerstin Zilm.

Und als Überraschungsgast tritt kurz vor Schluss auch noch ein Nashorn auf. Leonie March erklärt, was es damit auf sich hat.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Fehlt Ihnen im Nordhalbkugel-Winter zuweilen eine Dosis Licht? Australien wird mit Sonne und Hitze derzeit reichlich versorgt, vorgestern war es in Sydneys Westen gut beleuchtete 47 Grad. Die kann ich Ihnen nicht um die Welt schicken, aber etwas deutlich Besseres: Nehmen Sie sich etwas Zeit und reisen Sie mit uns in zwanzig Minuten um die Welt: Mit dem Weltreporter-Podast #3. In der dritten Audio-Reise des Journalisten-Netzwerks geht es um Licht. Begleiten Sie Weltreporter an Orte, an denen Licht verzaubert, wo Lichter aufgehen und dorthin, wo ein ganzes Land das Licht am Ende eines Tunnels feiert.

Aber Vorsicht, die erleuchtete Welt der Reporter hat ein paar Überraschungen für Sie parat: Unsere Kollegin in Südosteuropa hat ein besonderes Lichtspektakel sogar richtig sauer gemacht. Denn dort gehen die Uhren anders – sagt eine, die es wissen muss: Weltreporterin Danja Antonovic aus Belgrad. Sie erklärt Ihnen, warum dort die Weihnachtsbeleuchtung im September an- und erst im Februar wieder ausgeschaltet wird. Sie weiß auch, was über diese Lichterflut jene Belgrader denken, die selbst kaum genug Geld für die eigene Stromrechnung haben.

Belgrads winterliches Lichtermeer

Die meisten Momente, die das Podcast-Team der Weltreporter – Kerstin Zilm, Sascha Zastiral, Jürgen Stryjak, Birgit Kaspar und Leonie March – zusammengetragen hat, sind aber auf eher positive Art erhellend.

Auf der Audio-Reise zu den Einsatz- und Arbeitsorten von Weltreporter-Kollegen in aller Welt erfahren Sie von ungewöhnlichen Augenblicken in Tschechien, Australien und Kairo. Außerdem erleben Sie einen eiskalten Sonnenaufgang im Zelt über den Wolken in den Pyrenäen.

In Kenia, drei Autostunden von Nairobi entfernt, rennt Bettina Rühl vor Sonnenaufgang durch die Savanne. Warum sie dabei von Massai bewacht wird, erfahren Sie ebenfalls im Weltreporter Podcast #3.

Über den Wolken in den Pyrenäen

Von ganz persönlichen und manchmal sogar magischen Momente, die mit Licht und Schatten zusammenhängen, berichten Weltreporter aus dem nächtlichen Paris und einem Delfter Museum, aus Kairos Straßen und vom Strand in Lombok.

Wir haben Licht am Ende des sprichwörtlichen Tunnels in Tschechien gefunden und schauen in Chile vorbei, wo endlich neue, günstige Solaranlagen gebaut werden. Im Podcast erzählt unser neuer WR-Kollege in Südkorea, welche Hoffnungsschimmer die Einwohner von Seoul haben, angesichts der eher düstern Angst vor einem drohendem Atomkrieg. Sie erfahren, weshalb nicht mehr viele serbische Mädchen Svetlana (“Tochter des Lichts”) genannt werden und folgen Marc Engelhardt 175 Meter unter die Schweizer Erde, in die Tunnel des Europäischen Kernforschungszentrums. Auch dort funkelt ein besonderes Licht.

Gamelan-Musiker in Indonesien

Zu einem Klang- und Licht Erlebnis der historischen Art nimmt Christina Schott Sie in die Sultansstadt Jogjakarta mit. Dort wird seit Jahrhunderten die Kunst des Schattentheaters zelebriert, ein Meisterwerk des Kulturerbes, an dem heute auch Touristen teilnehmen können. Lauschen Sie dem Klingklong der indonesischen Gamelan, deren fünf- oder siebentönige Tonskalen vielleicht Geister vertreiben, mit Sicherheit aber die Zuhörer in eine ganz andere Welt versetzen.

An einem wiederum anderen Ende des Globus trifft sich die größte indische Bevölkerungsgruppe außerhalb Indiens zu einer Prozession, in der mit Lampen, Gesang und Farben der Sieg des Lichts über die Dunkelheit gefeiert wird. Auf welchem Kontinent diese Zeremonie die Straßen in ein spirituelles Volksfest verwandelt, erfahren Sie ebenfalls im Weltreporter-Podcast #3.

Sonnenaufgang in Kenia

PS: Alle drei Monate erzählen Weltreporter von Jobs und Recherchen zwischen Durban und Dänemark und laden ein zum Blick hinter die Kulissen, nehmen Sie mit in den Korrespondentenalltag oder teilen persönliche Eindrücke.

Sie haben die ersten WR-Podcast verpasst? Hören Sie sie in der Soundcloud an. Sie treffen einen Weltreporter-Gründer, hören, welches Geräusch unsere Kollegin in Los Angeles zuweilen von der Arbeit abhält, welche Eigenschaften zum Job gehören und was Kollegen in Krisenregionen auch in schwierigen Zeiten zum Durchhalten motiviert. Im zweiten Podcast geht es um Identität.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Auch zu Weihnachten steht in Frankreich das Essen im Mittelpunkt. Rund 130 Euro geben die Franzosen einer Erhebung zufolge im Schnitt in diesem Jahr für ihr Weihnachtsessen aus. Champagner, Foie Gras und Austern sowie die traditionelle Bûche de Noël (ein Cremekuchen in der Form eines Stück Baumstamms) gehören hier auf jeden Weihnachtstisch. Jedenfalls in den Familien, die es sich irgendwie leisten können. Das Hauptgericht variiert. (mehr …)

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Wer heute, am letzten verkaufsoffenen Samstag Besseres zu tun hat, als sich in die Küche zu stellen, der macht es einfach wie eine Pariserin. (mehr …)

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Kennen Sie das: Wenn die Fremde vertraut wird, und die Heimat eher befremdlich? Wir Weltreporter erleben dieses seltsame Spannungsverhältnis häufig, privat ebenso wie während Recherchen für Reportagen. Identität – was macht uns aus, was ist wo vertraut? Wie funktioniert dieses Phänomen “Heimat”, wenn man sich an vielen Orten zuhause fühlt – oder nirgends so richtig? Im Weltreporter-Podcast #2 ist das Podcast-Team für Sie diesen Fragen nachgegangen.

Die Idee entstand durch eine Geschichte, die Afrika-Weltreporterin Bettina Rühl aus Somalia mitbrachte. Bettina hatte in Mogadischu Menschen getroffen, die trotz Krieg in die somalische Hauptstadt zurückgekehrt sind: Von sicheren Orten, an die sie geflüchtet waren, zurück an einen sehr riskanten.

Abdullahi Muse Hassan in seiner Druckerei in Mogadischu.

Warum geht man in die Heimat zurück, auch wenn es gefährlich ist? Warum gehen andere nicht zurück – wie viele Weltreporter?

In Skype-Gesprächen über das Thema Identität zwischen London, Kairo, Durban, Südfrankreich und Kalifornien kamen die WR-Podcaster auch schnell darauf, warum sie genau dort sind, wo sie sind – und was sie manchmal dort vermissen. Und sie haben andere Reporter gefragt, was ihnen – außer Vollkornbrot – fehlt: einen richtig schönen deutschen Streit, Gemütlichkeit, Biergärten, deutsche Buchläden, Schnee und Radwege spielten in den Statements aus aller Welt ihre Rollen.

Birgit Kaspar, Weltreporterin in Frankreich, hat schon an vielen Orten gelebt. Für sie ist “Identiät” auch ein Spannungsfeld zwischen Polen. “Identität” schmeckt für sie manchmal orientalisch oder klingt Kölsch, zuweilen ist sie auf ewig “l’Allemande” und zugleich französische Nachbarin. Außerdem hat Birgit Kaspar mit Youssouf gesprochen – er gehört zu denen, die nicht zurück wollen.

Kirstin Ubesleja und ihre drei Pässe

Youssouf ist einer von einem Dutzend Somaliern, die in Saint Martory auf ihre Papiere warten und Französisch lernen, damit sie sich im Gastland integrieren können. Was er trotz einiger Hürden an der Fremde liebt, hören Sie im Podcast.

Wer Gespräche über die doppelte Staatsbürgerschaft knifflig findet, sollte Kerstin Zilm zuhören. Die Reporterin hat in Los Angeles Kirstine Upesleja interviewt, eine Frau, die staatenlos geboren ist und heute gleich drei Pässe hat. Kirstine Upeslejas Eltern stammen aus Lettland, sie ist in Münster aufs lettische Gymnasium gegangen und hat eine “emotionale Beziehung” zu dem Land, das sie oft besucht, in dem sie aber nie gelebt hat. Sie lebt in Amerika, spricht aber (ihrer Ansicht nach) nur deutsch perfekt. Im Podcast erzählt sie, wie die mit einem derartigen Identitätenmix klarkommt.

Jürgen Stryjak isst echt deutsch: Original German Döner Kebab.

Seit über 25 Jahren ist Jürgen Stryjak Korrespondent in Kairo, und für den Podcast hat er sich mit dem wichtigsten aller Themen der Heimatferne beschäftigt: Mit dem Essen. Er verrät, was Ägypter meinen, wenn sie so richtig ägyptisch (zum Beispiel KFC) essen gehen wollen. Und er lädt ein zum ersten “echt deutschen Döner Kebab” in Kairo. “Überfremdung” im Doppeltwist, oder upside down würde ich sagen – aber hier unten auf meiner Globushälfte fließt das Wasser ja eh andersrum ab, heißt es.

Viel Spaß mit dem zweiten Podcast der Weltreporter, diesmal zusammengestellt von Kerstin Zilm, Jürgen Stryjak, Birgit Kaspar, Leonie March und Sascha Zastiral.

PS: Sie haben den ersten WR-Podcast verpasst? Hören Sie ihn in der Soundcloud an. Alle drei Monate erzählen weltreporter von Jobs und Recherchen zwischen Durban und Dänemark und laden ein zum Blick hinter die Kulissen, mitten in den Korrespondentenalltag.

Im Podcast #1 treffen Sie einen Weltreporter-Gründer, hören, welches Geräusch unsere Kollegin in Los Angeles zuweilen von der Arbeit abhält, welche Eigenschaften zum Job gehören und was Kollegen in Krisenregionen auch in schwierigen Zeiten zum Durchhalten motiviert.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Ein schönes Gefühl, es nun auch selbst in der Hand zu halten: Vor kurzem ist mein Buch „Ein Jahr in Frankreich“ im Herder-Verlag erschienen. Nun hat die Bücherkiste auch den Weg ins ferne Belloc gefunden. Das haben wir gefeiert! Kater Mishmish hat sogleich den leeren Karton zu seinem neuen Schlafplatz erkoren, seine Form der Liebeserklärung. Das Lesen überläßt er anderen. Denn was interessieren ihn die Geschichten über das Alltagsleben im französischen Südwesten, über die sehr erträgliche Leichtigkeit und Gemächlichkeit des Seins, über schwindelerregende Höhenpfade in den Pyrenäen, über die Hauptstadt des Parfums und französische Kommunalpolitik… Mir hat es sehr viel Freude gemacht, diesmal meine sehr persönlichen Erlebnisse aufzuschreiben statt wie sonst die Geschichten anderer Menschen zu erzählen. Hoffentlich haben meine LeserInnen genauso viel Spaß.

Ein schönes Gefühl, es nun auch selbst in der Hand zu halten: Vor kurzem ist mein Buch „Ein Jahr in Frankreich“ im Herder-Verlag erschienen. Nun hat die Bücherkiste auch den Weg ins ferne Belloc gefunden. Das haben wir gefeiert! Kater Mishmish hat sogleich den leeren Karton zu seinem neuen Schlafplatz erkoren, seine Form der Liebeserklärung. Das Lesen überläßt er anderen. Denn was interessieren ihn die Geschichten über das Alltagsleben im französischen Südwesten, über die sehr erträgliche Leichtigkeit und Gemächlichkeit des Seins, über schwindelerregende Höhenpfade in den Pyrenäen, über die Hauptstadt des Parfums und französische Kommunalpolitik… Mir hat es sehr viel Freude gemacht, diesmal meine sehr persönlichen Erlebnisse aufzuschreiben statt wie sonst die Geschichten anderer Menschen zu erzählen. Hoffentlich haben meine LeserInnen genauso viel Spaß.

Birgit Kaspar, „Ein Jahr in Frankreich“, Herder-Verlag

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Ein schönes Gefühl, es nun auch selbst in der Hand zu halten: Vor kurzem ist mein Buch „Ein Jahr in Frankreich“ im Herder-Verlag erschienen. Nun hat die Bücherkiste auch den Weg ins ferne Belloc gefunden. Das haben wir gefeiert! Kater Mishmish hat sogleich den Karton zu seinem neuen Schlafplatz erkoren. Denn was interessieren ihn die Geschichten über das Alltagsleben im französischen Südwesten, über schwindelerregende Höhenpfade in den Pyrenäen, über die Hauptstadt des Parfums und französische Kommunalpolitik… Mir hat es sehr viel Freude gemacht, diese sehr persönlichen Erlebnisse aufzuschreiben. Statt wie sonst als Journalistin die Geschichten anderer Menschen zu erzählen. Jetzt hoffe ich, dass meine Leser genauso viel Spaß beim Lesen haben werden!

Ein schönes Gefühl, es nun auch selbst in der Hand zu halten: Vor kurzem ist mein Buch „Ein Jahr in Frankreich“ im Herder-Verlag erschienen. Nun hat die Bücherkiste auch den Weg ins ferne Belloc gefunden. Das haben wir gefeiert! Kater Mishmish hat sogleich den Karton zu seinem neuen Schlafplatz erkoren. Denn was interessieren ihn die Geschichten über das Alltagsleben im französischen Südwesten, über schwindelerregende Höhenpfade in den Pyrenäen, über die Hauptstadt des Parfums und französische Kommunalpolitik… Mir hat es sehr viel Freude gemacht, diese sehr persönlichen Erlebnisse aufzuschreiben. Statt wie sonst als Journalistin die Geschichten anderer Menschen zu erzählen. Jetzt hoffe ich, dass meine Leser genauso viel Spaß beim Lesen haben werden!

Birgit Kaspar, „Ein Jahr in Frankreich“, Herder-Verlag, 16 €

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Der Zeitungsverkäufer ist guter Laune – obwohl er heute am Feiertag arbeiten muss. „Neun von zehn Parisern haben für Emmanuel Macron gestimmt“, sagt er erfreut und ist stolz auf seine Stadt. Er sei erleichtert über das Wahlergebnis. „Das ist ein Sieg für die Republik und für Europa.“ Der symbolhafte Auftritt Macrons mit der Europahymne „Ode an die Freude“ vor dem Louvre habe ihm gefallen nach den vergangenen Wahlkampfwochen voller Aggressionen und Hassparolen. Doch dann runzelt er die Stirn und sagt: „Wir haben ja leider noch den dritten und vierten Wahlgang vor uns.“

Er meint damit, dass im Juni noch die beiden Wahlgänge der Parlamentswahlen bevorstehen. Wird Macron mit seiner Bewegung „En marche“ es dann auch schaffen, eine Regierungsmehrheit zu holen? Eine erste Umfrage von Ipsos/Sopra Steria hat ergeben, dass 61 Prozent der Franzosen nicht wollen, dass der neue Präsident mit seiner Partei in der Nationalversammlung eine absolute Mehrheit hat. Wird der neue Präsident tatsächlich die Macht haben, seine Reformen durchzusetzen oder werden ihn die Franzosen ausbremsen, weil sie ihm einen Premier aus einem anderen Lager zur Seite stellen? Macron habe erst gewonnen, wenn er am 18. Juni eine Mehrheit habe, kommentierte ein Politologe am Wahlabend.

Er meint damit, dass im Juni noch die beiden Wahlgänge der Parlamentswahlen bevorstehen. Wird Macron mit seiner Bewegung „En marche“ es dann auch schaffen, eine Regierungsmehrheit zu holen? Eine erste Umfrage von Ipsos/Sopra Steria hat ergeben, dass 61 Prozent der Franzosen nicht wollen, dass der neue Präsident mit seiner Partei in der Nationalversammlung eine absolute Mehrheit hat. Wird der neue Präsident tatsächlich die Macht haben, seine Reformen durchzusetzen oder werden ihn die Franzosen ausbremsen, weil sie ihm einen Premier aus einem anderen Lager zur Seite stellen? Macron habe erst gewonnen, wenn er am 18. Juni eine Mehrheit habe, kommentierte ein Politologe am Wahlabend.

Tatsächlich geht der Wahlkampf schon längst weiter. Politiker der traditionellen Parteien bringen im Fernsehen ganz schnell ihre Glückwünsche für den neuen Präsidenten über die Lippen, um dann für sich zu werben. Der stramme Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon von „La France insoumise“ sprach bereits von „résistance“, Marine Le Pen will den Front National umbauen und sieht ihre rechtsextreme Partei als erste Oppositionspartei im Land. Die Republikaner sinnen auf Rache – hatten sie doch vor einem halben Jahr bereits an den sicheren Sieg geglaubt. Und auch die Sozialisten wollen Macron „keinen Blankoscheck ausstellen“.

Zudem machen folgende Zahlen deutlich, dass Macrons weiterer Marsch kein leichter sein könnte: Zwar hat er 66,1 Prozent der gültigen Stimmen erhalten. Aber nur 44 Prozent der eingeschriebenen Wahlberechtigten haben für ihn gestimmt, 22 Prozent für le Pen, 25 Prozent sind nicht zur Wahl gegangen, neun Prozent der Wähler haben einen weißen Zettel in den Wahlumschlag gesteckt oder einen ungültigen Stimmzettel – das ist ein Rekord. Und klar ist auch: Sehr viele Wähler haben am Sonntag für die Republik gestimmt und gegen die rechtsextreme Le Pen, nicht unbedingt für Macrons Wahlprogramm.

Und dennoch: Der jüngste Präsident Frankreichs macht vielen Franzosen Hoffnung. Immer wieder ist von einem Generationswechsel die Rede, von einer Chance für die jungen Franzosen. Vor vier Jahren hatte noch niemand diesen Mann auf dem Schirm. Dass er jetzt Präsident ist, grenzt in diesem fest gefügten Politik-System an ein kleines Wunder. Wer das geschafft hat, der sorgt vielleicht noch für andere Überraschungen.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Praktisch, ästhetisch und ungewöhnlich: diese Löffel-Gabel aus dem französischen Département Ariège. ‘Georgette’ heißt sie und inzwischen servieren berühmte französische Küchenchefs gerne ihre Desserts mit ihr. Erfunden wurde die Kombination aus Löffel, Gabel und sogar Messer während einer Expedition im Norden Kanadas. Der Trapper und Tierspurenleser Jean-Louis Orengo war mit einer Gruppe unterwegs und wie für viele Wanderer, die tagelang einen schweren Rucksack schleppen müssen, zählte jedes Gramm. Sie beschränkten sich also auf einen Löffel und vermissten doch allzu oft eine Gabel. Zurück in den französischen Pyrenäen entwickelte Orengo die Idee eines multifunktionalen Löffels. Herausgekommen ist dabei die ‘Georgette’, die inzwischen über Frankreich hinaus ihre Liebhaber gefunden hat. Die Inspiration durch die Form von Tierpfoten ist übrigens heute noch erkennbar: Jede Georgette trägt auf der Rückseite eine Signatur in Form einer solchen Pfote.

Praktisch, ästhetisch und ungewöhnlich: diese Löffel-Gabel aus dem französischen Département Ariège. ‘Georgette’ heißt sie und inzwischen servieren berühmte französische Küchenchefs gerne ihre Desserts mit ihr. Erfunden wurde die Kombination aus Löffel, Gabel und sogar Messer während einer Expedition im Norden Kanadas. Der Trapper und Tierspurenleser Jean-Louis Orengo war mit einer Gruppe unterwegs und wie für viele Wanderer, die tagelang einen schweren Rucksack schleppen müssen, zählte jedes Gramm. Sie beschränkten sich also auf einen Löffel und vermissten doch allzu oft eine Gabel. Zurück in den französischen Pyrenäen entwickelte Orengo die Idee eines multifunktionalen Löffels. Herausgekommen ist dabei die ‘Georgette’, die inzwischen über Frankreich hinaus ihre Liebhaber gefunden hat. Die Inspiration durch die Form von Tierpfoten ist übrigens heute noch erkennbar: Jede Georgette trägt auf der Rückseite eine Signatur in Form einer solchen Pfote.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Welche Schuhe trägt die Pariserin? High-Heels oder Ballerinas. Vor allem letztere gehören zu Klischee des „french looks“. Dass wir sie alle auf der Straße tragen, verdanken wir übrigens Brigitte Bardot, die am Anfang ihrer Karriere sich extra welche anfertigen ließ. Inzwischen gibt es unzählige Anbieter und vor kurzem ist zu dieser Ballerina-Connection ein neuer dazu gekommen: die Oper in Paris. Wer sonst wüsste besser Bescheid über die berühmten Tanzschuhe, die in regelmäßigen Abständen unsere Mode erobern. Gefertigt werden die “Souliers Opéra de Paris” zu 100% in Frankreich von einem Hersteller, der auch die Schuhe für die kleinen Ballett-Ratten fertigt. Die Modelle sind typisch pariserisch und aus feinstem Leder. Alles was man sonst darüber wissen muss, hat Weltreporterin Barbara Markert auf ihrem Modeblog „Modepilot“ beschrieben.

Welche Schuhe trägt die Pariserin? High-Heels oder Ballerinas. Vor allem letztere gehören zu Klischee des „french looks“. Dass wir sie alle auf der Straße tragen, verdanken wir übrigens Brigitte Bardot, die am Anfang ihrer Karriere sich extra welche anfertigen ließ. Inzwischen gibt es unzählige Anbieter und vor kurzem ist zu dieser Ballerina-Connection ein neuer dazu gekommen: die Oper in Paris. Wer sonst wüsste besser Bescheid über die berühmten Tanzschuhe, die in regelmäßigen Abständen unsere Mode erobern. Gefertigt werden die “Souliers Opéra de Paris” zu 100% in Frankreich von einem Hersteller, der auch die Schuhe für die kleinen Ballett-Ratten fertigt. Die Modelle sind typisch pariserisch und aus feinstem Leder. Alles was man sonst darüber wissen muss, hat Weltreporterin Barbara Markert auf ihrem Modeblog „Modepilot“ beschrieben.

Hier gehts zum Link:

https://www.modepilot.de/2016/11/17/label-to-watch-les-souliers-opera-de-paris/

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Naiv und weltfremd? Oder berührend und inspirierend? Seit drei Monaten ist unser Buch “Die Füchtlingsrevolution” im Handel. Kommentare, Lob und Kritik gab es seither reichlich, Reaktionen, die so spannend wie vielseitig waren. In unserem neuen Audio-Spezial hören Sie mehr dazu.

[soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/tracks/294049452″ params=”color=ff9900&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false” width=”100%” height=”166″ iframe=”true” /]

Manche Zeitungen wie die FAZ haben unser Buch gleich zweimal rezensiert. Wir freuen uns auch darüber…

Viele Medien berichteten von den Lesungen, zu denen wir von Buchläden, Bibliotheken aber auch von vielen Schulen eingeladen wurden. Radiostationen rezensierten das Buch, zum Beispiel ‘B5 aktuell’, Deutschlandradio und Bayern 2. Autorinnen und Autoren haben auf Lesungen in ganz Deutschland diskutiert, (hier ein Bericht von einer Lesung mit Philip Hedemann aus dem oberpfälzischen Pressath) und Fragen beantwortet.

Viele Medien berichteten von den Lesungen, zu denen wir von Buchläden, Bibliotheken aber auch von vielen Schulen eingeladen wurden. Radiostationen rezensierten das Buch, zum Beispiel ‘B5 aktuell’, Deutschlandradio und Bayern 2. Autorinnen und Autoren haben auf Lesungen in ganz Deutschland diskutiert, (hier ein Bericht von einer Lesung mit Philip Hedemann aus dem oberpfälzischen Pressath) und Fragen beantwortet.

Bei der offiziellen Buch-Vorstellung im taz-Café saß auch Ameena auf dem Podium, die junge Syrerin die Philip Hedemann auf ihrem Weg begleitete und die einen Prolog zu unserem Buch geschrieben hat. Im neuen Audio-Spezial 2 hören Sie Sie mehr darüber, wie das Leben der jungen Frau seither weiterging und lernen zwei ihrer Kinder kennen. Philip erzählt, warum Ameena unbedingt das Kanzleramt kennenlernen wollte. Und warum sie – trotz ihres Glücks darüber in Deutschland zu leben – während einer Lesung in Tränen ausbrach.

Angst auch nach 25 Jahren

Im Audio erfahren Sie, was Kerstin Zilms Interviewpartnerin Lidia Nunez empfand, als sie ihren Sohn nach 15 Jahren zum ersten Mal wieder umarmen konnte. Von einem anderen Weltende schaltet sich Bettina Rühl zu, sie läßt die Somalierin Haibo Abdirahman Muse zu Wort kommen, die schon 25 Jahre in einem kenianischen Flüchtlingslager lebt und trotzdem noch Angst hat.

Birgit Kaspar in Toulouse spricht mit ihrer Interviewpartnerin Chantal Pulé, die ihr erzählt, ob sie nach all den Jahren in Paris, heute bereut aus dem Libaon geflohen zu sein.

Birgit Kaspar und Marc Engelhardt lesen in Herne Foto: Claudia Korbik

Zu weit weg?

Herausgeber Marc Engelhardt erzählt im Audio #2 welche Inhalte auf Lesungen am häufigsten diskutiert werden und wie sehr viele deutsche Leser überrascht, das Fluchten auf der ganzen Welt passieren. Viele Gespräche nach den Lesungen drehen sich darum, was der Begriff ‘Revolution’ bedeuten soll. Marc Engelhard hat außer positivem Feedback natürlich auch kritische Meinungen gehört. Ein Leser wirft uns vor, als Auslandskorrespondenten zu weit entfernt von der deutschen Problematik zu sein. Marc Engelhardt: “Den Blick aus dem Ausland sehen wir eher als Qualität des Buches. Sicher kann man das kritisieren, ich glaube aber nicht, dass man das sollte. Wir sagen ja nicht, dass sich eine Lösung aus Südafrika oder anderen Ländern 1 zu 1 auf Deutschland übertragen lässt. Aber es hilft vielleicht, den Horizont zu erweitern und mit anderen Augen auf Situation in Deutschland zu blicken.”

Denn eines ist gewiss: Flucht wird als Phänomen zunehmen, Die Frage ist: wie gehen wir damit um.

In Lesbos bleiben die Tische leer

Lesbos: Die Urlauber bleiben aus.

Im Audio #2 hören Sie auch von Alkyone Karamanolis, Weltreporterin in Athen, die sich gefragt hat: Wie geht es den Rettern heute? Fischer Konstantinos Pinderis, erzählt wie sich sein Leben auf der Insel Lesbos komplett verändert hat. Am idyllischen Hafen von Skala Sikamineas bleiben die Tische leer. Zwar landen dort keine Flüchtlingsscharen mehr wie 2015, doch die Touristen kommen ebenfalls nicht mehr. Sie scheinen ihre früheren Lieblingsinseln vergessen zu haben – zum Leid der Einheimischen, denen die Arbeit ausgeht.

Vergessen würden in meinem eigenen Berichtsgebiet Australien viele Politiker am liebsten die Situation der Flüchtlinge, die nach wie vor auf den Inseln Manus und in Nauru die Hoffnungslosigkeit ihrer Lage erdulden. Menschen müssen dort seit Jahren als Abschreckung für künftige Boots-Migranten herhalten. Ich erzähle im Audio #2 darüber, wie schwer geschädigt die dort gestrandeten Männer, Frauen und Kinder durch die Inhaftierung sind, und dass ihre Zukunft trotz heftiger Proteste von Menschenrechtsorganisationen und anderen noch immer unklar ist.

Hören Sie rein, ich bin sicher, unser Audio Spezial # 2 macht Sie neugierig auf unser Buch Die Flüchtlingsrevolution, erschienen im August im Pantheon Verlag.

Hören Sie rein, ich bin sicher, unser Audio Spezial # 2 macht Sie neugierig auf unser Buch Die Flüchtlingsrevolution, erschienen im August im Pantheon Verlag.

Auch wenn sie es bereits gelesen haben, erfahren Sie im Podcast einiges Neues. Zusammengestellt haben es die Weltreporter Kerstin Zilm, Leonie March, Randi Hauser und Sascha Zastiral.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Er sieht sich bereits als nächster Ministerpräsident der Niederlande. Um die Grenzen hermetisch zu schliessen, den Bau von Moscheen samt Koran zu verbieten und mit einem Referendum dafür zu sorgen, dass dem Brexit möglichst schnell ein Nexit folgt: Geert Wilders, 52 Jahre alt, erklärter Feind von Islam und Europa.

“Jetzt sind wir an der Reihe!” frohlockte der blondierte Populist nach dem Brexit. Schon seit Jahren warnt Wilders ebenso unermüdlich wie erfolgreich vor einem Asyltsunami, schimpft über die Milliarden, die an Brüssel verschwendet werden, und plädiert auf einen Nexit.

Im europäischen Parlament hat er genügend Bündnispartner für eine eigene Fraktion gefunden. Im Sommer 2014 präsentierte er sie zusammen mit Marine LePen vom Front National erstmals den anderen Abgeordneten. Er sprach von einem neuen D-Day, “einem Befreiungstag für Europa – von Europa”.

Auf nationaler Ebene musste Wilders bei den letzten Wahlen ein paar Niederlagen einstecken. Aber dank sei Flüchtlings- und Europakrise liegt er in den Umfragen nun so weit vorne wie nie zuvor in seiner Karriere: Seine “Partei für die Freiheit” PVV könnte bei den nächsten Parlamentswahlen im März 2017 stärkste Fraktion werden und die Zahl ihrer Sitze fast verdreifachen auf 36 der insgesamt 150 Mandate.

Dabei ist sie innerlich zerissen und keine richtige Partei, denn sie hat nur ein einziges Mitglied: Wilders. In Deutschland würde die PVV nicht zu Wahlen zugelassen, die niederländischen Gesetze sind weniger streng. Auf diese Weise will Wilders die Kontrolle und alles fest im Griff behalten. Auf staatliche Zuschüsse muss er verzichten; wie sich die PVV finanziert, ist nicht transparent.

Aber selbst wenn Wilders 2017 tatsächlich der neue Ministerpräsident der Niederlande werden sollte: Von einem Nexit ist er weit entfernt. Zwar tendieren einer jüngsten Umfrage zufolge 48 % der Niederländer zu einem EU- Austritt. Aber dazu bräuchte Wilders eine Mehrheit im Parlament – und so weit will es bis auf seine PVV keine andere niederländische Partei kommen lassen.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Historisch. An Tagen wie diesen fällt dieses Wort recht häufig. Nicht nur François Hollande sagt es in seiner Auftaktrede, um auf die Bedeutung des UN-Klimagipfels hinzuweisen. „Es geht um die Zukunft des Planeten, um die Zukunft des Lebens“, sagt Frankreichs Präsident. (Und ein klein wenig geht es auch um seine Zukunft, denn ein Erfolg dieser Mega-Konferenz könnte seine Umfragewerte verbessern helfen – 2017 ist bereits Präsidentschaftswahl.)

Aber auch ein COP-21-Besucher aus Paris sagt am Morgen im Pendelbus zum Gipfel-Gelände beim Blick auf die benachbarte Autobahn: „An einem Montagmorgen eine leere Autobahn bei Paris – das ist historisch.“ Tatsächlich wurde die A1 gesperrt, um die Sicherheit der anreisenden 151 Staats- und Regierungschefs zu gewährleisten. Eine Autobahn also nur für die VIPs. Nur ein Fahrzeug der Gendarmerie steht einsam und allein auf der Abfahrtsspur.

Paris ist im doppelten Ausnahmezustand. Zum einen hat die Regierung nach den Terroranschlägen am 13. November den Ausnahmezustand für drei Monate ausgerufen. Zu Beginn der Konferenz gedenken die Staatschefs den Opfern mit einer Schweigeminute. Gleichzeitig ist Paris an diesem Montag in einem Verkehrs-Ausnahmezustand. Die Pariser sollten auf das Auto verzichten an dem Tag, hieß es, am besten sogar zu Hause arbeiten.

Die Konferenz findet genau gesagt gar nicht in Paris statt, sondern in einer Vorstadt im Norden: Le Bourget ist bekannt für seinen bereits 100 Jahre alten Flugplatz (vor allem Geschäftsflugverkehr) und sein Messegelände, wo alle zwei Jahre die Pariser Luftfahrtschau stattfindet. Von hier aus sind es noch 20 Kilometer bis zum Hauptstadt-Flughafen Charles-de-Gaulle, das Stade de France ist gleich nebenan. An jeder Straßenkreuzung dieses kleinen tristen Vorort-Städtchens stehen nun Polizisten. 2800 Beamte schützen die Konferenz-Festung rund um das Messegelände. In den großen Messehallen ist aber die eigene UN-Polizei für die Sicherheit zuständig. „Ein großer Teil von uns kommt aus New York“, sagt der UN-Sicherheitsmann im blauen UN-Kostüm.

Vor den Toren von Paris sollen sich die über 40 000 Konferenzteilnehmer trotzdem wie mitten in Paris fühlen. Die Plenarsäle heißen hier „Seine“ oder „Loire“. Eine Allee zwischen den Hallen hat den Namen „Champs-Elysées“. Am Ende steht ein kleiner Eiffelturm, zusammengebaut aus roten Metallstühlen.

Der Gipfel habe von Anfang an ein großes Problem, sagt ein Experte am ersten Tag: nämlich die riesigen Erwartungen, die in den Auftakt-Reden erneut geschürt werden. Als ob hier in Paris die Welt gerettet werden könnte mit dem Vertrag, der nach zwei Wochen verabschiedet werden soll. So einen Wunder-Vertrag werde es nicht geben. Aber vermutlich einen wichtigen, großen Schritt auf dem weiterhin schweren, langen Weg im Kampf gegen die Erderwärmung.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

„Der Horror“, „Massaker“, „Wir sind Paris“ – so lauten die Schlagzeilen in Frankreich heute morgen. Wer nicht schon mit dem Wissen um das beinahe Unfaßbare gestern abend schlafen ging und erst am Morgen das Radio einschaltete, schüttelte vermutlich wie ich selbst den Kopf und mußte sich kneifen. Dies ist kein Alptraum, dies ist die Realität:

Mehr als 120 Tote, zahlreich Verletzte nach offensichtlich koordinierten Attentaten an verschiedenen Orten in Paris. Es ist die schlimmste Attacke in Frankreich seit dem Algerienkrieg.

Das Land befand sich seit den Anschlägen auf die Redaktion von Charlie Hebdo und einen jüdischen Supermarkt in Paris im Januar in hoher Alarmstufe. Die radikal-islamistische Bedrohung war und ist kein Geheimnis, nicht zuletzt weil der französische Militäreinsatz gegen Ziele des Islamischen Staates in Syrien und im Irak das Land in den Augen radikaler Islamisten zunehmend exponiert hat.

Dass die gestrigen Anschläge in Paris von Terroristen aus diesem Milieu verübt wurden, darüber gibt es kaum Zweifel. Wiewohl über die Attentäter bislang offiziell noch nicht viel bekannt ist. Einige von ihnen haben „Allah ist groß“ gerufen, andere sollen Augenzeugenberichten zufolge den Zusammenhang zu Syrien hergestellt haben. Terrorexperten in Frankreich hatten weitere Anschläge erwartet. Das Ausmaß der Koordination und das konkrete Vorgehen in Paris schockiert dennoch alle.

Ob nun tatsächlich der „Islamische Staat“ oder eine Al-Kaida-Franchise hinter den Anschlägen steckt ist unklar. Die Botschaft jedoch scheint klar: Wenn ihr uns attackiert, schlagen wir zurück. Und wir können euch treffen, egal wer ihr seid und wo ihr seid.

Denn die Pariser Anschläge sind nicht nur isoliert zu betrachten. Sie müssen meiner Meinung nach auch in einem Zusammenhang gesehen werden mit dem Terroranschlag in Beirut vorgestern, bei dem libanesische Schiiten und vor allem die radikal-schiitische Hisbollah das Ziel waren. Denn die Hisbollah kämpft an der Seite des syrischen Präsidenten Assad gegen radikal-sunnitische Regimegegner, unter ihnen Al-Kaida-nahe Milizen und der „Islamische Staat“. Aber auch mit dem Angriff auf das russische Charterflugzeug Ende Oktober, das Touristen vom ägyptischen Scharm-el-Scheikh nach Sankt Petersburg bringen sollte, könnte ein Zusammenhang bestehen. Denn Moskau hat in den letzten Wochen seinen militärischen Einsatz an der Seite der syrischen Regierungstruppen gegen radikal-sunnitische Regimegegner verstärkt.

Die Welt ist nicht nur im Nahen Osten aus den Fugen geraten sondern jetzt auch bei uns – im Herzen der Stadt, die für westliche Lebensart und Glamour steht: Paris.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Überraschen konnte der erneute Anschlag mit islamistischem Hintergrund in Frankreich kaum. Das Land befand sich seit den Anschlägen in Paris im Januar in hoher Alarmbereitschaft. Hatte doch der Islamische Staat (IS) vor rund einem Jahr insbesondere zu Anschlägen gegen Franzosen aufgerufen. Im Hexagon herrscht dennoch Betroffenheit und Entsetzen, aber keine Panik. Die Medien sprechen vom „Schwarzen Freitag“ nach den Anschlägen in Saint-Quentin Fallavier, im tunesischen Sousse und auf eine schiitische Moschee in Kuwait.

Dass die Attentate direkt zusammenhängen ist eher unwahrscheinlich. In Tunesien und in Kuwait bekannten sich inzwischen unterschiedliche Franchisen des Islamischen Staates. Gemeinsam ist aber allen dreien die für den IS typische Barbarei. Sie mögen auch im Zusammenhang stehen mit dem Aufruf des IS, insbesonderer während des islamischen Fastenmonats Ramadan so genannte Märtyrer-Operationen gegen den Feind zu begehen, weil die in seiner verkorksten religiösen Lesart den Märtyrern noch mehr Punkte bringen soll als zu normalen Zeiten. Erwähnenswert ist sicher auch, dass am kommenden Montag der Jahrestag der Ausrufung des Kalifats des IS ansteht. All dies mag für dieses Timing der grausamen Bluttaten sprechen, auch wenn ihre Opfer ganz unterschiedliche waren.

In Frankreich sind die politischen Reaktionen abhängig vom ideologischen Standpunkt. Die einen fordern nun den totalen Krieg gegen die islamistischen Terroristen und darüber hinaus gegen alle extremen Muslime. Die anderen rufen zur Besonnenheit und zur nationalen Einheit sowie der Verteidigung der republikanischen Werte auf. Beides sind im Grunde leere Parolen. Militärisch beziehungsweise mit Polizei- und Geheimdienstmitteln alleine läßt sich diese Problematik nicht lösen. Die totale Sicherheit gibt es ohnehin nicht, das haben schon andere Staaten unter Aufgebot all ihrer Ressourcen vergeblich versucht. Und nationale Einheit?

Zwar können die Franzosen für einen Moment in beeindruckender Weise zusammenstehen, wenn es um die Verteidigung ihrer Gesellschaftsordung geht angesichts radikal-islamistischer Sabotageversuche. Das haben die großen Solidaritätsdemonstrationen im Januar gezeigt. Nur: Das starke gemeinsame symbolische Bekenntnis „Je suis Charlie“ reicht eben nicht, wenn es darum geht sich einer sehr komplexen Problematik zu stellen. Einer, bei der es weder eindimensionale Ursachen noch simple Lösungen gibt.

Ein erster Schritt wäre vielleicht, sich der Realität, in der wir leben – und das nicht nur in Frankreich – in all ihrem Facettenreichtum zu stellen. Verantwortung zu übernehmen, wo sie zu übernehmen ist. Zusammenhänge zu erkennen, wo sie existieren. Ratlosigkeit einzuräumen, wo wir an unsere Grenzen des Verständnisses gelangen. Und dann gemeinsam einen Weg suchen, um Konflikte zu entschärfen. Um so vielleicht gewaltbereiten Extremisten jeglicher Couleur das Wasser abzugraben. In der Tat eine riesige gesellschaftliche Herausforderung. Sind wir dazu bereit?

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Überraschen konnte der erneute Anschlag mit islamistischem Hintergrund in Frankreich kaum. Das Land befand sich seit den Anschlägen in Paris im Januar in hoher Alarmbereitschaft. Hatte doch der Islamische Staat (IS) vor rund einem Jahr insbesondere zu Anschlägen gegen Franzosen aufgerufen. Im Hexagon herrscht dennoch Betroffenheit und Entsetzen, aber keine Panik. Die Medien sprechen vom „Schwarzen Freitag“ nach den Anschlägen in Saint-Quentin Fallavier, im tunesischen Sousse und auf eine schiitische Moschee in Kuwait.

Dass die Attentate direkt zusammenhängen ist eher unwahrscheinlich. In Tunesien und in Kuwait bekannten sich inzwischen unterschiedliche Franchisen des Islamischen Staates. Gemeinsam ist aber allen dreien die für den IS typische Barbarei. Sie mögen auch im Zusammenhang stehen mit dem Aufruf des IS, insbesonderer während des islamischen Fastenmonats Ramadan so genannte Märtyrer-Operationen gegen den Feind zu begehen, weil die in seiner verkorksten religiösen Lesart den Tätern noch mehr Punkte bringen soll als zu normalen Zeiten. Erwähnenswert ist sicher auch, dass am kommenden Montag der Jahrestag der Ausrufung des Kalifats des IS ansteht. All dies mag für dieses Timing der grausamen Bluttaten sprechen, auch wenn ihre Opfer ganz unterschiedliche waren.

In Frankreich sind die politischen Reaktionen abhängig vom ideologischen Standpunkt. Die einen fordern nun den totalen Krieg gegen die islamistischen Terroristen und darüber hinaus gegen alle extremen Muslime. Die anderen rufen zur Besonnenheit und zur nationalen Einheit sowie der Verteidigung der republikanischen Werte auf. Beides sind im Grunde leere Parolen. Militärisch beziehungsweise mit Polizei- und Geheimdienstmitteln alleine läßt sich diese Problematik nicht lösen. Die totale Sicherheit gibt es ohnehin nicht, das haben schon andere Staaten unter Aufgebot all ihrer Ressourcen vergeblich versucht. Und nationale Einheit?

Zwar können die Franzosen für einen Moment in beeindruckender Weise zusammenstehen, wenn es um die Verteidigung ihrer Gesellschaftsordung geht angesichts radikal-islamistischer Sabotageversuche. Das haben die großen Solidaritätsdemonstrationen im Januar gezeigt. Nur: Das starke gemeinsame symbolische Bekenntnis „Je suis Charlie“ reicht eben nicht, wenn es darum geht sich einer sehr komplexen Problematik zu stellen. Einer, bei der es weder eindimensionale Ursachen noch simple Lösungen gibt.

Ein erster Schritt wäre vielleicht, sich der Realität, in der wir leben – und das nicht nur in Frankreich – in all ihrem Facettenreichtum zu stellen. Verantwortung zu übernehmen, wo sie zu übernehmen ist. Zusammenhänge zu erkennen, wo sie existieren. Ratlosigkeit einzuräumen, wo wir an unsere Grenzen des Verständnisses gelangen. Und dann gemeinsam einen Weg suchen, um Konflikte zu entschärfen. Um so vielleicht gewaltbereiten Extremisten jeglicher Couleur das Wasser abzugraben. Eine riesige gesellschaftliche Herausforderung. Sind wir dazu bereit?

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

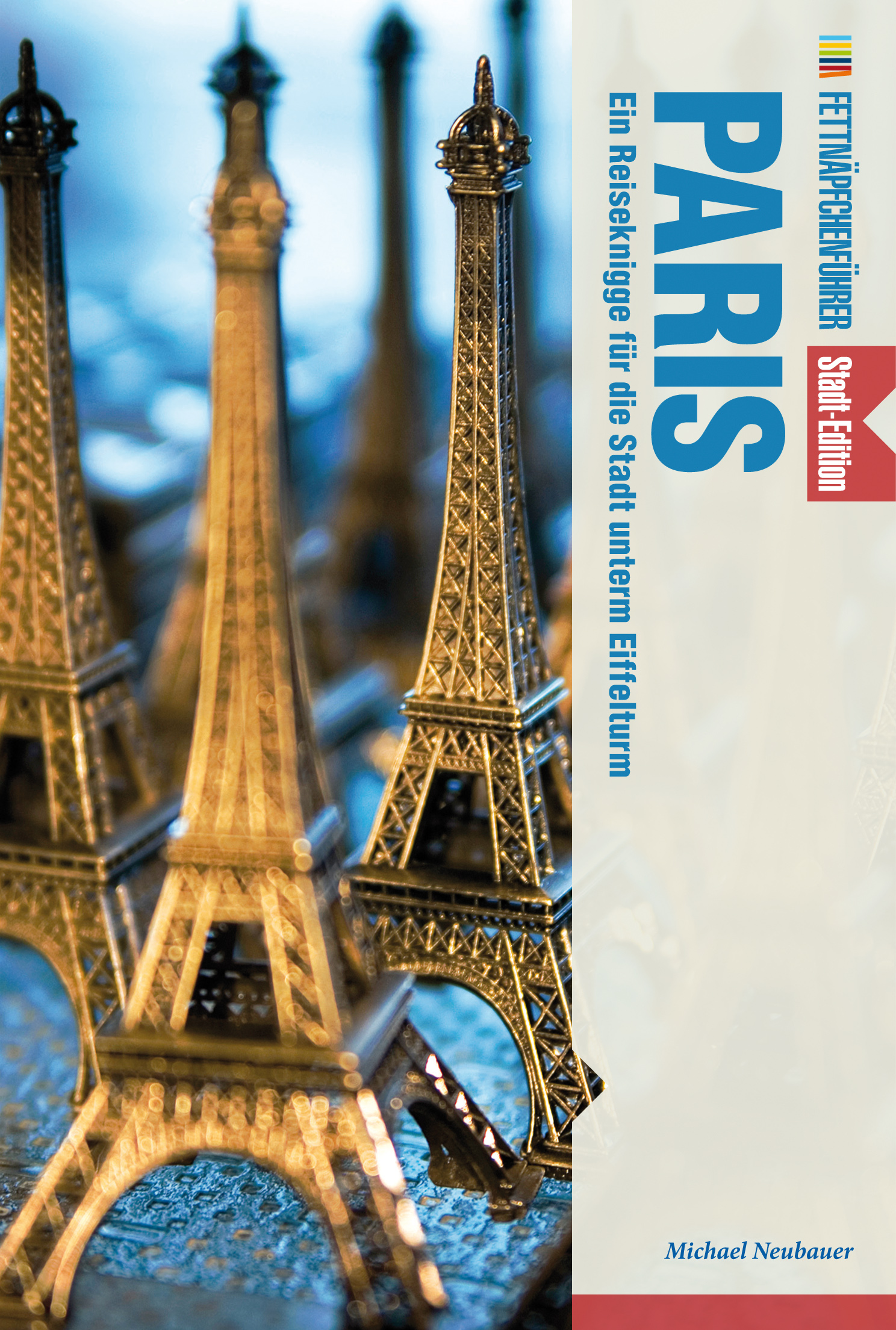

Wärmt Paris? Oder bringt einen die Stadt eher zum Frösteln? Das fragte sich unser Paris-Weltreporter Michael Neubauer, als er morgens an der Metro einmal eine Pariserin mit einem Strickpulli gesehen hat, auf dem eine Wärmflasche abgebildet war. Sein jetzt erschienener „Fettnäpfchenführer“ über Frankreichs Hauptstadt erzählt viel darüber, wie die Pariser ticken. In der Métro, im Restaurant, in ihrer Freizeit, am Nationalfeiertag oder an Silvester. Er liefert Geschichten über Mentalitätsunterschiede, warnt vor der Andouillette und spricht mit einem Liftboy auf dem Eiffelturm über diesen Sehnsuchtsort. Es gibt eine Anleitung zum Glücklichsein im Restaurant, Ausgeh- und Spartipps, Informationen über das Hochhaustrauma der Pariser und über die Rettung des Qualitätsbaguettes. Für nach Paris Ausgewanderte dient der Reiseknigge auch als Ratgeber bei Heimweh – mit Adressen, wo man an Schwarzwälder Kirschtorte und Oktoberfestfähnchen rankommt.

Wärmt Paris? Oder bringt einen die Stadt eher zum Frösteln? Das fragte sich unser Paris-Weltreporter Michael Neubauer, als er morgens an der Metro einmal eine Pariserin mit einem Strickpulli gesehen hat, auf dem eine Wärmflasche abgebildet war. Sein jetzt erschienener „Fettnäpfchenführer“ über Frankreichs Hauptstadt erzählt viel darüber, wie die Pariser ticken. In der Métro, im Restaurant, in ihrer Freizeit, am Nationalfeiertag oder an Silvester. Er liefert Geschichten über Mentalitätsunterschiede, warnt vor der Andouillette und spricht mit einem Liftboy auf dem Eiffelturm über diesen Sehnsuchtsort. Es gibt eine Anleitung zum Glücklichsein im Restaurant, Ausgeh- und Spartipps, Informationen über das Hochhaustrauma der Pariser und über die Rettung des Qualitätsbaguettes. Für nach Paris Ausgewanderte dient der Reiseknigge auch als Ratgeber bei Heimweh – mit Adressen, wo man an Schwarzwälder Kirschtorte und Oktoberfestfähnchen rankommt.

Fettnäpfchenführer Paris. Ein Reiseknigge für die Stadt unterm Eiffelturm. Conbook Verlag, 352 Seiten.

http://www.conbook-verlag.de/buecher/fettnaepfchenfuehrer-paris/

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Die Dame versucht, am Metro-Eingang ihr Ticket zu entwerten – doch es funktioniert nicht. „Madame, heute ist die Metro gratis, Sie können einfach durch die Schleuse gehen“, sagt ein junger Franzose. Noch hat es sich nicht überall herumgesprochen: Seit drei Tagen ist der Nahverkehr in und um Paris umsonst. Das freut viele, auch die Touristen. Doch der Grund dafür ist weniger schön: Frankreichs Hauptstadt leidet unter Smog.

Die Pariser husten sich mal wieder durch ihre Stadt. Wie bereits genau vor einem Jahr hängt eine Smog-Wolke über der Metropole. Mehrere Tage hintereinander wurden die Feinstaub-Grenzwerte überschritten. Die Luftqualität ist an solchen Smog-Tagen in Paris zeitweise genauso schlecht wie in einem nicht gelüfteten Zimmer von 20 Quadratmetern, in dem acht Raucher gleichzeitig rauchen, stellten im vergangenen Jahr Forscher fest. Die ganze Region leidet immer wieder unter der miesen Luftqualität: 2013 sind in der Region Île-de-France die Feinstaub-Grenzwerte an 135 Tagen überschritten worden, die EU erlaubt nur 35.

Wie genau vor einem Jahr greift die Regierung zu drastischen Mitteln: Heute gilt ein Teil-Fahrverbot. Das heißt: In Paris und in 22 angrenzenden Vorstädten dürfen nur die Autos und Motorräder fahren, deren Kennzeichen mit einer ungeraden Zahl enden, alle anderen müssen stehen bleiben. In der ganzen Stadt kontrollieren 750 Polizisten, ob die Fahrer sich daran halten. 22 Euro kostet die Strafe für denjenigen, der trotzdem mit seinem Auto losdüst. Gleichzeitig wurde auf den meisten Straßen die Höchstgeschwindigkeit um 20 Stundenkilometer reduziert.

Vor einem Jahr zeigte das Fahrverbot Wirkung: Die Feinstaubbelastung nahm um sechs Prozent ab. Warum wartete die Regierung also jetzt tagelang? Wohl weil man vor den Départementswahlen am Sonntag die Wähler nicht verärgern wollte. Die Zeitung “Le Monde” fragte deswegen kritisch: „Wie viele Leben ist eine Wählerstimme wert?“

Die Behörden geben dem Wetter Mitschuld am Smog: ein Hochdruckgebiet über Frankreich, kein Wind und Regen, der den Dreck in der Luft wegpustet und fortspült. Doch die eigentlichen Verursacher sind andere: Die Schwerindustrie mit ihren Abgasen, das Düngen in der Landwirtschaft und vor allem die endlosen, stinkenden Blechlawinen in der Stadt. Täglich rollen auf dem 35 Kilometer langen „Périphérique“, der Pariser Stadtautobahn, 1,3 Millionen Fahrzeuge. Zwar haben die Pariser selbst oft gar kein Auto – nicht mal jeder zweite besitzt eines. Aber es sind vor allem die vielen Pendler aus dem Umland mit ihren Dieselfahrzeugen, die den Smog verursachen: Dieselmotoren erzeugen besonders viele gefährliche Feinstaubpartikel.

Zwei von drei Autos in Frankreich fahren mit Dieselkraftstoff. Denn die französischen Regierungen förderten den Kraftstoff seit Jahrzehnten, indem sie ihn weniger besteuerten als normales Benzin. Viele französische Großstädte leiden nun dauerhaft wegen dieser Diesel-freundlichen Politik. Aber auch die vielen privaten Kamine der Region verpesten im Winter die Luft. So wird immer wieder heftig darüber gestritten, ob es im Großraum Paris verboten werden soll, in Wohnungskaminen ein gemütliches Feuerchen zu schüren.

Die sozialistische Bürgermeisterin Anne Hidalgo macht den Kampf gegen Luftverschmutzung zur Chefsache. Das Rathaus kündigt einen radikalen Umweltplan für die kommenden Jahre an. Denn die Feinstaubbelastung verkürze die durchschnittliche Lebenserwartung der Pariser um sechs bis neun Monate, heißt es. Laut Weltgesundheitsorganisation WHO sterben 42000 Menschen in Frankreich an den Folgen der Luftverschmutzung. Die Partikel verursachen Lungenkrebs und Atemwegskrankheiten.

Pariser, die ihr (vor 2001 angeschafftes) Dieselauto abschaffen wollen, werden unterstützt: mit Vergünstigungen für Abonnements für das Autoverleihsystem Autolib oder Fahrradverleihsystem Velib. Aber auch mit bis zu 400 Euro für den (Elektro-)Fahrradkauf oder einer Jahreskarte für die Metro. Auch Firmen bekommen Zuschüsse, wenn sie ihre Lieferwagen ausmustern und auf ein Elektrofahrzeug umsteigen. Schrittweise soll es für ältere Diesel-Laster und -Busse sowie auch für Pkw Fahrverbote geben – bereits ab Juli 2015, aber vor allem ab Juli 2016.

Anne Hidalgo will zudem mehr Fußgängerzonen. In den vier zentralen Arrondissements sollen neben Fahrrädern, Bussen, Radlern und Taxis nur die Anwohner, Lieferanten und Notärzte fahren dürfen: Das beträfe die Gegend von der Place de la Concorde über den Louvre vorbei an Notre-Dame und dem Rathaus bis zur Place de la Bastille und der Place de la République. Es soll Versuche geben, große Boulevards wie die Champs-Elysées oder die Rue Rivoli nur noch für besonders abgasarme Autos zu öffnen. Bis 2020 sollten die gesundheitsschädlichen Dieselautos sogar ganz aus der Stadt verbannt werden – und die Länge der Fahrradspuren verdoppelt werden.

Doch das ist Zukunftsmusik. Schon morgen dürfen erst einmal wieder alle Autofahrer fahren und die Metro kostet wieder Geld – denn es sind Wind und Regen angekündigt.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

“Nein, nichts mehr. Kommen Sie morgen wieder!” Der Kioskverkäufer am Gare de l’Est schüttelt den Kopf. Ich bin sicherlich um 8.40 Uhr die Hundertste die ihn fragt, ob er noch eine Ausgabe der neuen Charlie Hebdo hat. Eine Bekannte hat sieben Kiose abgelaufen. Ohne Erfolg. Bereits um 7.20 Uhr war alles in ihrem Viertel weg.

Ganz Paris macht sich auf die Jagd nach der heiß erwarteten Ausgabe nach dem Attentat. Wie Jäger gucken die Parise unruhig und flatternden Augen in den Zeitschriften-Läden herum. Man erkennt sich sofort und tauscht die wichtigen Informationen aus: “Sie suchen sicherlich das Gleiche. Ich war schon beim Kiosk X, Y und Z. Haben Sie es schon in der Rue XX versucht? Ok, auch nichts. Na, dann wünsche ich einen schönen Tag!

Drei Millionen sind von der Ausgabe gedruckt worden, doch die Kioske bekamen heute morgen um 7 Uhr nur eine kleine Lieferung. “Das waren ganz wenige Exemplare und die waren super schnell weg”, murmelt der Kiosk-Besitzer am Boulevard St. Denis und packt in den leeren Ständer die Zeitung Libération, die auf ihrer ersten Seite ein Collage aus vielen Charlie Hebdos abegdruckt hat. Bis Ende der Woche würde ausgeliefert, meinte der erste von drei von mir abegelaufenen Zeitungshändler. Versuchen sie es dann. “Wann?”, frage ich. “Am besten gleich um 7 Uhr!” Na, dann muss ich heute zeitig ins Bett.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Die größte Demonstration in der Geschichte Frankreichs: 1,5 Mio. gingen in Paris auf die Straßen, in ganz Frankreich 4,5 Mio. Menschen. In Paris ging rund um den Place de la République nichts mehr. Dass man nicht voran kam, tat der Stimmung keinen Abbruch.

Die Bilder zeigen die Situation auf den Grand Boulevards (Blvd. Bonne Nouvelle, St. Denis, St. Martin) und die Einfallsstraßen. Sowie die Rue Turbigo. Alle Straßen laufen sternförmig auf den Place de la République zu.

Hier noch ein Video

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=1OA-LtfOrOU?list=UU6q2nZglXRyB8tYcNTrZKlw]

Fotos, Videos. Barbara Markert

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Von wegen Trauermarsch. Humor und Freundlichkeiten überall. Viele Franzosen haben auf die Place de la République Karikaturen von den getöteten Charlie-Hebdo-Zeichnern Cabu, Tignous und Wolinski mitgebracht und sich auf die Jacke gesteckt.

Ein Mann geht auf einen Polizisten in Uniform zu und sagt: „Danke für Ihre Arbeit, danke dass Sie uns beschützen.“ Ein anderer gibt einem Polizisten sogar eine Bise, die französischen Wangenküsschen. Die Umherstehenden lachen und spenden Applaus.

Dann diese Stift-Vielfalt. Ein Zeichen der Solidarität mit den Karikaturisten. Stifte werden zu Haarnadeln, stecken senkrecht auf Mützen. Da hieven Demonstranten einen fast zwei Meter hohen Karton-Stift auf das Republik-Denkmal mitten auf dem Platz. Oben steht ein junger Mann, der den Leuten „Charlie“ zuruft. Dann klatscht. Dann die Marseillaise anstimmt. Die Massen antworten ihm mit Charlie, mit Geklatsche, mit der Marseillaise.

Einigkeit, Respekt, Solidarität. Frankreich schafft sich an diesem Tag eine Wir-sind-ein-Volk-Stimmung. „Das hier ist für mich heute der einzige Ort, wo man sein kann“, sagt Widmaer Blezin. Er steht auf der Place de la République mit seiner Frau und seinen beiden Kindern. Sie hatten keine Angst, heute hierher zu kommen. „Hier ist es nicht gefährlicher als irgendwo anders in Europa.“ Seine dreijährige Tochter sitzt auf seinen Schultern und isst Chips, die Krümel fallen in sein Haar. Blezin trägt eine weiße Armbinde mit der Aufschrift: „Ich bin unschuldig.“ „Weil ich Schwarzer bin, und weil ich seit vergangener Woche auf der Straße oft anders angeschaut werde“, sagt er. Denn der Attentäter, der den jüdischen Supermarkt überfallen hatte, war Schwarzer. Diese Terrortage dürften nicht dazu führen, dass hier wieder Minderheiten und Schwarze stigmatisiert würden. „Frankreich ist doch ein schöner großer Melting-Pot“, sagt er und grinst. „Nur die Mayonnaise stimmt noch nicht so richtig.“

Jugendliche sitzen auf einem Kiosk. Einer trägt eine Clown-Nase. Andere sitzen auf Ampeln. „Jetzt marschiert doch endlich“, brüllt ein junger Mann. Er steht weit oben an einem offenen Fenster der Häuser, die noch aus der Haussmann-Zeit stammen. „Da lang“, sagt er und zeigt in Richtung Place de la Nation. Die Leute lachen und rufen nach oben: „Kommt runter, kommt runter, kommt runter.“

Der 17-jährige Clément Bonnet ist das erste Mal auf einer Demo: „Ich bin stolz, das sind so viele Menschen“, sagt er. Er lese seit vier Jahren Charlie Hebdo. Nicht immer würden ihm die Zeichnungen gefallen. „Aber die Zeichner sind einfach mutig, sich wirklich über alles lustig zu machen.“ Er sei hier, um die Pressefreiheit zu verteidigen.

Um ihn herum halten viele Leute Schilder hoch. „Charlie Akbar“, „Charlie – Juif (Jude) – Flic (Polizist)“, „Freiheit ist die DNA von Humor“, „Vergießt Tinte, nicht Blut“, „Love ist the answer“. Ein Franzose sagt: „Wir Franzosen brauchten diesen Marsch, denn solche Bilder der Einheit und der Solidarität müssen die schrecklichen Bilder der vergangenen Terrortage überlagern.“ Er sei stolz, wie sein Land auf den Terror reagiere. Ja, viele Franzosen sind stolz auf die Rückkehr eines republikanischen Geistes. Sie merken wieder ihre Stärken. Dominierten doch in letzter Zeit vor allem nur noch politischer Streit, Depression, Zukunftsängste, Wirtschaftskrise und Präsidenten-Bashing.

Auch viele Deutsche sind hier. Eine Frau, die in der deutschen Botschaft in Paris arbeitet, hält ein Schild mit der Aufschrift: „Je suis française Ich bin Französin“. Sie lebt seit zweieinhalb Jahren in Paris. Als die Anschläge sich ereignet hatten, hätten sich die Pariser in der Metro plötzlich in die Augen geschaut, sagt sie. Normalerweise tun sie das nicht, jeder ist für sich. „Ich hoffe nur, dass das Land nicht zerfällt.“ Sie spricht das aus, was viele Franzosen hoffen. Dass diese Einheit nicht nur ein warmes Gefühl dieses Sonntags ist. Sondern dass sie lange anhält.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Von wegen Trauermarsch. Humor und Freundlichkeiten überall. Viele Franzosen haben auf die Place de la République Karikaturen von den getöteten Charlie-Hebdo-Zeichnern Cabu, Tignous und Wolinski mitgebracht und sich auf die Jacke gesteckt.

Ein Mann geht auf einen Polizisten in Uniform zu und sagt: „Danke für Ihre Arbeit, danke dass Sie uns beschützen.“ Ein anderer gibt einem Polizisten sogar eine Bise, die französischen Wangenküsschen. Die Umherstehenden lachen und spenden Applaus.

Dann diese Stift-Vielfalt. Ein Zeichen der Solidarität mit den Karikaturisten. Stifte werden zu Haarnadeln, stecken senkrecht auf Mützen. Da hieven Demonstranten einen fast zwei Meter hohen Karton-Stift auf das Republik-Denkmal mitten auf dem Platz. Oben steht ein junger Mann, der den Leuten „Charlie“ zuruft. Dann klatscht. Dann die Marseillaise anstimmt. Die Massen antworten ihm mit Charlie, mit Geklatsche, mit der Marseillaise.

Einigkeit, Respekt, Solidarität. Frankreich schafft sich an diesem Tag eine Wir-sind-ein-Volk-Stimmung. „Das hier ist für mich heute der einzige Ort, wo man sein kann“, sagt Widmaer Blezin. Er steht auf der Place de la République mit seiner Frau und seinen beiden Kindern. Sie hatten keine Angst, heute hierher zu kommen. „Hier ist es nicht gefährlicher als irgendwo anders in Europa.“ Seine dreijährige Tochter sitzt auf seinen Schultern und isst Chips, die Krümel fallen in sein Haar. Blezin trägt eine weiße Armbinde mit der Aufschrift: „Ich bin unschuldig.“ „Weil ich Schwarzer bin, und weil ich seit vergangener Woche auf der Straße oft anders angeschaut werde“, sagt er. Denn der Attentäter, der den jüdischen Supermarkt überfallen hatte, war Schwarzer. Diese Terrortage dürften nicht dazu führen, dass hier wieder Minderheiten und Schwarze stigmatisiert würden. „Frankreich ist doch ein schöner großer Melting-Pot“, sagt er und grinst. „Nur die Mayonnaise stimmt noch nicht so richtig.“

Jugendliche sitzen auf einem Kiosk. Einer trägt eine Clown-Nase. Andere sitzen auf Ampeln. „Jetzt marschiert doch endlich“, brüllt ein junger Mann. Er steht weit oben an einem offenen Fenster der Häuser, die noch aus der Haussmann-Zeit stammen. „Da lang“, sagt er und zeigt in Richtung Place de la Nation. Die Leute lachen und rufen nach oben: „Kommt runter, kommt runter, kommt runter.“

Der 17-jährige Clément Bonnet ist das erste Mal auf einer Demo: „Ich bin stolz, das sind so viele Menschen“, sagt er. Er lese seit vier Jahren Charlie Hebdo. Nicht immer würden ihm die Zeichnungen gefallen. „Aber die Zeichner sind einfach mutig, sich wirklich über alles lustig zu machen.“ Er sei hier, um die Pressefreiheit zu verteidigen.

Um ihn herum halten viele Leute Schilder hoch. „Charlie Akbar“, „Charlie – Juif (Jude) – Flic (Polizist)“, „Freiheit ist die DNA von Humor“, „Vergießt Tinte, nicht Blut“, „Love ist the answer“. Ein Franzose sagt: „Wir Franzosen brauchten diesen Marsch, denn solche Bilder der Einheit und der Solidarität müssen die schrecklichen Bilder der vergangenen Terrortage überlagern.“ Er sei stolz, wie sein Land auf den Terror reagiere. Ja, viele Franzosen sind stolz auf die Rückkehr eines republikanischen Geistes. Sie merken wieder ihre Stärken. Dominierten doch in letzter Zeit vor allem nur noch politischer Streit, Depression, Zukunftsängste, Wirtschaftskrise und Präsidenten-Bashing.

Auch viele Deutsche sind hier. Eine Frau, die in der deutschen Botschaft in Paris arbeitet, hält ein Schild mit der Aufschrift: „Je suis française Ich bin Französin“. Sie lebt seit zweieinhalb Jahren in Paris. Als die Anschläge sich ereignet hatten, hätten sich die Pariser in der Metro plötzlich in die Augen geschaut, sagt sie. Normalerweise tun sie das nicht, jeder ist für sich. „Ich hoffe nur, dass das Land nicht zerfällt.“ Sie spricht das aus, was viele Franzosen hoffen. Dass diese Einheit nicht nur ein warmes Gefühl dieses Sonntags ist. Sondern dass sie lange anhält.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Der Angriff auf “Charlie Hebdo” war nicht das schlimmste Attentat in Europa. Doch die Reaktion in Paris und ganz Europa zeigt, dass dies ein Wendepunkt war wie der 11. September in New York. Was folgt daraus?

Madrid, London, Toulouse, Brüssel – seit dem 11. September hat es in Europa schon viele schlimme Attentate gegeben, die auf radikale Islamisten zurückgehen.

Doch noch nie zielten Terroristen so direkt und so brutal auf einen Grundpfeiler der europäischen Kultur: Die Meinungs- und Pressefreiheit.

Und noch nie war die Reaktion von Politik und Gesellschaft so eindeutig und entschieden wie in Paris, wo am Sonntag mehr als eine Million Menschen auf die Straße gegangen sind.

Sogar Präsident Hollande war dabei, obwohl französische Staatschefs sonst (fast) nie demonstrieren. Auch viele EU-Politiker kamen, darunter Kommissionschef Juncker und Kanzlerin Merkel.

Die richtigen Lehren ziehen

Es ist gut und wichtig, dass die Europäer ein Zeichen setzen gegen Terror, Fremdenhass, Antisemitismus und einen Gewaltkult, der ans finsterste Mittelalter erinnert.

Doch was kommt danach? Werden die EUropäer endlich die Lehren aus dem 11. September 2001 ziehen – und ihre Fehler im Irak, in Syrien und in Nahost korrigieren?

Das sind die Brandherde, die derzeit tausende junge Europäer anziehen und zu Terroristen machen. Man darf gespannt sein, was unsere EU-Außenpolitiker dazu sagen, vor allem die “neuen Europäer”.

Völlig falsche Prioritäten

Bisher setzen sie falsche Prioritäten – und verteufeln Putin, statt den wahren Gefahren für die “europäische Friedensordnung” ins Auge zu sehen, die übrigens auch in der Türkei lauern.

Mindestens genauso wichtig ist aber die Reaktion nach innen. Natürlich müssen jetzt die Sicherheits-Maßnahmen überprüft und ggf. verschärft werden.

Klar ist aber auch, dass neue Passagierdaten-Abkommen, wie sie etwa EU-Ratspräsdient Tusk fordert, im Fall “Charlie Hebdo” nichts gebracht hätten.

Bedrohung aus dem Homeland

Gegen die Bedrohung von innen – aus dem “Homeland”, wie es neudeutsch heißt – nutzen die meisten aktuellen Antiterror-Maßnahmen nichts; das ist offensichtlich.

Viel wichtiger wäre daher, endlich das leere Versprechen einzulösen, etwas gegen Jugendarbeitslosigkeit und Ausgrenzung in den Problemvierteln von Paris, London oder Hamburg zu tun.

Dazu müsste sich allerdings auch die Wirtschafts- und Sozialpolitik insgesamt ändern. Ich habe Zweifel, ob Tusk, Merkel & Co. dazu bereit sind…

Dieser Beitrag erschien zuerst auf dem Blog “Lost in EUrope”

photo credit: OlivierdeBrest via photopin cc

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Natürlich trifft Dänemark der Anschlag in Paris ganz besonders. Schließlich waren die berühmt-berüchtigten Mohammed-Karikaturen zuerst in einer dänischen Zeitung erschienen: am 30. September 2005 wurde diese in “Jyllands-Posten” veröffentlicht. Seither gab es Debatten, Demonstrationen und Tote – zuletzt in Paris.

Ein Beitrag zur Meinungsfreiheits-Debatte, der ohne die Karikaturen wohl nicht entstanden wäre, ist das Buch “Karikaturisten im globalen Minenfeld” des dänischen Journalisten Anders Jerichow, Redakteur bei “Politiken”, der linksliberalen Zeitung, die im selben Verlag erscheint wie “Jyllands-Posten”.

Das Buch, 2012 auf Dänisch erschienen, gibt weltweite Beispiele von der gefährdeten Meinungsfreiheit der Karikaturisten. Neben der Karikaturen-Krisegeht es ebenso um ältere und aktuellere Fälle aus Südafrika, Dänemark, den USA, Indonesien und diversen anderen Ländern (Deutschland fehlt übrigens). In Frankreich war Jerichow bei Plantu, der für Le Monde zeichnet.

Für “Die Welt” besuchte ich Jerichow nach Erscheinen des Buches in seinem Kopenhagener Büro. Alleine das Sicherheitsniveau, das dort herrschte und immer noch herrscht, zeigt als wie real die Anschlagsgefahr gesehen wurde und wird. Pläne den Verlag anzugreifen hat es gegeben – glücklicherweise hat die Polizei in Dänemark bisher Terror verhindern können. Hier der zugehörige Artikel in der Online-Version.

Über die Zeichnungen sprach ich vor einigen Jahren auch mit der aus dem Iran stammenden Künstlerin Shirin Neshat, die mir erläuterte, warum auch sie, in New York lebende Weltenbürgerin, sich durch die Zeichnungen gekränkt fühlte. Online zu lesen bei art.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Der Anschlag auf die Redaktion des Satiremagazins Charlie Hebdo in Paris, kaum mehr als drei Zugstunden von Genf entfernt, hat im Völkerbundpalast Trauer und Entsetzen ausgelöst. Krisen, Krieg und Gewalt gehören für die UN und für die Korrespondenten hier zum Arbeitsalltag. Und trotzdem trifft das Attentat von Paris die Organisation, die UN-Menschenrechtskommissar Zeid al-Hussein bei einem Gedenken am Freitag als globale Familie bezeichnet, ins Herz.

Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Zeid al-Hussein, bei einer Schweigeminute am 9.1.15 im Genfer Palais des Nations

Das liegt daran, dass nicht nur die Journalisten im Palais das Recht auf freie Meinungsäußerung für eines der unveräußerlichsten Menschenrechte überhaupt halten. “Dieses Recht muss deshalb vehement verteidigt werden, vor allem von den Vereinten Nationen, von mir wie von uns allen”, sagt al-Hussein.

Der gebürtige Jordanier mahnt nach dem Anschlag dazu, innezuhalten anstatt über Rache nachzusinnen. “Es wird noch viel Gewalt geben, und zwar bald, wenn wir uns jetzt nicht klar und menschlich verhalten”, sagt er. “Weder der Islam noch die Multikulturalität Europas sind für den blutigen Überfall vor zwei Tagen verantwortlich, wie es verschiedene rechte Politiker bereits behauptet haben”, betont er.

Al-Hussein, selbst Muslim, geht differenziert auf die umstrittenen Cartoons von Charlie Hebdo ein. “Als Muslim empfinde ich viele der Cartoons, die heute überall wiederveröffentlicht werden, als beleidigend, so wie alle Muslime in diesem Gebäude und überall auf der Welt, alle 1,6 Milliarden”, sagt er. “Aber die Antwort ist natürlich nicht, jemanden zu ermorden oder zu verletzen. Stattdessen müssen wir das gleiche Recht nutzen, dass die getöteten Redakteure von Charlie Hebdo so meisterlich genutzt haben: das Recht, frei zu schreiben, zu sprechen und zu zeichnen.”

Für den Menschenrechtskommissar ist längst erwiesen, dass das Wort mächtiger ist als das Schwert oder eine andere Waffe. “Wir müssen über die Notwendigkeit sprechen, mehr zu lieben, uns mehr zu kümmern, gütig zu sein, mehr Menschen zu intergrieren und besser integriert zu sein: Wenn wir irgendeine Lehre aus diesen teuflischen Morden ziehen können, dann ist es diese.”

Die UN kranken oft daran, keine klaren Positionen beziehen zu können. Wer 193 Staaten repräsentiert, spricht oft verklausuliert. Nach dem Anschlag auf Charlie Hebdo haben die UN klare Worte gesprochen, in Genf und in New York. Das lässt hoffen, dass sie im Kampf gegen Terror und Extremismus auf allen Seiten in den kommenden Wochen ihr ganzes Gewicht in die Wagschaale werfen wird.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Heute hören wir im WELTREPORTER–Adventskalender einen Gebirgsfluss – den Gave de Cauterets, einen reißenden Gebirgsfluß, der in seinem Verlauf mitten durch den Ort Cauterets fließt (ein bekanntes Thermalbad in den Pyrenäen). Es war dieser Gave, der bei den Unwettern im Juni 2013 über die Ufer getreten ist und ganze Häuser und Straßen mit sich gerissen hat.

Heute hören wir im WELTREPORTER–Adventskalender einen Gebirgsfluss – den Gave de Cauterets, einen reißenden Gebirgsfluß, der in seinem Verlauf mitten durch den Ort Cauterets fließt (ein bekanntes Thermalbad in den Pyrenäen). Es war dieser Gave, der bei den Unwettern im Juni 2013 über die Ufer getreten ist und ganze Häuser und Straßen mit sich gerissen hat.

“Eure Nachrichten haben damals vermutlich nur über Lourdes und die Überschwemmungen berichtet”, mailt Birgit Kaspar dazu. “Damit Ihr für meinen Gebirgsbach ein passendes Fotos habt – hier eines von mir hoch oben in den Pyrenäen. Wo ich ja nicht nur gerne arbeite, sondern noch lieber wandere!”

Wenn Birgit nicht wandert, dann beobachtet sie von Toulouse aus, wie sich die Pariser Politik im Leben der Menschen auswirkt. Besonders interessiert sie sich für die Integration von Minderheiten (Muslime, Juden, Roma), eine ungelöste Problematik auf die viele Franzosen mit zunehmender Ausgrenzung bis hin zu Fremdenhass reagieren.

Birgits Berichte sind zu hören und zu lesen bei Deutschlandradio, dem ARD-Hörfunk und Zeitungen und Magazine wie „Cicero“, „Luxemburger Wort“,„Sonntag/Leben & Glauben“ und „Country“.