Netzwerk

Mitglieder

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

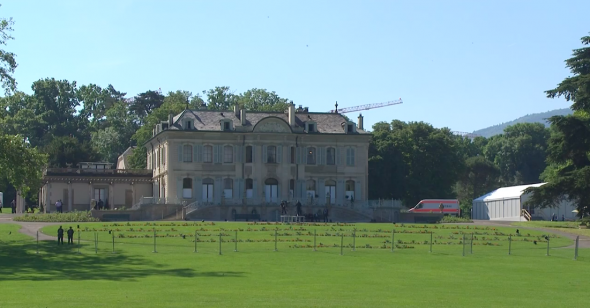

Eine Stadt im Lockdown, und diesmal geht es nicht um Corona. Die gesamte Genfer Innenstadt ist abgeriegelt, der Luftraum ist gesperrt, auf dem Genfer See darf einzig die Schweizer Marine kreuzen. Seit Tagen schon haben Sicherheitskräfte den Parc de la Grange abgesperrt, eine der größten Grünflächen von Genf.

Die Villa La Grange in Genf: Gipfeltreffen hinter Gittern.

Der Schweizer Zivilschutz hat den Zaun rund um den Park mit Gittern verstärkt, auf ihnen liegen mehr als zwei Kilometer Stacheldraht. Und wie reagieren die Genfer? Sie freuen sich, nicht alle natürlich, aber viele. Endlich ist ihre Stadt wieder zurück auf dem diplomatischen Parkett. Wenn es um Putin vs. Biden geht, steht es Zoom 0 – Genf 1.

Einen Bericht von mir darüber, wie Genf sich auf das Gipfeltreffen Putin-Biden vorbereitet hat, hören Sie hier

Ein kollektives Aufatmen geht durch die Stadt, die sich seit der Gründung des Roten Kreuzes 1863 als Zentrum der Weltdiplomatie versteht. Der Genfer Regierungsrat Sami Kanaan formuliert das so: »Ich glaube, dass ein solcher Gipfel dazu beiträgt, dass Genf nach der Pandemie wieder auf der Landkarte des Multilateralismus erscheint. Das ist von unschätzbarem Wert, übrigens auch sehr konkret. Ich denke da an die Hotellerie, an alle möglichen Faktoren. Ich glaube, das ist alle Mühen wert.«

Ankunft Biden: Am Dienstag, 15.6., landet der US-Präsident um 16:23 Uhr in Genf-Cointrin. (KEYSTONE/Pool/Martial Trezzini)

Mehr als 30.000 Menschen sind in Genf bei einer der mehr als 200 internationalen Organisationen beschäftigt. Indirekt hängen ganze Branchen vom Genève internationale, dem internationalen Genf, ab. In normalen Jahren veranstalten alleine die Vereinten Nationen 10.000 internationale Treffen. Im Covid-Jahr 2020 war es kaum mehr als ein Drittel. Nachdem kleine und große Gipfel vor allem im virtuellen Raum stattfanden, ist die Angst in Genf groß, dass die Diplomaten gar nicht mehr zurückkehren werden.

Shakehands in der Villa La Grange: Wladimir Putin und Joe Biden bei ihrem Gipfeltreffen in Genf, 16.6.2021.

Einen Kommentar von mir über die Rückkehr des Multilateralismus nach Trump und Covid-19 können Sie hier lesen

Jetzt sind sie wieder da, und das auch noch im ganz großen Stil. Vergleiche werden gezogen zum großen Gipfel zwischen Ronald Reagan und Michail Gorbatschow, die 1985 in Genf das Ende des kalten Kriegs einleiteten. »Wenn es irgendeinen Ort gibt, an dem beide Länder erfolgreich miteinander verhandelt haben, dann ist das Genf«, urteilt der amerikanische Politologe Marshall Shulman. Dabei geht es diesmal in Genf gar nicht um Ergebnisse. Es geht darum, dass wieder miteinander geredet wird, in echt und nicht digital. Genf ist wieder zurück auf der Weltbühne. Das hoffen zumindest die Genfer.

Alles außer Zoom: Das Pressezelt gegenüber der Villa La Grange in Genf am Vormittag des 16.6.21

Und die 3.000 Journalistinnen und Journalisten. Endlich sitzen wir wieder nah am Puls dessen, was geschieht. Zwar nur in einem riesigen Pressezelt gegenüber der abgesperrten Villa, aber wenigstens nicht im Homeoffice am Bildschirm. Wenn vor der Tür Sirenen erschallen und Autokonvois entlang rasen, dann springen alle auf. Und auf den mehr als 20 Stand-Up-Positions steht immer irgendjemand live vor der Kamera. Endlich wieder Gipfelchaos.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Weltreporter live #3

Welt ohne Reporter*innen?

Das Verschwinden der Auslandsberichterstattung

eine digitale Veranstaltung von weltreporter.net/live am 15.12.2020 um 18 Uhr

Ausgedünnte Redaktionen, schwindende Budgets und wachsender Druck auf unabhängige Berichterstatter in vielen Ländern: drei von vielen Problemen, die die Arbeit von Korrespondentinnen und Korrespondenten erschweren. Die Corona-Pandemie verdüstert die Lage noch weiter. Dabei sind in Zeiten von Fakenews, Propaganda und Verschwörungserzählungen zuverlässige Nachrichten aus dem Ausland so wichtig wie nie. Über die aktuellen Herausforderungen der Auslandsberichterstatter und mögliche Wege aus der Krise diskutieren Weltreporterinnen und Weltreporter aus Beirut, Kairo, Nairobi und Shanghai. Sie berichten von ihren Erfahrungen, kommentieren eine aktuelle Umfrage unter Auslandskorrespondent*innen und stellen sich den Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer. Moderiert wird die Sendung von Weltreporter Marc Engelhardt aus Genf.

Mit dabei:

Theresa Breuer, Beirut – berichtet aus Kriegs- und Krisengebieten wie Afghanistan, wo sie – mit Afghaninnen – einen Film über ein medial vernachlässigtes Thema mit starken Frauen gemacht hat

Philipp Mattheis, Shanghai, ex Hamburg – berichtet aus einer Autokratie, in der es immer schwerer wird, Fakten zu sichern und Meinungen einzuholen; dabei bringt er sich potentiell auch selbst in Gefahr

Bettina Rühl, Nairobi – kennt aus ihrem Berichtsgebiet Krisengebiete (Somalia) ebenso wie Autokratien; muss sich oft auf Aussagen von NGOs verlassen, um aktuell berichten zu können; Anfang Jahr hat sie die Afrikareporter gegründet, um selbst Schwerpunkte zu setzen

Jürgen Stryjak, Kairo – deckt aus dem Studio in Kairo ein Berichtsgebiet mit zahlreichen Kriegen und Konflikten (Syrien, Jemen, Libyen) ab und ist täglich mit der Frage konfrontiert, was man dort wissen kann; vor lauter Krisen kommen Alltagsgeschichten oft zu kurz

Moderation: Marc Engelhardt, Genf

Einladung für den 15.12. als PDF. Aufzeichnung hier:

Über die Reihe

Weltreporter live: Unterwegs in der neuen Zeit

ist eine digitale Veranstaltungsreihe des Weltreporter*innen-Netzwerks. Aufzeichnungen bisheriger Veranstaltungen siehe unten.

Was passiert da gerade in der Welt? Lassen Sie sich von unseren Weltreporter*innen mitnehmen an Orte rund um den Erdball. Orte, an denen sie seit Jahren leben und arbeiten. Lassen Sie sich erzählen, was in den USA jenseits von Trump passiert. Wie Corona Gesellschaften verändert und wie man als Journalist*in damit umgeht – und wie gefährlich es für uns alle ist, wenn aus manchen Regionen oder Ländern gar nicht mehr oder nur im Krisenfall berichtet wird. Das alles in interaktiven Live-Sendungen mit mehreren Weltreporter*innen, die Ihnen im Gespräch, aber auch durch Video- und Audiozuspieler aus ihren Ländern und über ihre Arbeit berichten. Und Sie, liebes Publikum, sind live dabei, stellen Fragen, bekommen Antworten, raten mit und lernen die Weltreporter*innen und ihre Arbeit kennen. Schauen Sie mit unseren Augen auf die Welt. Wir freuen uns auf Sie und Ihre Fragen!

29. Oktober 2020, 18 Uhr: Alles Trump? Die USA jenseits der Schlagzeilen

mit Christoph Drösser (San Francisco, USA), Arndt Peltner (Oakland, USA), Kerstin Zilm (Los Angeles, USA) und Wolf-Dieter Vogel (Oaxaca, Mexiko). Moderation: Bettina Rühl (Nairobi, Kenia)

19. November 2020, 18 Uhr: Normaler Notstand? Leben und Arbeiten in der Pandemie

Wie hat sich der Arbeitsalltag der Weltreporter*innen durch die Pandemie verändert? Warum hat die Prävention an manchen Orten gut geklappt, an manchen nicht und was kann man daraus für die Zukunft lernen?

mit Karen Naundorf (Argentinien), Christine Wollowski (Brasilien), Leonie March (Südafrika) und Klaus Bardenhagen (Taiwan). Moderation: Julia Macher (Barcelona, Spanien)

15. Dezember 2020, 18.00 – 18.45 Uhr: Welt ohne Reporter*innen? Das Verschwinden der Auslandberichterstattung

Moderation: Marc Engelhardt (Genf, Schweiz)

Anmeldung zur Weltreporter Live–Sendung am 15.12. (Zoom)

weltreporter.net ist das größte Netzwerk freier deutschsprachiger Auslandskorrespondent*innen. 46 Journalist*innen berichten aus mehr als 160 Ländern – aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Diese Ankündigung der Reihe als PDF

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Bettina Rühl bekommt das Bundesverdienstkreuz

Die Korrespondentin wird damit für ihre „unabhängige, überdurchschnittlich engagierte und bemerkenswerte Recherche-Arbeit” in Afrika und ihre Berichterstattung über Afrika ausgezeichnet. Vorgeschlagen hatte sie Bundesaußenminister Heiko Maas, mutmaßlich höchstpersönlich Fan von Bettinas Reportagen, Hintergründen und Analysen.

Bettina Rühl berichtet seit über zwanzig Jahren über Afrika. Ihre Features, Reportagen und Berichte werden in verschiedenen Programmen des ARD-Hörfunks gesendet, in Magazinen und Zeitungen gedruckt. Außerdem vertritt sie regelmäßig die ARD-Hörfunkkorrespondentin für Ostafrika und arbeitet bisweilen fürs Fernsehen.

Bettina Rühl berichtet seit über zwanzig Jahren über Afrika. Ihre Features, Reportagen und Berichte werden in verschiedenen Programmen des ARD-Hörfunks gesendet, in Magazinen und Zeitungen gedruckt. Außerdem vertritt sie regelmäßig die ARD-Hörfunkkorrespondentin für Ostafrika und arbeitet bisweilen fürs Fernsehen. Bettina Rühl ist nicht die einzige Weltreporterin, der diese Ehre zuteil wird. Arndt Peltner, seit einem Jahr Weltreporter in Oakland, USA, wurde 2004 für seine Arbeit mit Radio Goethe mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Peltner habe es geschafft, mit dem Musikprogramm junge Menschen in den USA für Deutschland zu interessieren und fördere die Freundschaft zwischen jungen Menschen in den beiden Ländern, hieß es in der Begründung. Peltner war vor 16 Jahren einer der jüngsten Träger des vom Bundespräsidenten vergebenen Verdienstordens.

Bettina Rühl ist nicht die einzige Weltreporterin, der diese Ehre zuteil wird. Arndt Peltner, seit einem Jahr Weltreporter in Oakland, USA, wurde 2004 für seine Arbeit mit Radio Goethe mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Peltner habe es geschafft, mit dem Musikprogramm junge Menschen in den USA für Deutschland zu interessieren und fördere die Freundschaft zwischen jungen Menschen in den beiden Ländern, hieß es in der Begründung. Peltner war vor 16 Jahren einer der jüngsten Träger des vom Bundespräsidenten vergebenen Verdienstordens.Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Maßnahmen lockern? Anders forschen? Alte Menschen isolieren? – Debatten, die in Deutschland geführt werden, beschäftigen auch andere Länder. Aber es gibt dort auch völlig andere Lösungen, Ansätze und Konflikte. Die Weltreporter berichten in diesen Wochen von allen Kontinenten fast ausschließlich über Situationen, Menschen und Ereignisse, die irgendwie mit Covid-19 zu tun haben.

Falls Sie eine C-Verschnaufpause brauchen: Manche Themen – wie Cornelia Funkes neuer Roman, über den Kerstin Zilm im Deutschlandfunk Kultur spricht – haben weniger inhaltlich als vielmehr anlässlich mit Corona zu tun: Die Bestsellerautorin Funke lässt in den kommenden Wochen live auf Instagram und YouTube aus dem vierten Buch ihrer Tintenwelt-Serie lesen. Das Buch ist noch gar nicht veröffentlicht. Funke erzählte Kerstin Zilm, warum sie die ersten 14 Kapitel von ‘Die Farbe der Rache’ trotzdem schon aus ihrer Schublade geholt hat.

In Taiwan wurden die ersten Coronavirus-Infektionen noch vor jenen in Deutschland gemeldet, doch bis heute gibt es in dem asiatischen Land weniger als 450 Infektionen und sechs Tote – Wie gelingt eine so beeindruckende Bilanz? Nicht ohne Einschränkungen, aber mit raschen, wirksamen Maßnahmen hat der Inselstaat vor der Küste Chinas geschafft, die Ausbreitung des Virus unter den 23 Millionen Einwohnern stark einzudämmen. Einen spannenden Bericht dazu hat Klaus Bardenhagen für die Umschau des MDR gefilmt.

Klaus Bardenhagen berichtet aus Taipei Foto: Screenshot mdr

Dort erklärt er – diesmal auch vor der Kamera – warum Taiwan in diesen Tagen so eine Art Insel der Seligen ist. Über die strenge Heimquarantäne und die besondere Rolle der Taxifahrer in Taiwan hatte Klaus Bardenhagen zuvor bereits mit dem ARD Studio Tokio für das Mittagsmagazin einen Beitrag gedreht.

Knapp 10.000 Kilometer weiter südwestlich arbeitet Anke Richter, die sich in den vergangenen drei Wochen kaum wie Kollege Bardenhagen auf einem vor Menschen wimmelnden Markt getummelt haben dürfte. In Christchurch wurde der Lockdown mit deutlich härteren Sanktionen durchgesetzt als in vielen deutschen Städten. Und Neuseeland liegt jetzt im weltweiten Kampf gegen das Coronavirus mit einem Reproduktionsfaktor von 0,5 vorne. Als sonderlich harsch wurden die Maßnahmen dort jedoch von vielen nicht empfunden. “Nett und schlau” nennt Anke in ihrer Story für Zeit Online die Strategie, mit der der Pazifikstaat bisher offenbar gut fährt. Regierungschefin Jacinda Ardern sitzt dort im Sweatshirt zu Hause und beantwortet im Livechat auf Facebook Fragen ihrer Landsleute – unprätentiös, herzlich, sachkundig.

Während anderswo Mediziner fehlen, schickt Kuba Doktoren in die Welt: 596 Ärztinnen und Ärzte habe man in insgesamt 14 Länder entsandt, um sie zu unterstützen, hieß es aus dem kubanischen Gesundheitsministerium. Wie es dazu kam, dass sich der sozialistische Inselstaat in der medizinischen Kooperation derzeit so profiliert, hat Wolf-Dieter Vogel analysiert.

Singapur hatte die Krise fast im Griff. Doch jetzt schockiert ein massiver Ausbruch in den Wohnheimen für ausländische Arbeiter den reichen Stadtstaat, schreibt Mathias Peer im Handelsblatt. Zwar gehört Singapur zu den reichsten Ländern der Welt, doch bei ihren Gastarbeitern sparen viele Unternehmen wo es geht – das rächt sich nun offenbar.

Ein Straßenhändler in Kenia verkauft Desinfektionsmittel © Bettina Rühl

Den afrikanischen Kontinent hat das Coronavirus mit Verzögerung erreicht. Inzwischen steigen die Infektionszahlen deutlich an. In Kenia, Uganda, Simbabwe und Südafrika greifen Polizei und Militär hart durch, um Ausgangsbeschränkungen durchzusetzen. Im Deutschlandfunk berichten Bettina Rühl und Leonie March über die Situation in Slums der kenianischen Hauptstadt und über das zum Teil drastische Krisenmanagement Südafrikas.

Julia Macher erzählt in ihrer Hörfunk-Reportage auf Deutschlandfunk Kultur wie Gesellschaft, Wirtschaft und Politik in Barcelona mit der Corona-Krise umgehen. Das war für die Weltreporterin in Spanien auch eine erzählerische Herausforderung: Wie bleibt man trotz Ausgangssperre und „social distancing“ nah dran an den Protagonisten?

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Die Corona-Krise hat noch wichtiger gemacht, was uns Weltreporter auszeichnet: Wir sind schon da, wohin andere erst reisen müssen – und genau das jetzt nicht mehr können. Quarantäne, geschlossene Grenzen, Reisebeschränkungen, Ausgangssperren – Reisen sind schwierig geworden, nicht nur ins Ausland, und auch für Journalisten. Wer zum Coronavirus jenseits der Landesgrenzen recherchieren will, schaut ins Internet, telefoniert – oder beauftragt einen Weltreporter. Wir wissen, wie die Situation in vielen Regionen der Welt ist, denn wir arbeiten und leben dort.

Fabian Kretschmer berichtet aus China zur Öffnung der Stadt Wuhan und beschreibt, welche Auswirkungen die Krise auf die Blase des chinesischen Profifussballs hat. Anke Richter hat mit Deutschen gesprochen, die in Neuseeland festsitzen.

Sarah Mersch beobachtet, wie die Tunesier daraf reagieren, wenn Ausgangssperren plötzlich mit Drohnen überwacht werden. Wolf-Dieter Vogel schreibt aus Mexiko, weshalb ein Essayband mit philosophischen Texten in der Coronakrise offenbar einen wichtigen Nerv trifft.

Vermutlich schon, schreibt Julia Macher, aus dem Brennpunkt-Land Spanien. Sie arbeitet in Barcelona und berichtet von dort unter anderem darüber, was sich Hotels einfallen lassen, wenn Touristen fehlen.

Bettina Rühl und Marc Engelhardt recherchieren im dem Kongo und in Genf, wie die Ebolakrise zu Ende geht – und was sich für die Corona-Pandemie daraus lernen lässt.

Bettina Ruehl weiß außerdem, wie ein gespensticher Flughafen aussieht, sie war im Terminal von Nairobis Airport, als dort die letzten internationalen Flüge landeten. Im Deutschlandfunk berichtet sie an diesem Wochenende gemeinsam mit Südafrika-Weltreporterin Leonie March und anderen Korrespondenten über die Situation in Afrika.

Wie sich das Virus in Townships und Slums in Südafrika ausbreitet, schildert Leonie March außerdem in einem Korrespondentengespräch mit dem SWR.

Warum die Australier derzeit nicht sonderlich gut auf Kreuzfahrer zu sprechen sind – und wie es aussieht wenn Strände geschlossen werden – habe ich in einem kurzen Länder-Update zusammengestellt. In Brüssel fragt sich Eric Bonse, wann die EU-Staaten den “Exit” aus der Coronakrise vorbereiten?

So aktuell wie es uns möglich ist, halten wir Weltreporter Sie aus mehr als 100 Ländern auch über unsere Weltreporter.net-Facebookseite und unseren Twitter-Kanal auf dem Laufenden.

Bleiben Sie gesund, bleiben Sie demokratisch, bleiben Sie informiert.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Für eine Reportage über die sexuelle Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen über das Internet erhält Weltreporter Philipp Hedemann den „Plan Medienpreis für Kinderrechte“. Der Journalistenpreis wird von der Stiftung „Hilfe mit Plan Österreich“ in Kooperation mit dem Verband Österreichischer Zeitungen und dem Bundeskanzleramt in Wien vergeben. „Fass Deine Schwester an“ erschien im Nachrichtenmagazin Profil. In diesem Text erzählt Hedemann die Geschichte eines Mädchens, das – wie Tausende andere Kinder auf den Philippinen – gezwungen wurde, sich vor Webcams auszuziehen. Andere Minderjährige werden sogar vor laufender Kamera missbraucht, vergewaltigt und gefoltert. Die Philippinen gehen mittlerweile verschärft gegen diese Form des Kindesmissbrauchs vor.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Das größte Netzwerk freier deutschsprachiger Auslandkorrespondenten feiert dieses Jahr sein 15-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass haben die „Weltreporter“ nach vorne geblickt – mit einer Diskussion zum Stand und zur Zukunft des Auslandsjournalismus. Dem Netzwerk gehören inzwischen rund 50 Korrespondentinnen und Korrespondenten an, die aus mehr als 160 Ländern berichten.

Im ausverkauften Grünen Salon der Berliner Volksbühne folgten über 100 Gäste der Diskussion unter dem Titel „Das drohende Verschwinden der Welt“. Qualitativ hochwertige Auslandsberichterstattung hat es zunehmend schwer. Schuld daran sind das Mediensterben in Deutschland, Sparvorgaben in den Redaktionen und Auslagerung von Risiken auf die Schultern der Korrespondentinnen und Korrespondenten. Wie kann angesichts dieser Ausgangslage die Zukunft aussehen?

Die Welt sei so unübersichtlich und schnell geworden, dass selbst gestandene Korrespondenten sie nicht mehr verstünden, räumte Jochen Wegner, Chefredakteur von „Zeit Online“ und Mitglied der Chefredaktion von “Die Zeit” zum Auftakt der Debatte ein. Bettina Rühl, Vorsitzende der „Weltreporter“ hielt dagegen: Tatsächlich sähen Korrespondenten oftmals Krisen voraus, nur würden Berichte über solche Entwicklungen von immer weniger Redaktionen veröffentlicht, bevor ein offener Konflikt ausgebrochen sei. Das Ergebnis: Die Öffentlichkeit werde immer häufiger von Ereignissen vermeintlich überrascht, die für Deutschland auch politisch und wirtschaftlich relevant seien.

Der klassische Korrespondent bleibt unentbehrlich

Für Journalist und Medienwissenschaftler Lutz Mükke bleibt der klassische Korrespondent unentbehrlich. Zwar könnten interessierte Leserinnen, Hörer oder Zuschauer durch soziale Netzwerke auf eine Vielzahl direkter Quellen zugreifen. Allerdings könnten nur Korrespondenten mit Ortskenntnis die Brückenfunktion übernehmen, die zur Einordnung und Vermittlung von Geschehnissen im Ausland gebraucht werde – gerade dann, wenn sich Ereignisse zu überschlagen scheinen. Dies werde jedoch schwierig, wenn man sich vor Augen halte, dass zum Beispiel in Subsahara-Afrika in den vergangenen Jahren mehr als ein Fünftel der Korrespondentenstellen deutschsprachiger Medien abgebaut wurden. Das Reisebudget sei sogar halbiert worden, so Mükke.

In diesem Zusammenhang „sehe ich eine große Zukunft für Netzwerke wie die Weltreporter, weil wir uns keine umfassenden Korrespondentennetzwerke mehr leisten können“, räumte Zeit-Chefredakteur Jochen Wegner ein.

Marcus Bensmann, Mitglied des Rechercheverbunds Correctiv, plädierte für die stärkere Nutzung der Möglichkeiten, die sich durch das Internet und die soziale Medien eröffnen. „Es gibt bei den Menschen eine erkennbare Sehnsucht nach Informationen und nach dem Verstehen der Welt.“ Bei dem stiftungsfinanzierten Modell von Correctiv würden zum Beispiel Nutzerinnen und Nutzer mit einbezogen und an Recherchen beteiligt.

Bettina Rühl bei der Podiumsdiskussion in der Volksbühne

„Das Internet ist nicht nur eine Bedrohung, sondern bietet auch Chancen für eine breitere Berichterstattung“, erklärte Bettina Rühl. Bislang sei darüber allerdings die Finanzierung hochwertigen Journalismus kaum möglich. Das zu ändern, gehört zu den, Zielen des Netzwerks für die nächsten Jahre. „Wir wollen uns an die geänderten Bedingungen anpassen, ohne unsere zentralen Ansprüche aufzugeben“, betonte Bettina Rühl: „qualitativ hochwertige Berichterstattung und beste Ortskenntnis“.

Die Veranstaltung wurde unterstützt von torial.com, der Online-Plattform für JournalistInnen, und der Deutschen Post DHL Group.

Fotos: Rainer Stosberg

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Schon lange wollte Weltreporterin Kerstin Zilm die Glasrutsche am zweithöchsten Wolkenkratzer in Los Angeles ausprobieren. Die führt – in mehr als 300 Metern Höhe – außerhalb des Gebäudes in einem leichten Bogen vom 70. Stockwerk drei Höhenmeter abwärts zu einer Aussichtsplattform. Dieses Jahr bekam sie endlich den Auftrag, zu rutschen und darüber zu schreiben. Als sie sich an den Beginn der Glasröhre setzte, wurde ihr dann allerdings doch etwas mulmig. Zwar war die Aussicht geradeaus fantastisch: schneebedeckte Berge, grüne Hügel, ein Polizeihubschrauber auf Augenhöhe. Aber der Blick hinunter auf Hochhausdächer, Mini-Autos und Mini-Palmen brachte ihren Magen zum Grummeln. Mutig stieß sie sich ab. Und der Spaß war in weniger als fünf Sekunden vorbei. Zum Glück bat der Fotograf sie, nochmal zu rutschen. Und nochmal. Und nochmal. Zwölf Mal. Schlecht war Kerstin da längst nicht mehr.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Kerstin Zilm mit den anderen Preisträgern und RIAS-Kollegen in Berlin.

“Die Preisträger sollen keine Dankesrede halten. Das wird schnell zu langweilig. Ich werde Euch einfach ein paar Fragen stellen.” Ich war sehr froh, als Petra Gute, die Moderatorin der Preisverleihung mir das sagte.

Dankesreden sind Landminen. Nicht dass ich schon viele gehalten hätte, aber von jahrelanger Berichterstattung über die Oscars weiss ich, dass selbst die erfahrensten Redner vergessen, Menschen zu danken, ohne die sie niemals einen Preis erhalten hätten. Oder dass Musik angespielt wird, bevor sie es tun können.

Ein paar Fragen also, das sollte nicht schwierig sein.

Ich war bei der Verleihung der RIAS Medienpreise in Berlin, in genau dem Funkhaus, in dem alles, was echtes Radio angeht, für mich angefangen hat, mit einem Volontariat kurz nach dem Mauerfall. Aufregende Zeiten waren das für das ‘Radio In the American Sector’ und deshalb auch für mich. Bis dahin wollte ich Hitparaden DJ werden, beim Radio Platten auflegen und in Wunschsendungen mit Hörerinnen und Hörern reden. Kaum war ich einmal mit Mikrofon und Aufnahmegerät unterwegs in Berlin, wusste ich: was ich wirklich will, ist Reporterin werden.

“And the rest” – wie man so schön in meiner neuen Heimat sagt, “is history.”

Ausgezeichnet wurden an dem Abend JP Burgard aus dem ARD-Fernsehstudio in Washington DC, Lara Wiedeking vom ZDF in Washington DC, Arndt Peltner, freier Korrespondent und Radioshow-Moderator aus Oakland, Ainara Tiefenthäler und Shane O’Neill von der New York Times, und ich. Die ausgezeichneten Werke befassen sich mit Themen vom Verschwinden der Gletscher in Alaska bis zur Geschichte des Stacheldrahts und dessen Bedeutung für die US-Gesellschaft.

Ich bekam den Preis für eine Serie von Beiträgen darüber, wie sich die US-Gesellschaft mit der Präsidentschaft von Donald Trump geändert hat, und wie die Menschen in Kalifornien darauf reagieren.

Weltreporterin Zilm mit RIAS Berlin Geschäftsführer Erik Kirschbaum und Moderatorin Petra Gute

Nach einer leidenschaftlichen Rede des CBS-Reporters Bill Whitaker und einem Appell an alle Journalisten, alles daran zu setzen, akkurat und ehrlich über aktuelle Ereignisse zu berichten, war es endlich so weit. Die Preise wurden vergeben.

Ich überlegte, wie ich in das Gespräch mit der Moderatorin irgendwie einbauen kann, welche Bedeutung der RIAS für mich hat und auch dass die RIAS Berlin Kommission buchstäblich mein Leben veränderte.

Dank der Kommission war ich 1994 acht Wochen in den USA, bei Politikern, Universitäten, Fernseh- und Radiostationen. Dort entdeckte ich meine Faszination für das Land und die Menschen, die dort wohnen. Über mehrere Stationen bekam ich 2003 den Posten der ARD-Korrespondentin in Los Angeles. 1998 in Washington als Juniorkorrespondentin für das Deutschlandradio lernte ich einen netten Mann kennen. Mit dem bin ich inzwischen verheiratet. Das wäre alles nicht passiert ohne die RIAS Berlin Kommission! Und ich wäre sicher nicht ARD-Westküstenkorrespondentin geworden. Irgendwie wollte ich das alles unterbringen ohne eine Dankesrede zu halten.

Na endlich! Moderatorin Petra Gute und Kerstin Zilm

Ja, und dann stellte Petra Gute mir die erste Frage: “Was haben Sie gedacht, als Sie hörten, dass Sie den Preis bekommen?” Kurz dachte ich an all die diplomatischen Dinge, die ich sagen könnte/sollte. Aber es platzte ehrlich aus mir heraus:

“Na endlich!”

Seit zehn Jahren nämlich reiche ich Beiträge ein für den Preis. Ich hatte schon fast aufgegeben.

Zum Glück lachte der ganze Saal. Und irgendwie hab ich in den nächsten Antworten dann auch all die Sachen untergebracht, die ich auch noch sagen wollte.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Weltreporter sind in fast allen Zeitzonen zu Hause. Das hilft uns bei der Arbeit, sorgt für Aufträge, kann aber auch für Verwirrung sorgen. Welche das sind, erzählen unsere Reporter auf einer 20-minütigen Reise um die Welt, aus Regionen, in denen die Uhren oft gründlich anders ticken als in Berlin oder in Bremen. Im vierten Podcast der Weltreporter geht es um Zeit – um Rhythmus, Ungeduld und Warten, um Verschiebung der Zeit und ihren Wert. Ein Dutzend Reporter nehmen Sie mit auf einen sehr persönlichen Ausflug in ihren Alltag und an Orte, von denen wir sonst für Sie – Leser und Hörer – in deutschen Medien berichten.

Weltreporter schreiben und recherchieren nicht nur auf sechs Kontinenten, einige von uns nutzen die Zeitverschiebung, die diese Arbeit mit sich bringt auch für Jobs, die es vor fünf Jahren noch gar nicht gab. Christina Schott hätte, als sie als Journalistin nach Indonesien zog, nie gedacht, dass ausgerechnet die Zeitverschiebung ihr mal eine familienfreundliche Arbeitszeit verschaffen würde. Wie viele Kollegen in der Region sorgt sie mehrere Tage im Monat an einem online Newsdesk dafür, dass die Webseiten großer deutscher Tageszeitungen 24 Stunden aktuell bleiben. Und wenn dann kurz vor ihrem Feierabend ein Vulkan spuckt, bricht bei ihr kein Stress aus – dann übergibt sie an die Frühschicht in Berlin oder Frankfurt.

Zug verpasst? Das kann in den Niederlanden Folgen haben…

“Meine Arbeitstage in Seoul sind oft endlos lang”, sagt hingegen Fabian Kretschmer, und er sagt auch, warum das so ist und er eigentlich nichts dagegen hat. Der Südkoreakorrespondent erinnert außerdem an einen historischen Moment, in dem in seiner Region die Uhr zum politischen Theater wurde, und eine halbe Stunde kurzfristig die Weltpolitik durcheinander brachte.

Möge dir Zeit übrig bleiben

Kerstin Zilms Großmutter wünschte der Enkelin in Kalifornien einst, ihr möge Zeit übrig bleiben. Auf Kerstins “Auf Wiedersehen” reagierte die alte Dame gerne mit einem “so Gott will und die Heiligen einstimmen.” Ein Spruch, den Jürgen Stryjak in Kairo in ähnlicher Variante fast häufiger hört als ein “Guten Morgen”; denn zur präzisen Zeiteinschätzung gehört in Ägypten das Inschallah إن شاء الله – so Gott will. Ob beim Schraubeneinkauf oder im Kebab-Restaurant – der Herrgott hat bei der Verwirklichung von Wünschen offenbar seine Hände im Spiel. In Stryjaks Wahlheimatstadt, die den Korrespondenten zuweilen an eine Science-Fiction-Vision aus dem Filmklassiker “Blade Runner” erinnert, kann die Formel “In schā’a llāh” sogar Einfluss auf das Tragen eines Sicherheitsgurtes haben…

Benjamin Wamocho studiert Tiermedizin und unterrichtet Musik in Nairobi

Gott hat den Europäern die Uhren gegeben und den Afrikanern die Zeit – diesen Spruch zitieren Afrikaner gerne, wenn mal wieder ein Europäer ausflippt, weil jemand Stunden nach dem vereinbarten Termin kommt. Bettina Rühl, die auch nach 30 Jahren Arbeit in Afrika noch zuweilen mit dem dortigen Zeitverständnis hadert, hat in Kenia einen Experten für Zeit und Rhythmus befragt: einen Musiker. Benjamin Wamocho erklärt ihr wunderbar, warum nicht immer schlecht sein muss, wenn man eher spürt, wann es Zeit für etwas ist, als ständig die Zeiger eines Geräts bestimmen zu lassen.

Ungeduld ist die Tugend des Korrespondenten

Marc Engelhardt, der von der Schweiz aus die Entscheidungen des UN-Sicherheitsrates verfolgt, muss bei der Arbeit mit einem anderen Aspekt der Zeit zurechtkommen: “In der in Diplomatie ist Zeit auch Macht”, weiß er. Je länger etwa in New York über Syrien-Sanktionen verhandelt wird, um so mehr Menschen sterben im Bombenahgel in Ostgutha. “Warten können mag eine Tugend der Diplomaten sein – Ungeduld ist die Tugend des Korrespondenten”, sagt Marc Engelhard.

Bei Kerstin Zilm in Los Angeles ticken die Uhren anders, erst recht zur Oscar-Zeit

Folgen Sie uns auf dieser akustischen Reise, und freuen Sie sich auf einige überraschende Erkenntnisse:

Wie tickt Los Angeles und wann ist der richtige Moment für eine Hochzeitsparty in Tunesien? Wie unterscheiden sich die südafrikanischen Gummizeiten right now von just now und now now? Weshalb schüttelt Christine Wollowski in Brasilien immer noch den Kopf und verabredet sich Tina Schott längst nicht mehr an Straßenecken? Welche Folgen kann ein verspäteter Zug im superpünktlichen Holland haben, und wie genau klingt die Schafszeit in einem südfranzösischen Dorf? – Antworten auf all diese Fragen und einiges mehr hören Sie im Weltreporter Podcast #4, zusammengestellt von unserem Podcast-Team in fünf Zeitzonen: Kerstin Zilm, Birgit Kaspar, Jürgen Stryjak, Sascha Zastiral und Leonie March.

PS: Sie haben unsere ersten Podcast-Ausgaben über Licht und Identität verpasst? Sie finden Sie nach wie vor in der Soundcloud und natürlich auf unsere Homepage.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

„Gone bush“ heißt es in meiner Abwesenheitsnotiz, denn ich verbringe den Sommerurlaub wie jedes Jahr in unserem Hauslaster-Domizil an der wilden Westküste. Der steht hoch oben auf einem dicht bewachsenen Hang über tosendem Meer. Solarstrom, Plumpsklo, kein Internet, kein Handyempfang. Das ist Segen und Fluch, mal wieder.

Es war vor exakt sechs Jahren, als ich mich auf dem Fahrrad die steile Küstenstraße entlang bis zum nächsten Café in Punakaiki quälte, um dort einen Blick auf die Zeitung vom Vortag zu erhaschen. So aktuell sind dort die Auslieferungszeiten. Dafür kann man immer mit Sandfliegen rechnen. Solch kleine Mankos machen sie dort mit einmaliger Whitebait-Pizza und singenden Einheimischen wett, die jeden Freitag bis in die Puppen musizieren.

So kam es, dass ich als Letzte im Lande erfuhr, was dem bekanntesten wie dicksten Deutschen in Aotearoa widerfahren war: Kim Dotcoms Villa außerhalb Aucklands war in einer Großrazzia, wie sie das Land noch nie gesehen hatte, gestürmt worden. Der Hausherr saß im Knast – und die Auslandskorrespondentin am schönsten Arsch der Welt, weit von jedem Flughafen oder WLAN-Anschluss entfernt. Tage verbrachte ich telefonierend in dem Café, sah viele Touristen kommen und gehen und bekam am Ende eine halbwegs seriöse Geschichte zustande.

Jedes Mal, wenn ich das Pancake Rocks Café betrete, fällt mir kurz der von Dotcom versaute Urlaub ein. Und jedes Mal schwöre ich, dass sich solche Tiefpunkte statistisch nicht wiederholen können. Denn Januar ist Sommerpause, da ruht das kiwianische Leben komplett. Nicht ganz. Ein Leben begann längst woanders – im Bauch unserer neuen Premierministerin. Jacinda Ardern, keine drei Monate im Amt, und zack-bumm, schwanger. Ja, Wahnsinn! Eine Weltnachricht. Und ich mal wieder in seliger Unerreichbarkeit im Busch.

Darüber lachten wir dann alle beim letzten Grillen vor dem Hauslaster. Stießen auf unsere coole PM an, die das babytechnisch sicher alles gewuppt kriegt. Sonnten uns als eingewanderte Spät-Kiwis in dem Glanz, mit Jacinda ein bisschen internationalen Eindruck gemacht zu haben, auch wenn mein medialer Beitrag dazu bis dato noch fehlte. Bis unser frisch angereister Gast, der früher an dem Tag Empfang hatte, einen Schluck vom Bier nahm und beiläufig sagte: „Aber dass Kim Dotcom gerade wieder geheiratet hat und den neuseeländischen Staat in Milliardenhöhe verklagen will, das weißt du?“

internationalen Eindruck gemacht zu haben, auch wenn mein medialer Beitrag dazu bis dato noch fehlte. Bis unser frisch angereister Gast, der früher an dem Tag Empfang hatte, einen Schluck vom Bier nahm und beiläufig sagte: „Aber dass Kim Dotcom gerade wieder geheiratet hat und den neuseeländischen Staat in Milliardenhöhe verklagen will, das weißt du?“

Der MegaUpload-Krösus, dessen schillernde Laufbahn gerade in einem dollen Dokumentarfilm beleuchtet wurde, hatte ausgerechnet den Jahrestag seiner Verhaftung für die zweite Hochzeit gewählt – um, wie er twitterte, etwas Schlechtes in Gutes verwandeln. Nach wie vor schlecht für mich. Welch ein Sommer. Schlagzeilen sprudeln in die Welt, die zusammen eine halbe „Bunte“ füllen könnten, und ich habe nichts als eine Buschtrommel. Ich bin dann mal Wellenreiten.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Fehlt Ihnen im Nordhalbkugel-Winter zuweilen eine Dosis Licht? Australien wird mit Sonne und Hitze derzeit reichlich versorgt, vorgestern war es in Sydneys Westen gut beleuchtete 47 Grad. Die kann ich Ihnen nicht um die Welt schicken, aber etwas deutlich Besseres: Nehmen Sie sich etwas Zeit und reisen Sie mit uns in zwanzig Minuten um die Welt: Mit dem Weltreporter-Podast #3. In der dritten Audio-Reise des Journalisten-Netzwerks geht es um Licht. Begleiten Sie Weltreporter an Orte, an denen Licht verzaubert, wo Lichter aufgehen und dorthin, wo ein ganzes Land das Licht am Ende eines Tunnels feiert.

Aber Vorsicht, die erleuchtete Welt der Reporter hat ein paar Überraschungen für Sie parat: Unsere Kollegin in Südosteuropa hat ein besonderes Lichtspektakel sogar richtig sauer gemacht. Denn dort gehen die Uhren anders – sagt eine, die es wissen muss: Weltreporterin Danja Antonovic aus Belgrad. Sie erklärt Ihnen, warum dort die Weihnachtsbeleuchtung im September an- und erst im Februar wieder ausgeschaltet wird. Sie weiß auch, was über diese Lichterflut jene Belgrader denken, die selbst kaum genug Geld für die eigene Stromrechnung haben.

Belgrads winterliches Lichtermeer

Die meisten Momente, die das Podcast-Team der Weltreporter – Kerstin Zilm, Sascha Zastiral, Jürgen Stryjak, Birgit Kaspar und Leonie March – zusammengetragen hat, sind aber auf eher positive Art erhellend.

Auf der Audio-Reise zu den Einsatz- und Arbeitsorten von Weltreporter-Kollegen in aller Welt erfahren Sie von ungewöhnlichen Augenblicken in Tschechien, Australien und Kairo. Außerdem erleben Sie einen eiskalten Sonnenaufgang im Zelt über den Wolken in den Pyrenäen.

In Kenia, drei Autostunden von Nairobi entfernt, rennt Bettina Rühl vor Sonnenaufgang durch die Savanne. Warum sie dabei von Massai bewacht wird, erfahren Sie ebenfalls im Weltreporter Podcast #3.

Über den Wolken in den Pyrenäen

Von ganz persönlichen und manchmal sogar magischen Momente, die mit Licht und Schatten zusammenhängen, berichten Weltreporter aus dem nächtlichen Paris und einem Delfter Museum, aus Kairos Straßen und vom Strand in Lombok.

Wir haben Licht am Ende des sprichwörtlichen Tunnels in Tschechien gefunden und schauen in Chile vorbei, wo endlich neue, günstige Solaranlagen gebaut werden. Im Podcast erzählt unser neuer WR-Kollege in Südkorea, welche Hoffnungsschimmer die Einwohner von Seoul haben, angesichts der eher düstern Angst vor einem drohendem Atomkrieg. Sie erfahren, weshalb nicht mehr viele serbische Mädchen Svetlana (“Tochter des Lichts”) genannt werden und folgen Marc Engelhardt 175 Meter unter die Schweizer Erde, in die Tunnel des Europäischen Kernforschungszentrums. Auch dort funkelt ein besonderes Licht.

Gamelan-Musiker in Indonesien

Zu einem Klang- und Licht Erlebnis der historischen Art nimmt Christina Schott Sie in die Sultansstadt Jogjakarta mit. Dort wird seit Jahrhunderten die Kunst des Schattentheaters zelebriert, ein Meisterwerk des Kulturerbes, an dem heute auch Touristen teilnehmen können. Lauschen Sie dem Klingklong der indonesischen Gamelan, deren fünf- oder siebentönige Tonskalen vielleicht Geister vertreiben, mit Sicherheit aber die Zuhörer in eine ganz andere Welt versetzen.

An einem wiederum anderen Ende des Globus trifft sich die größte indische Bevölkerungsgruppe außerhalb Indiens zu einer Prozession, in der mit Lampen, Gesang und Farben der Sieg des Lichts über die Dunkelheit gefeiert wird. Auf welchem Kontinent diese Zeremonie die Straßen in ein spirituelles Volksfest verwandelt, erfahren Sie ebenfalls im Weltreporter-Podcast #3.

Sonnenaufgang in Kenia

PS: Alle drei Monate erzählen Weltreporter von Jobs und Recherchen zwischen Durban und Dänemark und laden ein zum Blick hinter die Kulissen, nehmen Sie mit in den Korrespondentenalltag oder teilen persönliche Eindrücke.

Sie haben die ersten WR-Podcast verpasst? Hören Sie sie in der Soundcloud an. Sie treffen einen Weltreporter-Gründer, hören, welches Geräusch unsere Kollegin in Los Angeles zuweilen von der Arbeit abhält, welche Eigenschaften zum Job gehören und was Kollegen in Krisenregionen auch in schwierigen Zeiten zum Durchhalten motiviert. Im zweiten Podcast geht es um Identität.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Ja, heiß ist es auch, ist schließlich Sommer in Australien. Vor allem aber ist es derzeit rauchig um mich rum. Seit zwei Wochen fackeln in der Nähe Naturschutzgebiete ab, nicht groß genug für die Weltschlagzeilen, (“Waldbrände? Ich dachte, es brennt nur in Kalifornien?”), aber schon einigermaßen bedrohlich.

Wir husten, die Feuerwehren und Hubschrauber löschen, und die heimische Tierwelt versucht, sich in Sicherheit zu bringen. Nicht immer mit Erfolg,

Wir husten, die Feuerwehren und Hubschrauber löschen, und die heimische Tierwelt versucht, sich in Sicherheit zu bringen. Nicht immer mit Erfolg,

Koalas beispielsweise sind auf der Flucht vor Flammen eher langsam. Ein Team von Rangern und Tierschützern päppelt überlebende Beutler nach solchen Ereignissen wieder auf. Wenn sie zu retten sind. Der “Busch” – wie Australier die waldigen und eher ungezähmten Ecken der Natur jenseits der Großstädte nennen – regeniert sich. Beuteltiere, Reptilien und Vögel meist nicht. Das erinnert mich dran, dass mein Rauch-Gejammer ein Elitär-Problem ist: Die Augen sind rot, der Brandgeruch nervt, und die Hubschrauber über dem Office lassen die Tastatur vibrieren. Aber immerhin hat’s mir nicht das Fell versengt.

Zumal die “Bushfire Season” – ja, das heisst in Australien wirklich so – noch gar nicht richtig angefangen hat. Von Mai bis Oktober gab es in vielen Regionen die höchsten Temperaturen seit eh und je, Klimaleute veröffentlichen Aussichten auf einen besonders heißen Sommer, und damit geht die brandgefährliche Jahreszeit in den meisten Teilen des Kontinent jetzt erst richtig los. Na dann,…

Wir machen jedenfalls dieses Jahr zu Weihnachten kein Lagerfeuer. Etwas Regen wäre auch schön, falls jemand eine Wolke übrig hat…

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Hamburg, 15.11.2017 – weltreporter.net, das größte Netzwerk freier deutschsprachiger Auslandskorrespondenten hat einen neuen Vorstand.

Bettina Rühl wurde zur neuen 1. Vorsitzenden von Weltreporter.net gewählt. Sie arbeitet seit mehr als zwei Jahrzehnten über Afrika, seit 2011 von Kenia aus. Für ihre Features, Reportagen und Berichte wurde Bettina Rühl vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Medienpreis der Kindernothilfe„ dem Medienpreis Entwicklungspolitik und dem Preis der Leipziger Medienstiftung. Die Auszeichnung ehrt Journalisten, Verleger und Institutionen, die sich mit hohem persönlichem Einsatz für die Freiheit und Zukunft der Medien engagieren.

Neue 2. Vorsitzende ist Sarah Mersch. Sie lebt und arbeitet seit 2010 in Tunesien, wo sie seit 2011 den politischen Umbruch, erste demokratische Gehversuche und Rückschläge beschreibt. Neben ihrer journalistischen Arbeit trainiert sie für die DW Akademie junge Journalisten in Nordafrika und im Nahen Osten.

Zum neu gewählten globalen Vorstandsteam gehören außerdem Christina Schott (Jogjakarta) als Schatzmeisterin sowie Kilian Kirchgeßner (Prag) und Mathias Peer (Bangkok) als Beisitzer.

Bettina Rühl dankt dem scheidenden Vorstand unter Kerstin Schweighöfer (Den Haag) für seine Arbeit: „Mit dem neuen Vorstand wird das Netzwerk Weltreporter weiterhin für qualitativ hochwertige Auslandberichterstattung stehen.“

Auch wenn Journalisten in den vergangenen Jahren unter Konkurrenzdruck der kostenlosen sozialen Medien geraten sind – für den mancherorts bereits angestimmten Abgesang auf die klassischen Medien sei es zu früh, sagt Rühl: „Das Bewusstsein für die gesellschaftliche Bedeutung einer redaktionellen Qualitätskontrolle wächst wieder. Wir wollen das Neue mit gestalten um sicher zu stellen, dass auch in einem neuen Umfeld gut recherchierte und spannend erzählte journalistische Inhalte möglich sind.“

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

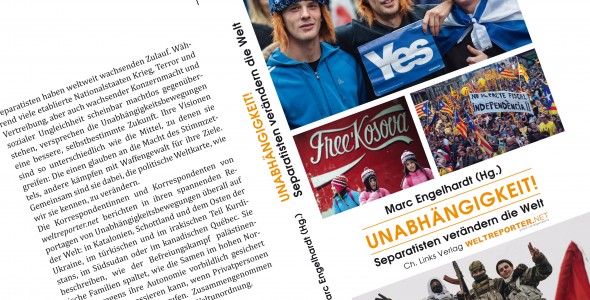

Der eskalierende Streit um ein unabhängiges Katalonien, die Auseinandersetzung um einen Kurdenstaat im Norden Iraks, die Referenden für mehr Autonomie im Norden Italiens: Kein Thema ist derzeit so heiß wie Separatismus.

“Unabhängigkeit! Separatisten verändern die Welt”, erschienen im Verlag Christoph Links

Die Weltreporter beleuchten das Thema in ihrem aktuellen Buch von allen Seiten, in Berichten aus 18 Staaten und solchen, die es werden wollen. Was hat die katalanische Unabhängigkeitsbewegung so stark gemacht, wie steht es um die schottischen Separatisten und warum erkennt niemand die seit mehr als zwei Jahrzehnten erfolgreichen somaliländischen Separatisten an? Wie immer waren wir vor Ort, haben mit den Menschen gesprochen und ihre Geschichten und die Hintergründe aufgeschrieben.

Das Ergebnis: 272 Seiten mit Reportagen aus allen Ecken der Welt und vielen Antworten auf Fragen, für die in kurzen Artikeln und Aufsagern kein Platz ist.

“Unabhängigkeit! Separatisten verändern die Welt” ist erschienen im Verlag Christoph Links und bei jedem Buchhändler sowie online erhältlich.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Kennen Sie das: Wenn die Fremde vertraut wird, und die Heimat eher befremdlich? Wir Weltreporter erleben dieses seltsame Spannungsverhältnis häufig, privat ebenso wie während Recherchen für Reportagen. Identität – was macht uns aus, was ist wo vertraut? Wie funktioniert dieses Phänomen “Heimat”, wenn man sich an vielen Orten zuhause fühlt – oder nirgends so richtig? Im Weltreporter-Podcast #2 ist das Podcast-Team für Sie diesen Fragen nachgegangen.

Die Idee entstand durch eine Geschichte, die Afrika-Weltreporterin Bettina Rühl aus Somalia mitbrachte. Bettina hatte in Mogadischu Menschen getroffen, die trotz Krieg in die somalische Hauptstadt zurückgekehrt sind: Von sicheren Orten, an die sie geflüchtet waren, zurück an einen sehr riskanten.

Abdullahi Muse Hassan in seiner Druckerei in Mogadischu.

Warum geht man in die Heimat zurück, auch wenn es gefährlich ist? Warum gehen andere nicht zurück – wie viele Weltreporter?

In Skype-Gesprächen über das Thema Identität zwischen London, Kairo, Durban, Südfrankreich und Kalifornien kamen die WR-Podcaster auch schnell darauf, warum sie genau dort sind, wo sie sind – und was sie manchmal dort vermissen. Und sie haben andere Reporter gefragt, was ihnen – außer Vollkornbrot – fehlt: einen richtig schönen deutschen Streit, Gemütlichkeit, Biergärten, deutsche Buchläden, Schnee und Radwege spielten in den Statements aus aller Welt ihre Rollen.

Birgit Kaspar, Weltreporterin in Frankreich, hat schon an vielen Orten gelebt. Für sie ist “Identiät” auch ein Spannungsfeld zwischen Polen. “Identität” schmeckt für sie manchmal orientalisch oder klingt Kölsch, zuweilen ist sie auf ewig “l’Allemande” und zugleich französische Nachbarin. Außerdem hat Birgit Kaspar mit Youssouf gesprochen – er gehört zu denen, die nicht zurück wollen.

Kirstin Ubesleja und ihre drei Pässe

Youssouf ist einer von einem Dutzend Somaliern, die in Saint Martory auf ihre Papiere warten und Französisch lernen, damit sie sich im Gastland integrieren können. Was er trotz einiger Hürden an der Fremde liebt, hören Sie im Podcast.

Wer Gespräche über die doppelte Staatsbürgerschaft knifflig findet, sollte Kerstin Zilm zuhören. Die Reporterin hat in Los Angeles Kirstine Upesleja interviewt, eine Frau, die staatenlos geboren ist und heute gleich drei Pässe hat. Kirstine Upeslejas Eltern stammen aus Lettland, sie ist in Münster aufs lettische Gymnasium gegangen und hat eine “emotionale Beziehung” zu dem Land, das sie oft besucht, in dem sie aber nie gelebt hat. Sie lebt in Amerika, spricht aber (ihrer Ansicht nach) nur deutsch perfekt. Im Podcast erzählt sie, wie die mit einem derartigen Identitätenmix klarkommt.

Jürgen Stryjak isst echt deutsch: Original German Döner Kebab.

Seit über 25 Jahren ist Jürgen Stryjak Korrespondent in Kairo, und für den Podcast hat er sich mit dem wichtigsten aller Themen der Heimatferne beschäftigt: Mit dem Essen. Er verrät, was Ägypter meinen, wenn sie so richtig ägyptisch (zum Beispiel KFC) essen gehen wollen. Und er lädt ein zum ersten “echt deutschen Döner Kebab” in Kairo. “Überfremdung” im Doppeltwist, oder upside down würde ich sagen – aber hier unten auf meiner Globushälfte fließt das Wasser ja eh andersrum ab, heißt es.

Viel Spaß mit dem zweiten Podcast der Weltreporter, diesmal zusammengestellt von Kerstin Zilm, Jürgen Stryjak, Birgit Kaspar, Leonie March und Sascha Zastiral.

PS: Sie haben den ersten WR-Podcast verpasst? Hören Sie ihn in der Soundcloud an. Alle drei Monate erzählen weltreporter von Jobs und Recherchen zwischen Durban und Dänemark und laden ein zum Blick hinter die Kulissen, mitten in den Korrespondentenalltag.

Im Podcast #1 treffen Sie einen Weltreporter-Gründer, hören, welches Geräusch unsere Kollegin in Los Angeles zuweilen von der Arbeit abhält, welche Eigenschaften zum Job gehören und was Kollegen in Krisenregionen auch in schwierigen Zeiten zum Durchhalten motiviert.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Soll keiner sagen, er hätte es nicht gewusst. Seit Jahren zanken sich die katalanische Regierung Generalitat und die Zentralregierung in Madrid um ein Referendum über die Unabhängigkeit der Region im Nordosten. Keine Seite wich von ihrer Maximalforderung zurück: Barcelona setzte auf „Referendum, si o si“; Madrid hielt am „Ist rechtlich nicht möglich“ fest und verweigerte politische Zugeständnisse jeder Art.

Vor dem Büro des katalanischen Vizepräsidenten demonstrieren Unabhängigkeitsbefürworter gegen Festnahmen

Jetzt spitzt sich die Lage von Tag zu Tag zu. Mit der Organisation des für den 1. Oktober angesetzten , umstrittenen Referendums beaufragte Beamte der katalanischen Regionalregierung wurden zeitweise verhaftet. Madrid sendet 5000 Beamte der Policia Nacional und der Militärpolizei Guardia Civil, an die viele noch ungute Erinnerungen aus der Franco-Zeit haben, in die renitente Region und stellte auch die autonome, katalanische Landespolizei Mossos d’Esquadra unter zentralstaatliches Kommando. Und auf den Straßen rufen die Menschen „Raus mit den Besatzungskräften“. Die Hafenarbeiter weigern sich, die auf zwei Kreuzfahrtschiffen untergebrachten spanischen Polizisten zu beliefern und veranstalten frühmorgendliche Hupkonzerte. Dass das umstrittene Referendum stattfindet, ist so gut wie ausgeschlossen: Die Wahlkommission hat sich aufgelöst, Wahlzettel und -listen wurden beschlagnahmt. Unter diesen Bedingungen ist höchstens irgendeine Art von Protestwahl möglich.

Das politische Klima aber wird auf Jahre vergiftet bleiben. Ich habe in den letzten Tagen mit vielen Menschen gesprochen, die mit dem Traum von einer unabhängigen katalanischen Republik eigentlich nicht viel am Hut hatten, jetzt aber wütend und empört über das Verhalten aus Madrid sind. Schlechter hätte die Regierung Mariano Rajoy die Katalonienfrage nicht lösen können.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Die Weltreporter im Gespräch – Ab sofort lassen wir Sie noch näher ran, an unsere Arbeit in aller Welt: Im WR-Podcast erzählen künftig alle drei Monate Korrespondenten von Jobs und Recherchen zwischen Durban und Dänemark, geben einen Einblick in den Korrespondentenalltag, live & lebendig. Wir schalten unsere Mikrophone für Sie auf Empfang und laden ein in unsere Schreib- und Tonbüros auf fünf Kontinenten. Der erste WR-Podcast führt hinter die Kulissen des größten Korrespondenten-Netzwerks freier Auslandsjournalisten, das über 47 deutschsprachige Reporter in fast ebenso vielen Ländern vereint.

Kerstin Zilm im per Wolldecke isolierten Studio.

Wer sind die Weltreporter-Journalisten und was bewegt sie? Erfahren Sie, unter welchen Bedingungen Geschichten entstehen, die Sie später gut gemischt online oder im deutschen Radio hören. Verbringen Sie 20 Minuten mit uns – jenseits der Schlagzeilen. In diesem ersten Podcast treffen Sie einen Weltreporter-Gründer, hören, welches amerikanische Geräusch unsere Kollegin in Los Angeles zuweilen von der Arbeit abhält und was Kollegen in Krisenregionen auch in schwierigen Zeiten zum Durchhalten motiviert.

Ganz nebenbei bekommen Sie Antworten auf eine Reihe von Fragen, die Sie sich vielleicht noch nie so gestellt haben 😉 Zum Beispiel:

Ägypten-Korrespondent Jürgen Stryjak während des Volksaufstandes 2011 auf dem Tahrir-Platz.

Der erste Weltreporter Podcast widmet sich aber auch ernsteren Themen: Im Interview berichtet Jürgen Stryjak, der seit 17 Jahren in Kairo arbeitet, vom Arbeit und Leben in einem Land, in dem Anschläge und Unterdrückung zum Alltag gehören. Er schildert, welche Spuren es hinterlässt, wenn man tagein tagaus über Menschen berichtet, die Gewalt oder Terror erleben, die desillusioniert oder hoffnungslos sind. Jürgen Stryjak erzählt auch, was ihn motiviert, sich von schwierigen Situationen nicht unterkriegen zu lassen. Er erzählt von einer Begegnung mit Amir Eid und seiner Indie-Band Cairokee, die er bei Proben in Kairo traf. Auch sie lassen sich nicht einschüchtern. Eines ihrer jüngeren Lieder heisst Akhr Oghniyya – zu deutsch: »Das letzte Lied«. Selbst wenn dies mein letztes Lied wäre, singt Amir Eid im Refrain, selbst dann würde ich noch von der Freiheit singen.

Janis Vougioukas nach der WR-Gründung im Jahr 2007 während einer Recherche über Folgen der Umweltverschmutzung in China.

Außerdem lernen Sie Janis Vougioukas kennen. Janis ist heute Stern-Reporter in Shanghai. Er war es, der im Jahr 2000 mit einer Handvoll anderer Journalistenschüler die Idee hatte, das Weltreporter-Netzwerk zu gründen. Im Gespräch erinnert sich Janis daran, wie damals auch die Einsamkeit als Freischaffender mit ein Motiv dafür war, das Abenteuer Weltreporter zu wagen. “Wir waren überrascht, wie viel man über Internet-Abstimmungen und Skype effizient, global und günstig organisieren konnte”, erzählt Janis Vouigoukas als ihn Kerstin Zilm über diverse Zeitzonen hinweg während einer Recherche in Hongkong erreicht. Damals begann die Medienkrise, und er und die 20 ersten Weltreporter waren begeistert, wie rasch sich die Existenz des weltweiten Reporternetzwerks in den Redaktionen herumsprach: “Es war toll zu sehen, wie dankbar die Redaktionen, die nicht mehr selbst schnell jemanden losschicken konnten oder wollten, unser Angebot angenommen haben.” Heute gehören zum Netzwerk 47 freie Korrespondenten in aller Welt und 27 Kollegen, die inzwischen nicht mehr als freie Journalisten arbeiten oder wieder von Deutschland aus berichten.

Leonie March interviewt einen Fährtenleser.

Zusammengestellt haben diese “20 Minuten Weltreporter persönlich” unser Podcast-Team in drei Kontinenten und diversen Zeitzonen. An Mikro und Mischpult agierten Kerstin Zilm in Los Angeles, Leonie March in Durban und Sascha Zastiral in London.

Viel Spaß beim Zuhören, und bis zum nächsten Podcast – in spätestens drei Monaten.

Im Helikopter über Durban

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Ein Abend mit den Weltreportern in Hamburg am Freitag, 30. Juni 2017, 19 Uhr

Putin, Erdogan, Merkel, Trump, Juncker und all die anderen Mächtigen an einem Tisch: Probleme gäbe es für die Staats- und Regierungschefs der G20-Staaten Anfang Juli genug zu lösen. Beispiele gefällig? Klimaschutz: Den hat der US-Präsident gerade aufgegeben. Ein Ende von Krieg und Chaos: Nicht nur Saudi-Arabien heizt die Lage global weiter auf. Der Kampf gegen Ungleichheit und Armut: Doch die Europäer wollen nur, dass die Armen bleiben, wo sie schon immer waren. Vor dem G20-Gipfel in Hamburg gibt es nichts als Fragezeichen.

Putin, Erdogan, Merkel, Trump, Juncker und all die anderen Mächtigen an einem Tisch: Probleme gäbe es für die Staats- und Regierungschefs der G20-Staaten Anfang Juli genug zu lösen. Beispiele gefällig? Klimaschutz: Den hat der US-Präsident gerade aufgegeben. Ein Ende von Krieg und Chaos: Nicht nur Saudi-Arabien heizt die Lage global weiter auf. Der Kampf gegen Ungleichheit und Armut: Doch die Europäer wollen nur, dass die Armen bleiben, wo sie schon immer waren. Vor dem G20-Gipfel in Hamburg gibt es nichts als Fragezeichen.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

2017 ist Putin seit fünf Jahren wieder Präsident Russlands. In der Zeit hat sich viel verändert. Am schlimmsten ist, dass die Angst zurückgekehrt ist.

2017 ist Putin seit fünf Jahren wieder Präsident Russlands. In der Zeit hat sich viel verändert. Am schlimmsten ist, dass die Angst zurückgekehrt ist.

Wie das geht und welche Folgen das für Demokraten hat, erzählt das Feature anhand von vier Menschen, die ich seit dem Winter 2011/2012 immer wieder getroffen habe. www.russianangst.de

Die Sendung kann man hier hören:

http://nachmoskau.de/archives/2997

Und man kann das Buch lesen, das die “Russian Angst” beschreibt.

http://www.russianangst.de

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Am 24. Dezember bleibt es unter den meisten russischen Weihnachtsbäumen noch leer. Seit Sowjetzeiten findet die Bescherung erst zum Jahreswechsel am 31. Dezember statt. Bis dann wird auch ganz normal durchgearbeitet, erst nachher beginnen die großen Ferien, die meist bis zum 8. oder 9. Januar dauern. Gerne wird während dieser Tage auch der Film “Ironie des Schicksals” geschaut, unser heutiger Tipp für den Adventskalender.

Der Film des sowjetischen Regisseurs Eldar Ryaznanov stammt aus dem Jahr 1975 und erzählt die Geschichte von Schenja, der nach einem Besuch zu Sylvester in der Banja völlig betrunken irrtümlicherweise nach Leningrad fliegt und in der Überzeugung bei sich zu Hause zu sein, in eine fremde Wohnung fährt, dort Nadja kennenlernt und sich in sie verliebt.

Die DVD von “Ironie des Schicksals” gibt es auf Russisch mit deutschen Untertiteln.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Bevor der Name der Stadt für Krieg, Vertreibung und Zerstörung stand, verbanden viele Menschen auch Körperhygiene mit Aleppo. Genauer gesagt: Seife. Schon seit dem siebten Jahrhundert n. Chr. verkochen Hersteller in Syrien pflanzliche Öle – oft gepresst aus Oliven – mit Lauge. Ihr Verfahren verbreitete sich von Syrien in die ganze Welt aus.

Bis heute wird Seife in Aleppo hergestellt. Allerdings in geringeren Mengen als vor dem Bürgerkrieg. Viele Produzenten haben sich in den benachbarten Libanon abgesetzt, wo es sicherer ist. Ihre Fabriken haben sie in Beirut und Tripoli wieder aufgebaut.

Und in Dutzenden Geschäften stapeln sich die wohlriechenden, grünen Seifenberge. Zum Beispiel im hedonistisch veranlagten Beiruter Stadtteil Gemmayze. Bevor am Abend die Bars und Restaurants öffnen und junge  Menschen rauchend und trinkend auf dem Bürgersteig stehen, lohnt sich ein Blick in die Parfumerie Ideo.

Menschen rauchend und trinkend auf dem Bürgersteig stehen, lohnt sich ein Blick in die Parfumerie Ideo.

In Deutschland gibt es die Aleppo-Seife u.a. bei der Naturkosmetik-Firma Gislaine, deren Produkte u.a auch von Manufactum vertrieben werden.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Neuseeland ist berühmt für seine Maori, und die sind wiederum berühmt für ihren Haka: das laute Kriegsgebrüll mit Augenrollen und Schenkelklopfen, das vor jedem Rugby-Spiel und auch bei staatstragenden Festivitäten aufgeführt wird. Auch die taz-Redaktion in Berlin versteigt sich auf ihren Jubiläumspartys gerne mal dazu.

Neuseeland ist berühmt für seine Maori, und die sind wiederum berühmt für ihren Haka: das laute Kriegsgebrüll mit Augenrollen und Schenkelklopfen, das vor jedem Rugby-Spiel und auch bei staatstragenden Festivitäten aufgeführt wird. Auch die taz-Redaktion in Berlin versteigt sich auf ihren Jubiläumspartys gerne mal dazu.

Wie kann man diese originellen Töne überall auf der Welt hören, am besten im Büro? Indem man einen Haka-Stift verschenkt, der auf Knopfdruck “kau mate, kau mate” schmettert. Nach Possumfell-Nippelwärmern mit Abstand das originellste Souvenir aus Aotearoa.

Wie kann man diese originellen Töne überall auf der Welt hören, am besten im Büro? Indem man einen Haka-Stift verschenkt, der auf Knopfdruck “kau mate, kau mate” schmettert. Nach Possumfell-Nippelwärmern mit Abstand das originellste Souvenir aus Aotearoa.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Und hier steuert auch die Weltreporter-Zentrale einen Tipp bei: Wann immer wir wirklich inspiriertes und ziemlich schräges florales Design suchen, bei florales in Hamburg-Eimsbüttel werden wir fündig. Was sie können: Atmosphärische Bühnenbilder, literarische Charaktere und menschliche Temperamente in Blumen übersetzen, heitere Trauerkränze binden – oder einen spielfreudigen Adventskalender. Gelernt hat Eigentümerin Tanja Heesch u.a. bei Gregor Lersch, mit dem sie zum Beispiel in Japan gearbeitet hat (auch wenn unser nordeuropäischer Winter-Kranz diesmal eher nach Australien aussieht). Happy 4. Advent!

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Auf Einladung von Roland Hagenberg hat Terunobu Fujimori in Raiding, Geburtsort von Franz Liszt, ein Gästehaus entworfen. Bis zu vier Besucher können dort übernachten. Über dem Dach nisten von April bis August Störche aus Afrika. Unter dem Namen „Raiding Project“ plant Hagenberg noch weitere Gebäude mit namhaften japanischen Architekten. Auf der Projektseite finden sich unter dem Titel “Goods. Life inside art” Projektskizzen und extra für das “Storkhouse” produzierte Alltagsartikel in japanischem Design.

Auf Einladung von Roland Hagenberg hat Terunobu Fujimori in Raiding, Geburtsort von Franz Liszt, ein Gästehaus entworfen. Bis zu vier Besucher können dort übernachten. Über dem Dach nisten von April bis August Störche aus Afrika. Unter dem Namen „Raiding Project“ plant Hagenberg noch weitere Gebäude mit namhaften japanischen Architekten. Auf der Projektseite finden sich unter dem Titel “Goods. Life inside art” Projektskizzen und extra für das “Storkhouse” produzierte Alltagsartikel in japanischem Design.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Praktisch, ästhetisch und ungewöhnlich: diese Löffel-Gabel aus dem französischen Département Ariège. ‘Georgette’ heißt sie und inzwischen servieren berühmte französische Küchenchefs gerne ihre Desserts mit ihr. Erfunden wurde die Kombination aus Löffel, Gabel und sogar Messer während einer Expedition im Norden Kanadas. Der Trapper und Tierspurenleser Jean-Louis Orengo war mit einer Gruppe unterwegs und wie für viele Wanderer, die tagelang einen schweren Rucksack schleppen müssen, zählte jedes Gramm. Sie beschränkten sich also auf einen Löffel und vermissten doch allzu oft eine Gabel. Zurück in den französischen Pyrenäen entwickelte Orengo die Idee eines multifunktionalen Löffels. Herausgekommen ist dabei die ‘Georgette’, die inzwischen über Frankreich hinaus ihre Liebhaber gefunden hat. Die Inspiration durch die Form von Tierpfoten ist übrigens heute noch erkennbar: Jede Georgette trägt auf der Rückseite eine Signatur in Form einer solchen Pfote.

Praktisch, ästhetisch und ungewöhnlich: diese Löffel-Gabel aus dem französischen Département Ariège. ‘Georgette’ heißt sie und inzwischen servieren berühmte französische Küchenchefs gerne ihre Desserts mit ihr. Erfunden wurde die Kombination aus Löffel, Gabel und sogar Messer während einer Expedition im Norden Kanadas. Der Trapper und Tierspurenleser Jean-Louis Orengo war mit einer Gruppe unterwegs und wie für viele Wanderer, die tagelang einen schweren Rucksack schleppen müssen, zählte jedes Gramm. Sie beschränkten sich also auf einen Löffel und vermissten doch allzu oft eine Gabel. Zurück in den französischen Pyrenäen entwickelte Orengo die Idee eines multifunktionalen Löffels. Herausgekommen ist dabei die ‘Georgette’, die inzwischen über Frankreich hinaus ihre Liebhaber gefunden hat. Die Inspiration durch die Form von Tierpfoten ist übrigens heute noch erkennbar: Jede Georgette trägt auf der Rückseite eine Signatur in Form einer solchen Pfote.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Welche Schuhe trägt die Pariserin? High-Heels oder Ballerinas. Vor allem letztere gehören zu Klischee des „french looks“. Dass wir sie alle auf der Straße tragen, verdanken wir übrigens Brigitte Bardot, die am Anfang ihrer Karriere sich extra welche anfertigen ließ. Inzwischen gibt es unzählige Anbieter und vor kurzem ist zu dieser Ballerina-Connection ein neuer dazu gekommen: die Oper in Paris. Wer sonst wüsste besser Bescheid über die berühmten Tanzschuhe, die in regelmäßigen Abständen unsere Mode erobern. Gefertigt werden die “Souliers Opéra de Paris” zu 100% in Frankreich von einem Hersteller, der auch die Schuhe für die kleinen Ballett-Ratten fertigt. Die Modelle sind typisch pariserisch und aus feinstem Leder. Alles was man sonst darüber wissen muss, hat Weltreporterin Barbara Markert auf ihrem Modeblog „Modepilot“ beschrieben.

Welche Schuhe trägt die Pariserin? High-Heels oder Ballerinas. Vor allem letztere gehören zu Klischee des „french looks“. Dass wir sie alle auf der Straße tragen, verdanken wir übrigens Brigitte Bardot, die am Anfang ihrer Karriere sich extra welche anfertigen ließ. Inzwischen gibt es unzählige Anbieter und vor kurzem ist zu dieser Ballerina-Connection ein neuer dazu gekommen: die Oper in Paris. Wer sonst wüsste besser Bescheid über die berühmten Tanzschuhe, die in regelmäßigen Abständen unsere Mode erobern. Gefertigt werden die “Souliers Opéra de Paris” zu 100% in Frankreich von einem Hersteller, der auch die Schuhe für die kleinen Ballett-Ratten fertigt. Die Modelle sind typisch pariserisch und aus feinstem Leder. Alles was man sonst darüber wissen muss, hat Weltreporterin Barbara Markert auf ihrem Modeblog „Modepilot“ beschrieben.

Hier gehts zum Link:

https://www.modepilot.de/2016/11/17/label-to-watch-les-souliers-opera-de-paris/

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Wer die Augen schließt, schmeckt in der dunklen Adventszeit vielleicht die südafrikanische Sonne heraus. Weine vom Kap gehören seit Jahren auch zum Sortiment in Deutschland. Doch ein Blick hinter die Kulissen der prächtigen Weingüter rund um Kapstadt hinterlässt leider teilweise einen bitteren Geschmack: Nicht immer erhalten Arbeiter den Mindestlohn, viele leben mit ihren Familien trotz 12-Stunden-Schichten in Armut und erhalten oft keine Schutzkleidung gegen Pestizide.

Wer die Augen schließt, schmeckt in der dunklen Adventszeit vielleicht die südafrikanische Sonne heraus. Weine vom Kap gehören seit Jahren auch zum Sortiment in Deutschland. Doch ein Blick hinter die Kulissen der prächtigen Weingüter rund um Kapstadt hinterlässt leider teilweise einen bitteren Geschmack: Nicht immer erhalten Arbeiter den Mindestlohn, viele leben mit ihren Familien trotz 12-Stunden-Schichten in Armut und erhalten oft keine Schutzkleidung gegen Pestizide.

Wer sichergehen möchte, dass der Wein zu Weihnachten nicht nur gut schmeckt sondern auch unter menschenwürdigen Bedingungen hergestellt wurde, sollte auf das Fair Trade Label achten.

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Rundum nachhaltig ist das preisgekrönte Wooden Radio des

Rundum nachhaltig ist das preisgekrönte Wooden Radio des  indonesischen Designers Singgih Kartono. Jedes Stück wird in seinem Heimatdorf in Zentraljava handgefertigt. Die Arbeiter kümmern sich nicht nur um die Produktion, sondern auch um die Pflanzungen, die das Material liefern. Verschiedene Ausbildungs- und Umweltprogramme unterstützen eine positive Entwicklung der Dorfgemeinschaft.

indonesischen Designers Singgih Kartono. Jedes Stück wird in seinem Heimatdorf in Zentraljava handgefertigt. Die Arbeiter kümmern sich nicht nur um die Produktion, sondern auch um die Pflanzungen, die das Material liefern. Verschiedene Ausbildungs- und Umweltprogramme unterstützen eine positive Entwicklung der Dorfgemeinschaft.

Aufgrund des großen Erfolgs zur Zeit vergriffen. Demnächst wieder lieferbar über die Website von wooden radio FINE ECODESIGN oder bei Fachhändlern in Dresden, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Köln und Wiesbaden (siehe Website).

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –

aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Das ist ein Bundschuh. Er stammt aus keltischen Zeiten. Er heißt OPANKE, Mehrzahl: OPANKEN. Und: Er ist serbisch – hundert pro, obwohl man den Bundschuh auch in Mazedonien und Bulgarien findet.

Als Opanken werden absatzlose Schuhe aus purem Leder bezeichnet, deren hochgebogenen Sohlen eine schnabelförmig aufgebogene Spitze ziert. Viele Riemchen, kunstvoll verflochten, bilden das Oberteil des Schuhs. Gehen und laufen in Opanken ist eine Wonne: sie sind flexibel, bequem, die Sohle passt sich dem Fuß an und gibt dessen Bewegung wieder.

WIKI sagt, dass im 19. Jahrhundert diese Bundschuhe auch in Irland, Island, Italien, sogar an der Nordsee getragen wurden. Auch in Afghanistan, Iran und auf dem Kaukasus waren sie verbreitet.

Leben tun sie heute nur noch auf dem Balkan, vor allem in Serbien. Allerdings sind sie nur noch als Souvenir zu kaufen, denn die Landbevölkerung bevorzugt bei Kartoffel–oder–Maisernte heute die NIKE-Fakes aus Fernost, die sind billiger. Und so stirbt der Beruf des Opanken-Machers aus. In Belgrad gibt es ein Opanken-Museum, der Besuch lohnt.

Die Opanken in allen Größen, aber auch als Schlüsselanhänger oder Vitrinenschmuck, findet man in Souvenirläden all over Serbien. Die Anhänger kosten ein paar Euros, die Schuhe bekommt man zwischen 15 und 30 Euro.